2021年9月– date –

-

P・ゴーレイヴィッチ『ジェノサイドの丘』あらすじと感想~信じられない惨劇がアフリカで起きていた・・・

-

長有紀枝編著『スレブレニツァ・ジェノサイド 25年目の教訓と課題』あらすじと感想~ジェノサイドを様々な視点から考える1冊

-

長有紀枝『スレブレニツァ―あるジェノサイドをめぐる考察』あらすじと感想~スレブレニツァの虐殺を学ぶのにおすすめ

-

FAMA『サラエボ旅行案内 史上初の戦場都市ガイド』あらすじと感想~ユーモアたっぷりに語られるボスニア紛争下の生活とは

-

J・ハリロビッチ『ぼくたちは戦場で育った サラエボ1992-1995』あらすじと感想~子供達から見たボスニア紛争とは

-

高木徹『ドキュメント 戦争広告代理店』あらすじと感想~メディアの絶大なる影響力!知られざる紛争の裏側とは

-

梅原季哉『戦火のサラエボ100年史「民族浄化」もう一つの真実』あらすじと感想~ボスニア紛争の流れを知るのにおすすめ!

-

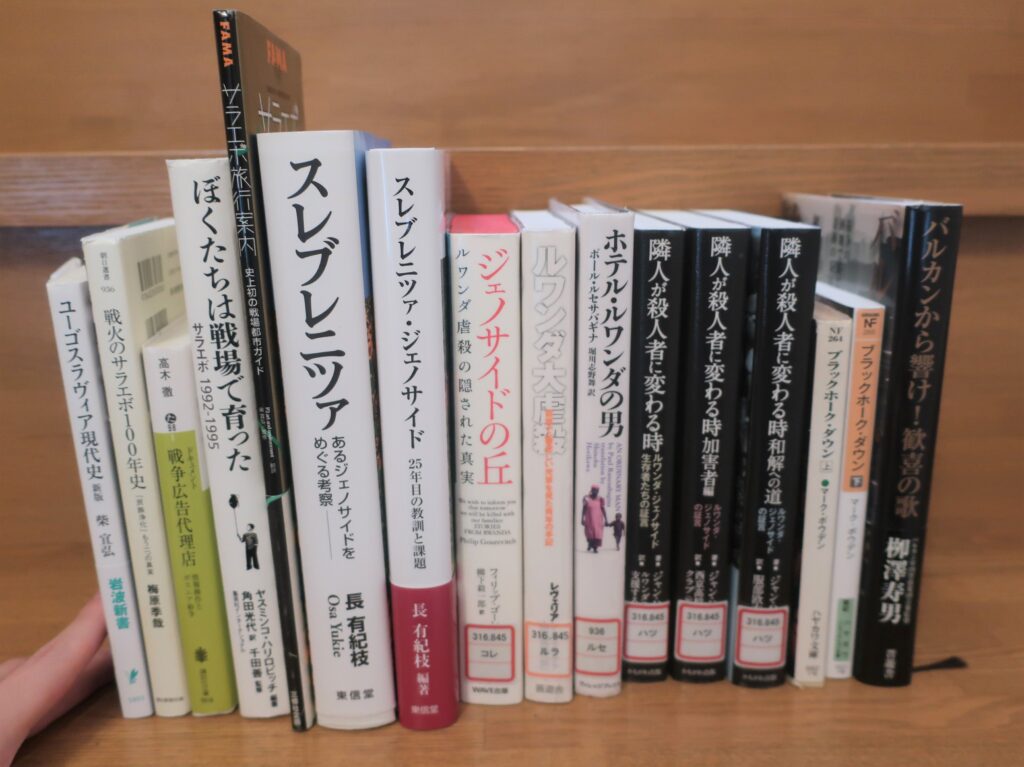

ボスニア紛争を学ぶためのおすすめ参考書15作品をご紹介

-

ソルジェニーツィン『イワン・デニーソヴィチの一日』あらすじと感想~ソ連の強制収容所の実態を告発

-

ティモシー・スナイダー『暴政-20世紀の歴史に学ぶ20のレッスン』あらすじと感想~世界的な歴史家が説く読書のすすめ

-

トニー・ジャット『20世紀を考える』あらすじと感想~悲惨な歴史を繰り返さないために私たちは何をすべきか

-

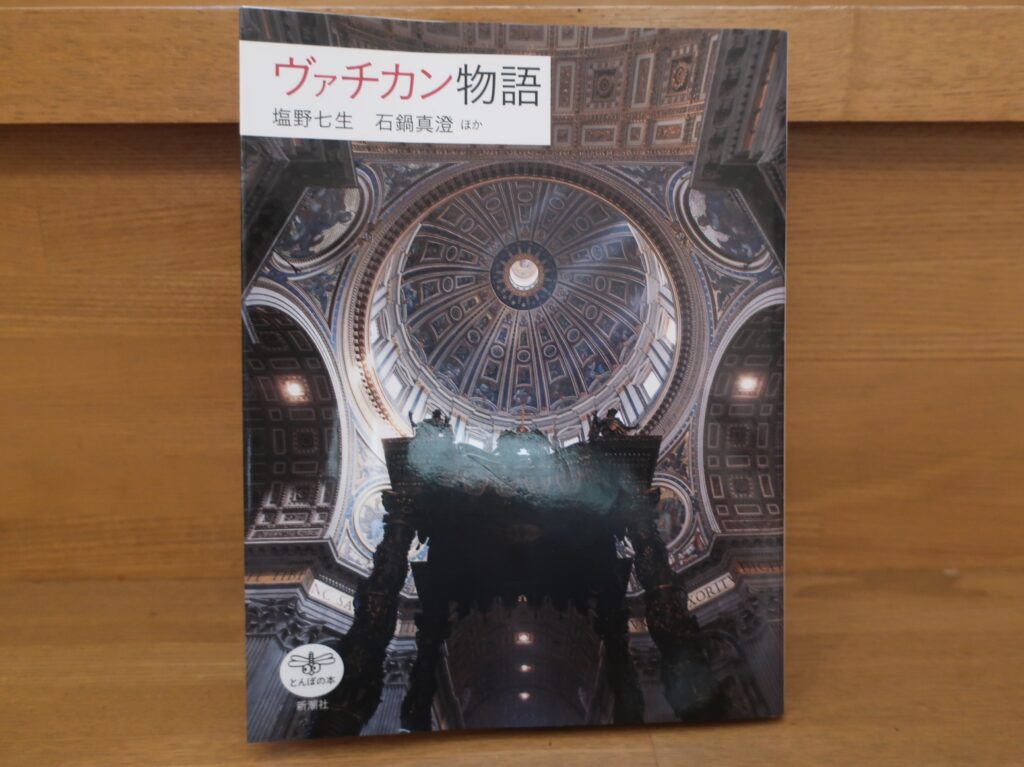

塩野七生、石鍋真澄『ヴァチカン物語』あらすじと感想~バチカンの歴史と美の秘密を学ぶのにおすすめのガイドブック!

-

ヨハネ・パウロ二世『救い主の母』あらすじと感想~カトリックにおける聖母マリアの意義を解説した1冊

-

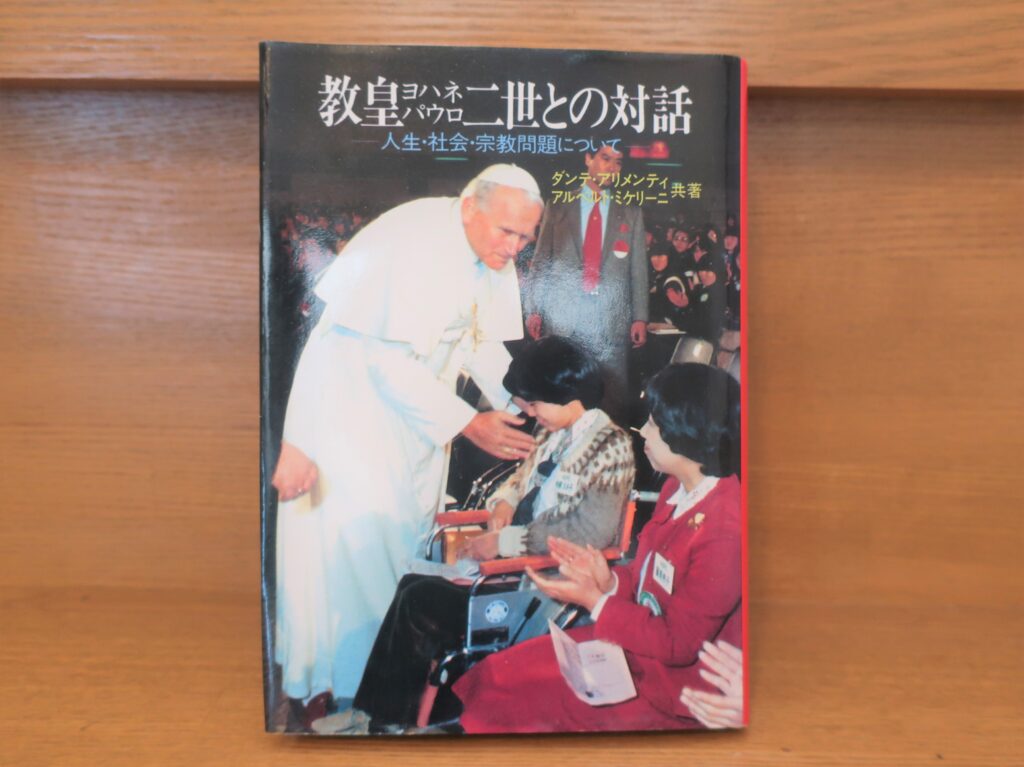

『教皇ヨハネパウロ二世との対話ー人生・社会・宗教問題について』あらすじと感想~教皇が若者達に送る熱いメッセージ

-

ヨハネ・パウロⅡ世『希望の扉を開く』あらすじと感想~ローマ教皇が宗教における素朴な疑問に答えた対話集

-

G・ブアジンスキ『クラクフからローマへ』あらすじと感想~教皇ヨハネ・パウロ2世のおすすめ伝記

-

末近浩太『イスラーム主義―もう一つの近代を構想する』あらすじと感想~現代のイスラム教の流れを知るのにおすすめ

-

高橋和夫『なるほどそうだったのか!!パレスチナとイスラエル』あらすじと感想~パレスチナ紛争のおすすめ入門書!

-

高木徹『大仏破壊』あらすじと感想~タリバンとはそもそも何なのか。バーミアンの大仏破壊の裏側

-

井筒俊彦『イスラーム生誕』あらすじと感想~イスラム教のはじまりとその背景を解説する名著!

12