目次

ストラホフ修道院の役割と学問~知性の力と修道士、そしてお坊さん 僧侶上田隆弘の世界一周記―チェコ編④

ストラホフ修道院には2つの図書室につながる廊下がある。

そこが展示室として現在は使用されている。

これもグーグルマップのクチコミの低評価につながるのだが、たしかにその展示を見るだけではそこに何の意味があるのかがわかりにくい。

説明はあるのだけれども正直ピンとこない。

ただ廊下に沿って古いものが置いてあるだけじゃないかと嘆きたくなる人の気持ちもなんとなくわからなくもない。

ただ、今回、ぼくはガイドさんとここに来ている。

なのでばっちり解説を受けることができた。

そうすると、ここの展示が実はものすごくおもしろいものであることがわかった。

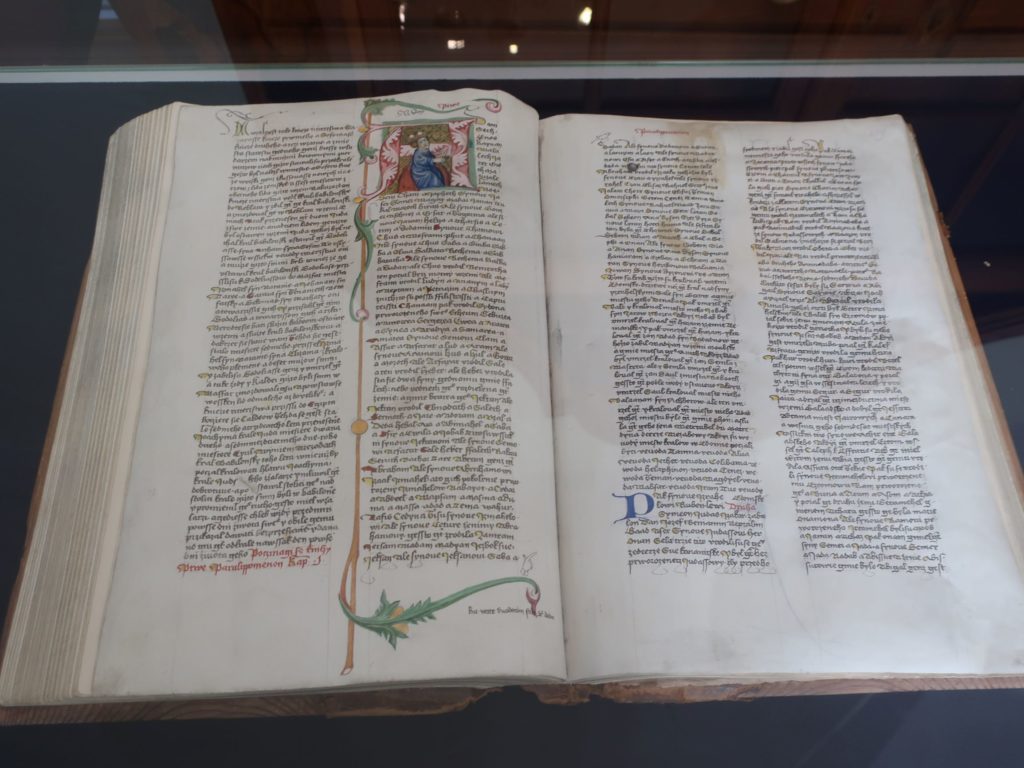

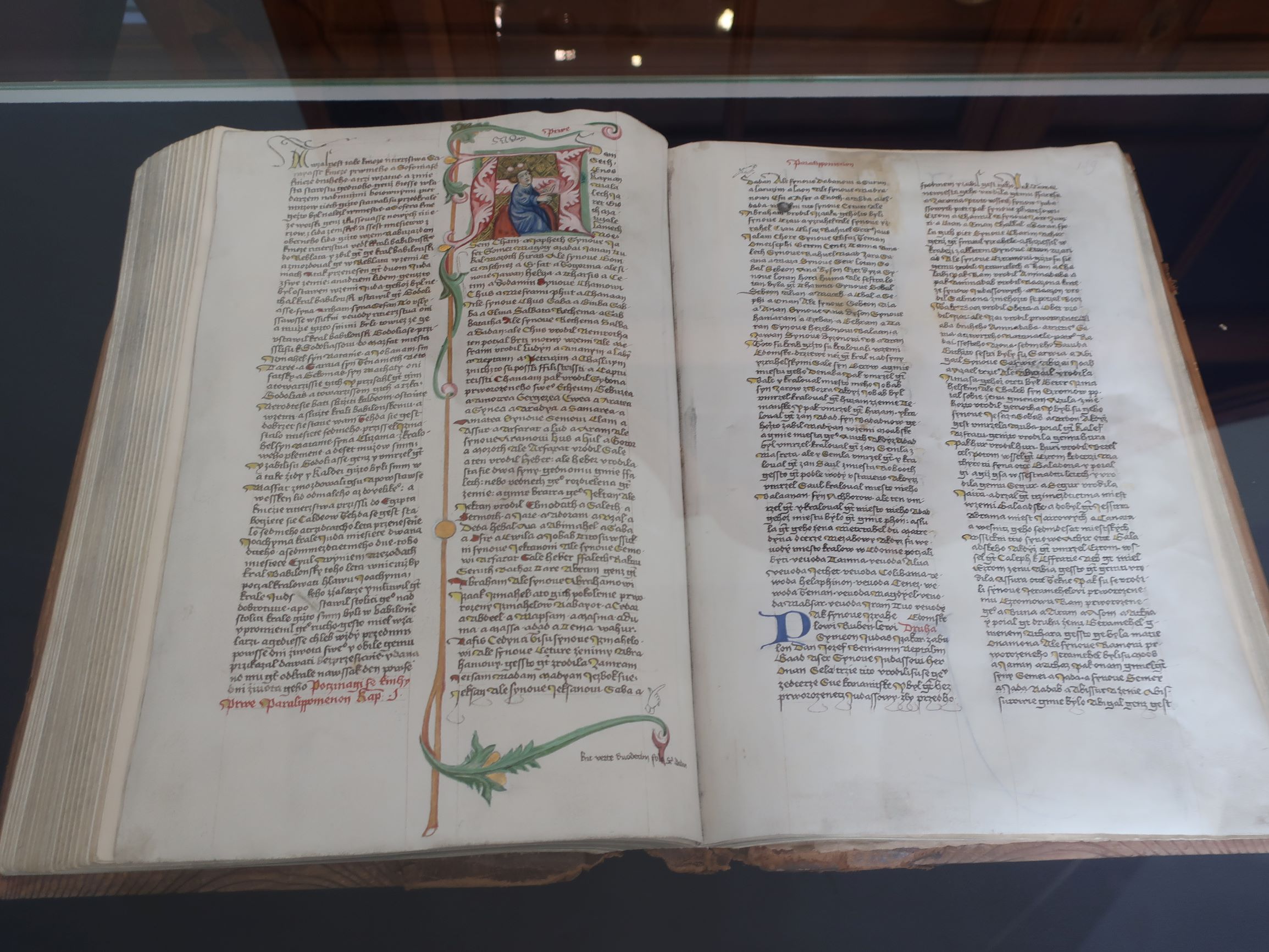

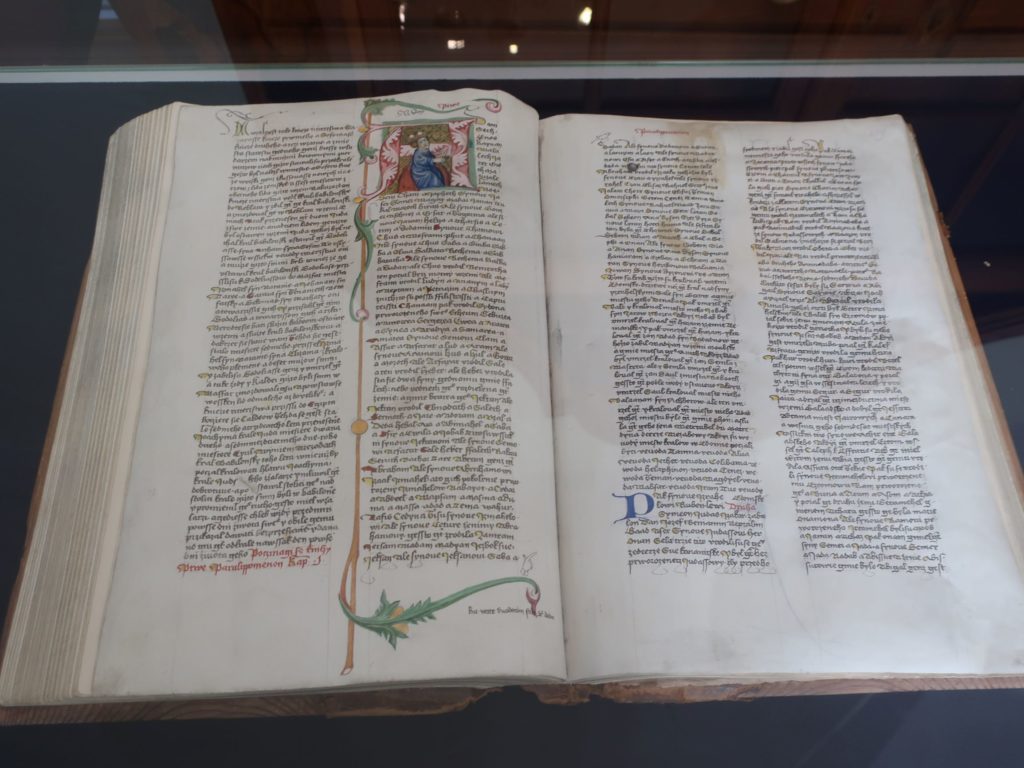

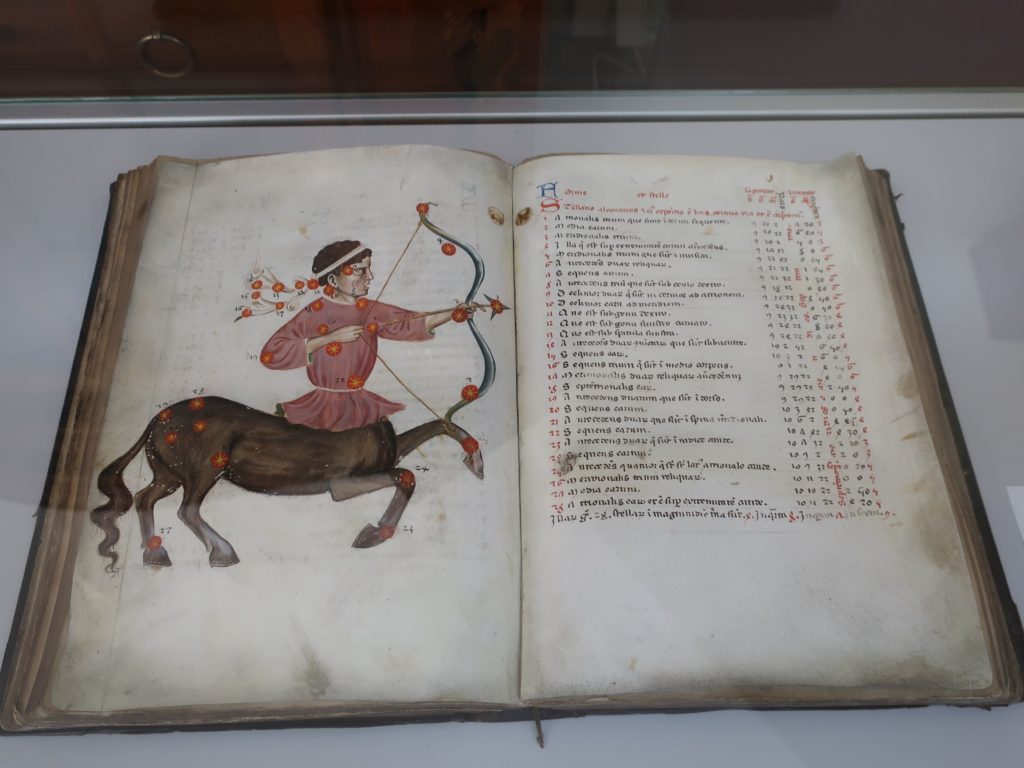

まずは『聖書』。

これは羊皮紙に手書きで書かれたもの。

正確な年代は失念してしまったが、何百年も前に書かれたものがこんなにきれいに残っている。

羊皮紙は読んで字のごとく、ヒツジの皮でできた紙だ。

大量生産はできないが非常に丈夫。

それでこういう大きくて重要な書物に使われるようになっていった。

では、なぜここに手書きの『聖書』が展示されているのだろうか。

それはこの修道院がどのような目的を持って組織されているのかということを示す鍵になるものだからだ。

修道院とは何かということについては、教会と修道院の違いを考える-ベツレヘム・断崖絶壁のマルサバ修道院 イスラエル編⑲の記事でも紹介したが、基本的には神への祈りのために俗世を離れて修行する場所とお話しした。

あわせて読みたい

教会と修道院の違いを考える~断崖絶壁のマルサバ修道院 イスラエル編⑲

ベツレヘム近郊の断崖絶壁に立つマルサバ修道院。

まるでグランドキャニオンのような絶景が目の前に広がります。

そしてこの記事では教会と修道院の違いについて考えていきます。

それから時代を経て、ものを生産しながら祈る修道院や、学問を中心とした修道院など様々な形をとった修道院が現れた。

そしてこのストラホフ修道院はその中でも学問を中心にした修道院なのだ。

この修道院がどのように学問の中心として有名になっていったのか。

それを辿るためには、この手書きの『聖書』が一番重要な鍵になっていくのである。

かつては本は大変高価なものであった。

キリスト教を学びたいと志しても、本が手に入らないからそもそも学びようがない。

そこで多くの人と本を共有し、さらにその本を書き写すことで貴重な『聖書』の数を増やしていこうとした。

これがお祈りに並ぶ、修道院の重要な役割だ。

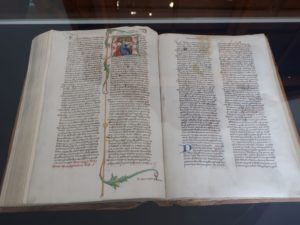

そしてこのストラホフ修道院のように、学問を重視した修道院だとヨーロッパ中から有能な学生が集まってくるようになる。

するとその分だけ『聖書』の需要は増し、さらにはその注釈書などの様々な本が持ち込まれ書写が続けられていく。

そしていつの間にかこの修道院は膨大な書物と優秀な知性が集う大学のような場所になっていったのであった。

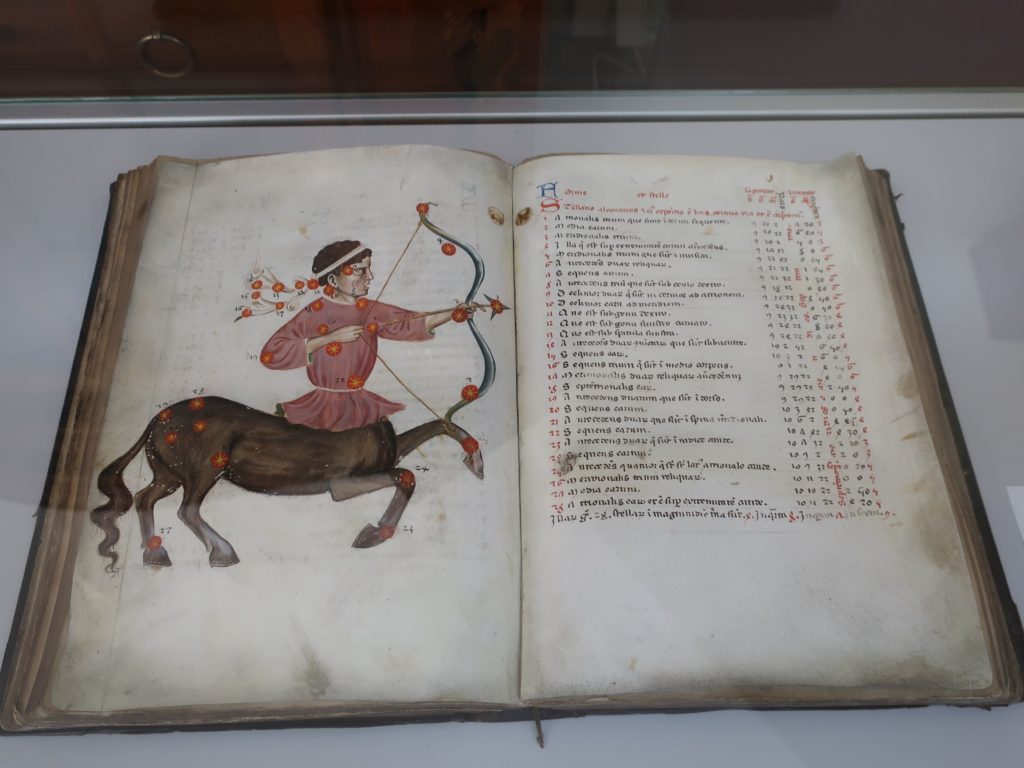

それから1492年のコロンブスによるアメリカ大陸発見の後、世界は大航海時代の幕開けとなる。

教会もはるか遠方の地へ宣教の旅へと漕ぎ出していくことになる。

その一人が日本でもお馴染みのザビエルだ。

そうなってくると必要なのは何だろうか。

天文学の知識である。

星が読めなければ大いなる海のど真ん中でただ死を待つしかない。

そしてさらには、

航海日誌である。

こうなってくるとありとあらゆるジャンルの学問がこの修道院に集められ、優秀な頭脳によって研究が進められていく。

そしてまた新たな発見が生まれ、その発見はまたさらなる研究の材料となる。

こうした循環が修道院の中で生まれ、世界の知識はここで加速度的に増えていくことになったのだ。

その知識は国王や貴族、そして当時力をつけてきた商人も見過ごすことはできないほど。

修道院で学ぶ優秀な知能を持つ人間をいかに自分たちの側に引き入れるのか・・・

強力なライバルが世界規模で覇権を争う時代に、修道院で磨かれた知性はいつしか彼らの世界戦略にはなくてはならないものとなっていく。

修道院はそれほど知的な力を擁するようになっていったのだ。

さて、修道院での学問が国家戦略に欠かせぬほどの力を持つようになったという事実。

それは聖職者の知性がどれほど他の人々に比べて抜きん出ていたかを示す。

そしてこのことは日本にも当てはまることなのだ。

そう。お坊さんも同じように国家戦略に欠かせぬ頭脳を提供し続けてきた歴史がある。

それもそのはず、全人口のほとんどが読み書きが全くできない世界で、読み書きどころか現代人も驚くほどの思考や知識を持った人間がいたとすれば、それはとてつもないアドバンテージになる。

お坊さんはお経を読み、そしてそれを研究する。

そう、文字が読めなければ話にならないのだ。

文字を読めるということがどれだけの武器になるかは、読み書きができて当たり前、そしていつでもスマホを通して情報にアクセスできるぼく達にはなかなかイメージしにくい。

だが、かつて、情報元は本しかなかった。

そして書物の言葉はすべて漢字で書かれていた。

日本人は中国の書物を通して最新の研究や世界情勢などを得ていた歴史がある。

そしてそれにアクセスできるのが漢字を読むことができるお坊さんだったのである。

さらに当時最も繁栄していた比叡山延暦寺はそれこそ学問の聖地。

日本中から優れた知性を持つお坊さんが集い、研鑽を積んでいた。

当時の平均的な日本人の知的水準を考えると、読み書きもでき、書物によって膨大な知識を持っていたお坊さんというのは圧倒的な知的エリートだったのだ。

もちろん、貴族社会やその他の役人達も文字を読むことはできた。

しかし、政治的、事務的な作業に時間を費やさざるをえない彼らと、思想や哲学、世界事情の研究や思索に専念するお坊さんではその差は明らかだろう。

だからこそ、日本の歴史にお坊さんの名前が度々出てきたり、政治的な出来事の背景にお坊さんの影が見え隠れするのだ。

文字を読めるということ、そしてそれにより世界や物事に通じることができること。

これは果てしもないほどのアドバンテージなのだ。

修道士やお坊さんが歴史の舞台で活躍するのは、その知的水準の高さによるものが非常に大きい。

宗教的な能力ももちろん重要だ。

しかし、歴史を動かすという現世的な戦いの場では、やはり世界をより知っているものが優位に立つ。

日本の歴史を考えてみるときも、当時のお坊さんがどのような役割を果たしてきたのかという視点で見てみると、また違った見方ができて歴史の勉強が楽しくなる。

きっと、テレビを見ている時や本を読んでいる時も、思わぬ発見ができると思う。

ぜひ、お坊さんが果たしてきたそのような側面にも興味を持っていただけると嬉しく思う。

続く

次の記事はこちら↓

あわせて読みたい

プラハの象徴プラハ城と荘厳たる聖ヴィート大聖堂の光の魔法を堪能! チェコ編⑤

この記事ではプラハの象徴たるプラハ城を見ていきます。

プラハ城の最大の見どころは何と言っても聖ヴィート大聖堂。プラハ城の敷地の中でも一際目立つ建物です。

この大聖堂はその巨大さもさることながらステンドグラスがとにかく美しい!あのミュシャの作品もこの大聖堂にはあります。見どころ満載のプラハ城をこの記事で紹介しています。

関連記事

あわせて読みたい

C・ハメル『中世の写本ができるまで』あらすじと感想~意外と知らない中世の筆記具や本の作り方!本好き...

この本では中世の写本に関する様々な豆知識をたくさん知ることができます。写真が多数掲載されていますので非常にイメージしやすいのもありがたいです。

私たちが愛する本はかつてどのように生産されていたのか。これは意外と目が行かない部分ではありますがいざ知ってみるとものすごく面白いです。

あわせて読みたい

プラハ城近くのストラホフ修道院の美しすぎる図書室をご紹介!図書館好き必見です! チェコ編③

この記事でご紹介するのはカレル城近くのストラホフ修道院。

この修道院で最も有名なのは「哲学の間」と「神学の間」と呼ばれる2つの図書室です。 まるで映画のような神秘的な世界がそこには広がっているとのこと。

というより、実際に007やハリーポッター、数多くのCMでこの図書室は使われているそうです。

あわせて読みたい

教会と修道院の違いを考える~断崖絶壁のマルサバ修道院 イスラエル編⑲

ベツレヘム近郊の断崖絶壁に立つマルサバ修道院。

まるでグランドキャニオンのような絶景が目の前に広がります。

そしてこの記事では教会と修道院の違いについて考えていきます。

あわせて読みたい

世界遺産セビリア大聖堂とコロンブスのお墓~『カラマーゾフの兄弟』とのつながりも スペイン編30

セビリアはアンダルシアの州都でこの地方最大の都市。

16世紀から17世紀にはスペイン最大の都市となり、現在でもスペインで4番目の街です。

私の目的地セビリア大聖堂は1402年から建築が始まり1519年に完成した大聖堂。

「後世の人が正気の沙汰とは思えないと言うほどのカテドラルを建てよう」という言葉を合言葉に建築された巨大な大聖堂です。

そしてあまり知られていませんが、ここセビリアはドストエフスキーの代表作『カラマーゾフの兄弟』のハイライトと言える「大審問官の章」の舞台となっています。この記事ではそんなセビリアとドストエフスキーについてもお話ししていきます。

あわせて読みたい

プラハ旅行記おすすめ記事一覧~観光スポットや歴史や文化をご紹介!【僧侶上田隆弘の世界一周記】

チェコといえば何と言っても百塔の街プラハ。

文化の香る中世の街並みと美しきモルダウの流れ。

ここは私の旅の中で最も気に入った街です。

治安も良く、食べ物もおいしく、そして何より美しい!

どこを歩いてもうっとりするほどの景色。

街全体が博物館と呼ばれるほど、この街の景観は素晴らしいです。

チェコ編ではそんなプラハの魅力をこれでもかと紹介していきます。

あわせて読みたい

プラハの偉人ヤン・フス~宗教改革の先駆けと免罪符 チェコ編⑧

皆さんは宗教改革といえば誰を思い浮かべるでしょうか。

おそらく、多くの人がマルティン・ルターを思い浮かべることと思います。

そのルターがドイツで宗教改革を始めたと言われているのが1517年。

ですが、もしこれに先立つことおよそ100年。すでにここプラハで宗教改革が行われていたとしたら皆さんはどのように思われるでしょうか。

歴史の教科書ではこのことはほとんど触れられませんが、宗教史上、このことは非常に重要な出来事として知られています。

そしてその立役者となったのが、今回ご紹介するヤン・フスという人物なのです。

あわせて読みたい

美しきモルダウとカレル橋~橋に並ぶ聖人たちのルーツとは チェコ編⑨

ヴルタヴァ川(モルダウ)の美しさや橋そのものの美しさがフォーカスされがちなカレル橋でありますが、あえてそこに並ぶ聖人達に目を向けてこの記事ではお話ししていきます。

カレル橋は本当に美しい。そしてそこから見る眺めも素晴らしい。

ですが、それだけではなく、プラハにはたくさんの思想的な思惑が至る所に秘められています。

カレル橋にも実はそのようなエピソードがあるということを知り、私はますますこの景色を好きになるのでありました。

あわせて読みたい

マラーストラナの聖ミクラーシュ教会~プラハ散策の穴場!圧倒的な存在感を放つ彫像達 チェコ編⑩

今回ご紹介するのはプラハ城にも近い聖ミクラーシュ教会。

この教会はカレル橋から歩いて徒歩10分もかからない場所にあり、なおかつ背の高い水色と緑色の混じったような色の屋根がとても目立っています。

この聖ミクラーシュ教会。プラハで最も好きな教会になりました。

いや、この旅の中で最も好きな教会と言ってもいい。それほど素晴らしい教会でした。

観光客も少なく、ゆっくりと落ち着いて過ごすことができるプラハの穴場です。

プラハに来た際はぜひともここを訪れることをおすすめします。

あわせて読みたい

バロック建築とプラハの聖ミクラーシュ教会~彫像から見えてくるメッセージを考える チェコ編⑫

今回は前回の記事で考えた教会建築の違いをふまえて、聖ミクラーシュ教会で実際に私がどのように教会からのメッセージを受け取ったのかをお話ししていきます。

もちろん、これからお話しすることは全て私の主観です。

残念ながら彫像の一体一体について私は正確な知識を持ち合わせていません。

もしかしたら間違ったことをお話しするかもしれません。しかしここで重要なことは、バロック建築とは何かということを前提とした上で、どのように教会を見てそこに物語を見出すのかというところにあります。

あわせて読みたい

ヴルタヴァ川クルーズと川のほとり~美しきヴルタヴァ川の流れ チェコ編⑬

プラハでの日々は天候にも恵まれ、散策をするには最高のコンデションで毎日を送ることができました。

そんな中でもいつも私の心を明るくしてくれたのがヴルタヴァ川でした。

そしてこのヴルタヴァ川ではたくさんのクルーズ船が運航しています。

橋からはいつもたくさんの船がこの川を行き来しているのを見ることができました。

この日私もその船の一つに乗り込んで、美しき川の流れを堪能することにしてみました。

あわせて読みたい

ウィーン旅行記おすすめ記事一覧~美しき文化と芸術の都へ【僧侶上田隆弘の世界一周記】

愛すべきプラハでの滞在を終えた私が次に向かったのはオーストリアのウィーン。

実質観光できたのは2日間だけではありましたが、その分ウィーンでの濃密な時間を過ごすことになりました。

あわせて読みたい

カールス教会でのクラシックコンサート~ウィーン滞在に絶対おすすめ!本場の音楽を初体験 オーストリ...

ウィーンで自由に動くことのできる時間はたったの1日のみ。

その1日の最後をどう締めくくろうか、悩んだ末に私が出した答えは、教会コンサートなるものでした。

ウィーンはクラシック音楽の本場。

クラシックのクの字もわからない私ではあったが、やはり本場のクラシックというものを聴いてみたい。

しかし、いきなりドレスコードが必要な本格的なコンサートに行くのは気が引ける。

そこで色々と調べてみると、ウィーンでは毎日いたるところでコンサートが行われているというのでした。

その中でもおすすめと出ていたのがカールス教会でのコンサート。この記事ではその時の体験をお話ししていきます。

あわせて読みたい

絶景!朝のドブロブニク城壁巡り!アドリア海の真珠を堪能! クロアチア編②

この街の旧市街は高い城壁でぐるっと囲まれています。この城壁がドブロブニクの素晴らしい景色を一望するのに最高だそうで、この街に来たら必ず行くべきと宿のスタッフも私に勧めてくれました。

城壁を歩き始めるといきなりアドリア海の見事な絶景が私の目に飛び込んできました。ヨットハーバーの景色と旧市街の歴史ある建物が絶妙に調和しています。これは素晴らしい!一気にテンションが上がります。私は一瞬でこの景色に魅了されてしまいました。

間近で見る旧市街の美しき赤い屋根と、上から見る旧市街全体のパノラマ。城壁巡りはその両方を楽しむことができます。

あわせて読みたい

ローマカトリック総本山サンピエトロ大聖堂~想像を超える美しさに圧倒される イタリア・バチカン編④

ローマカトリックの総本山バチカンのサンピエトロ大聖堂。

そのあまりの美しさと迫力に圧倒されてしまいました。

そしてミケランジェロのピエタ像にも魅了され、衝撃的な時間を過ごすことになりました。

まさかここまですごいとは・・・!予想をはるかに超えた素晴らしさにただただ絶句するのみでした。

コメント