-

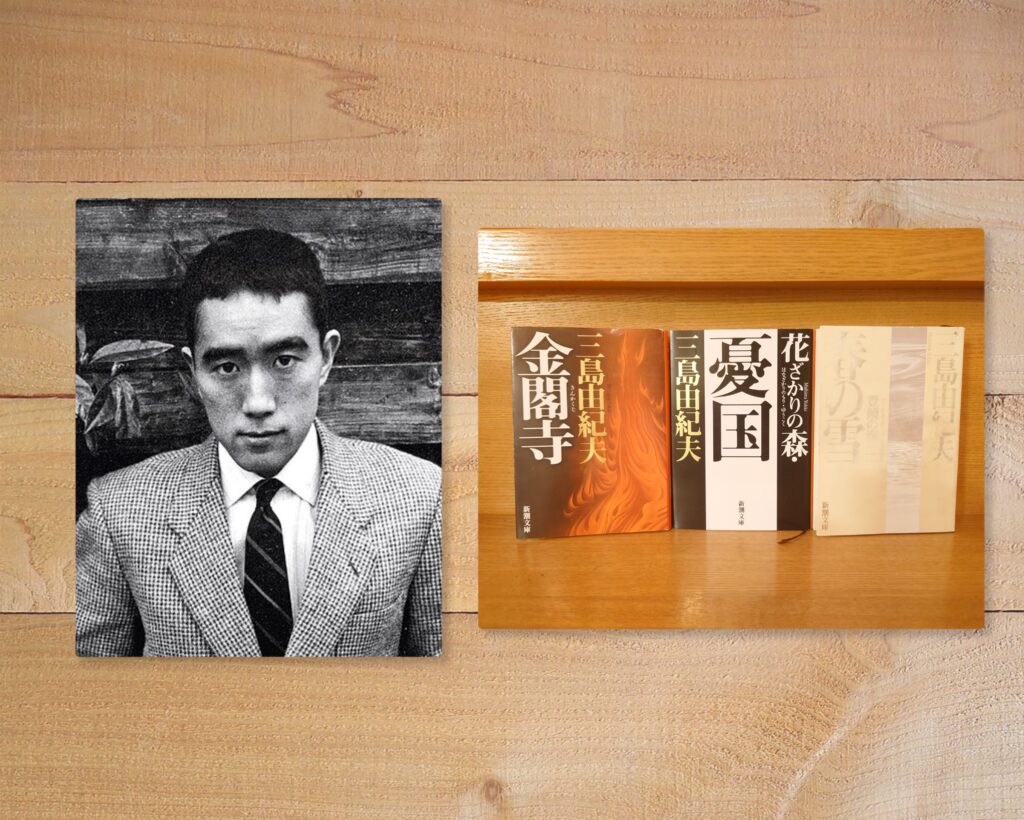

三島由紀夫おすすめ作品15選と解説書一覧~日本を代表する作家三島由紀夫作品の面白さとその壮絶な人生とは

-

東大安田講堂を訪ねて~あの安田講堂事件は何だったのか。当時の学生紛争について思う

-

樋田毅『彼は早稲田で死んだ』あらすじと感想~私は「この人」を知っている…!帰国便で知った衝撃の事実

-

キャンディのペラデニヤ大学で1971年のマルクス主義学生による武装蜂起について考える

-

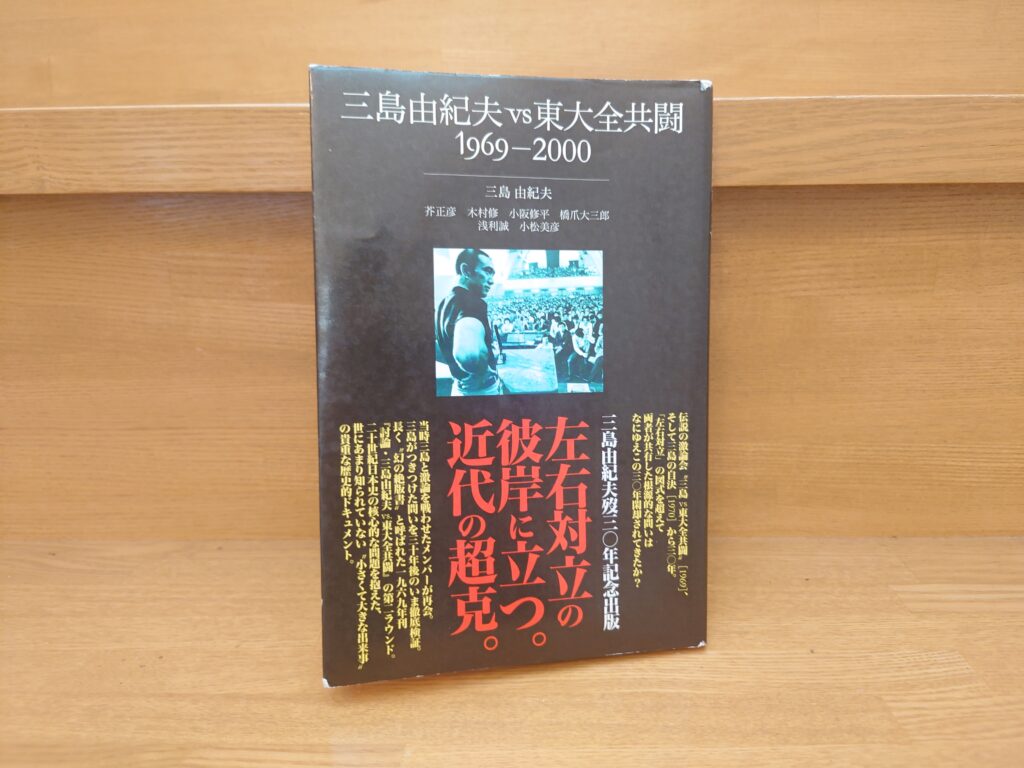

『三島由紀夫VS東大全共闘 1969-2000』あらすじと感想~あの伝説の討論は何だったのか。学生達の思想、関係性も知れるおすすめ作品!

-

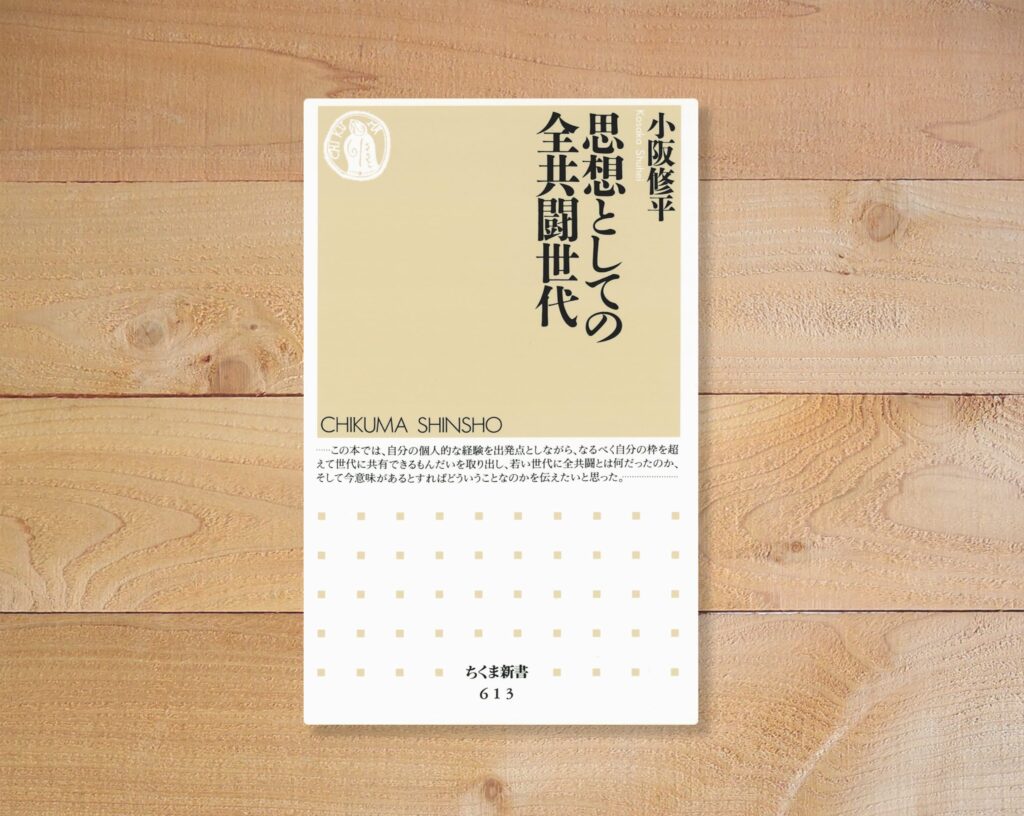

小阪修平『思想としての全共闘世代』あらすじと感想~60年代からの時代精神を著者個人の語りから感じることができるおすすめ作品

-

E・サラッチャンドラ『明日はそんなに暗くない』あらすじと感想~マルクス主義の学生による武装蜂起が起きた1971年スリランカを題材にした小説

-

M・ウィクラマシンハ『時の終焉』あらすじと感想~マルクス主義と階級闘争に揺れるスリランカを活写した名作!

-

杉本良男『仏教モダニズムの遺産』あらすじと感想~スリランカ内戦はなぜ起こったのか。仏教ナショナリズムと宗教と暴力のつながり

-

イアン・ジョンソン『信仰の現代中国』あらすじと感想~共産党政権下における宗教生活の実態に迫る!信仰とは何かを問うノンフィクション!

-

松本浩一『中国人の宗教・道教とは何か』あらすじと感想~道教の入門書としておすすめ!写真、資料も多数

-

J・ロバーツ『スターリンの図書室』あらすじと感想~読書という視点から見る斬新なスターリン伝。彼はドストエフスキーをどう見たのか。

-

ヴェブレン『有閑階級の理論』あらすじと感想~富や欲望、人間心理の秘密を赤裸々に暴露!爆弾発言満載の名著!

-

宇沢弘文『社会的共通資本』あらすじと感想~コモンズをいち早く提唱した日本を代表する経済学者の提言!

-

宇沢弘文『自動車の社会的費用』あらすじと感想~日本の自動車産業の構造と環境問題に切り込んだ、今だから読みたい名著!

-

R・D・パットナム『われらの子ども—米国における機会格差の拡大』あらすじと感想~教育格差と家庭環境について学ぶのにおすすめの参考書!

-

スティグリッツ『フリーフォール』あらすじと感想~新自由主義を厳しく批判したノーベル経済学者の提言!

-

佐々木実『資本主義と闘った男 宇沢弘文と経済学の世界』あらすじと感想~日本を代表する経済学者のおすすめ伝記!

-

松村昌家編『『パンチ』素描集 19世紀のロンドン』あらすじと感想~風刺絵で見る産業革命のロンドン!マルクス・エンゲルスは何を見た?

-

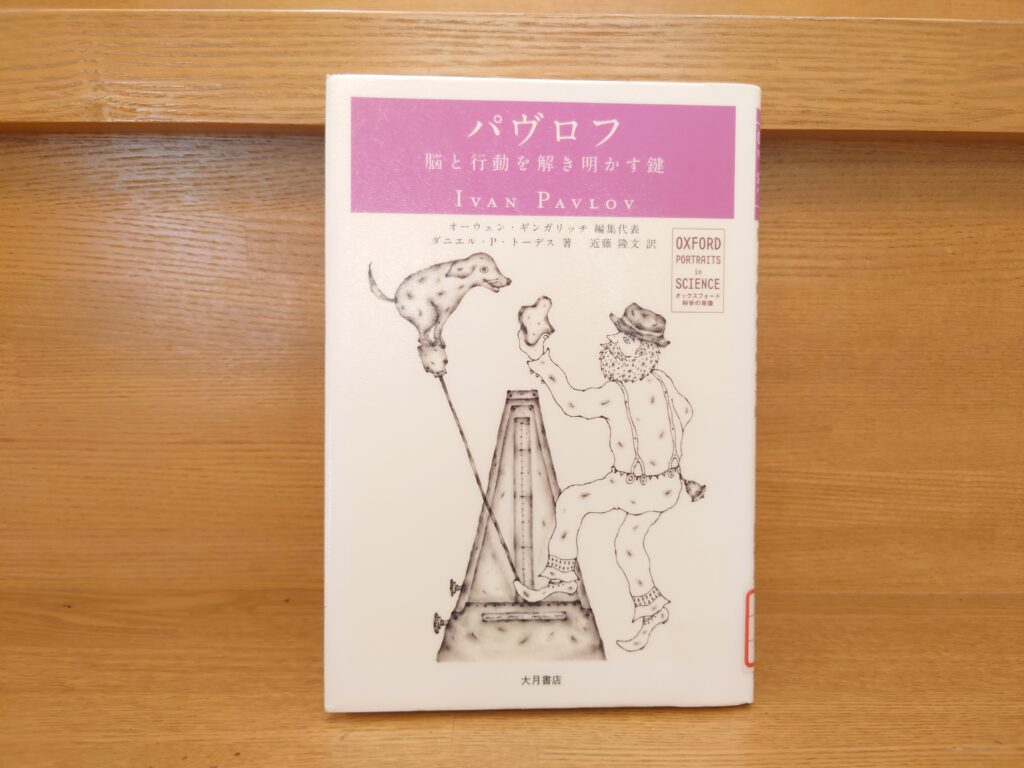

『オックスフォード 科学の肖像 パヴロフ』あらすじと感想~「条件反射」やパヴロフの犬で有名なロシアの偉大な科学者のおすすめ伝記!