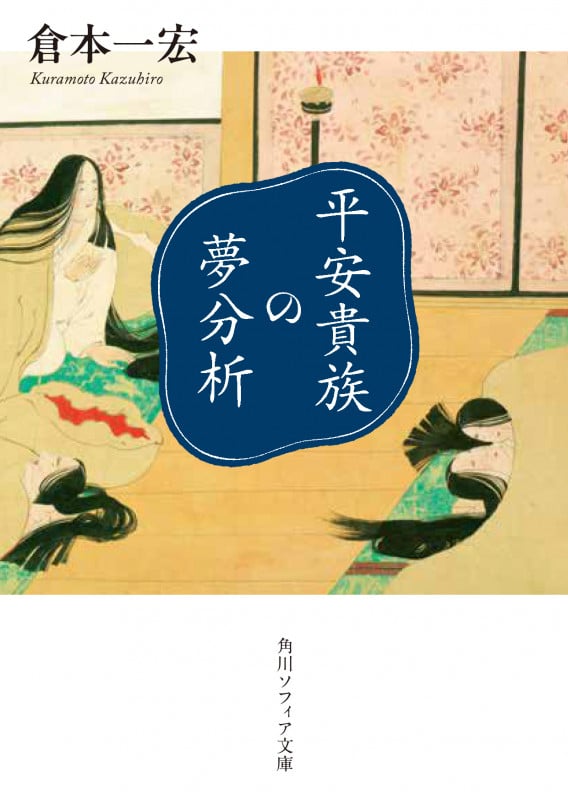

倉本一宏『平安貴族の夢分析』概要と感想~貴族達は「神仏のお告げの夢」を信じていたのではない!?

倉本一宏『平安貴族の夢分析』概要と感想~貴族達は「神仏のお告げの夢」を鵜呑みにしていたのではなく、冷静に利用していた!?

今回ご紹介するのは2008年に吉川弘文館より発行された倉本一宏著『平安貴族の夢分析』です。

早速この本について見ていきましょう。

日記・古記録に残された知られざる精神世界。 平安貴族は何を夢みたのか

平安時代の貴族は夢を神や仏のお告げと信じ、加持祈祷や陰陽道にすがったとされてきた。目に見えない「物」を怖れ、迷信や禁忌に囲まれていたと考えられていたのである。しかし、古記録からは、自らの利益実現のために夢を巧妙に利用した強かな姿が浮かび上がってくる。行成の『権記』では昇進要求に。道長の『御堂関白記』では政務や儀式をサボる口実として。彼らは夢をどのように捉えていたのか。知られざる精神性に迫る。

Amazon商品紹介ページより

私がこの本を読もうと思ったのは、まさに仏教においても夢が大きな意味を持っているからでした。日本仏教の歴史においても夢が様々な高僧の生涯に決定的な影響を与えています。浄土真宗の開祖親鸞聖人もまさにその一人です。日本仏教の歴史を考える上でも中世の人々が夢をどう捉えていたのかというのは私にとって非常に興味深い問題だったのです。

ですが本書を読んで驚きました。上の商品紹介にもありますように、私達のイメージする平安時代とはかなり異なる実態を知ることになったのです。

「平安時代の貴族は夢を神や仏のお告げと信じ、加持祈祷や陰陽道にすがったとされてきた。目に見えない「物」を怖れ、迷信や禁忌に囲まれていたと考えられていたのである。しかし、古記録からは、自らの利益実現のために夢を巧妙に利用した強かな姿が浮かび上がってくる。」

本書ではまさにこうした事例をひとつずつ丁寧に見ていくことになります。あの藤原道長や行成の夢への対処には私も驚きました。そして様々な日記文学においても夢が巧妙に「物語創作のネタ」として使われていたことも明らかにされます。なんとこの時代の貴族たちは「夢に仏さまが出てきてこういうお告げがあった」ということをそのまま鵜呑みにしていなかったのです。これには度肝を抜かれました。

前回の記事で紹介した倉本一宏著『平安の下級官人』でも、当時の人々が私達が想像するほど迷信深くなかったことが語られていましたが本書ではさらにそのことについて詳しく知ることになります。

また、本書のタイトル『平安貴族の夢分析』とありますが「夢分析」と聞くとフロイトやユングを連想する方も多いのではないでしょうか。私も夢分析というタイトルを見て「もしや・・・」と危惧したのでありますが本書冒頭の著者の言葉を聞いてほっとしました。著者はフロイトやユングの夢分析ではなく、近年発達してきた脳生理学に則って平安貴族たちの夢を分析していくということでした。

私がなぜ夢分析と聞いて危惧したかというと、私にとってフロイトという人物には並々ならぬ思いがあるからなのです。フロイトは夢分析を通じてその人間の隠された精神構造が現れるという説を説きました。そしてそれを様々な患者や著名人に対しても適用したのでありましたが、それが私にとっては耐えられない問題だったのです。

私はドストエフスキーが好きです。そのことは当ブログを読んで下さる方は皆さんご存じのことかと思いますが、このドストエフスキーに対するフロイトの精神分析はあまりに問題がありました。フロイトは根拠のない情報を自身の説の根拠にしてドストエフスキーを少女強姦をしたサディストであり、エディプス・コンプレックスに突き動かされた人間だと断言したのです。

フロイトがどのようなことを発言しようがそれは自由ですが、彼の発言の影響力は凄まじく、現代においてもこうしたドストエフスキー像が堂々と語られる事態となっています。もちろん、ドストエフスキーはそのような存在ではありません。少女強姦の事実も、父親を殺したくてたまらなかったという事実も研究者によって否定されています。

フロイトのこうした説を利用して現在でも面白おかしくゴシップ的に語られるという現状に私は強い懸念を感じています。というわけで私はフロイトに対してアレルギーを持っているのでありました。もちろん、かつて情報が限られていた中で書かれたフロイトの説を現代の目線から全否定するのもナンセンスです。ただ、フロイトとはどのような人物だったのかというのを知ることは大事なことだと私は感じております。興味のある方は以下のフロイト伝がおすすめですのでぜひご参照ください。

さて、話は少しそれてしまいましたが、先ほども述べましたように著者はこうしたフロイトやユングなどの近代心理学ではなく、20世紀後半から急速に発達した脳生理学を用いるとのこと。このことについて著者は次のように述べています。少し長くなりますが重要な箇所ですのでじっくり読んでいきます。

夢と古代人の関係を解明する際にも、近代心理学をあてはめて解釈するのではなく、むしろ脳生理学の力を借りた方が、真実に近付くことができるであろう。平安貴族も我々現代人も、脳の構造は同じであり、夢を見るメカ二ズムにも違いはないはずだからである。脳生理学の成果を踏まえて、夢と古代人の関係を整理してみると、次のようになろう。

彼らとて、日々の生活の中で、前頭葉に大量の記憶を貯蔵し続けていたはずである。そして彼らも毎日の睡眠の際には、一晩に五回前後のレム睡眠を経験し、大量の情報を整理する脳の働きとして、その都度、夢を見ていたはずである(運動不足で不健康な彼らは、我々現代人よりも眠りが浅く、より多くの夢を見ていた可能性も考えられるが)。また、「浅い眠り」に入る際に生活の最近の出来事を見るという夢も、しばしば見ていたはずである。

ただ、前近代に生きた平安貴族にとって、脳に蓄積された記憶や知識・体験の中で、宗教に関するものの比重がきわめて大きかったであろうことは、容易に想像できる。彼らの日常生活の一部である多くの法会や写経などの宗教体験、日頃から読んでいる経典、目にしている仏像や絵巻、これらの記憶は平安貴族の脳に大量に蓄積され、現代人と違って、それを本気で信仰している彼らにとっては、日々の夢の中に現われてきたのであろう。彼らに宗教的な夢が多いのも、記憶や体験・知識の中に宗教的なものの占める割合が多いからに過ぎないのである。

夢解釈への道

つまり、平安貴族の見た夢というのは、けっして「神仏からのメッセージ」として冥界や天上から来たわけでも、潜在的な願望や元型によって見ているのではなく、彼らの過去の記憶や経験、情報を、レム睡眠の最中に追体験したり、近未来の予定(「…したい」とか、「…したら大変だ」とか様々なパターンがあったはずである)としてシミュレーションしているに過ぎないのである。いわゆる「正夢」や「予知夢」、あるいは「逆夢」も、この一環として解釈できよう。

そして、種々の文学作品や説話が、夢の神秘性を語っているからといって、「古代の人々は、夢を神仏からメッセージとして送られてくるものだと考えていた」と短絡的に考えてはならない。彼らとて、夢の宗教性を無批判に信用し、むやみやたらに怖れていたわけではなかったのである。

ただ、どのようなメカニズムでその人が夢を見ていたかということと、その人がその夢を見てどのように感じたか、また社会がそれをどう受け入れたかということとは、別の問題ではある。彼らが見た夢に対して、どのような対処をしていたかは、また別個に考えなければなるまい。

もちろん、夢の中で物が動くという現象は、他者の魂が自己の中に入ってきたことになり、同様、自分が他者の夢に見えるということは、自己の魂が自分の身体から遊離してしまったことになって、彼らの恐怖心を呼び起こしたであろうことは、十分に推測できるところである(鈴木一馨氏のご教示による)

しかしながら、意外なことではあるが、古代の人々も、夢を日々の生活における方便や口実、あるいは自己の政治的要求の根拠に利用したりと、我々がイメージしているよりも冷静に考え、そして行動していた節がある。彼らは宗教的対応と現実的行動との両者を天秤にかけて対応し、自らの、また社会の要求に応じて、適切に行動していたのである。

この本では、文学作品や古記録毎の特色を踏まえたうえで、主に事実を記した古記録を読み解くことによって、個々の夢に関する分析を行ない、平安貴族が夢をどのように考えていたか、そしてどのようにに対処していたかについて追究していきたい。

吉川弘文館、倉本一宏『平安貴族の夢分析』P11-13

本書では私たちが驚くような内容がどんどん出てきます。著者の語りも巧みでとても読みやすいです。

この記事の前半でもお話ししましたが、高僧の伝記には様々な夢のお告げが出てきますがこのこととも深く関わってくるのが本書の内容になります。日本仏教の歴史を考える上でも実に非常に貴重な示唆を与えてくれる一冊です。これは面白い本でした。ぜひぜひおすすめしたい作品です。

以上、「倉本一宏『平安貴族の夢分析』概要と感想~貴族達は夢を鵜呑みにしていたのではなく、冷静に利用していた!?」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事