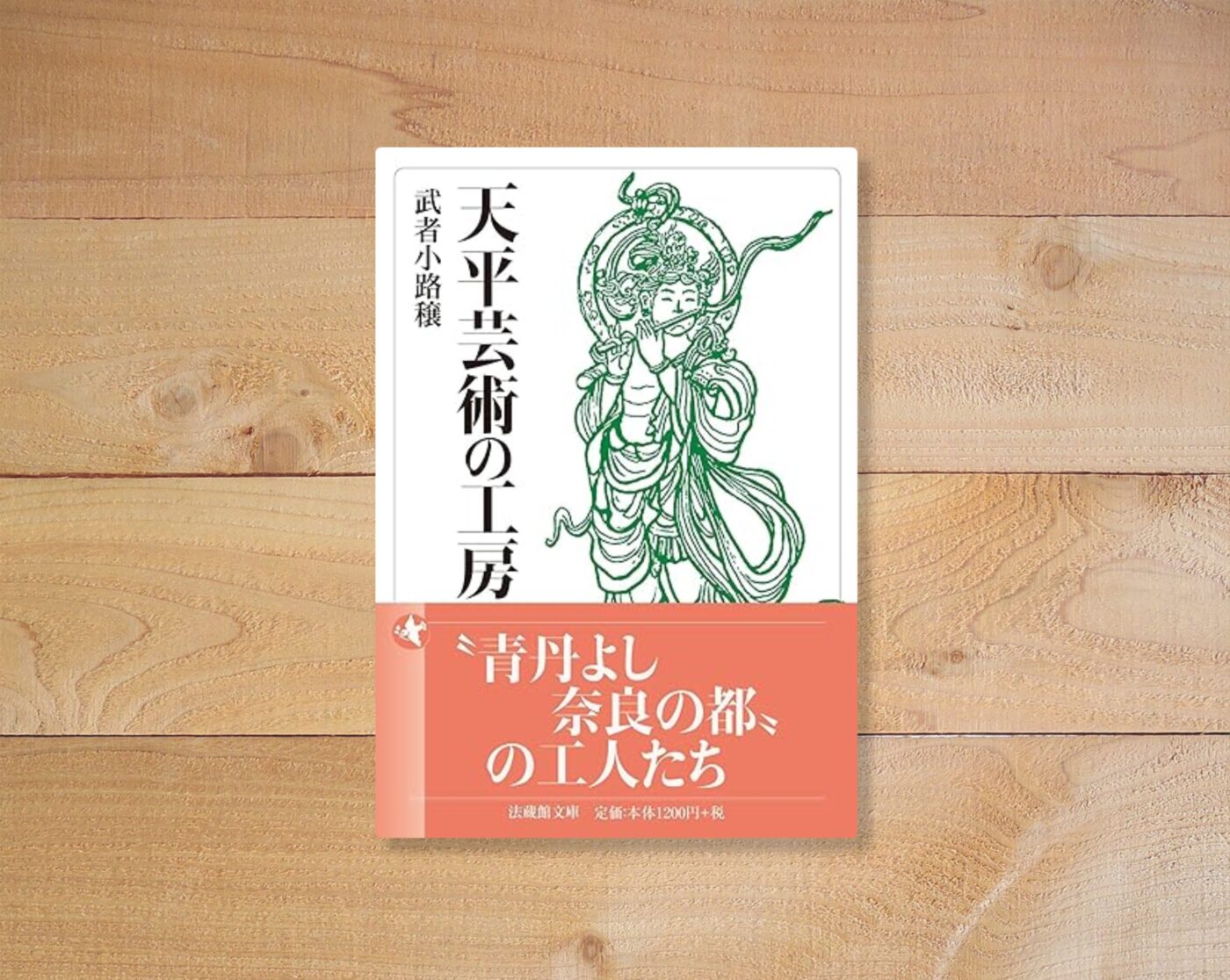

武者小路穣『天平芸術の工房』あらすじと感想~奈良時代の仏像制作や寺院造営はどのように行われていたのかを知るのにおすすめ

武者小路穣『天平芸術の工房』あらすじと感想~奈良時代の仏像制作や寺院造営はどのように行われていたのかを知るのにおすすめ

今回ご紹介するのは2021年に法藏館より発行された武者小路穣著『天平芸術の工房』です。

早速この本について見ていきましょう。

正倉院や東大寺をはじめとする花やかな天平芸術の創造にたずさわった工人たちは、どのような歴史を経て、いかなる活動をしていたのか。東大寺の大仏の造営の行われた8世紀半ばを中心にして、日本で活動するようになった画工が政府の工房に組織され、その制作活動を拡大していく過程をたどり、やがて9世紀には官司工房としては衰退して、そこから新しい画工の民間工房が成立していく方向を展望するとともに、古代国家の文化の形成基盤の全体像を解明する。

Amazon商品ページより

本書では東大寺造営やその他奈良平安の仏教美術の制作に関わった人々について見ていくことになります。

美しい仏像や荘厳な寺院建築の裏には名も残らぬ多くの制作者たちの存在があります。この本では仏教の伝来後、国家の下どのように仏像制作の専門家達が組織され活動していたのか、また、そうした国家事業としての東大寺建造はどのように行われたのかも知ることができます。特に、前代未聞の大事業たる東大寺造営がいかなる規模で行われていたのかはとても興味深かったです。

参考までにその箇所を見ていきましょう。

現存する大仏と大仏殿の巨大さだけでも驚嘆すべきものではあるが、当初のそれは想像を絶するほどの美しさを加えた、まさに壮麗としかいいようのないものであったはずである。(中略)

もとより唐にはこれに比すべき、というよりこれにまさる大寺・巨像があったのだが、当時の日本と唐とでは比較をするだけおかしいほどの国力の差がある。材木運搬の役夫が「一百六十六万五千七十一人」と伝え、大仏鋳造に要した銅が三〇〇トン近いということが、八世紀の日本においてどんなにたいへんなものであったかは、最近傷んだ瓦の一部をふきかえるために組んだ足場だけで二億円かかったことを考えれば、容易に推察できるだろう。発願の詔に「国銅を尽して」といい、天皇一身に集中した「天下の富」と「天下の勢」をもってこの尊像を造るといっているとおり、まさに国家の総力をあげての大事業だったのである。一〇世紀初めになって、三善清行がこの造寺・造仏によって「天下の費十分の五」に減じたと非難していることも、あながち誇張とはいえない。

法藏館、武者小路穣『天平芸術の工房』P132-133

東大寺の造営のために使用した資材は、どこから、どうして集積しえたかと疑問になるほど莫大なものである。像高約一六メートルの大仏、高さ約五〇メートルの大仏殿はいうまでもない。大仏殿を中心に、南に中門を開いて回廊をめぐらし、背後には講堂、僧房を配し、前方の南大門との中間の東西に回廊をそなえた七重塔がそびえている。いずれも大仏殿に相応して規模壮大を極め、層塔は塔身のみで高さ約七〇メートル、相輪をふくめれば九五メートルにも及ぶ。畿内の山間部にもまだ巨木が茂っていたというものの、これほど多くの大きな建築の用材を伐り出し、運搬し、加工し、組み立てたことのふしぎさは説明しきれない。

建築用材ばかりではない。釘・かすがい、飾り金具、壁土、塗料、何をとってみても想像を絶するほどの量であり、その調達にはたいへんな労苦があったはずである。

法藏館、武者小路穣『天平芸術の工房』P138-139

東大寺全体に要した資材の量とその調達の困難さは明瞭である。まして、その資材が多岐にわたることを考えれば、まさに天下の富を傾けた感がある。したがって、その資材を使用した工事に注ぎこまれた労働力は、どれだけの量だったのだろうか。明治の末から大正にかけての修理でさえ二四万六〇〇〇余人を要し、元禄の再建時の工人は五三万八〇〇〇人と伝える。八世紀のむかしに材木の運搬だけで一六六万五〇〇〇人というのは誇張ではあるまい。いかに徭役によって人民を駆使できたとはいえ、まだ日本の人口が六~七〇〇万と推計されているなかで、これまた驚くべき数字である。造営事業に直接参加した工人のみならず、資材の調達・運搬に動員された人数までを考えれば、はるかに想像をこえるものだろう。

法藏館、武者小路穣『天平芸術の工房』P141-142

当時の人口600~700万の内、材木の運搬だけで166万人もの動員があったというのは衝撃ですよね。しかも上で述べられるように、他の仕事の動員も考えた場合それこそ想像もできません。私達の想像を絶する規模で東大寺造営は行われ、ほぼ全ての国民が何らかの形でこのお寺に関わることになったのでしょう。こう言うと奈良時代の悪しき圧政の結果だと言われがちではありますが、一概にそうとも言い切れません。

蓮弁に残る線刻の仏菩薩図からみても、『信貴山縁起絵巻』に描かれた焼失前の大仏の尊容からみても、想像される最初の大仏は、おだやかな相貌のうちにおごそかな気品のあふれたものだったと考えられる。それが皆金色に燦然と輝いていた時の姿は、さぞかしすばらしかったろう。(中略)

ふりかえってみれば、八世紀の地方の庶民の住居は、原始社会と大差のない竪穴式がふつうである。中国風の瓦ぶきの建築といえば、国府の庁舎か、そのころ着工された国分寺などの寺院だけである。そういう世界から都にかり出されて来た役民たちは、どんな思いで大仏殿をふり仰いだことだろうか。おそらく半ば畏怖の念の入りまじった驚嘆の眼で、この大きな仏の威力とそれを造らしめた国家の権力とを、ともに見てとったにちがいない。

法藏館、武者小路穣『天平芸術の工房』P132-133

ここにあるように、大仏殿造営の巨大プロジェクトは単なる強制労働ではなく、人々の心に何かしらの精神的影響を与えることになります。大仏の力を感じる確かな象徴として驚嘆の的となったことでしょう。

私がこの箇所を読んでいてふと連想したのが以前当ブログでも紹介した松木武彦著『考古学から学ぶ古墳入門』の次の一節でした。

私たちの先祖は、3世紀から7世紀にかけて、15万基以上の古墳を、日本列島に遺しました。これほどの数の古墳を築くときに用いた土は、東京ドームの天井いっぱいにまで詰めたとして、およそ800杯分の量になります。そのほか、石室などの石を運んで積んだり、埴輪を焼いて立てたりする労力までを考えると、今日でいうGNP(国民総生産)の半分以上を、古墳の築造という営みが占めていたと推定されるでしょう。

人々の一日・一年・一生も、古墳造りに深く取り込まれていました。父母や祖父母、おじやおば、一族の長や村の代表者、地域の王や女王などのために、農作業の合間をぬっては毎年のように、人々は鋤や鍬をたずさえ、古墳造りの現場に通いました。はるばる大和や河内に上り、大王の古墳造りに従事した人もいたでしょう。あるいはまた、設計、施工の現場監督、埴輪職人など、古墳造りのプロとなって一生をそれに捧げる人々も、たくさん現れていたにちがいありません。

何代も前に築かれて緑に覆われつつある古墳、葺石の白や埴輪の赤が目にまぶしいできたばかりの古墳、目下建設中の古墳、縄で囲まれた古墳予定地。どこを見ても古墳でいっぱいの景観の中で、古墳にまつわる親たちのさまざまな語りを聞きつつ育ち、やがては古墳造りに汗をかき、自らもまた古墳に眠ることになる人々。身も心も、彼ら彼女らは古墳人だったのです。こんな人々がいた不思議の国へ、この本では旅をします。

講談社、松木武彦『考古学から学ぶ古墳入門』p2,3

私達は東大寺造営の信じられない動員規模に驚かざるをえないのですが、こうした大規模動員は古墳時代からすでに行われていたのでありました。そして上の引用で述べられているように、この古墳そのものが人々の生活に深く根差したものであり、古墳を造営することは単に古墳が立つこと以上の意味を持っていたのでありました。

私はこの古墳造営の延長線上に寺院建築が行われ、この東大寺造営にも繋がっていったのではないかと思うのです。あの巨大な前方後円墳である大仙古墳を作ったのですから、人々もそうした大量動員には慣れていたことでしょう。

そう考えると古墳時代から仏教が発展していった時代の流れを感じることができ、私自身東大寺の大量動員に対する見方は大きく変わったように思います。

そして本書では国家によって統制されていた仏教工房が国の管轄から離れて独自に活動していく流れもわかりやすく解説されます。

仏像制作の技術は元々は渡来人の持っていた特殊な先進技術です。その技術を独占することで朝廷や特定の豪族は優位な立場にありました。しかし、律令制度の崩壊によってそのシステムも変更を強いられます。また、東大寺などの大規模な仕事場は多くの職人の修行や研鑽の場となりました。そうした多数の職人がそれぞれ独自の活動をしていく流れというのも実に興味深いです。仏像そのものだけではなく、それを作った当時の人々の生活も知れる本書は非常に貴重です。

正直、本書はかなりマニアックな本ではありますが、当時の仏像制作の背景を知れるという点では実に刺激的な作品となっています。

興味のある方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「武者小路穣『天平芸術の工房』あらすじと感想~奈良時代の仏像制作や寺院造営はどのように行われていたのかを知るのにおすすめ」でした。

Amazon商品ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事