宮下規久朗『そのとき、西洋では 時代で比べる日本美術と西洋美術』概要と感想~比較して見えてくる日本芸術の真骨頂とは

宮下規久朗『そのとき、西洋では 時代で比べる日本美術と西洋美術』概要と感想~比較して見えてくる日本芸術の真骨頂とは

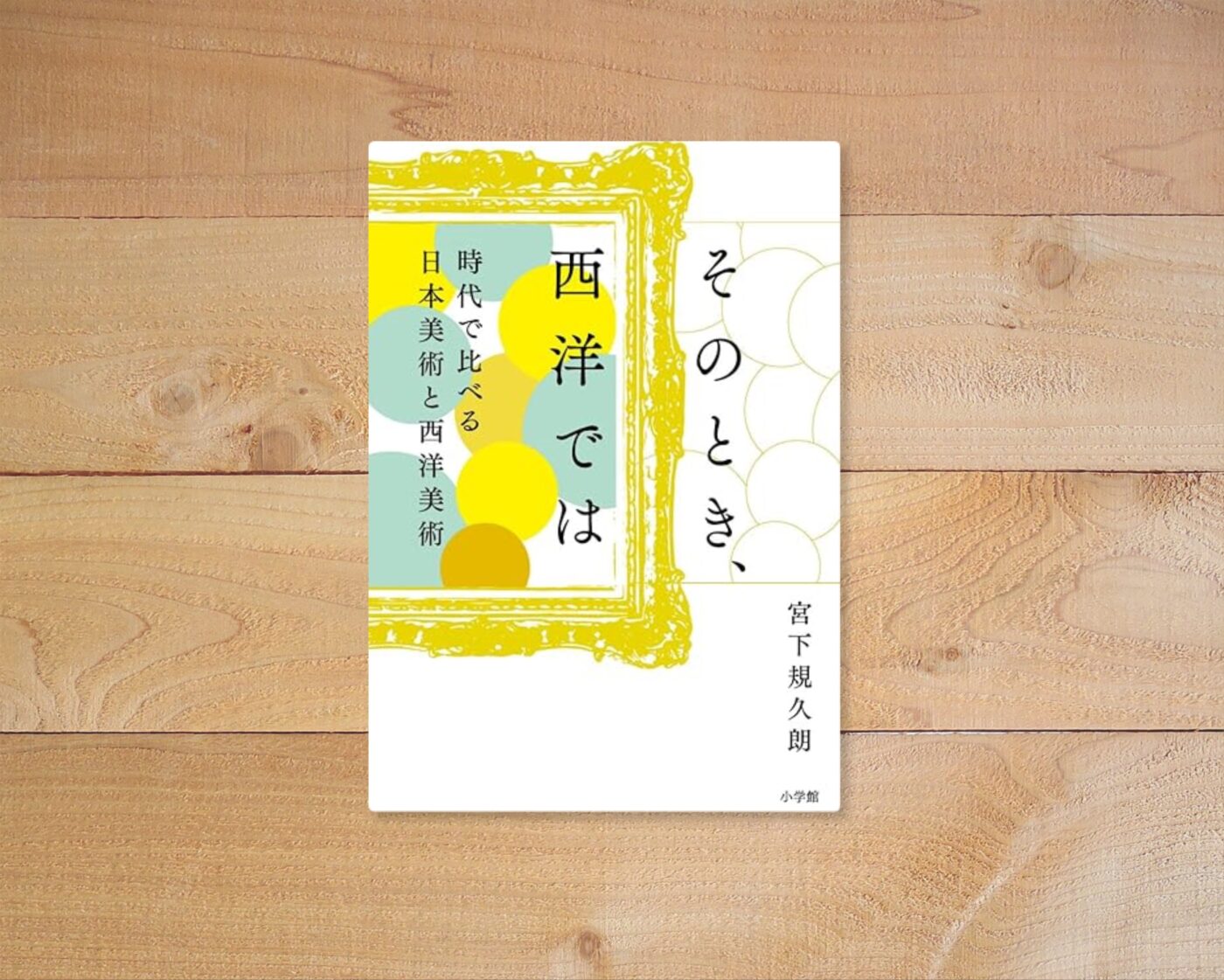

今回ご紹介するのは2019年に小学館より発行された宮下規久朗著『そのとき、西洋では 時代で比べる日本美術と西洋美術』です。

早速この本について見ていきましょう。

日本美術という窓から見た西洋美術

古代から現代まで、「同時代性」という観点から、時代ごとに西洋美術と日本美術を比較。それによって、時に不思議なほどの類似点をもち、時に対照的な展開を見せる、また、時に影響し合い、時に遠く隔たる両者の歴史の在り様、そのダイナミズムを、著者独自の切り口によるテーマにそって明らかにしていきます。それによって、各々の美術の歴史を個別に見ていただけではわからない、人の営為としての美術の面白さ、奥深さや豊かさが見えてきます。美術についてのグローバルな理解を追究する意欲作。

Amazon商品ページより

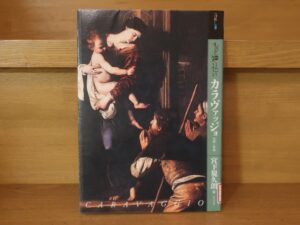

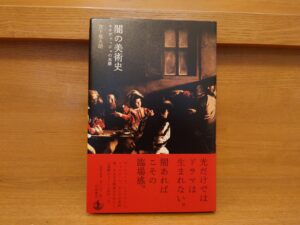

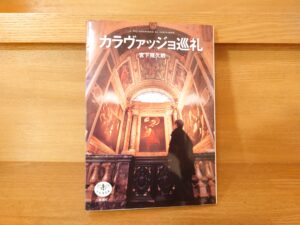

本書の著者宮下規久朗先生は西洋美術の研究者で、当ブログでもフェルメールやカラヴァッジョなどの参考書としてそのご著書を紹介させて頂きました。

これらの記事の中でもお話ししていますが、宮下先生の解説は実に刺激的で面白いです。私達もよく知る有名な芸術作品の意外な事実やその楽しみ方をわかりやすく語ってくれます。

そんな宮下先生が西洋美術と比較しながら日本美術について解説するのが本書『そのとき、西洋では 時代で比べる日本美術と西洋美術』になります。

本書冒頭で宮下先生はこの本について次のように述べています。

私は西洋美術史を専門として研究してきた者だが、美術のよしあしや力に洋の東西は関係ないと思っており、昔から西洋美術以上に数多くの日本美術に触れてきた。そのなかで、日本美術の内実だけでなく、その発展過程や時代性に興味をもつようになった。

なぜ院政期に絵画表現がかくも洗練され、鎌倉初期にあれほど写実的な彫刻が流行したのか。なぜ18世紀後半に絵画の天才が一斉に登場したのか。江戸から明治に移って近代社会になっても、なぜ洋画とともに日本画という形式が存続したのか。そしてそれぞれの時代の西洋ではどうであったのか。西洋のルネサンスにあたる文化復興時代は日本にあったのか。西洋でゴシック、ルネサンス、マニエリスム、バロックといった時代様式が普及したころ、日本の美術はどうなっていたのか。やまと絵、狩野派、琳派といった様式は西洋でいう時代様式と呼べるものなのか。浮世絵は西洋の版画芸術とどう異なるのか。また、日本と同じ島国のイギリスや、同じく西洋文化の後進国アメリカとは、どう違いどう共通するのか。そもそも、西洋美術と日本美術では、様式だけでなく、その機能や受容のあり方に根本的な違いがあるのではないのか。

本書は、私のこうした問題意識に基づいていくつかのテーマを設定して、大まかな時代順に西洋美術と日本美術を比較し、同時に日本美術史という窓を通して西洋美術史を眺める試みでもある。西洋や中国だけでなく、日本や中国の仏教文化の源になった南アジアや東南アジア、そして朝鮮半島との比較もすべきであるが、これらは私の乏しい能々を超えているため、最小限しか触れていないが、ご寛恕いただければ幸いである。日本美術史と西洋美術史を比較して考える楽しみを知り、今後、美術を見るときに何かの参考になれば幸いである。

小学館、宮下規久朗『そのとき、西洋では 時代で比べる日本美術と西洋美術』P6,7

いかがでしょうか。この箇所を読むだけでわくわくしてきますよね。

特に私にとって「なぜ院政期に絵画表現がかくも洗練され、鎌倉初期にあれほど写実的な彫刻が流行したのか」というのは興味あるテーマのど真ん中です。しかもそれを西洋美術との比較から見ていけるのは非常にありがたかったです。

そして実際に本書を読んでいて「おお!」と驚いたのは法隆寺とトルコの世界遺産アヤ・ソフィアの比較でした。

532年頃から建設されたイスタンブールのアヤ・ソフィア。私も2019年にここを訪れました。

私もこの大建築に度肝を抜かれ、2019年の世界一周の旅の中でも特に印象に残った大聖堂になりました。アヤ・ソフィアの歴史や魅力については「トルコの世界遺産アヤソフィアの歴史と魅力を紹介!美しすぎる大聖堂に恍惚」の記事でお話ししていますので是非ご参照ください。

そしてこのアヤ・ソフィアとの比較対象で語られたのが法隆寺でした。

607年に建立された法隆寺は日本仏教美術の原点となりましたが、この70年以上も前にアヤ・ソフィアが造られていたというのはやはり衝撃でした。

「そのとき、西洋では」という本書のテーマ通り、法隆寺を起点にアヤ・ソフィアを考えるとこれまでアヤ・ソフィア単体で考えていた時とは違った感覚を受けることになりました。やはり比較は大事ですね。そして適切な物差しが与えられるとこうも見え方が変わってくるのかと驚きました。さすが宮下先生です。

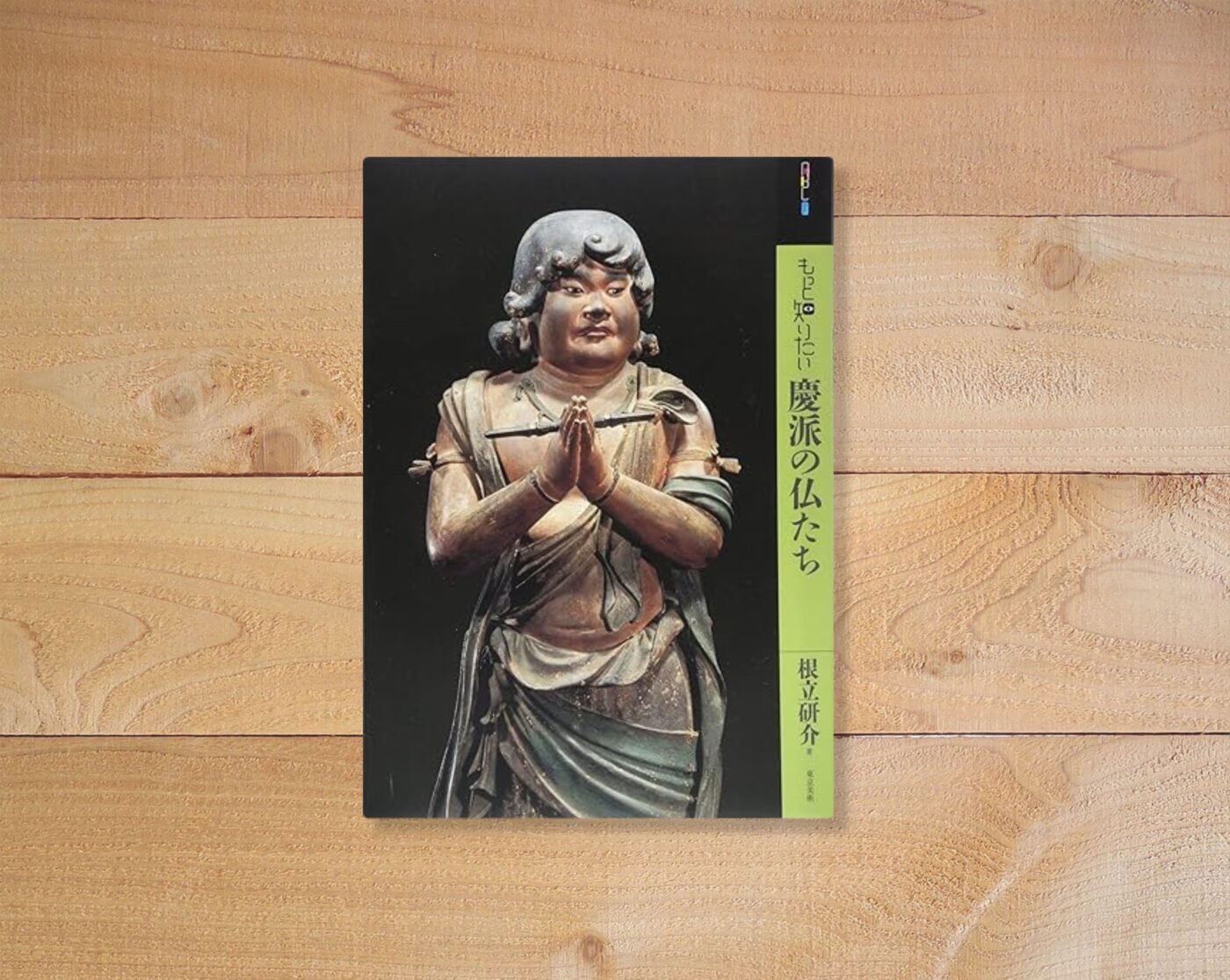

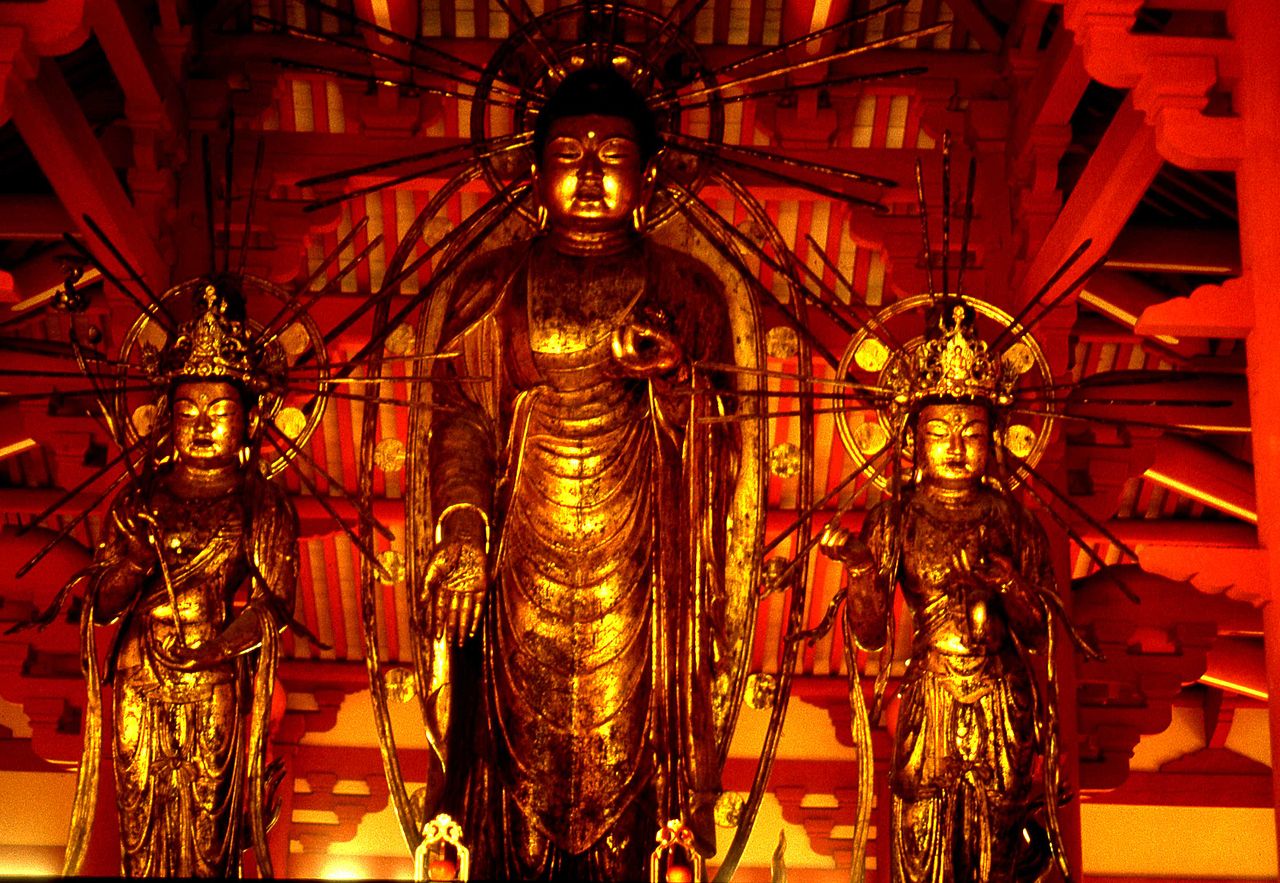

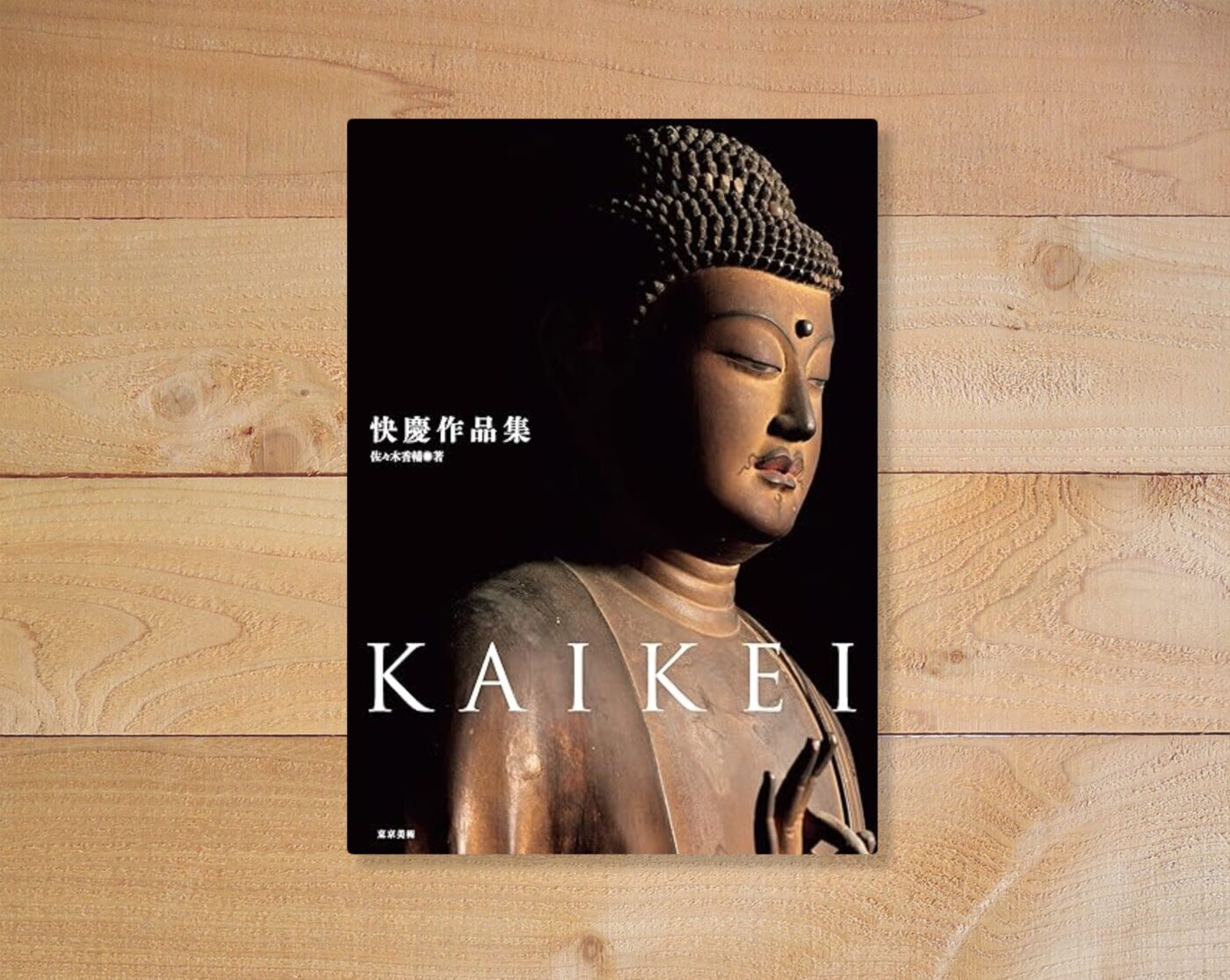

そして本書を読んでいて一番の発見は快慶の阿弥陀三尊像でした。

この像についての宮下先生の解説を聞いていきましょう。

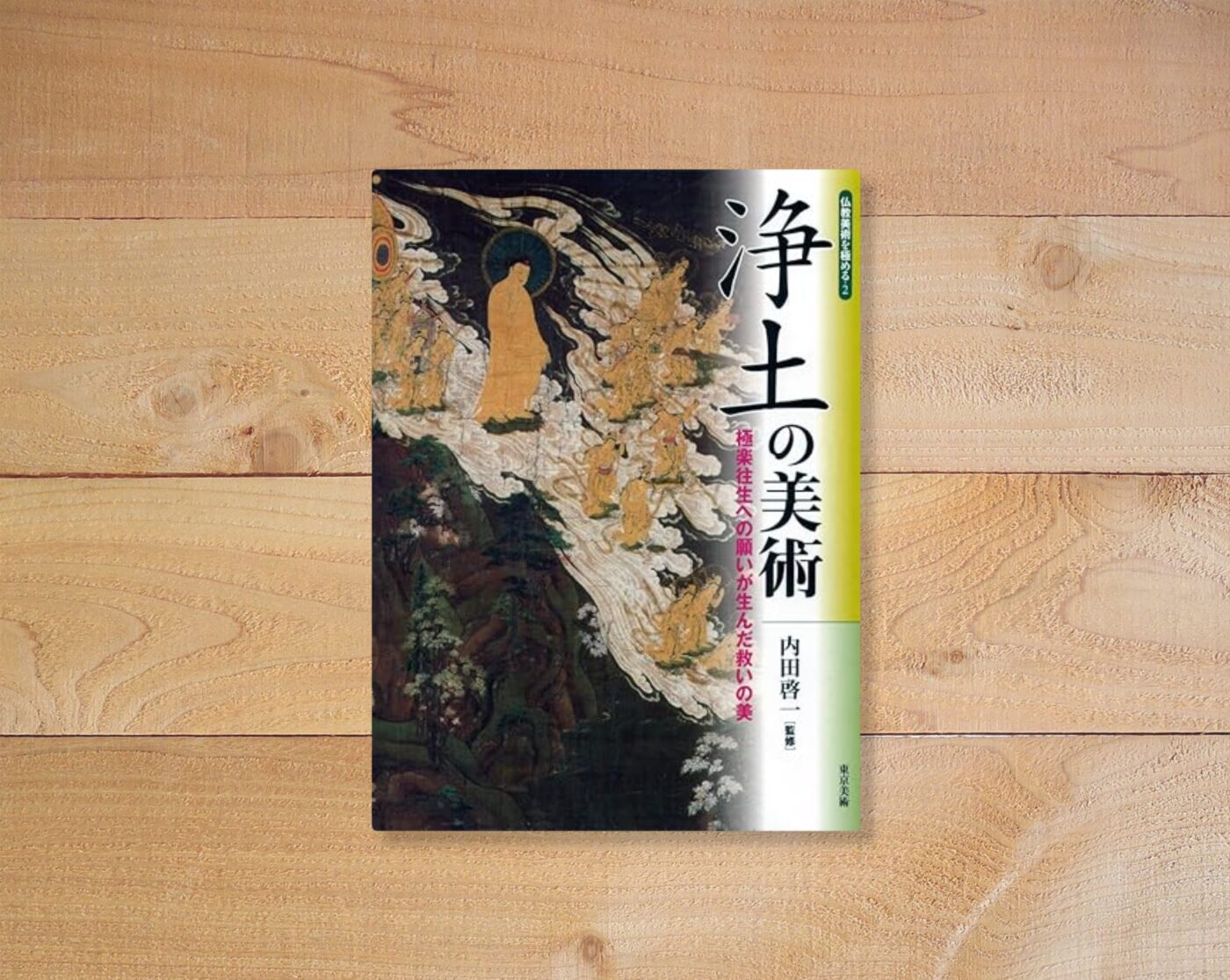

高さ5メートルに及ぶこの大きな阿弥陀像は、重源上人が建立した大仏様による浄土寺浄土堂に安置されている。

宋画をもとにしており、観音・勢至とともに雲に乗った姿で表わされている。夏の日没時には背後から西日が差し込み、堂内は黄金色の光に照らされて、空間全体を極楽浄土と変貌させる。建築と彫刻が一体化した稀有な空間芸術である。

小学館、宮下規久朗『そのとき、西洋では 時代で比べる日本美術と西洋美術』P77

私はこれまで運慶、快慶についてのガイドブックや参考書を何冊も読んできました。運慶にはすぐに虜になってしまった私でしたが、快慶にはあまりヒットすることがなかったのが正直なところでした。ただ、この解説を読んで私はハッとしたのです。

「夏の日没時には背後から西日が差し込み、堂内は黄金色の光に照らされて、空間全体を極楽浄土と変貌させる。建築と彫刻が一体化した稀有な空間芸術である。」

夕暮れの西日を利用して堂内を照らし、空間全体を極楽浄土に変貌させる・・・!

これです!これはあのベルニーニが得意とした劇場空間創出型の彫刻芸術ではありませんか!

外部の光を利用して彫刻作品を照らす!この発想をベルニーニの400年も前から快慶は駆使していた!これには驚きました。

ちょうどこの阿弥陀三尊像がおられる浄土寺の映像がありましたのでここに紹介します。まさにこの映像は堂内に差し込む夕日に照らされた空間を見ることができます。

先ほども申しましたが、私はこれまで運慶快慶の本を何冊も読んできました。ですが、この阿弥陀三尊像を私は素通りしていたのです。

しかし宮下先生のこの本を読んだことでこの素晴らしい国宝の存在に撃ち抜かれることになりました。これは宮下先生が西洋美術の専門家であり、西洋美術を念頭において運慶快慶が語られていたからこそだと思います。つまり、宮下先生の本ということで私の中のベルニーニやカラヴァッジョなど光の芸術家の記憶が刺激され、それが快慶と結びついたのでしょう。これぞ他分野横断の学びの醍醐味です!

もしこの本を読んでいなければ私はそのまま快慶の存在を素通りしていたことでしょう。危ないところでした。

本書を読んだ最大の収穫はこの快慶との出会いに間違いありません。これは大感謝です。

私にとってはアヤ・ソフィアと法隆寺、快慶との出会いがこの本で特にぐっと来た部分でありますが、本書を読めば人それぞれきっとぐっとくる箇所があることでしょう。自分の中の何かと結びつく感覚。それを味わうことができます。「あ!あれはそういうことだったのか!」という驚きは読書の最高の楽しみのひとつですよね。本書はそうした刺激的な体験ができるおすすめの作品です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「宮下規久朗『そのとき、西洋では 時代で比べる日本美術と西洋美術』概要と感想~比較して見えてくる日本芸術の真骨頂とは」でした。

Amazon商品ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事