(10)革命思想の源流、青年ヘーゲル派とはどのようなグループだったのか

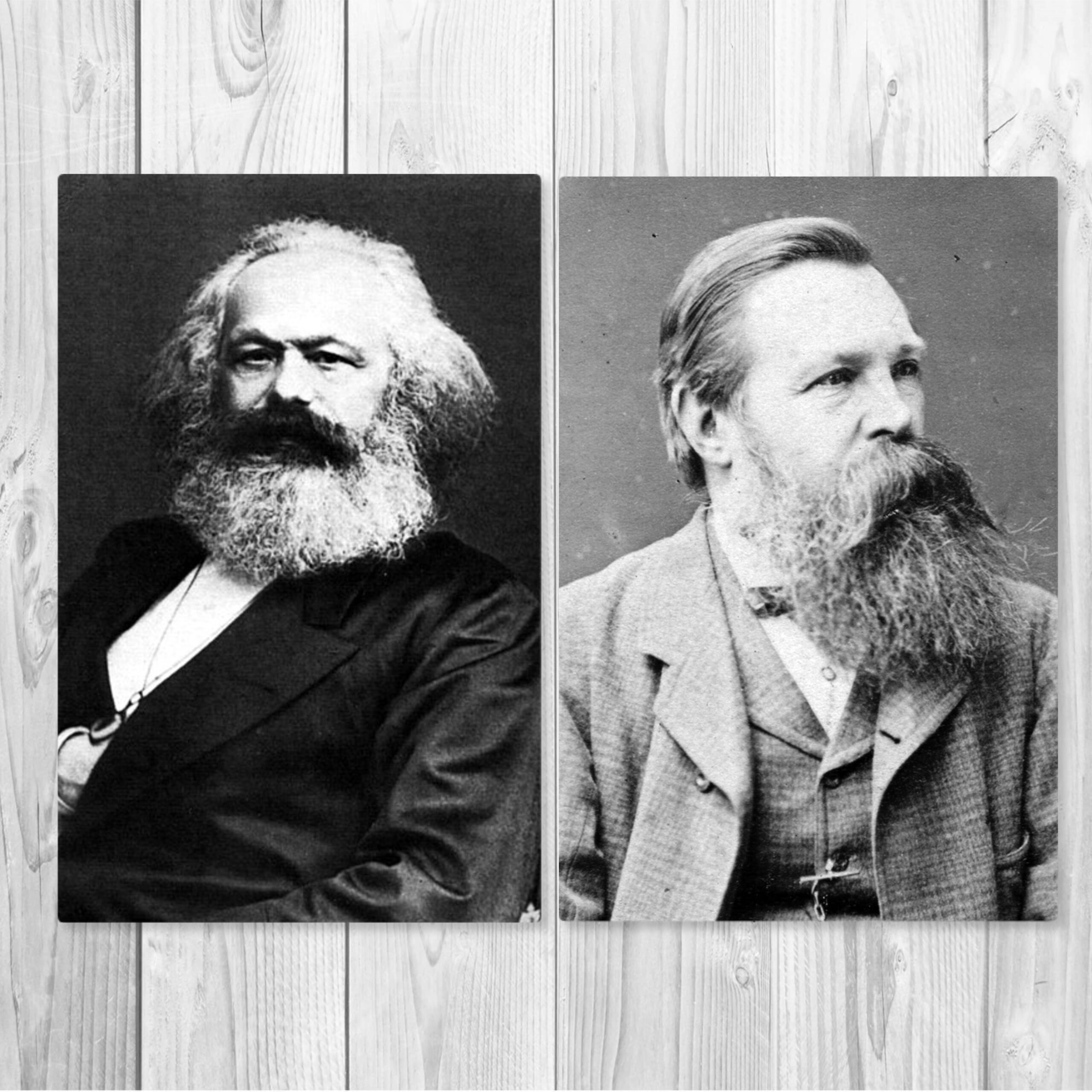

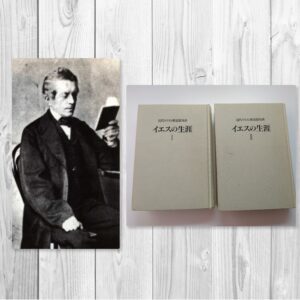

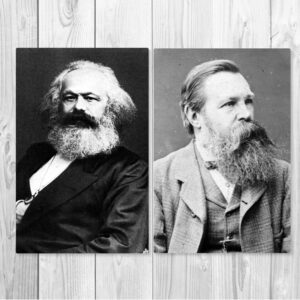

マルクス・エンゲルスに多大な影響を与えた青年ヘーゲル派とは~革命思想の源流はここに「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(10)

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスに学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

ヘーゲル哲学の二面性⑴~保守的で国家的を肯定するヘーゲル右派とは

ヘーゲル哲学はなぜプロイセン当局にそれほど恐れられたのだろうか?へーゲル哲学が、フォン・フンボルトやフリードリヒ・ヴィルヘルム三世を苛立たせていたわけではない。彼らはへーゲル派として知られる哲学者を、重要な教授職や国家の要職に任命していたのだ。

「へーゲルの哲学体系は、いわばプロイセン王国の王室哲学の地位にまで押しあげられた」と、エンゲルスはのちにこの時代を振り返っている。そのあいだに、「へーゲルの考え方は、意識的にせよ無意識のうちにせよ、きわめて多様な学問の分野にまで広く浸透し、大衆文学や日刊紙ですら徐々に変化させた」。ところが、そのような公式のお墨付きが撤回されることになったのである。

このような食い違いが生じた原因は、しばしば矛盾するへーゲルの二通りの読み方にある。

一つ目は保守的なものだ。もし歴史が、理性から自由に向かうこの勝利の行進を監督する過程なのだとすれば、連続するそれぞれの時代はそれ以前の時代にくらべ、かならずより進歩し、合理的で、自由なものと見なしうるのであり、その時代のあらゆる要素―芸術、音楽、宗教、文学、統治形態―は、それ以前のものより高い段階の理性を表わすことになる。国家の場合には、これはとりわけよく当てままり、へーゲルは国家を政府と市民社会の双方を包含する有機体を意味するものと解釈した。

へーゲルにとって、国家とは個人の意志が、法の遵守を介して、普遍的な理性の壮大な命令と和解する手段なのであった。「個人は義務のなかに……ただの自然の衝動からの解放を見出す……。個人は義務のなかに実質的な自由を得るのである」。

真の自由は、人の主観的な感性が、国家という媒体を通して発露するなかで、〈精神〉の進歩的発展と同調したときに生まれた。へーゲルによれば、近代国家は「究極の目的である、自由の実現と、〈地上に存在する神の理念〉と、個々の人生に価値を与える唯一のものである現実」を表わしていた。理論的には、近代国家は進歩と理性と自由のイデーを具現化していたのだ。各個人は己を知る自由という秘薬を手に入れるために国家に服従しなければならなかった。

一八〇六年のイェーナの敗戦のあとつかの間、プロイセン王国が実際に『法の哲学』に述べられたようなへーゲルの合理的な自由の理想を象徴するかのように見える時期が存在した。なにしろこれは、一八〇六年に軍事的な屈辱を味わうことで、フリードリヒ・ヴィルヘルム三世が改革を余儀なくされ、その後、カール・フォン・シュタイン男爵とカール・アウグスト・フォン・ハルデンべルク侯爵という、進歩的な大臣たちがリべラルな改革を実施した時代であったからだ。

代々課せられてきた使役は廃止され、ユダヤ人は解放され、経済統制は解除され、民主的な代議制の方向へと時代は徐々に移行しつつあった。この自由化プロジェクトの一環として、へーゲルはハイデルべルク大学から連れてこられ、新たに建設されたべルリン大学(そこで彼は一八三一年にコレラで病死するまで哲学講座を開いた)で、この動きに知的側面から承認を与えることになった。

「へーゲルのほうも改革されたプロイセン王国を、〈理性〉の政治的実現をその内なる目的と真髄にすることによって、世界史における地位を獲得した国家の事例としてたたえた」と、へーゲルの伝記を書いたジョン・エドワード・トゥーズは述べた。そして、へーゲルがこの国を哲学的に高めたことが、フリードリヒ・ヴィルヘルム三世の官僚組織に豊かで、精神的な威厳を与えたことは間違いない。

国家は生きた存在であり、その法律と政治構造には理性と自由にもとづいた明確な目的があるのだとする彼の主張は、国家の目的をいちじるしく高めた。

国家は私的所有を守り、領土を防衛し、法の支配を敷くだけではない。代わりに国家は、絶対的な理性の実現を象徴することで、はるかに高邁な目的をもつようになった。

そして、ヘーゲル哲学の細かい現象学は、べルリンの宮廷の一部には通じなかったかもしれないが、この権威にたいする崇拝が政治にもたらす好機は、廷臣たちもすぐに察知した。「へーゲルの著作はプロイセンの官僚制度に過度の正当性を与えた。改革の時代においてその行政機関内部で拡大する権力が正当化を求めていたのである」と、プロイセン史家のクリストファー・クラークは述べる。「国家はもはや主権と権力の座であるだけではない。それは歴史をつくる原動力であり、あるいは歴史そのものを具現化したものですらあった」。フリードリヒ・ヴィルヘルムとフォン・シュタインが大学の講堂に正当なヘーゲル派、もしくは「へーゲル右派」を喜んで詰め込んだのは不思議ではない。

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P70-72

少し長くなりましたが、ヘーゲル右派とはプロイセン国家を正当化し、哲学的なお墨付きを与えるものだったということが明らかになりました。

これに対しヘーゲル左派(青年ヘーゲル派)というものがそれに対抗して生まれてくることになります。

ヘーゲル哲学の二面性⑵~反体制派となっていくヘーゲル左派(青年ヘーゲル派)とは

一方でへーゲルの急進的な弟子たちは、師の著作をさらに進歩的に解釈するようになった。実際のプロイセン王国―専制主義や宗教的制限を強め、立憲改革の可能性を減らすもの―に直面して、へーゲルの弟子の多くは自分たちの恩師(かつてフランス革命を記念して自由の木を植えた人)が、このような状況を理性の頂点だと本当に信じていたなどと認めることはできなかった。

むしろ、エンゲルスが述べたように、一八四〇年にフリードリヒ・ヴィルヘルム四世が王位を継承するとともに、「正統派の信心家ぶりと絶対主義の封建的反動が王座に就いた」とき、歴史は確実に非進歩的な方向へ向かっているように思われた。

王権神授説を心底信じているわけではなかったとしてもフリードリヒ・ヴィルヘルム四世は明らかに、キリスト教にもとづく君主制という誇大な考えをいだいていた。国王は神秘的で神聖な絆によって国民と結びついており、議会も憲法もそれを汚すことはできないというものだ。フリードリヒ・ヴィルヘルム四世が見張りに立つ治世は、進歩の時代になることはなかった。代わりに、伝統、継続、序列をゆるぎなく推し進めるものとなった。そして、プロイセンの大学キャンパスで議論されている新しい左派へーゲル主義は、そのような保守的な教義とは相容れない-ことがますます鮮明になった。

※一部改行しました

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P72-73

国家を肯定する形の保守的なヘーゲル右派。

それに対して反体制的で進歩的なヘーゲル左派(青年ヘーゲル派)。

同じヘーゲルを思想の核としながら正反対の思想を持った二つのグループがこうして出来上がったのでした。

ヘーゲルの弁証法とは

へーゲルに関して言えば、危険であるのは弁証法だった。「ヘーゲル体系に重きを置く人間はどちらの側にいても、かなり保守的だったろう。弁証法的方法を重要視する人は誰でも、宗教においても政治においてもいちばん反対の対極に立つ可能性があった」と、のちにエンゲルスはその違いについて説明した。この「弁証法的進歩」こそ、歴史の歩みそのものなのであった。それぞれの時代と支配的な思想は、のちの時代によって否定され、組み込まれていった。「位置、対置、配置」と、若いカール・マルクスは説明した。「あるいは、ギリシャ語を使えば、テーシス〔正〕、アンチテーシス〔反〕、シンテーシス〔合〕となる。へーゲル用語を知らない人には、常套句を使おう。肯定、否定、否定の否定だ」。

したがって、歴史上の〈精神〉の実現は、既存のすべての政治制度とそこで支配的な意識の形態が果てしなく批判され―それぞれは、内部で緊張が高まることで次々に崩され―るが、しまいに合理性と自由が支配するようになる。「そこにへーゲル哲学の本当の重要性と革命的な性質がある」と、エンゲルスは表現した。

「歴史上のさまざまな制度は、人間社会が低い段階から高いものへと発展する無限の行程における移行段階に過ぎない……。それ〔弁証法〕に照らし合わせれば、最終的、絶対的、神聖なものは何もない」

この解釈はとびきり強力なイデオロギー上の溶剤の役目をはたした。へーゲルの急進的な読者層にとって、もはや未来永劫不変の真理は存在しなくなったからだ。どの文明も独自の現実、哲学、および宗教をもち、いずれも否定され包含されやすいものとなった。そのうえ、これはそれ以前のどんな哲学にも言えるだけでなく、へーゲル自身の考えにも当てはまるのだった。

公費で雇われていたこのべルリンの教授は、改革時代のプロイセン王国―シュタインやハルデンべルク、フンボルトの時代―が歴史上の理性の頂点かもしれないと考える、重大な間違いを犯していたのだ。だが、実際には、それもまた移行段階でしかなく、やがては否定されることになった。

シェリングの講義をずっと聴講しつづけた懐疑的な学生たちにとって、へーゲルの哲学的手法はプロイセンの現状を正当化する手段ではなく、ホーエンツォレルンの王国を進歩的に批判するための道具を与えるものだった。これら〈左派〉もしくは〈青年へーゲル派〉にとって、へーゲル哲学は行動への拍車となり、彼の著作は自由な改革への要求となった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P73-74

※一部改行しました

有名なヘーゲルの弁証法が革命運動へと結びついたのはこのような理由があったからでした。

ヘーゲル右派は歴史が発展した結果、素晴らしい国家が出来上がったと肯定しますが、ヘーゲル左派にしてみればそれは最高のものでも何でもなく、ただの過程にすぎないとしか思えません。だからこそこれを批判し、さらに新しいものが作られなければならないと主張します。

こうしたヘーゲル理解が後のマルクス・エンゲルスに絶大な影響を与えることになったのでした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント