目次

香取忠彦、穂積和夫『新装版・奈良の大仏 世界最大の鋳造仏』あらすじと感想~大仏はどのようにして作られたのかをイラストで学べるおすすめ参考書

今回ご紹介するのは2010年に草思社より発行された香取忠彦著、穂積和夫イラストの『新装版・奈良の大仏 世界最大の鋳造仏』です。

早速この本について見ていきましょう。

奈良の大仏の建造は、日本が統一されてから初めて行われた国家的な規模の大事業であった。史上空前の大鋳造仏建設の波瀾に富んだ全過程を描いた力作。

ソフトカバー新装版になって再登場。

Amazon商品紹介ページより

Amazon商品紹介ページより

Amazon商品紹介ページより

Amazon商品紹介ページより

Amazon商品紹介ページより

本書はあの東大寺の大仏がいかにして作られたかをイラストで学べるおすすめの参考書です。

東大寺の大仏については以前当ブログでも武者小路穣著『天平芸術の工房』や五味文彦著『大仏再建 中世民衆の熱狂』をご紹介しました。

あわせて読みたい

武者小路穣『天平芸術の工房』あらすじと感想~奈良時代の仏像制作や寺院造営はどのように行われていた...

美しい仏像や荘厳な寺院建築の裏には名も残らぬ多くの制作者たちの存在があります。この本では仏教の伝来後、国家の下どのように仏像制作の専門家達が組織され活動していたのか、また、そうした国家事業としての東大寺建造はどのように行われたのかも知ることができます。

特に、前代未聞の大事業たる東大寺造営がいかなる規模で行われていたのかはとても興味深かったです。

あわせて読みたい

五味文彦『大仏再建 中世民衆の熱狂』あらすじと感想~東大寺再建の立役者重源の意外な事実が知れるおす...

重源という名前は大仏再建の責任者ということでよく耳にはしていましたが、実際このお方がどのような思想を持ち、どのような活動をしていたのかというのは恥ずかしながら私もよく存じ上げておりませんでした。

ですがこの本を読んで驚きました。これほどの行動力、組織力、そして真摯な仏道への姿勢にはただただ頭が下がる思いです。

特に『天平芸術の工房』では当時の人口600~700万の内、材木の運搬だけで166万人もの動員があったというのは衝撃的な事実を見ることになりました。しかもこれはあくまで材木の運搬だけの人数であり、その他にも膨大な作業があったことは言うまでもありません。まさに国民を総動員した大国家事業だったということがわかります。

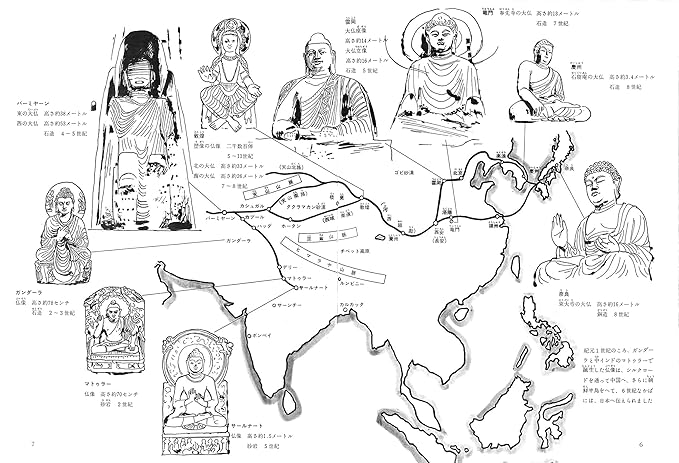

ただ、そんな信じられない規模で行われた大仏造営ですが、これがどのような方法で作られたかというとあまりイメージが湧きませんよね。

私達はすでに出来上がった仏像やその写真を見ています。当たり前ですがそれができる前にはそこに何もなかったわけです。その何もなかった土地にあの巨大な仏像が造られたのです。そう考えるとあの大仏がいかにとてつもないものなのかが何となく感じられますよね。

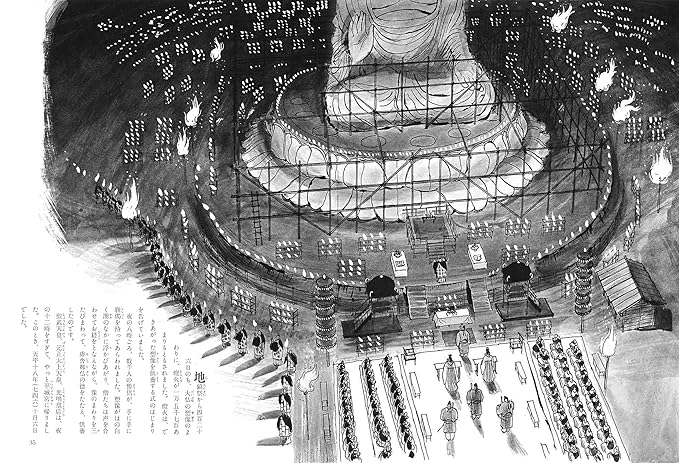

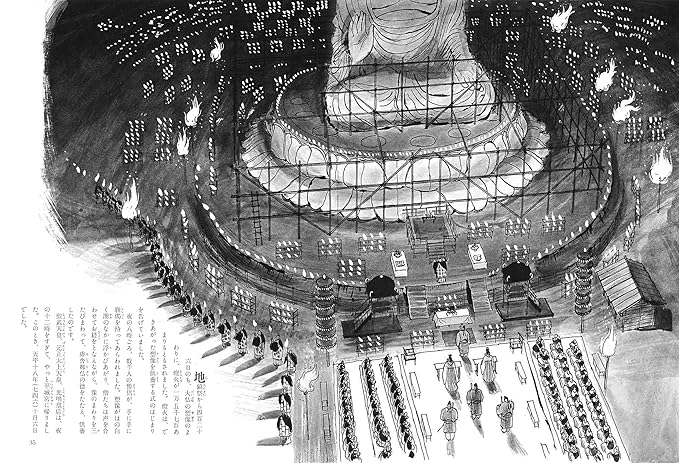

本書ではそんなゼロからの大仏造りを見開きいっぱいのイラストと共に見ていくことができます。あの巨大な仏像はこうして造られていたのかと驚くこと間違いなしです。

そして改めて気づかされたのが大仏造営に関わる人々の多種多様さです。土木の運搬や大工、彫刻師などこれまでも様々な本を読んで多くの職人が作業していたのはたしかにわかってはいたのですが、やはりイラストで実際に大仏の前で作業をしているたくさんの人々を見ると文章だけの時と比べて受ける印象が圧倒的に違います。1300年前に、私達のご先祖様がそれこそ精魂かけて作ったのがあの大仏なのだということがよくわかります。

この本を読めば東大寺の大仏への見方がきっと変わることでしょう。私も次に東大寺大仏殿に行ける日が楽しみでなりません。

ぜひおすすめしたい参考書です。

以上、「香取忠彦、穂積和夫『新装版・奈良の大仏』あらすじと感想~大仏はどのようにして作られたのかをイラストで学べるおすすめ参考書」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

奈良の大仏 新装版 世界最大の鋳造仏 (日本人はどのように建造物をつくってきたか)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

入江泰吉『昭和の奈良大和路 昭和20~30年代』概要と感想~戦後まもなくの奈良の様子を知れるおすすめ写...

本書は昭和を代表する写真家入江泰吉による奈良の写真集です。

この本ではかつて奈良はこんなだったのかという驚きがたくさんあります。亀井勝一郎も愛した大和古寺の雰囲気を知るのにも本書は最高の友となります。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

西岡常一、小原二郎『法隆寺を支えた木[改版]』あらすじと感想~木の奥深さに驚くこと間違いなしの名...

私達は法隆寺や薬師寺などの美しい伽藍に心奪われますが、材木そのものについて考えることはなかなかありません。ですが、この材木にこそ古代人の心が宿っているとしたらどうでしょう。伽藍を成立させている木の秘密を知れば、お寺に対する見え方がまた変わること間違いなしです。

本書は私達に新しい視点をくれる実に刺激的な一冊です。

関連記事

あわせて読みたい

森浩一、穂積和夫『新装版 巨大古墳』あらすじと感想~大仙古墳はどのように作られたのかをイラストで学...

私達も教科書などで必ず習う大仙古墳でありますが、その名前や写真に関しては知ってはいてもいざそれがどのように作られたかというと意外とピンと来ないですよね。私もそうでした。ですがこの本を読めばどれだけ高度な技術が用いられていたのかがよくわかります。そして単にこの巨大古墳の造り方だけでなく、その存在意義についても考えさせられることになります。

あわせて読みたい

瀧浪貞子『聖武天皇』概要と感想~奈良の大仏造立や政治の流れを知れるおすすめ伝記!聖武は誤解されて...

著者が述べますように、奈良時代を知るには聖武天皇は欠かせぬ存在です。彼の存在無くして奈良時代は語れません。

仏教の歴史を学ぶために手に取った本書でしたが、これは刺激的な一冊でした。

あわせて読みたい

尾田栄章『行基と長屋王の時代』概要と感想~行基と長屋王には強力なパイプが!?土木建築と僧侶の関係に...

行基といえば奈良時代に民衆のために池や橋など公共施設を作り人々から慕われた僧侶としてその名が出てきます。

私も行基といえばそのようなイメージがありますが、本書ではこの行基という人物についての衝撃の事実を知ることになります。

あわせて読みたい

亀井勝一郎『大和古寺風物詩』あらすじと感想~奈良巡りの必読書!仏像の見方が変わる名著!

この本の言葉の美しさ、亀井の熱い思いに私は撃ち抜かれてしまいました。もはや私の奈良巡礼のバイブルです。

「奈良へ行きたい、奈良に興味のある方」にぜひおすすめしたい名著です。

あわせて読みたい

牧野隆夫『仏像再興 仏像修復をめぐる日々』あらすじと感想~廃仏毀釈の実態は何だったのか。仏像修復の...

本書は私にとって忘れられぬ作品となりました。

仏像に興味のある方だけでなく、仏教、日本史好きの方にもぜひぜひおすすめしたい名著です。

あわせて読みたい

碧海寿広『仏像と日本人 宗教と美の近現代』あらすじと感想~仏像は日本人にどう見られてきたのか。その...

「日本人にとって仏像はどのような存在なのか」というのは、なかなか思いつかない疑問ですよね。仏像の存在が当たり前すぎて素通りしがちなこの問いですが、いざ自分にとってどうなのかと問われるとなかなか奥深い問いだと思います。本書はその問いを考える上で貴重な手掛かりを与えてくれる実に素晴らしい参考書です。

あわせて読みたい

山本清一『めざすは飛鳥の千年瓦』あらすじと感想~日本の古寺伝統技術を守る職人の生き様とその驚異の...

本書の著者山本清一氏は東大寺大仏殿や唐招提寺、薬師寺、法隆寺などの修復にあたった瓦職人です。

本書はその山本氏の波乱万丈の職人人生や古寺の命を繋いできた伝統技術の秘密について知ることのできるおすすめ作品です。

あわせて読みたい

金子啓明『運慶のまなざし 宗教彫刻のかたちと霊性』あらすじと感想~衝撃の名著!運慶にあのベルニーニ...

最高です。この本には参りました。まさに脳内スパーク。この本は仏教美術の本の中で最も感銘を受けた作品と言っても過言ではありません。

単に仏教美術だけの話ではなく、時代背景や運慶の人間性にも深く切り込む本書は素晴らしい名著です。