目次

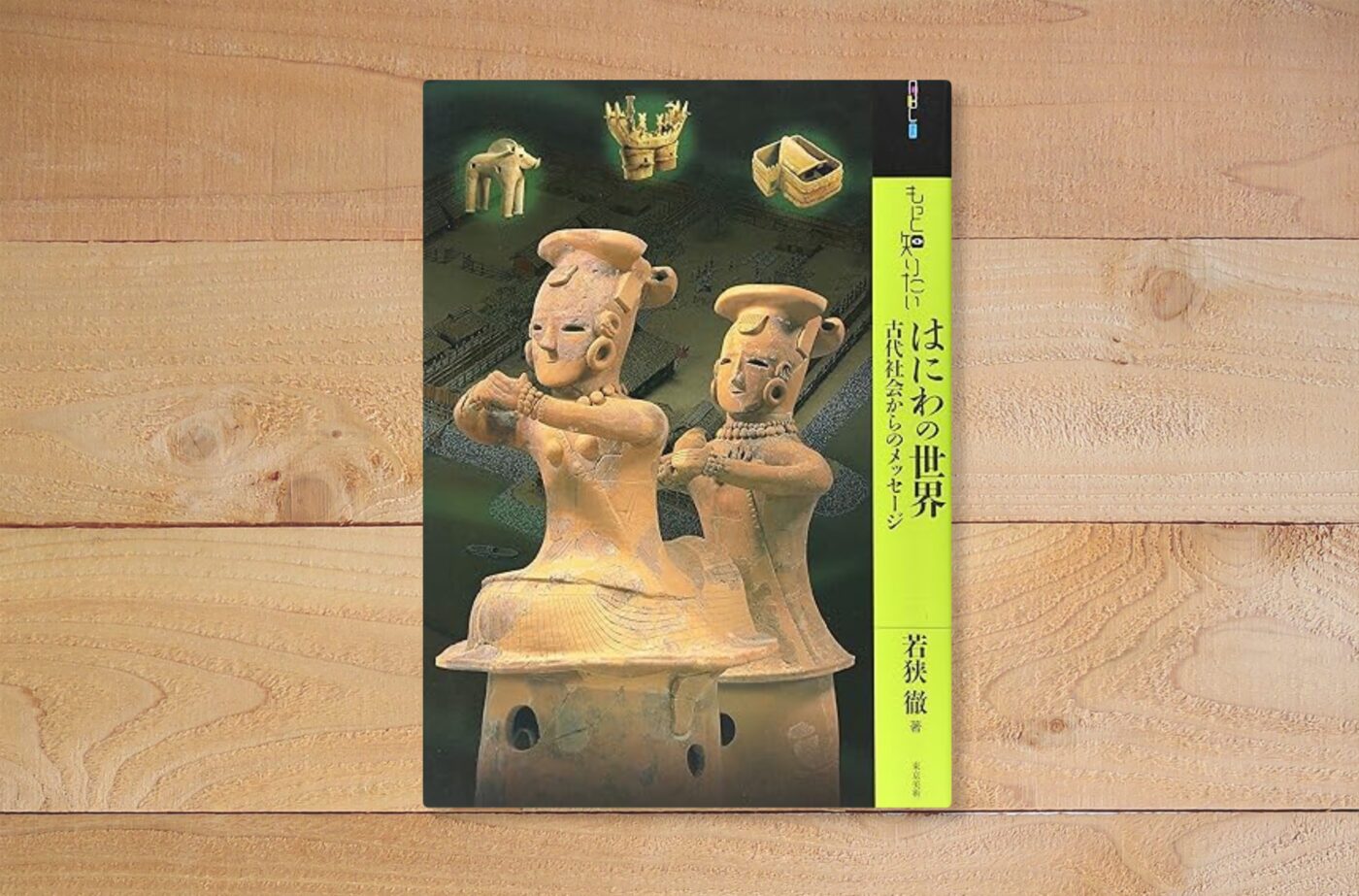

若狭徹『もっと知りたい はにわの世界ー古代社会からのメッセージー』概要と感想~知れば知るほど奥深い埴輪の世界!

今回ご紹介するのは2009年に東京美術より発行された若狭徹著『もっと知りたい はにわの世界ー古代社会からのメッセージー』です。

早速この本について見ていきましょう。

愛すべき癒しの造形「はにわ」の声に耳を傾け、古墳時代にタイムスリップしてみませんか古墳の始まりとともに生まれ、その終焉ととともに姿を消した「はにわ」約300年の歴史を、著者の見解にもとづいてビジュアルにたどります。再現イラストや復元写真も交えて古墳時代の人々の暮らしを生き生きと浮かび上がらせた、画期的入門書です。人や動物のほか家や武具など多彩な埴輪の魅力を味わいながら、その形やしぐさの意味を知ることができます。

Amazon商品紹介ページより

(埼玉県熊谷市野原出土)東京国立博物館蔵 Wikipediaより

(埼玉県熊谷市野原出土)東京国立博物館蔵 Wikipediaより

はにわ・・・。

はにわといえば誰しもが何となく上の画像のようなユーモラスでちょっと不気味な存在をイメージするのではないかと思います。

ですが、このはにわとはそもそも何者なのでしょう。なぜこのような不思議な姿をしているのか、なぜこれが古墳に置かれたのでしょう。そう考えてみると意外とわからないことがたくさんありますよね。

本書では身近ながらも不思議な存在「はにわ」を楽しく学べるおすすめ入門書となっています。

著者は冒頭でこの本について次のように述べています。

心躍る、はにわ世界へのいざない

博物館に展示された古代遺物の中で、ひときわ高い人気を誇るのが埴輪である。私が携わる博物館の感想ノートには、子どもたちの手によって「踊る埴輪」や「馬の埴輪」の絵があちこちに描かれ、「はにわサイコー!」の丸文字が添えられている。そんな「サイコー」な埴輪たちを、近年の考古学の成果をふまえつつ「再考」しようというのが本書のねらいである。

ところで埴輪には、古代の器物をかたどったものが多く認められる。王が所持していた武器や甲などの威信財はもとより、居館に実在したであろうさまざまな家や、大海を渡った船までもが造形されている。それらは、考古学だけでなく、工芸史・建築史・船舶史などの分野にとっても欠かせない重要な資料となる。

しかしながら、埴輪が愛される最大の理由は、私たち人間の姿をリアルに写した人物埴輪の存在にほかなるまい。その表情やしぐさをみるだけで、遠い古代の人々の息吹を、理屈ぬきで体感したような気持ちで満たされるからである。

もっとも、埴輪がつくられた古墳時代より古い縄文・弥生時代にも、土偶や木偶という人形が存在した。とくに縄文時代には数多くの土偶がつくられたが、その表現はすこぶる抽象化されており、呪的な意味合いが強い。すばらしい歴史資料にはちがいないが、今の私たちからみると、親しみの対象としてはやや遠い存在に思える。

その一方で、埴輪には、ダイナミックで具象的な造形美がみなぎっており、かつ群像としての場面表現、服飾や社会組織、人と動物との関わりなど、人間集団のありようを生き生きと感じさせてくれる。私たちが自らのルーツを探訪しようとする心情を、自然とよび覚ます歴史的な存在として働くのである。

人物埴輪の研究は、まず風俗的な観点から始められた。やがて発掘調査による出土資料が増えると、埴輪群像の意味は何かという根源的な問いかけが始まった。それは豊かな発想で、多様に、しかし無批判に発信され続けた。

そして今は、意味論が乱立した反省をふまえて積極的な解釈をさし控え、埴輪の型式を徹底的に分類する「科学的」な研究が指向されている。現在、研究者たちの議論は、「埴輪は埴輪の中だけ」で禁欲的に行われるか、あるいは『日本書紀』など古典の記事との比較検討によって深められている。この双方とも、重要で、最も基本的な研究姿勢であることは疑いない。

けれども、埴輪とて「生々しい人間社会」の産物にほかならず、千数百年前そこに込められた強いメッセージは、今でも雄弁に語りたがっているように思えてならない。そこで本書では、従来の視点に加え、古墳や埴輪を生み出した古墳時代豪族の地域経営や社会戦略、みせびらかしの心性など、少し違ったスパイスをふりかけつつ、埴輪世界を「サイコー」していく所存である。

東京美術、若狭徹『もっと知りたい はにわの世界ー古代社会からのメッセージー』P2,3

本書『もっと知りたいシリーズ』はこれまでも当ブログでもたくさんの本を紹介してきました。やはり何と言ってもこのシリーズは図版が豊富!しかも解説も入門者向けに非常にわかりやすいものになっており、ガイドブックとして実に優秀です。日本仏教や日本の美術に関する充実していて、これらもぜひおすすめしたいです。

あわせて読みたい

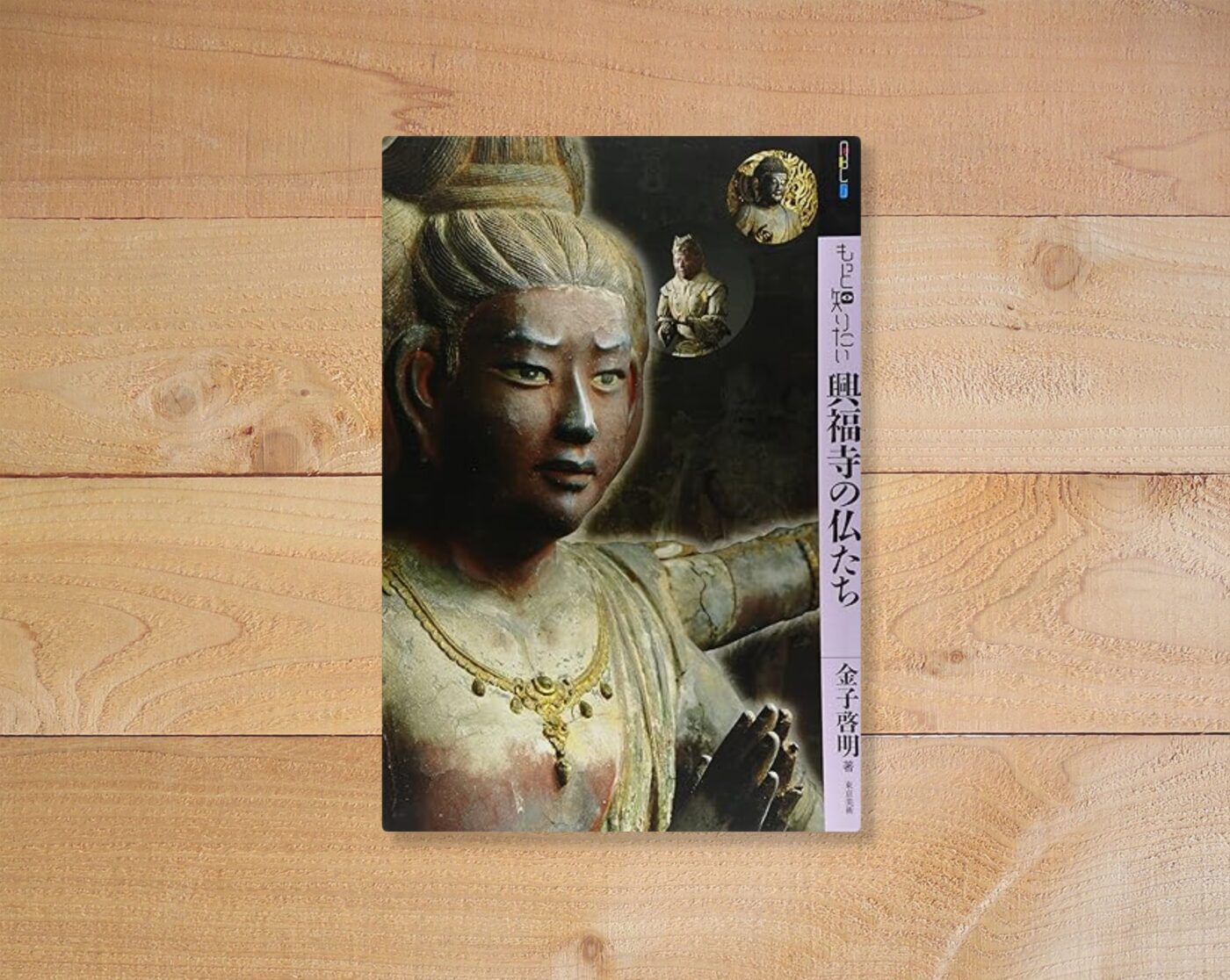

金子啓明『もっと知りたい興福寺の仏たち』概要と感想~お寺巡りにおすすめのガイドブックシリーズ!

東京美術さんのこのシリーズは内容が濃いながらコンパクトに絵画を学んでいけるのでとてもおすすめです。

本書でも興福寺の歴史やその仏像の由来や特徴、魅力がわかりやすく解説されます。写真も実に素晴らしいです。

あわせて読みたい

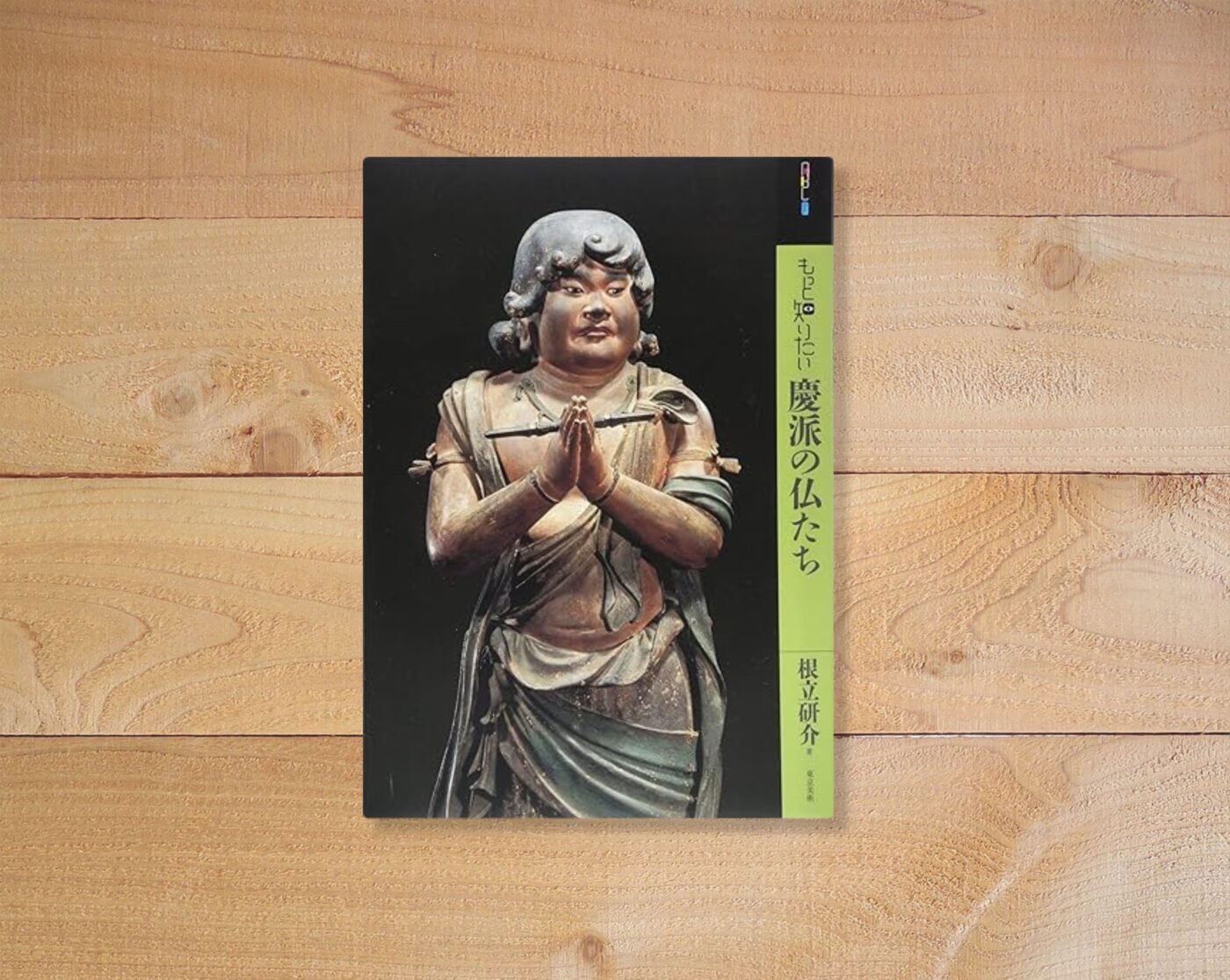

根立研介『もっと知りたい 慶派の仏たち』概要と感想~運慶快慶の仏像のおすすめガイドブック!

運慶仏像の写真集で何かいいものはないかと私は様々な本や写真集を手にしたのですが、結果的にこの本が私にとってはベストです。快慶に関しては後の記事でも紹介する『快慶作品集』という素晴らしい写真集があったのですが、運慶に関してはこの本が私のお気に入りです。

そしてそもそもなのですが、私がこの『もっと知りたいシリーズ』を知ったのはフェルメールがきっかけでした。

あわせて読みたい

『もっと知りたいフェルメール 生涯と作品』あらすじと感想~17世紀オランダ絵画の時代背景も学べるおす...

この本ではフェルメールが活躍した17世紀オランダの時代背景も詳しく知ることができます。

この時代のオランダ社会は、当時芸術界の中心だったローマとはまったく異なる様相を呈していました。

その社会事情の違いがオランダ絵画に独特な発展をもたらすことになります。その流れがとても面白く、一気にこの本を読み込んでしまいました。

この本で紹介されていた『デルフトの眺望』があまりに素晴らしく、私は一瞬でフェルメール絵画の虜になってしまいました。そしてその絵の解説がまた素晴らしいのなんの!その絵に込められた奥深い意味や、フェルメールの生きた当時のオランダの時代背景までわかりやすく説かれていたのでありました。

あわせて読みたい

(18)フェルメール『デルフトの眺望』の魅力と特徴を解説!オリジナルをオランダのマウリッツハイス美...

私がオランダにやって来たのも、デルフトの町を見てみたいという思いもありましたがやはり1番は私の大好きな『デルフトの眺望』や、フェルメールで最も有名なあの『真珠の耳飾りの少女』を観てみたいというのがその最大の目的でした。この記事ではその『デルフトの眺望』についてお話ししていきます。

そしてこのフェルメールにはまったあまり、私は実際にそのオリジナルを見にいくことにもなりました。詳しくは上の記事でお話ししていますが、それほどはまることになったのもこの『もっと知りたいシリーズ』のおかげです。

今作『もっと知りたい はにわの世界』も信頼のクオリティーです。

天冠埴輪 (福島県いわき市平神谷作腰巻出土) 福島県立磐城高等学校蔵 Wikipediaより

天冠埴輪 (福島県いわき市平神谷作腰巻出土) 福島県立磐城高等学校蔵 Wikipediaより

馬形埴輪(東京国立博物館)Wikipediaより

馬形埴輪(東京国立博物館)Wikipediaより

はにわの不思議な世界の入門書として非常におすすめです。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「若狭徹『もっと知りたい はにわの世界』概要と感想~知れば知るほど奥深い埴輪の世界のおすすめ入門書!」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

もっと知りたいはにわの世界 古代社会からのメッセージ (アート・ビギナーズ・コレクションプラス)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

若狭徹『埴輪は語る』あらすじと感想~埴輪とはそもそも何なのか。その歴史と宗教的な意味を知れる刺激...

本書の著者若狭徹氏は前回の記事で紹介した『もっと知りたい はにわの世界』の著者でもあります。『もっと知りたい』シリーズは写真やイラストが豊富なため入門書として最適な一冊でしたが、本書『埴輪は語る』はそこからさらに詳しく埴輪について知りたい方に非常におすすめな参考書です。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

右島和夫監修『馬の考古学』概要と感想~古代日本の馬事情をもっと学ぶのにおすすめの参考書!

本書の帯に書かれた「馬考古学の研究成果を凝縮した決定版」の言葉通り、ものすごくマニアックな一冊となっています。

写真や図版も豊富でこれでもかと言わんばかりの研究成果を私達は目にすることができます。特に古代の馬の足跡の痕跡やその発掘風景の写真はものすごく貴重です。これらの写真や論文を読んでいると、考古学者の熱い思いや地道な研究に思いを馳せずにはおれません。

関連記事

あわせて読みたい

松木武彦『美の考古学 古代人は何に魅せられてきたか』あらすじと感想~人を動かす力とは何か。考古学か...

古代人は美の力を使って社会の結びつきを作り、より大きく緊密な共同体を作ることに成功しました。実用的には一見「無用」に思える美こそ、深いところで人を繋げる究極の媒介となっていたのです。

いや~これはすごい本でした!松木武彦氏の著書はどれも刺激的ですが、本書も大変なことになっています。

あわせて読みたい

高田貫太『アクセサリーの考古学』あらすじと感想~古代朝鮮の驚異の技術力に衝撃!5世紀のイヤリングの...

私自身普段アクセサリーを付けるタイプではないので装飾品にはほとんど興味がなかったのですが、この本を読んでアクセサリーについての考え方ががらっと変わりました。

そして何より、私はすっかり古代朝鮮のイヤリングの美しさに魅了されてしまいました。

あわせて読みたい

松木武彦『未盗掘古墳と天皇陵古墳』あらすじと感想~古墳発掘の現場に生きる考古学者の仕事を知れる刺...

本書の著者松木武彦氏は私が古墳にはまるきっかけとなった『考古学から学ぶ古墳入門』の著者でもあります。

『未盗掘古墳と天皇陵古墳』というタイトルだけを見るとかなり難しそうな本のように思えますが、これがとにかく面白い!古墳発掘の現場に生きる著者だからこそ知れる現場の雰囲気や古墳にまつわる様々なエピソードを聞くことができます。

あわせて読みたい

松木武彦『考古学から学ぶ古墳入門』概要と感想~古墳とは何かをわかりやすく学べるおすすめ入門書

この本では古墳の歴史やその作り方、発掘のプロセスがわかりやすく解説されます。そしてさらには「古墳の見つけ方」という刺激的な章まであります。古墳に全く関心のなかった方でも自然に興味を持ってしまうような章立ては見事です。とても刺激的で一気に読み込んでしまいました。

あわせて読みたい

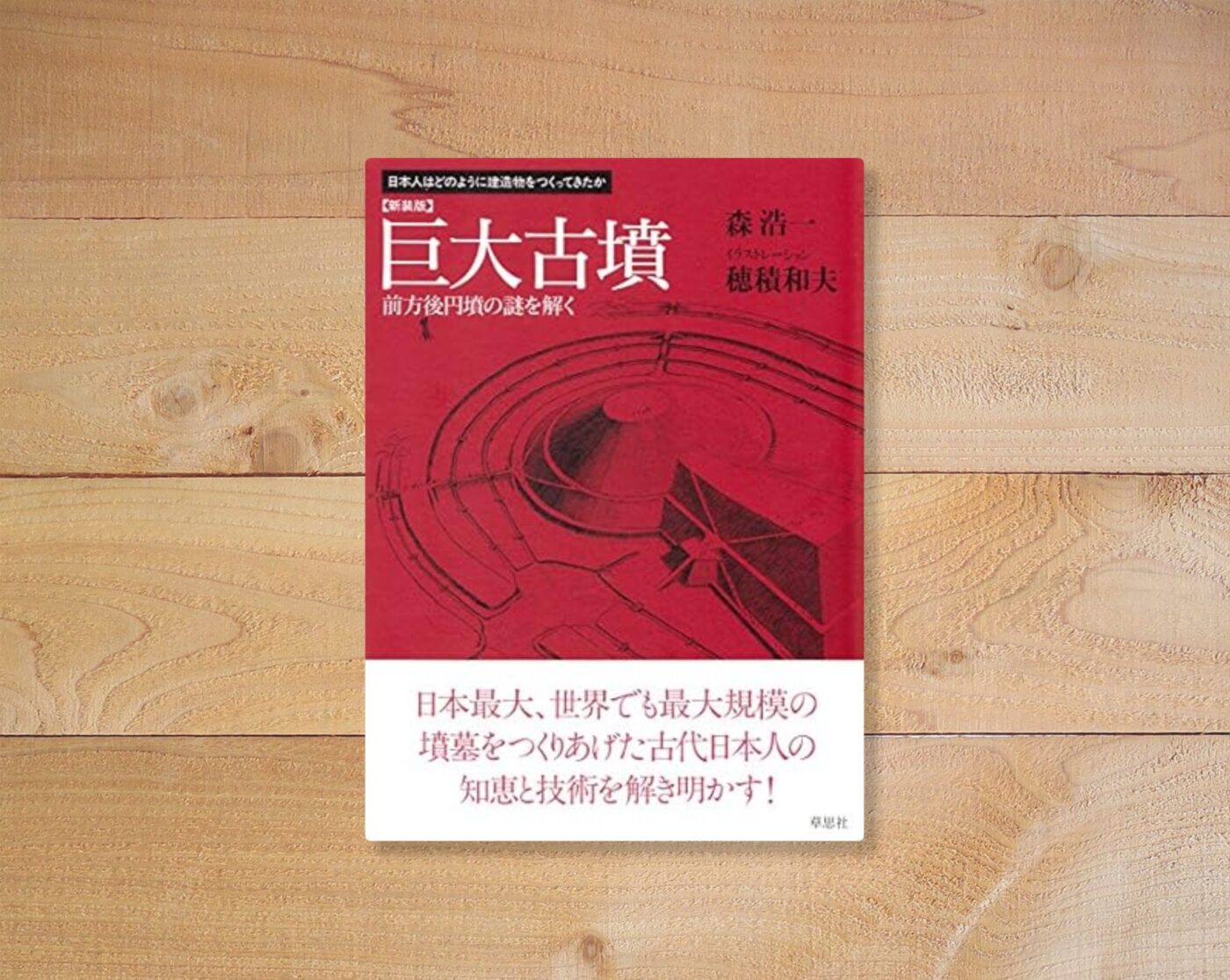

森浩一、穂積和夫『新装版 巨大古墳』あらすじと感想~大仙古墳はどのように作られたのかをイラストで学...

私達も教科書などで必ず習う大仙古墳でありますが、その名前や写真に関しては知ってはいてもいざそれがどのように作られたかというと意外とピンと来ないですよね。私もそうでした。ですがこの本を読めばどれだけ高度な技術が用いられていたのかがよくわかります。そして単にこの巨大古墳の造り方だけでなく、その存在意義についても考えさせられることになります。

あわせて読みたい

網干善教『高松塚への道』あらすじと感想~世紀の大発見の裏側と考古学の面白さを知れる名著!これを読...

それにしても本書には驚きました。

とにかく面白いのです。

しかも網干先生その人についての事実が私にとっては刺激的なことばかりでした。この本を読んだ時間は至福と言っても過言ではありません。

あわせて読みたい

来村多加史『高松塚とキトラ 古墳壁画の謎』あらすじと感想~有名な四神壁画の驚くべき事実とは!

本書は高松塚古墳とキトラ古墳の歴史やその特徴を概観した上でさらに深いところまで連れて行ってくれる名著です。高松塚古墳とキトラ古墳はそもそも私の中で別個の存在だったのですが、ここまでリンクしている存在だったと驚きでした。

著者の熱い思いも感じられるおすすめ作品です。