『夢を見るとき脳は 睡眠と夢の謎に迫る科学』概要と感想~なぜ人は夢を見るのか、どのような機能があるのかを学ぶのにおすすめ

アントニオ・ザドラ、ロバート・スティックゴールド『夢を見るとき脳は 睡眠と夢の謎に迫る科学』概要と感想~なぜ人は夢を見るのか、どのような機能があるのかを学ぶのにおすすめ

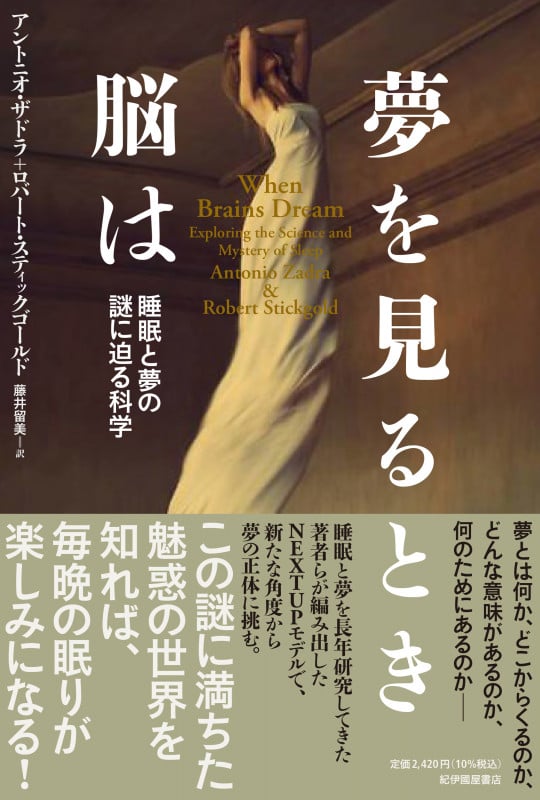

今回ご紹介するのは2021年に紀伊國屋書店より発行されたアントニオ・ザドラ、ロバート・スティックゴールド共著、藤井留美訳の『夢を見るとき脳は 睡眠と夢の謎に迫る科学』です。

早速この本について見ていきましょう。

★2021年9月18日付 毎日新聞書評で、養老孟司氏にご紹介いただきました! 「『新たな知を発見する脳の働き』提示」

Amazon商品紹介ページより

この謎に満ちた魅惑の世界を知れば、今夜、眠りにつくのが楽しみになる!

★2021年11月14日付 読売新聞書評で、中島隆博氏(哲学者・東京大学教授)にご紹介いただきました! 「夢の研究は、意識という大がかりな研究の先鋒となるかもしれない」

有史以来、人々を魅了してきた「夢」という現象はいったい何なのか――? 1953年のレム睡眠発見を機に進展した夢の科学的研究は、21世紀の現在、核心に迫りつつある。

夢研究の歴史をひもとき、典型的な夢、動物の夢、悪夢、明晰夢、創造力との関連性など数々の研究を紹介しながら、著者らが構築したNEXTUPモデルを解説し、その理論をもとに夢の正体に挑む。

本書は近年発展著しい脳生理学の知見を学べるおすすめの参考書です。

私がこの本を手に取ったのは前回の記事で紹介した倉本一宏著『平安貴族の夢分析』がきっかけでした。

この本は平安貴族が見た夢を脳生理学を用いて読み解いていくという刺激的な作品です。そしてこの本のポイントはフロイトやユングなどの近代心理学による夢分析をしないという点にありました。脳生理学という現代の科学の知見を利用して平安貴族たちが見た夢を分析し、彼らがどのように夢と付き合っていたのかを詳しく見ていくことになります。

「古代や中世の人々は夢を神仏のお告げと素朴に信じていた」と私達は想像しがちですが、実はことはそう単純でなかったのです。これには私もびっくりでした。

さて、私は今日本仏教について学んでいます。その私がなぜ夢と脳生理学についての本を読んでいるかと言いますと、まさに中世の高僧たちの生涯にも夢が大きな影響を与えているからであります。高僧の伝記を読むとその多くに人生の転換点として夢が登場するのです。浄土真宗の開祖親鸞聖人もまさにそのひとりです。

というわけで、日本仏教について考える上でも「そもそも夢とは一体なんぞや」を学ぶことは大きな意味を持ってくるのではないでしょうか。フロイト的な解釈理論ではなく、しっかりと根拠のある脳生理学を私が学びたいというのもここに根があります。

そんな私にとって本書『夢を見るとき脳は 睡眠と夢の謎に迫る科学』は非常にありがたい参考書になりました。

本書について著者は冒頭で次のように述べています。少し長くなりますが重要な箇所ですのでじっくり読んでいきます。

夢とはいったい何なのか。夢はどこから来て、どんな意味や目的があるのか。人類は何千年ものあいだ答えを探ってきたが、思うような成果は得られなかった。しかし一九世紀以降、科学は脳や心との関係に着目して、新しい角度から夢の問題に取りくむようになり、二一世紀に入ったいま、研究はいよいよ核心に迫りつつある。

この本を手にとる人は、夢に対する先入観をそれぞれ持っているはずだ。「夢の科学」は矛盾したありえない表現だという声もあるだろう。極小の物質から宇宙の果てまで、観察と測定ができる事物や過程を調べるのが科学だ。ところが夢は主観的なもので、本人以外はけっして見ることができない。断片的でぼやけた回想のほかに、内容を知る手がかりもない。そのいっぽうで、科学で説明されてしまったら、夢にまつわる謎や不思議が色あせ、損なわれると思う人もいる。夢とは、睡眠中に脳内のニューロンが無意味に発火したものであり、すでに科学的に証明されていると主張する向きもあるだろう。だが、どれも見当ちがいがはなはだしく、事実にはほど遠い。

私たちは一九九〇年代初頭から夢の研究に取りくみ、睡眠と夢に関する科学論文を合わせて二〇〇本以上発表してきた。だが夢の謎と驚異は大きくなるばかりだ。人はなぜ、どのように夢を見るのか突きとめたいー夢という普遍的な経験に魅せられている私たちは、そんな気持ちからこの本を書くことにした。睡眠中の脳や夢の性質について、近年得られた数多くの発見や洞察からすると、夢が心理的に(神経学的にも)重要で、意味のある経験であることは明らかだ。

夢とは何なのか、夢を見るとはどういうことか。この本では、夢について子どもが少しずつ理解していく過程を最初に紹介しよう。続いて夢の研究に目を向ける。本格的な研究が始まる前に、その原型となる先駆的な手法や発想が登場するようになったのは、一九世紀以降だ。ジークムント・フロイトやカール・ユングの仕事については、従来と少し異なる視点で見ていく。やがてレム睡眠(最も鮮明な夢が出現する)が発見され、睡眠の役割が少しずつわかってくるにつれて、夢の働きについてもさまざまな説が提唱され、議論されるようになった。いつ、どんな人が、どんな夢を見るのか、ヒト以外の動物は夢を見るのかという疑問にも、いまわかっている範囲で答えていこう。典型的な夢、何変も見る夢、性的な夢、悪夢にも触れる。さらに夢が創造活動を後押しする仕組み、夢で個人的な洞察を得る方法を掘りさげ、明晰夢や予知夢の世界にも足を踏みいれる。

そしてこの本では、なぜ夢を見るのかという疑問に答える新たなモデルを提唱する。それがNEXTUP(可能性理解のためのネットワーク探索 Network Exploration To Understand Possibilities)モデルだ。神経科学的な根拠にもとづく認識と、睡眠と夢の最新の研究成果を踏まえたこのモデルをもとに、人間の脳が夢を必要とする理由を明かし、夢とは何か、夢はどこから来るのか、夢にはどんな意味があり、どんな目的があるのかという四つの大きな疑問に新しい答えを示していく。

本書では夢に関する具体的な事実についても、折に触れて根拠を示していく。夢はレム睡眠以外でも見ることがあるし、映像は白黒とはかぎらない。抑圧された欲求が夢の動機になることはめったにない。夢は覚醒時にはできない方法で未来を予測することができる。そして夢は認知の基盤に支えられている。夢が真に迫り、意味があるように感じられるのにもいくつか理由がある。目の見えない人はどんな夢を見るのか、脳は夢の材料となる映像や概念をどこから取りだすのか。悪夢や夢が関連する生涯については、新たな考えを述べたいと思う。これによって自身の夢だけでなく、ほかの人の夢にも理解が深まることだろう。夢の知識はかなり充実してきたが、それでも夢の世界は多くの謎に満ちており、驚くことばかりだ。

執筆した私たちと同様、楽しくこの本を読んでもらえれば幸いだ。

紀伊國屋書店、アントニオ・ザドラ、ロバート・スティックゴールド共著、藤井留美訳『夢を見るとき脳は 睡眠と夢の謎に迫る科学』P11-13

この引用にありますように、本書ではフロイト、ユングなど夢にまつわる歴史の展開や、現在における夢の脳科学的な理論をわかりやすく学ぶことができます。

著者の語りもわかりやすく、読みやすいです。今現在脳科学の現場で夢というものがどういうものとして捉えられているかを学ぶのに格好の参考書です。

私もこの本で学んだ夢の仕組みを基にこれから親鸞聖人やその他多数の高僧たちの夢を読み込んでいきたいなと思います。これはいい勉強になりました。ぜひぜひおすすめしたい参考書です。

以上、「『夢を見るとき脳は 睡眠と夢の謎に迫る科学』概要と感想~なぜ人は夢を見るのか、どのような機能があるのかを学ぶのにおすすめ」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

前の記事はこちら

関連記事