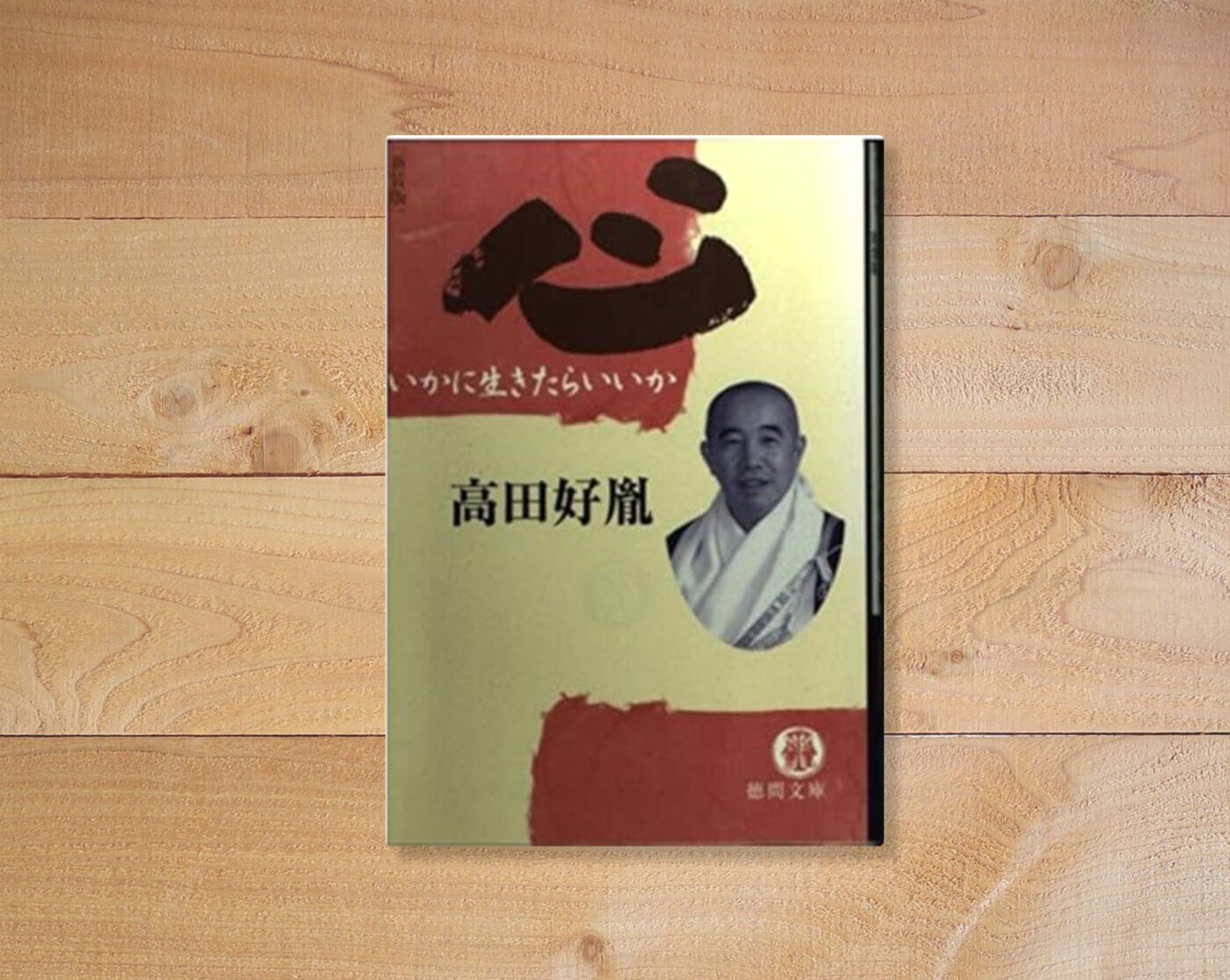

高田好胤『心 いかに生きたらいいか』あらすじと感想~薬師寺の名僧が語る仏教の心。仏教入門にもおすすめの名著!

高田好胤『心 いかに生きたらいいか』あらすじと感想~薬師寺の名僧が語る仏教の心。仏教入門にもおすすめの名著!

今回ご紹介するのは1962年に徳間書店より発行された高田好胤著『心 いかに生きたらいいか』です。今回私が読んだのは2002年に徳間文庫より発行された新装版です。

早速この本について見ていきましょう。

「物」で栄えて『心』で滅ぶ…。赤いばかりがソ連じゃない、白い花も咲いていた…等々、平易なフレーズの中の鋭い予見、仏陀の教えを攻妙な暗喩で説いて150万読者の圧倒的支持を得たベストセラーの待望の文庫化。また、『般若心経』265文字を、凝縮された仏教の真髄と観る著者は、その「空」の心を「広く広く、もっと広く」と説き、新しい世紀に向けての日本人のあるべき姿を暖かく語りかける。

紀伊國屋書店商品紹介ページより

本書は薬師寺再建の立役者高田好胤師による作品です。私が本書を手に取ったのは当ブログでも以前紹介した太田信隆著『まほろばの僧 高田好胤』がきっかけでした。その本では高田好胤師について次のように紹介されています。

高田好胤は、小学校五年生のときに薬師寺に入り橋本凝胤管長を師父として訓育された。凝胤は南都仏教の伝統を受け継ぐ菜食不犯、峻厳な傑僧であった。

青年僧の時代は、境内で修学旅行生の案内に明け暮れた。ガヤガヤいいながら寺にやってきた生徒たちの中には、好胤の話を聞いているうちに心を打たれて、帰りには合掌するようになったというものもいた。「寺は金閣、庭は竜安、坊主は薬師寺べリーグッド」と書いた手紙が舞い込んだ。好胤の〝青空説法〟を聞いた修学旅行生は、二百七十万人にのぼる。

薬師寺は中世の戦乱で兵火にあい、創建当初の建物は東塔しか残っていなかった。住職を引き継ぎ管長職に就いた好胤は、老朽化していた仮建築の金堂の復興を発願した。その費用十億円を寄進しようという企業の申し出もあったが、百万巻の写経を勧進し、一巻千円の納経料を集めて、白鳳様式の壮麗な金堂を再現した。募財のために全国を駆けめぐって、説法をした。東へ西へはげしく、行き来していたので、「好胤、矢の如し」といわれた。

金堂の完成の後、礎石しか残っていなかった西塔も復興し、創建当初のように東西に塔が並んだ。

薬師寺の伽藍の復興工事に、法隆寺の大修理で経験を重ねた、宮大工棟梁・西岡常一を迎えたことは大きかった。

西岡は西塔を仕上げてから、好胤に、スズメが「ちゅうもん(中門)、ちゅうもん」と鳴いています、カラスが「かいろう(回廊)、かいろう」と鳴いています、と鳥の鳴き声に仮託して、その復興を請願した。西岡の真情に動かされて、好胤は中門や回廊も復元した。薬師寺の写経は現在、七百万巻に達している。

昭和三十年代の後半から、日本の経済は急成長して物資が豊かになった反面、心の温もりとか、人情とかいったものが、希薄になった。「いつくしみ」や「恩」というような言葉は、もはや、日常の中でも、出てこないようになった。

好胤は、「物で栄えて、心で亡びる」と言い続けた。「忙しいという字は、立心偏、つまり、心が亡ぶ、ということです」といった。

薬師寺は、深遠で難解な唯識教学を根本とする法相宗であるが、好胤は、その教義を、生活感覚でわかりやすく説いた。「仏教は、まるいこころの教えです」と表現した。ユーモアをまじえて、人びとの心に安らぎを届けた。

好胤は、師匠の凝胤が亡くなったとき、詰めかけた新聞記者に「故人は、ひと言でいうと、どんな人でしたか」と聞かれて、「恐い人でした」と答え、「けれども、やさしい人でした」と付け加えた。

私は、山田法胤(現在、副住職)の紹介で好胤と会い、知遇を得た。好胤が管長になったころであった。学校の後輩ということで親しくしてもらい、さまざまな教示を受けた。

私に、もし、好胤という人は、どんな人であったか、と問われたら、さあ、どのように答えようか。やはり、「情の人でした」ということになろう。そして、「仏教の『慈』と『悲』の心をこもった、情の人でした」と付け加えたい。

草思社、太田信隆『まほろばの僧 高田好胤』P2-4

薬師寺の伽藍が写経のお布施によって建てられたというのは有名な話ですよね。私もその話を聞いた時、なんと立派なことかと感動したものでした。

そして私自身、かつて薬師寺の僧侶の法話を聞き感動したひとりです。私も中学生の頃にこの薬師寺を訪れ、上の引用に書かれていたようにその説法に感銘を受けて帰ったのでありました。「薬師寺には素晴らしい僧侶の方々がいる」、そのことだけでも私にとって大きな救いとなったのでした。私自身、お寺の長男として生まれ、後継ぎとなる上で色々な葛藤もありました。ですが、この薬師寺の僧侶の姿というのは中学生ながら憧れといいますか、僧侶という生き方に尊敬の念を抱くきっかけとなったのを覚えています。

そしてこの『まほろばの傑僧 高田好胤』の中で、師のベストセラーとして紹介されていたのが本書『心 いかに生きたらいいか』でした。

上の引用に説かれていましたように、高田好胤師は難しい専門用語や哲学を話しません。身近な話題と絡めながら仏教をわかりやすくお話しして下さります。

師のこうしたわかりやすいお話について『まほろばの傑僧 高田好胤』でも次のように説かれていました。

好胤は講演で、聴衆に呼びかけたことは、決して高遠な精神でもなければ、目新しいことでもなかった。「物を大切にせよ、誠実に生きよ、恩を忘れてはいけない」、昔の修身の教科書にあったようなことであった。好胤はそういう、当たり前のことをまじめに語ったのである。高度成長で日本人が見失い、忘れてしまったことがあった。たとえば、食前食後に手を合わせること。それに気づかせ、思い出させ、人間として生きるために大切であることを認識させた。

草思社、太田信隆『まほろばの僧 高田好胤』P189

著書の『心』や『道』などに、取り立てて珍しいこと、変わった話が書いてあるわけではない。ほとんどが、好胤の身辺のことである。いつか、どこかで話した事柄である。それがべストセラーになったのは、やはり人の心を捉える要素を備えていたからであろう。いずれも平易な文章で、仏教用語には必ず振りがながついていた。

好胤の著書を読んで、「この程度のものしか書けないのか」と陰口をたたくものもいた。南都の法相宗の管長であるならば、もっと高邁なものを書くべきだ、といいたかったのだろうが、好胤は、書けなかったのではなく、書かなかったのである。

草思社、太田信隆『まほろばの僧 高田好胤』P243

高田好胤師は法相宗の難解な仏教哲学の試験を突破するほど、学問にも秀でた方です。ですが、師はあえてそうした難解な仏教哲学を語るのではなく、わかりやすく親しみやすい法話を続けた方でした。その姿勢について本書『心 いかに生きたらいいか」の冒頭でも次のように述べています。

私はかねがね宗教者は「人生の案内人」であると思っておりますが、それでは宗教者としての私自身はこれまで何に一番情熱をそそいできたかーそう考えると、やはり奈良・薬師寺へ修学旅行にやってきた生徒たちを相手に話をしてきたことのように思います。

私は昭和二十四年、二十六歳のときに薬師寺の副住職になりましたが、それから住職になるまでの十八年間、つまり私の二十代後半から三十代にかけての情熱をそのことにかけ、私の人生というものを求めてまいりました。そういう私に対していろいろ批判がありました。善意による批判から、私にいわせれば非常に無責任な批判まで、多種多様の声が私をとりまいていたことは、私も知っております。後者の無責任と思われる批判は、修学旅行の生徒たちに話すことに熱中している私を垣間見ただけで、「あれは案内坊主だ」「観光坊主だ」というたぐいのものですから論外といたしまして、前者の善意による批判は、

「いつまでも子供相手に話をしているのはどんなもんだろう。案内は案内人にまかせておいて、その時間に住職学や管長学を学ぶべきではないだろうか」

というようなことです。私のことを思ってそういってくれるのだ、ということは私にもわかりますが、そういうとき、私はこういい返してきました。そういう大人がいるかぎり、私がいまやっていることは必要なのだ、と。子供は次代をになう宝であります。その子供たちを、実利一点張りの現代の大人のようにしないためにも私のやっていることは必要なことなのだ、と。それは最早、私の信念となっておりました。いかに善意からの批判にせよ、私の耳に聞こえてくるのは大人の打算、それが現実というものだよ、という忌むべき既成の観念が裏にあるように思われます。私が信念でやっていることを、そういう出来あいの観念で批評してもらいたくなかったのです。

そして、私はいまでも私がやってきた道が間違っていたとは思っていません。そうして十八年間、一年間に十五、六万人の子供たちに話をしてきましたから、これまでに約三百万人ほどの子供たちが薬師寺へ修学旅行に来て、私の話を聞いてくれたことになります。

私自身はそうやって仏心の種を子供たちの心の中にまいていたつもりなのです。修学旅行に来る子供は疲れておりますから、はじめはがやがやしておりますが、話を聞いて帰るときはそれでも小さな掌を合わせてお参りしてくれます。子供の心は純粋です。このことだけでも、私は小さな種がーそれは本当に小さな一粒の種にすぎないけれども、子供たちの心の中に植えつけられたのだと思っております。

徳間書店、高田好胤『心 いかに生きたらいいか』P7-8

いかがでしょうか。この引用を読むだけでも高田管長の信念が伝わってきますよね。わかりやすい言葉で語られるからといって「底が浅い」わけではないのです。高田管長の深い学識と経験の中から、子供たちにも伝わるような魂の法話がそこでなされていたのです。その経験が本書にも息づいています。

上の箇所を読むだけでこの本が並みの本とは異なることが伝わったかと思います。この本が今に至るまでベストセラーとして売れ続けているのもわかります。

本書は仏教の体系的な解説を聞ける教科書的な参考書ではありません。ですが、師の語る言葉の節々にその教えがはっきりと表れています。仏教の教えと共に生きるとはどういうことか。その具体的な姿を高田好胤師は私達にわかりやすく示してくれます。

この本は仏教の入門書としてぜひおすすめしたい作品です。「仏教を学ぶ」というとなかなかハードルが高くなってしまいがちですが、そんな方にはまずこの本をおすすめしたいと思います。そういう方にこそ師は仏心の種をまいてきたのです。ぜひ師の言葉を聴いてみてはいかがでしょうか。

以上、「高田好胤『心 いかに生きたらいいか』あらすじと感想~薬師寺の名僧が語る仏教の心。仏教入門にもおすすめの名著!」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事