金子啓明『運慶のまなざし 宗教彫刻のかたちと霊性』あらすじと感想~衝撃の名著!運慶にあのベルニーニを感じる!

金子啓明『運慶のまなざし 宗教彫刻のかたちと霊性』あらすじと感想~衝撃の名著!運慶にあのベルニーニを感じる!

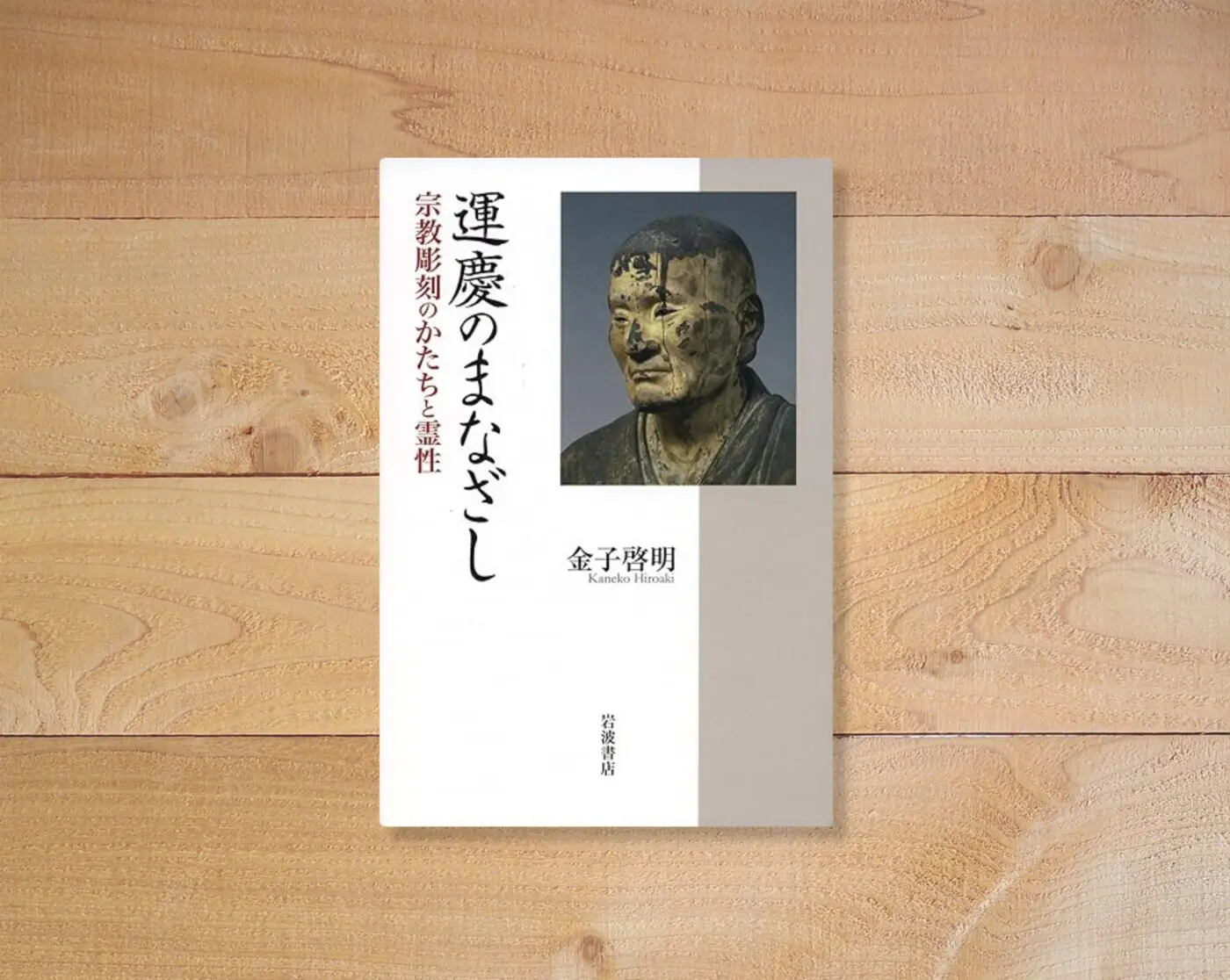

今回ご紹介するのは2017年に岩波書店より発行された金子啓明著『運慶のまなざし 宗教彫刻のかたちと霊性』です。

早速この本について見ていきましょう。

運慶作品のまなざしと、仏教者運慶自身のまなざし。両者の交点を掘り下げ、宗教的霊性と「かたち」の力を明らかにする。――運慶作品を畏敬する日本彫刻史研究者が、「まなざし」から運慶の本質に迫る。それは、彫像の視線と、僧侶でもあった運慶自身の宗教者としての視点という二つのまなざしである。興福寺の無著・世親像や金剛峯寺の八大童子像をはじめとする傑出した諸像を豊富な図版を参照しながら丁寧に掘り下げて論じることで、その宗教的背景と霊性の内実、作品の「かたち」の力、そしてまなざしと深く関わる彫刻空間のあり方を明快に読みといていく。運慶の生涯と作品の本質を、深く知り、理解したい方に最適な一冊!

Amazon商品ページはこちら

最高です。この本には参りました。まさに脳内スパーク。この本は仏教美術の本の中で最も感銘を受けた作品と言っても過言ではありません。

この本は東大寺南大門の金剛力士像で有名な運慶について語られるのですが、まさか運慶がこれほどまでのお人だったとは驚きました。運慶はただの仏師ではありません。彼はひとりの僧侶として真摯な信仰と強い信念を持っていました。

彼が生きた平安末期から鎌倉初期は戦乱や飢饉、災害でまさに地獄のような時代でした。そんな死屍累々の悲惨な世界で彼は僧侶としてどのように生き、いかにしてその念を仏像に込めたのか。そのことが本書では語られます。

単に仏教美術だけの話ではなく、時代背景や運慶の人間性にも深く切り込む本書は素晴らしい名著です。

本書冒頭の次の箇所を読んで頂くだけでそれは伝わると思います。少し長くなりますがじっくり読んでいきます。

運慶(~一二二三)の彫像は力と自信にあふれており、表現力に富んだ強い実在感がある。運慶のまなざしの先にはいつも「かたち」に対する信頼があり、それに対する疑いがない。彼にとって彫像を作るということは、宗教的な理想像を「かたち」として体現することであった。

運慶の時代には、彫刻として制作された仏像は、かたちの中に生命があり、魂の宿る「生身」の存在とみなされた。仏像は聖なるものであるが人間と同じように生きており、その意味では魂が実在する。いわば仏像の心臓は鼓動しているのである。それは仏像に限らない。高僧像のような人間の彫像も生きた「生身」の聖者とみなされた。もちろん彫像は人びとから畏敬の念をもたれ、礼拝の対象となる。彫像は聖性を象徴する信頼すべき存在であった。

そして、彫像が制作され御堂等の聖なる場所に安置されて開眼供養が行われるとともに、永遠の生命が与えられることになる。「生身」の人間は死ぬが、仏像等の彫像には経年や天災や人為による破損がないかぎり死が存在しない。また、災害等で腕や足などが失われたとしても、尊像としての生命は失われることがない。そこに信仰者が存在するかぎり、彫像は生きており礼拝の対象として大切に扱われた。

この「生身」という思想は、運慶の時代には彫刻表現としてのリアリズムと連動する。それは彫刻様式を成立させる一つの要因となった。日本彫刻史の中で、様式としてのリアリズムがもっとも追求され、その成果が著しかったのは鎌倉時代の彫像においてであった。鎌倉彫刻のもつ生々しい表現は、「生身」の思想の様式化であったともいえる。

岩波書店、金子啓明『運慶のまなざし 宗教彫刻のかたちと霊性』P1-2

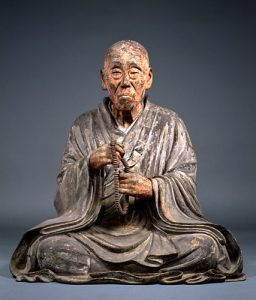

一つの典型例を挙げてみよう。東大寺俊乗堂に安置される重源上人(一一二~一二〇六)の肖像(図序-1)である。上人は治承四年(一一八〇)に平重衡の焼き討ちにより焼失した東大寺伽藍を大勧進として復興した。肖像は重源上人が八十六歳で逝去した建永元年(一二〇六)に近い頃に制作されたと考えられるが、上人生前の作とする説もある。また、作者を運慶とする見解もあるが、明らかではない。

肖像には徹底した写実が追求されている。顔を見ると額や目じりの深い雛、落ちくぼんだ眼寓、こけた頬、筋張った首、それに左右の目の見開き方のわずかな違いや、右目の下の一見気づかないような小さなほくろまでも克明に表現されている。ここでは理想化を否定する過酷なまでに厳密な重源上人の再現がめざされている。像は瘦身の老人で、一見すると生きたミイラではないかと思われるほどである。容赦のないリアリズムの極致といってよい。「生身」の肖像とは本来そうしたものである。

しかし、作者がめざしたのは外見の生々しい再現だけではない。上人の心の本質も的確に表現しようと意識している。重源上人の内面の真とは何かが問われている。その迫真性がなければ「生身」の肖像とはならないからである。数珠をもつ手には動きがあって、重源の「生」が意識されている。ここでは上人の「実在性」が問われている。重源は死後もそのまま肖像として生き続ける。「生身」の肖像は永遠性をもつのである。そして、肖像は僧侶などから生前の上人と同じように丁重に拝された。(中略)

このように肖像は今も「生身」として生き、永遠の生命をもつ。重源上人像には「生身」としての「実在性」があり、その考えが徹底した造形のリアリズムとして様式化されたのである。

岩波書店、金子啓明『運慶のまなざし 宗教彫刻のかたちと霊性』P2-3

運慶は僧侶であり仏師でもあったが、彼自身は神を信じ畏敬の念をいだいていた。とりわけ春日大明神に対する信仰が篤かった。彼は自分の内面への神の照覧を大切にしている。仏に対しても同様である。運慶は写経や修行を通じて、見ることのできない法(身)の響きや言葉のふるえに畏敬の念をもち、僧侶としてそれを心に受けとめることを念願した。運慶は自分が聖なる領域に生きているという自覚をもっていたのである。その領域には永遠性に根差した宗教的な真が常に存在する。運慶の心には神と仏とがともに生きていたのである。

また、仏師としての運慶は、仏の世界の本質に触れながら彫像を作ることを使命とした。(中略)

彼が彫像として追求したのは表面的な形式や、単なるイコノグラフィー(図像)やアレゴリー(寓意)でもない。それらの情報を運慶は尊重してはいるが、彼が求めたのは造形の表現としてのカであり、表現を通じての宗教精神の具現である。運慶は彫像を通じて、礼拝する者へ向けて仏の崇高さや、優しさや、力強さ等々を、充実感と迫真性をもって表現する。運慶に造像を依頼した発願者の期待もそこにあった。(中略)

運慶の僧侶としての「まなざし」は神仏の霊的な「真」と関わることにあり、仏師としての「まなざし」は彫像を制作することで人びとに救いの手を向けることにあった。その両者は運慶の内面で交差する。しかし、彼は仏教理論や教義ではなく、彫像の表現者であることを生業とした。彫像こそが人びとを救済するための装置であると考えていた。それこそが宗教者運慶としての道でもあった。

岩波書店、金子啓明『運慶のまなざし 宗教彫刻のかたちと霊性』P5-8

いかがでしょうか。この箇所を読むだけで私達が漠然と抱く「金剛力士像の作者運慶」のイメージとはかなり異なった姿が見えてくるのではないでしょうか。

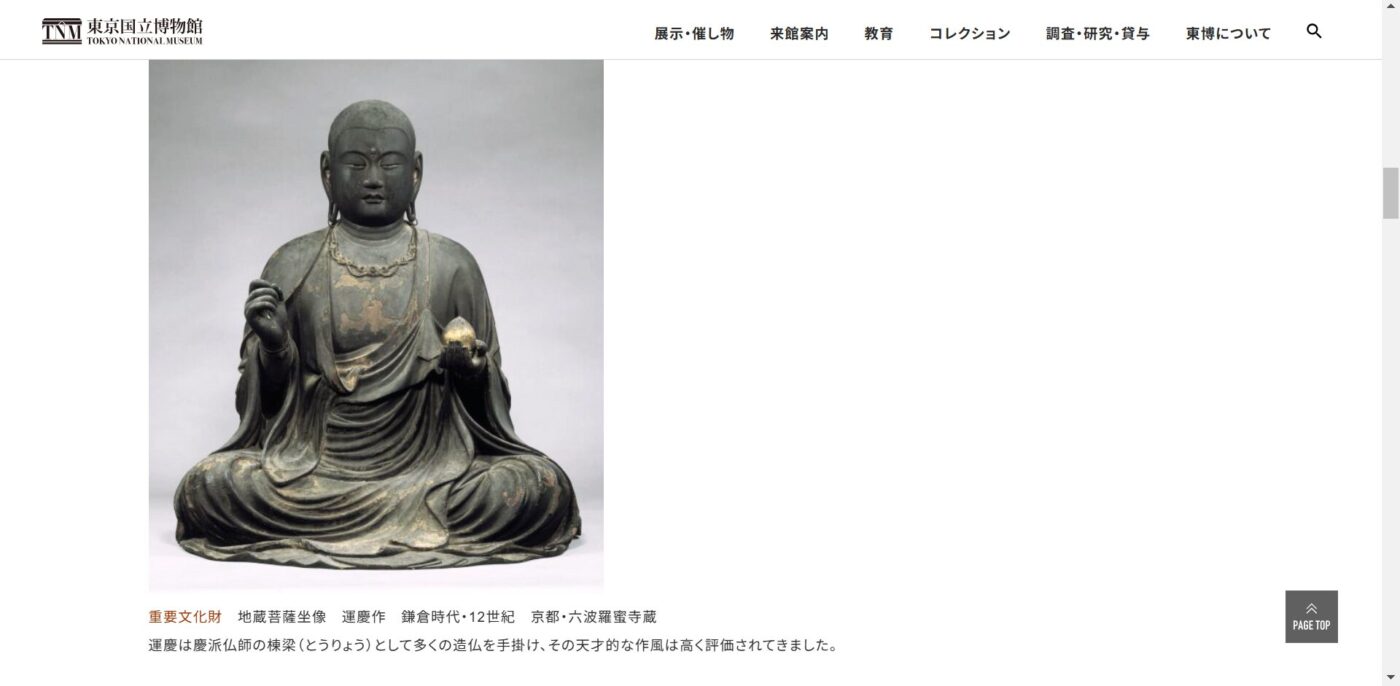

私にとって特に衝撃だったのは運慶が僧侶としての自覚を強く持った人物であったという点です。この点が本書においてクローズアップされていきます。特に彼の地蔵信仰についてはかなり詳しく解説され、六波羅蜜寺と運慶の関係や当時の火葬場、遺体遺棄場であった鳥辺野についての解説は非常に参考になりました。運慶は人々の救済のために死に満ちた世界で地蔵菩薩と共にあったのです。

ただ、そうした仏像制作による救済という考え方は当時流行していた法然教団の専修念仏とも当然ぶつからざるをえません。法然は阿弥陀仏以外の救済を否定しました。運慶の信仰する地蔵菩薩も助行として退けられてしまいます。その時運慶はどう動いたのか、何を感じたのかということも著者は考察していきます。これは浄土真宗の僧侶にとっても重要な示唆を与えることになると思います。

そして本書を読んで最も衝撃だったのが次の箇所です。こちらも少し長くなりますがじっくりと読んでいきます。

六波羅蜜寺の地蔵菩薩像(図2-1、2-2)を詳しく見ることにする。運慶はそれを若々しく凛とした青年の像として表現した。背筋を伸ばし、背を後方に少し反らして、奥行をゆったりとつくっている。人の祈りを受けとめる堂々たる構えである。また、両肘と体の間の衣を深く窪め、両手を前に押し出すことで、人を救済する積極的な意志を表している。そして、口元にはやさしい慈悲の微笑を浮かべている。運慶は人びとの亡魂の苦しみを救うためには、堂々とした姿勢と、若々しい生命力と、やさしい慈悲と、菩薩としての浄化された内面の崇高さが必要と考えたに違いない。

また、この像で注目されるのは衣の襞の表現である。うねるような峰の高い波が、複雑に、そして、自在に蠢いている。両肘の前から垂れる衣の縁も、大きく揺れながら下方に伸びている。それらは落ち着きのある整然とした上半身の姿とは対照的である。ここには尋常ではないエネルギーが作動している。(中略)

その衣文の蠢きは、今、まさに地蔵菩薩に霊的な奇瑞が発生していることを示している。『大智度論」巻八では、仏が三昧に入った時に三千大世界が震動し、大地も六種に震動して、地獄悪道に堕ちた衆生を解脱させるとある。震動やふるえは奇跡発生の知らせであり、地蔵菩薩像から地獄で苦しむ亡魂に向けた救済のメッセージでもある。

このように運慶の地蔵菩薩像には死霊救済の祈りと願いが込められている。運慶は地獄の闇の中に、地蔵菩薩の救いの奇瑞をもたらそうとしたと考えられる。

岩波書店、金子啓明『運慶のまなざし 宗教彫刻のかたちと霊性』P59-60

衣文の蠢きが奇跡の発生を表す!

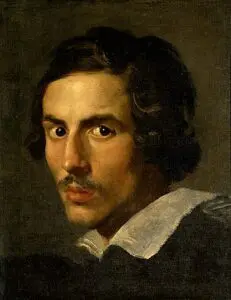

これはまさに17世紀に活躍したローマの天才彫刻家ベルニーニの最も得意とするものではありませんか!これには驚きました。まさか運慶とベルニーニが繋がるとは!

ベルニーニのざっくりした解説は上の記事でお話ししていますが、ベルニーニといえば、何といってもローマバロック芸術の大成者として有名で、以下の彫刻がその最高傑作とされています。

こちらは『聖テレジアの法悦」という言う作品ですが、この独特な衣の波打ちはまさに神の奇跡を表しています。

サンピエトロ大聖堂の聖ロンギヌスでもこうした神秘的な衣のうねりが採用されています。

ここではこれ以上はお話しできませんが、私の大好きなベルニーニと共通する彫刻技術を運慶が持っていた・・・しかもベルニーニよりも400年も前にです!これは私にとって大きな驚きでした。

他にも本書では意外な発見がどんどん出てきました。これは凄まじい名著です。仏教美術書の枠を超えて仏教書全体の中でもトップクラスに入る圧倒的名著です。ぜひぜひおすすめしたい作品となっています。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「金子啓明『運慶のまなざし 宗教彫刻のかたちと霊性』あらすじと感想~衝撃の名著!運慶にあのベルニーニを感じる!」でした。

Amazon商品ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事