ロバート・フック『ミクログラフィア』あらすじと感想~顕微鏡でコルクの細胞を世界で初めて発見した自然科学者の驚異の図録作品

ロバート・フック『ミクログラフィア』概要と感想~世界で初めて顕微鏡でコルクの細胞を発見した自然科学者の驚異の図録作品

今回ご紹介するのは1665年にロバート・フックによって発表された『ミクログラフィア』です。私が読んだのは仮説社より発行された板倉聖宣、永田英治訳の『ミクログラフィアー微小世界図説ー』2013年オンデマンド版です。

この本の著者ロバート・フック(1635-1703)はイギリスの自然科学者で、イギリス王立協会の中心人物として知られていました。残念ながら肖像画は残されていません。(なぜ残されていないかは正確にはわかっていませんが、ニュートンとの激しい争いがあったためという説もあります)

ロバート・フックといえば顕微鏡でコルクを観察し、世界で初めて「細胞(セル)」を発見した人物として有名です。

今回ロバート・フックの著作を紹介したのは、前回の記事「ポール・ド・クライフ『微生物の狩人』~顕微鏡と微生物で有名なレーウェンフックの驚異の生涯とは―目に見えない世界の発見と衝撃」でお話ししたレーウェンフックと強いつながりがあるからでした。

レーウェンフックはオランダのデルフトという町の役人でしたが、独学で顕微鏡を自作し、20年以上も改良をし続け地道に観察を続けた結果、水中の微生物を発見したという人物です。

彼はオランダの街で黙々と研究を続けていましたので、もしそのまま世に知られぬまま亡くなっていたとしたら世界の歴史は今とは全く違うものとなっていたかもしません。

そんな彼が世に出るきっかけとなったのがイギリス王立協会であり、またその主要人物たるロバート・フックだったのです。

ロバート・フックも肉眼では見えない世界を顕微鏡で探究した人物です。レーウェンフックとロバート・フック、二人の探究した世界を知るためにもフックの本は読んでおきたいなと思い私はこの作品を手に取ったのでした。

では、この作品の内容と成立過程について見ていきましょう。

これから引用するのはローラ・J・スナイダー著『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』という本です。この本は2人の光の探究者、フェルメールとレーウェンフックを時代背景と共に考察した名著中の名著です。この本の解説が非常にわかりやすかったのでその箇所を紹介します。少し長くなりますが重要な箇所ですのでじっくり読んでいきます。

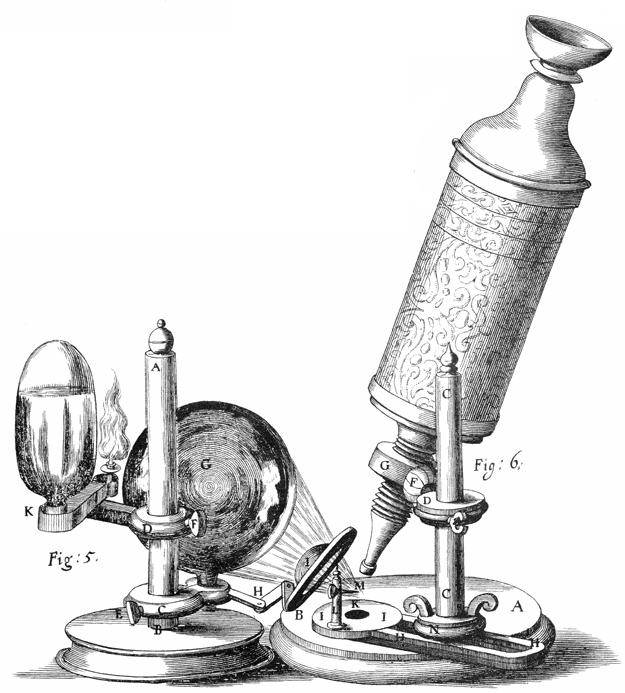

一六六三年、王立協会はフックに顕微鏡による詳細な観察研究を命じた。三月二五日、フックはフェローたちの面前で顕微鏡観察を実演してみせた(それ以前にも雪と凍った尿の結晶を見せたことはあった)。その翌週の会合でも実演してみせた。四月八日には普通の苔を顕微鏡で見せて、フェローたちを〝大喜びさせた〟。

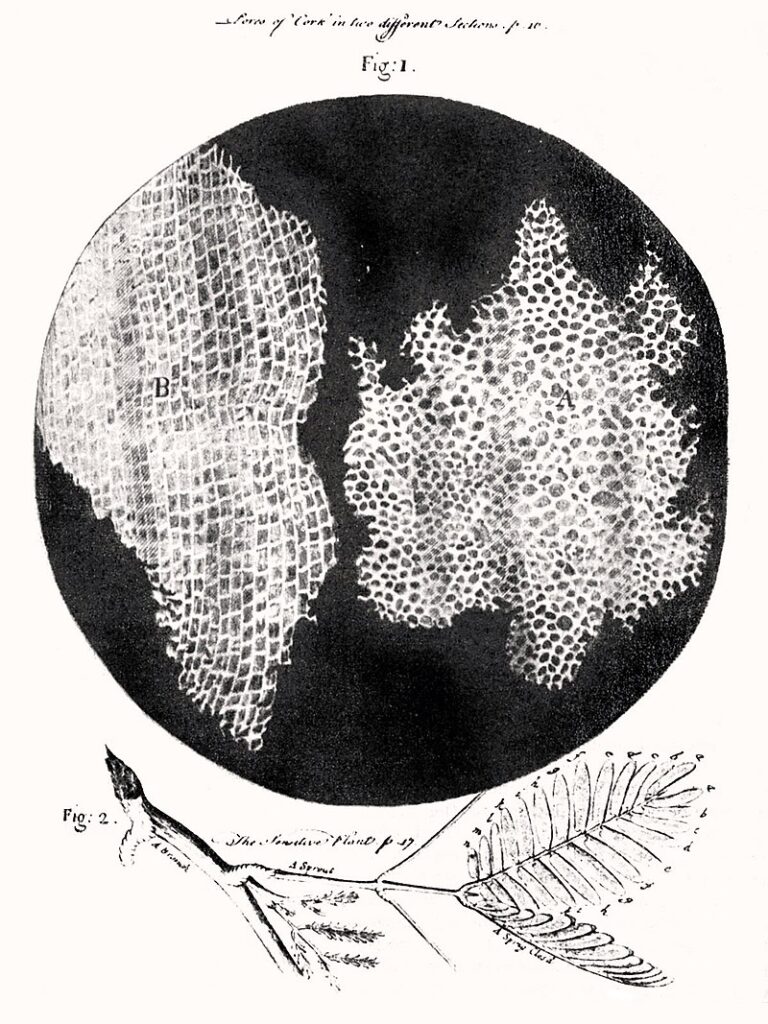

その翌週にはコルクを縦方向と横方向に薄く切り取ったものを顕微鏡で見せた。顕微鏡で見ると、コルクは壁に固まれた無数の空間でできていることがわかった。そのときの様子を、フックはこう述懐している。

私は鋭い小刀で、先ほどのコルクのなめらかな表面から、うんと薄い一片を切りとりました。この薄片自身は白色なので、その薄片を黒い検鏡板の上に置いて、厚い平凸レンズでその薄片に光を注ぎました。こうして私は、「コルクの薄片は、その全体がまるでハチの巣のように貫通した多孔質のものである」ということを驚くほどはっきりと認めることができました。もっとも、ハチの巣のように孔が規則正しくならんでいるわけではありません……これらの孔すなわち小部屋は、〈深さがそれほど深くなくて……いくつかの隔膜で仕切った、とてもたくさんの小さな箱〉からできています。(『ミクログラフィア:微小世界図説』前掲書)

コルクのなかにそんな無数の空間があることを確認したものは誰もいなかったし、そんなものがあることなど誰も想像していなかった。フックはこの箱のような気孔を、修道僧が寝泊まりする小部屋に似ていることから〈僧房〉と名づけた。コルクを細心の注意を払って薄く切り取ったおかげで、フックは〈細胞〉という、あらゆる生物を構成する〝煉瓦〟を発見することができたのだった。

それからの五力月間、王立協会のフェローたちは毎週の会合で何度も何度も顕微鏡を覗き込み、レンズ越しに見える光景に心を奪われた。フックは顕微鏡をつかって、フェローたちを肉眼では見えない世界に誘った。(中略)

こうした手当たり次第の顕微鏡観察の実演はその年の九月まで続いた。そのなかでもフックが見せた最も優れた実演は、七月に国王チャールズ二世の御前で行ったものだった。チャールズ二世は協会のパトロンであり、相当量の援助をしていた。観察実演が終了すると、ただちに観察記録集の編纂が始まった。そして『ミクログラフィア』として一六六五年の年頭に出版された。

『ミクログラフィア』の刊行は、科学的にも文学的にも一大事だった。行きつけの製本所で製本中の『ミクログラフィア』を眼にしたサミュエル・ピープスは、その場で注文を入れた。入手したその日の夜更けまで読み耽ったピープスは〝これまで読んできた書物のなかで最も斬新な一冊〟だと言い切った。

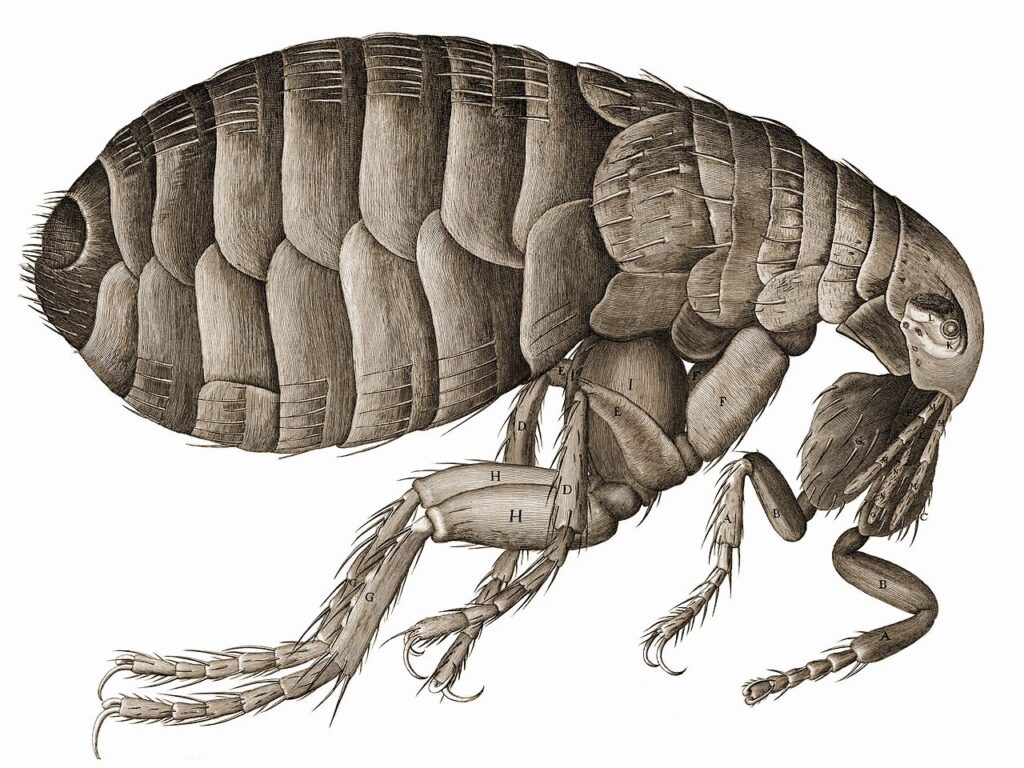

ピープスがそこまで興奮したのも無理からぬことだった。『ミクログラフィア』は、本文の(ほぼ)すべてを顕微鏡による観察に充てた、初めての研究論文だ。合計六〇件の観察結果が列挙されており、そのうち五件が人工物(布地や剃刀の刃など)、五件が無機物(砂や氷の結晶など)、一五件が植物(コルク、海綿など)、二七件が動物(おもに昆虫)の観察記録だ。残りの八件は光や星、月などといった顕微鏡を使わないものだ。(中略)

『ミクログラフィア』を読んだ自然哲学者たちと一般読者層が度肝を抜かれたのは、収録されている数々の図版だった。なかでもネコほどの大きさに描かれたノミの図版は折り込みぺージにしなければ収まりきらないほどで、フックのことを軽蔑していたクリストファー・ホイヘンスですらも驚嘆の声を上げた。

そうした銅版画の制作には友人のクリストファー・レンが手伝ったのかもしれないが、だとしてもそれらはすべてフック自身が描いた素描をもとにしたものだ。少年時代に宮廷画家ピーター・レリーの弟子として学んだことのある彼の才能の片鱗を垣間見ることができる。

全体でニ八ぺージにもわたって展開されている銅版画には、顕微鏡という新機軸の器具をつかってようやく見ることができる、きわめて小さな部分ですらも信じられないほど細やかに描かれている。

フックの図版は見るものの心に無言のうちに訴えかけてくる。神は極小かつ最下等の生き物にすらも美と複雑さを授けたことを。そして何よりも、この見えない世界は顕微鏡をつかえば観察できることをー。

原書房、ローラ・J・スナイダー、黒木章人訳『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』P265-269

※一部改行しました

以上が有名なコルクの観察と細胞の発見のエピソードになります。その発見があったからこそチャールズ二世の後押しの下『ミクログラフィア』が書かれることになったのでした。

上の引用にもありましたように、フックは驚くべき精密さで観察対象を描き出しました。それらがずらりと並べられているのが今回ご紹介している『ミクログラフィア』になります。

肉眼では見えない世界にこれだけ複雑で不可思議な構造があるとは誰もが想像だにもしていませんでした。彼の発見はまさにコペルニクスやガリレオに匹敵すると言えるかもしれません。

そして私はこの本を読んで感じたことがあります。

それは「ロバート・フックが教会にものすごく気を遣っている」ということです。

私はついさっき、「彼の発見はコペルニクスやガリレオの発見に匹敵するかもしれない」と述べました。

彼らは天体を観測し、聖書とは違った世界が現実にあることを述べました。

ですがその後彼らはどうなってしまったのでしょう。

そうです。教会によって彼らは異端審問にかけられてしまうのです。

科学的な思考はキリスト教的な世界観・秩序を破壊しかねない。

聖書に書かれてあることと矛盾する事実はカトリック教会にとって非常に頭を悩ませた問題でした。

ロバート・フックはイギリスで活躍した科学者です。

これがもしカトリックが強いスペインやイタリア、フランス、オーストリアでは異端審問にかけられるか、あるいは社会生活上非常に厳しい立場に追い込まれていたことでしょう。

イギリスやオランダはカトリックから分離したプロテスタントでした。ここでは長くなってしまうのでお話しできませんが、フックやレーウェンフックが活躍できたのはプロテスタントの国だったからという大きな理由があります。

また、同時に彼らが「神の御業をより知るために顕微鏡を用いた」という姿勢も重要です。教会の教えに反抗するために科学を追求したのではなく、まさしく神の世界をもっと深く探究する手立てとしての科学だったのです。

こうした考え方はオランダやベルギーなどの地域で元々深く根付いていたものであり、そこからブリューゲルなどの独特な風景画が誕生する下地にもなっていきました。イタリアやスペインなどの南ヨーロッパとは違う独自な文化が北ヨーロッパにあったことは非常に重要な点だと思います。このことについては以下の記事でもお話ししましたのでぜひこちらもご覧ください。

さて、話は戻りますがロバート・フックは著書『ミクログラフィア』の序文で次のように述べています。彼が教会に対しどのように気を遣っていたかが非常にわかりやすい箇所ですのでぜひここで紹介したいと思います。

感覚の鋭さについていえば、人間よりもむしろ他の生きもののほうが多くの点でずっと優っております。人間の感覚は、完全にはほど遠いことを認めないわけにいきません。これらの感覚の欠陥は、二重の理由にもとづくものです。①そのひとつは、対象が感覚器官の能力を超えていることによります。つまり、無数の事柄が感覚器官に入りえないということであります。そして、②もうひとつは、知覚の誤りによるものです。この場合は、感覚器官に入った事物が正しく受けとられないわけです。

同様な欠陥は記憶にも見いだされます。すなわち、私たちは、しばしば記憶すべき多くの事柄をすっかり忘れてしまったり、記憶していることの大部分は、どうでもよいことであったり、まちがっていたりします。また、たとえ記憶が確実で大切なものであっても、時間が経つうちに忘れ去ってしまいます。そして、結局は、もっとつまらない考えに圧倒されて、その下に埋ずもれてしまうので、いざ必要という時になっても思い出せないということになるのです。

認識のふたつの基礎、つまり感覚と記憶とは、私たちをあざむきやすいものです。そこで、私たちが、それらをもとにして行う仕事一議論、結論、定義、判断、その他あらゆる種類の理性の業(reason)一も、同じ欠点をもちやすく、それが無益であったり不確かなものになってしまったとしても、驚くにはあたりません。ですから、理解の誤りには、感覚と記憶とに責任があって、知識の量と質との両方に欠陥が生ずるのです。というのは、私たちの思考の及ぶ範囲は、自然それ自体の広大な広がりにくらべると、小さいからです。すなわち、自然のいくつかの部分は理解するにはあまりにも大きすぎ、また、あるものは認知するにはあまりにも小さすぎるのです。

そこで、対象に対する行きとどいた知覚をもたないときは、それについての概念や、そのうえに設けられる立論はすべて、まったく不完全でちぐはぐなものになるに違いありません。私たちは、しばしば物の影を見て物質ととり違え、ちょっとした見かけをもとに物質を見まちがえ、類推を定義ととり違えるのです。そして、私たちがもっとも確実な定義であると考えている多くの事柄でさえ、じつは、事物そのものの本質ではなく、私たち自身が誤って理解したことの表現にすぎないということになるのです。

これらの不完全さの結果は、その人の気質や性質によって、それぞれ異なった形で現れます。つまり、ある人びとは、はなはだしい無知に陥りやすいし、またある人びとは、何の保証もないのに大胆に独断したり、他の人びとに〔自分の〕意見を無遠慮におしつけたりするようになるのです。

かくして、人間の行為のあらゆる不確実さや誤りは、①私たちの感覚が狭く不確かであることにもとづいており、また、②私たちの記憶が不確かであったり、思い違っていたことによりますし、さらに③私たちの理解には限界があり、軽率であることに発しているのです。ですから、「自然の因果法則に対する私たちの能力の改善は、まったと遅々としか進まない」ということは何ら驚くに値しません。私たちは、自ら働きかけ考えようとすることがあいまいであることを考慮しなければならないだけでなく、「私たち自身の精神力さえ、自らをあざむくことがある」ということを見ればそういえるのです。

人間の理性の過程には、このような危険が伴うのですが、それをのりこえる方法は、真実の機械論的な実験哲学〔自然科学のこと〕からのみもたらされるものであります。実験哲学は、まさにこの点で、かの理屈と議論の哲学―感覚と記憶にもとづくはずの根本原理をほとんど考慮せずに、主として演繹と結論の巧みさをめざしており、演繹と結論を正しく順序づけ、それらを相互に役立つようにしている哲学ーに対して優位を保っているのです。

仮説社、ロバート・フック、板倉聖宣、永田英治訳『ミクログラフィアー微小世界図説ー』2013年オンデマンド版P6-8

少し長くなってしまいましたが、いかがでしょうか。これほどまでに自身の立場を丁寧に弁護した序論というのはなかなかないのではないかと思います。

フックは、神や教会が間違っているのではなく、あくまで「人間には欠陥がある」という立場で自説を論じていきます。異端審問の恐怖がある中でこれ以上巧みな防御策はないのではないでしょうか。

しかもそれにとどまらず、その中で巧みにカトリックの狂信的な異端審問に対してチクリと皮肉を加えているのはさすがだなと思ってしまいました。上の、「これらの不完全さの結果は、その人の気質や性質によって、それぞれ異なった形で現れます。つまり、ある人びとは、はなはだしい無知に陥りやすいし、またある人びとは、何の保証もないのに大胆に独断したり、他の人びとに〔自分の〕意見を無遠慮におしつけたりするようになるのです。」という言葉はまさにカトリックの異端審問に対する皮肉であるように私には思えました。

こうしたカトリックに対する批判もプロテスタント諸国ではより受け入れられやすいものがあったのではないかと想像します。

そしてフックはここから先も丁寧に丁寧にこうした論を続けていきます。そのすべてを紹介したいくらいですが記事の分量上それはできません。

ですが最後にもう一つだけフックの言葉を取り上げたいと思います。それがこちらです。

一般に人間というものは、学問の中でも真実にして確固たる部分よりもむしろ、もっともらしくてとりとめのない部分のほうを好む

仮説社、ロバート・フック、板倉聖宣、永田英治訳『ミクログラフィアー微小世界図説ー』2013年オンデマンド版P46

これはまさしく現代を生きる私たちに対しても強烈に響いてくる言葉です。

私たちこそ今、こうした警告の言葉を真剣に受け止めなければならないのではないでしょうか。

「現代は科学も進歩してるし、そんな迷信なんかにまどわされたりするわけないではないか」

そう思う方もおられるかもしれません。

ですが、その油断が危険なのです。

これまで当ブログでは様々な角度から「現代における情報の危険性」についてお話ししてきました。

私達人間は基本的に何千年も前から変わっていません。「人間が進歩している」というのは全くの錯覚だと私は思います。たしかに知識の蓄積や技術の進歩はあったとしても、その本質は全く変わっていないというのが私の思う所です。

フックはこの著作を通して人間の認知・思考の欠陥を説き、科学的思考の大切さを述べています。私達は科学が発達した現代を生きていながら、日々本当に科学的思考をしているのでしょうか。

言われるがまま、宣伝されるがままにそれを真実と確信してはいないでしょうか。感情に流されてはいないでしょうか。

もしそうであればフックが「もっともらしくてとりとめのない部分のほうを好む」と言っているのと全く同じことになります。

350年以上も前からロバート・フックがこうして警告しているというのは非常に意味深いことであるように感じます。私も気を引き締めなければならないとつくづく感じたのでありました。

さて、この本を読んで私は宗教者としてこうした面が気になったのでありますが、この作品は図録としても非常に優れています。先程フックが描いたノミの絵を紹介しましたが他にもたくさんの絵がこの本に収録されています。350年以上も前にこんな精密な観察をしていたのかとシンプルに驚いてしまいます。

色々な方向性から刺激を与えてくれるこの本は非常に優れた作品だと思います。レーウェンフックとのつながりから手に取ったこの本でしたがとても有意義な読書となりました。

以上、「ロバート・フック『ミクログラフィア』顕微鏡でコルクの細胞を世界で初めて発見した自然科学者の驚異の図録作品」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント