目次

骸骨だらけのクトナーホラのセドレツ納骨堂~1万人の遺骨によるモニュメント 僧侶上田隆弘の世界一周記―チェコ編⑮

4月20日。

今日の目的地はクトナーホラ。

クトナーホラはプラハから車で1時間ほどの距離にある静かな街。

この街で有名なのは何と言っても骸骨だらけの教会、セドレツ納骨堂だ。

ぼくがクトラーホラに向かったのもその姿を見に行くことが目的だ。

セドレツ教会へは現地のツアー会社が何社もツアーを催行している。

鉄道を使って行くこともできるが、現地ツアーを利用した方が手軽に行けるのでぼくはツアーに参加してここを訪れることにした。

クトナーホラの街自体も実は歴史上重要な役割を果たしていた街だ。

この街は銀の採掘地として知られ13世紀から16世紀に銀が枯渇するまではプラハに次ぐ街として繁栄していた。

プラハが繁栄できたのも、この街で生産される銀が大きな役割を果たしていたと言われている。

ここで生産された銀とそれを加工した銀貨は当時のヨーロッパで流通した銀のおよそ3分の1にもあたるそうだ。

その豊富な銀によってプラハとクトナーホラはヨーロッパの中でも随一の街として発展することができたのだ。

そのためクトナーホラには巨大な教会や数多くの歴史的な建造物があり、その街並みは世界遺産にも登録されている。

では、早速そのセドレツ納骨堂を見ていこう。

ここは教会を中心にして周囲を囲むようにお墓が建てられている。

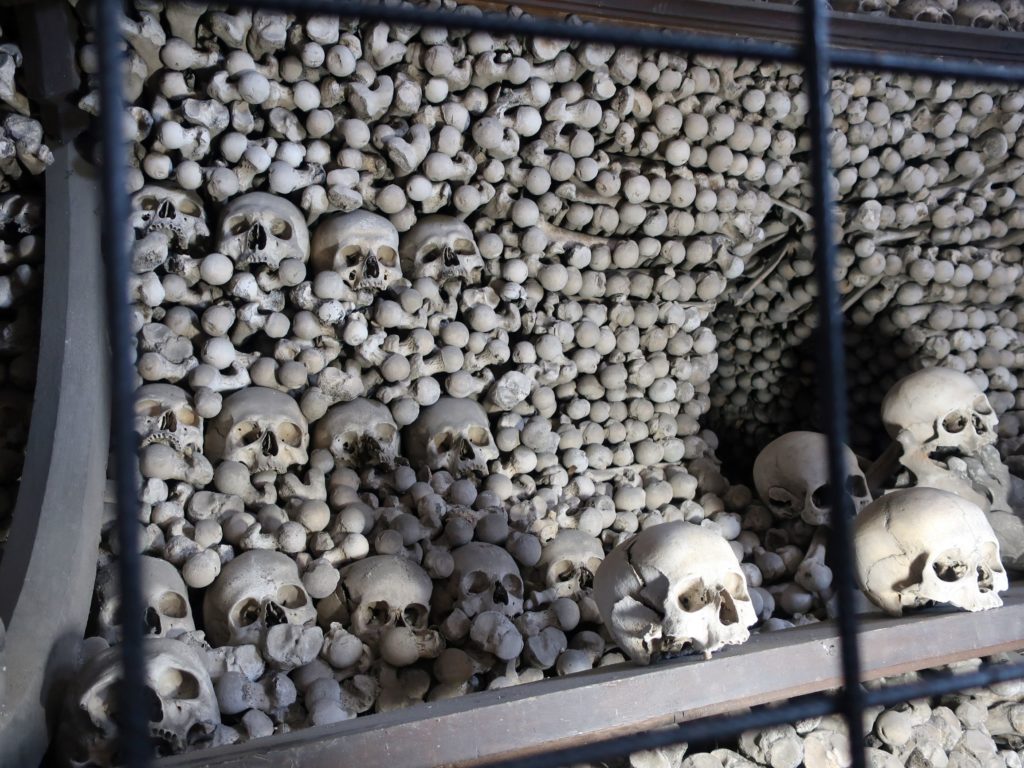

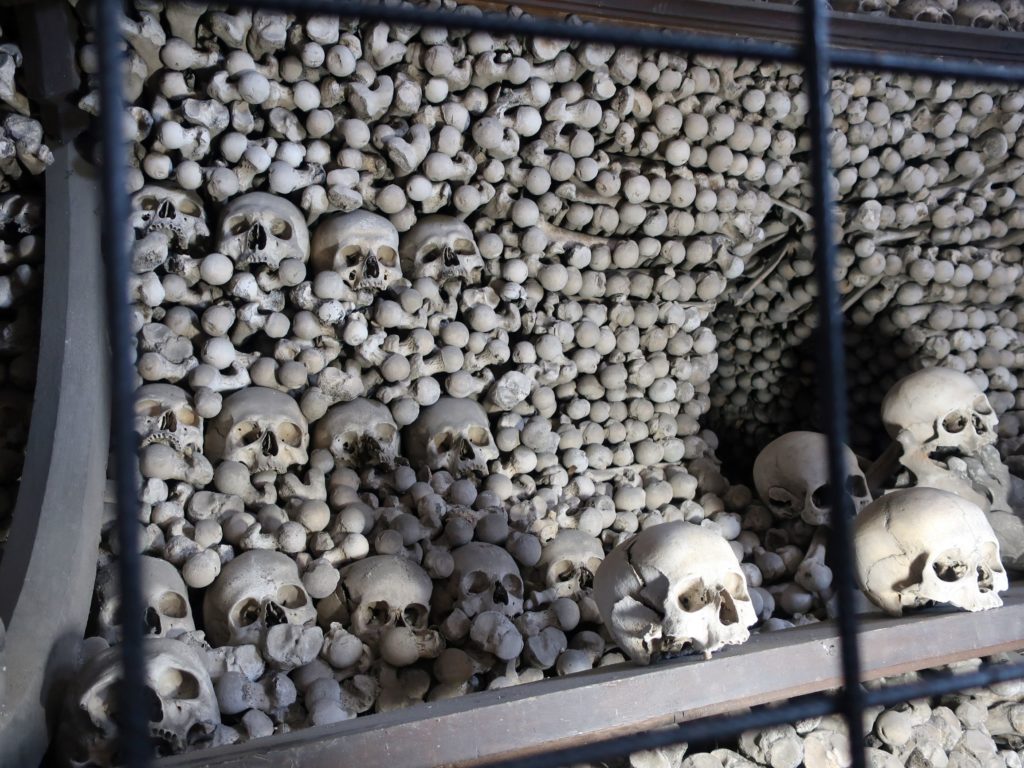

この教会の内部が1万体の遺骨で飾られているのだ。

入り口からすでに骸骨だらけである。

これはレプリカではない。本物の遺骨だ。

教会の中は本当に骸骨だらけだった。

壁一面、そして天井から吊るされたシャンデリアも骨によって装飾されている。

シャンデリアは1本1本の骨が絶妙に組み合わされて作られている。

目立つのは大きな骨だが、細かい部分まで小さな骨で装飾されている。

人間の骨も、よく見れば直線的で太い骨もあれば、丸みを帯びた小さな骨もある。

普段目を反らしてしまう死を、あえてモニュメントの形にすることで直視せざるをえなくする。

メメント・モリ(死を思え)という思想の上でこの骸骨たちは飾られている。

だが、この骸骨による装飾が始められたのは、実はそんなに昔の話ではない。

1870年頃にこの教会の支援者であるシュヴァルツェンベルク家が尋常ならざる内装製作を木彫師のフランティシェク・リントに依頼したのがきっかけだそうだ。

これがそのシュヴァルツェンベルク家の紋章。

紋章まで遺骨で作る徹底ぶりだ。

しかし、ここで疑問に思うのはなぜシュヴァルツェンベルク家が尋常ならざる内装を依頼したかということだ。

わざわざ1万もの遺骨を回収してモニュメントにするという発想は一体どこから出てくるのか。

その鍵となるのがセドレツ納骨堂が歩んできた歴史にある。

セドレツ納骨堂が有名になったのは13世紀にまでさかのぼる。

当時の修道院長が聖地エルサレムから持ち帰った土をこの教会の墓地に撒いたのがきっかけだそうだ。

聖地の土が撒かれた墓地。

これほど魅力的な墓地はヨーロッパ中どこを探しても存在しない。

それを聞きつけた人々はここを聖地とみなし、あっという間にその噂はヨーロッパ中に広がった。

そしてこの墓地に埋葬したいという人が後を絶たなくなったのだ。

これがセドレツの墓地が有名になったきっかけだ。

そしてその後ペストによる大量の死者やフス戦争(フス派とカトリックの戦争)の死者もここに眠るようになる。

しかし、あまりに大量の遺体がここに埋葬されることになり、15世紀頃、ついに埋葬するスペースがなくなってしまう。

そこで遺骨を掘り起こし、その遺骨を教会の地下部分に丁寧に組み上げていくようになった。

その遺骨の数がおよそ4万体分。

途方もない数の遺骨がこの教会内に積み重ねられていくようになったのだ。

このように、すでに教会内で遺骨が大量に積み重ねられるということが行われていた。

そこでシュヴァルツェンベルク家が大量にある遺骨を使って新たなメッセージを生み出したいと考えたのも不思議ではないだろう。

この教会では骨が身近にあることが自然な環境だったのだ。

それにしても、墓地のスペースがなくなるということは、火葬をしないヨーロッパ世界では特に重大な問題だったと想像できる。

キリスト教には復活という教義がある。

だからこそ、火葬して自分の体を滅ぼしてしまうというのはもってのほかだった。

とは言え、日本人皆が火葬するようになったのもそれほど昔の話ではない。

死者をどのように捉えるのか。

死者をどのように死後の世界へ送り出していくのか。

これは文化によって非常に異なる。

改めて葬送文化というものについてしっかりと調べてみたいと感じたセドレツ納骨堂であった。

骸骨だらけの教会ではあったが不思議と恐怖感は少しも感じなかった。

むしろ、モニュメントや芸術品という印象を受けたほどだ。

いずれにせよ、かなりインパクトのある教会であることには変わりはない。

もしお時間があれば、プラハからそう遠くはない場所なので訪ねてみるのもよいかもしれない。

続く

次の記事はこちら

あわせて読みたい

さよなら愛すべきプラハ~プラハ最後の夜と早朝のヴルタヴァ川 チェコ編⑯

プラハは美しい。いや、美しすぎる。

ですが、それだけではありません。

目に見える美しさだけが私を虜にしたわけではない。

目には見えない内面的なもの。きっとそれが感じられたからこそ、私はここまで惹かれたのでしょう。

プラハが生きてきた歴史、文化、精神性。

私はプラハの心がたまらなく好きなのだ。

だからこそ外面にもそれが美しさとなって現れているように私には見えてくるのではないだろうか。

何かを強烈に好きになるということは、外面だけの問題ではないのかもしれない。

改めて人間の心とものの見え方の関係に驚いたのでありました。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

緑豊かなペトシーン公園と展望台から眺めるプラハの絶景 チェコ編⑭

プラハは見どころがあまりに多すぎます。

旧市街を中心に散策するだけでも十分に満足できるですが、少し離れた場所に行くとまた違った魅力を発見することができます。

その一つがこの記事でご紹介するペトシーン公園です。

こちらはマラーストラナ地区にある丘で、展望台や自然豊かな遊歩道が広がり、観光客や地元民の憩いの場として親しまれています。

緑豊かな自然がこんなに街の近くにあるというのもこの街の素晴らしさの一つ。プラハの絶景を自然と共に楽しめるおすすめスポットです。

関連記事

あわせて読みたい

プラハ旅行記おすすめ記事一覧~観光スポットや歴史や文化をご紹介!【僧侶上田隆弘の世界一周記】

チェコといえば何と言っても百塔の街プラハ。

文化の香る中世の街並みと美しきモルダウの流れ。

ここは私の旅の中で最も気に入った街です。

治安も良く、食べ物もおいしく、そして何より美しい!

どこを歩いてもうっとりするほどの景色。

街全体が博物館と呼ばれるほど、この街の景観は素晴らしいです。

チェコ編ではそんなプラハの魅力をこれでもかと紹介していきます。

あわせて読みたい

プラハ城近くのストラホフ修道院の美しすぎる図書室をご紹介!図書館好き必見です! チェコ編③

この記事でご紹介するのはカレル城近くのストラホフ修道院。

この修道院で最も有名なのは「哲学の間」と「神学の間」と呼ばれる2つの図書室です。 まるで映画のような神秘的な世界がそこには広がっているとのこと。

というより、実際に007やハリーポッター、数多くのCMでこの図書室は使われているそうです。

あわせて読みたい

プラハの象徴プラハ城と荘厳たる聖ヴィート大聖堂の光の魔法を堪能! チェコ編⑤

この記事ではプラハの象徴たるプラハ城を見ていきます。

プラハ城の最大の見どころは何と言っても聖ヴィート大聖堂。プラハ城の敷地の中でも一際目立つ建物です。

この大聖堂はその巨大さもさることながらステンドグラスがとにかく美しい!あのミュシャの作品もこの大聖堂にはあります。見どころ満載のプラハ城をこの記事で紹介しています。

あわせて読みたい

プラハの偉人ヤン・フス~宗教改革の先駆けと免罪符 チェコ編⑧

皆さんは宗教改革といえば誰を思い浮かべるでしょうか。

おそらく、多くの人がマルティン・ルターを思い浮かべることと思います。

そのルターがドイツで宗教改革を始めたと言われているのが1517年。

ですが、もしこれに先立つことおよそ100年。すでにここプラハで宗教改革が行われていたとしたら皆さんはどのように思われるでしょうか。

歴史の教科書ではこのことはほとんど触れられませんが、宗教史上、このことは非常に重要な出来事として知られています。

そしてその立役者となったのが、今回ご紹介するヤン・フスという人物なのです。

あわせて読みたい

美しきモルダウとカレル橋~橋に並ぶ聖人たちのルーツとは チェコ編⑨

ヴルタヴァ川(モルダウ)の美しさや橋そのものの美しさがフォーカスされがちなカレル橋でありますが、あえてそこに並ぶ聖人達に目を向けてこの記事ではお話ししていきます。

カレル橋は本当に美しい。そしてそこから見る眺めも素晴らしい。

ですが、それだけではなく、プラハにはたくさんの思想的な思惑が至る所に秘められています。

カレル橋にも実はそのようなエピソードがあるということを知り、私はますますこの景色を好きになるのでありました。

あわせて読みたい

マラーストラナの聖ミクラーシュ教会~プラハ散策の穴場!圧倒的な存在感を放つ彫像達 チェコ編⑩

今回ご紹介するのはプラハ城にも近い聖ミクラーシュ教会。

この教会はカレル橋から歩いて徒歩10分もかからない場所にあり、なおかつ背の高い水色と緑色の混じったような色の屋根がとても目立っています。

この聖ミクラーシュ教会。プラハで最も好きな教会になりました。

いや、この旅の中で最も好きな教会と言ってもいい。それほど素晴らしい教会でした。

観光客も少なく、ゆっくりと落ち着いて過ごすことができるプラハの穴場です。

プラハに来た際はぜひともここを訪れることをおすすめします。

あわせて読みたい

プラハの歴史、文化を知るのにおすすめの本を一挙紹介!愛すべきプラハの尽きない魅力を紹介

私は2019年にプラハを訪れ、その魅力に見事にやられてしまった人間です。あまりの美しさ、あまりの居心地のよさにすっかりこの街に恋してしまったのでした。

この記事で紹介するのは様々な本を読んだ中でも、特に皆さんにお薦めしたい本です。これらの本を読めば必ずやもっともっとプラハの魅力を感じることになるでしょう。

コメント