石井義長『空也』概要と感想~平安中期の念仏聖で有名な空也の驚くべき学識の深さに驚愕!空也のイメージが覆るおすすめ伝記!

石井義長『空也 我が国の念仏の祖師と申すべし』概要と感想~平安中期の念仏聖で有名な空也の学識の深さに驚愕!空也のイメージが覆る伝記!

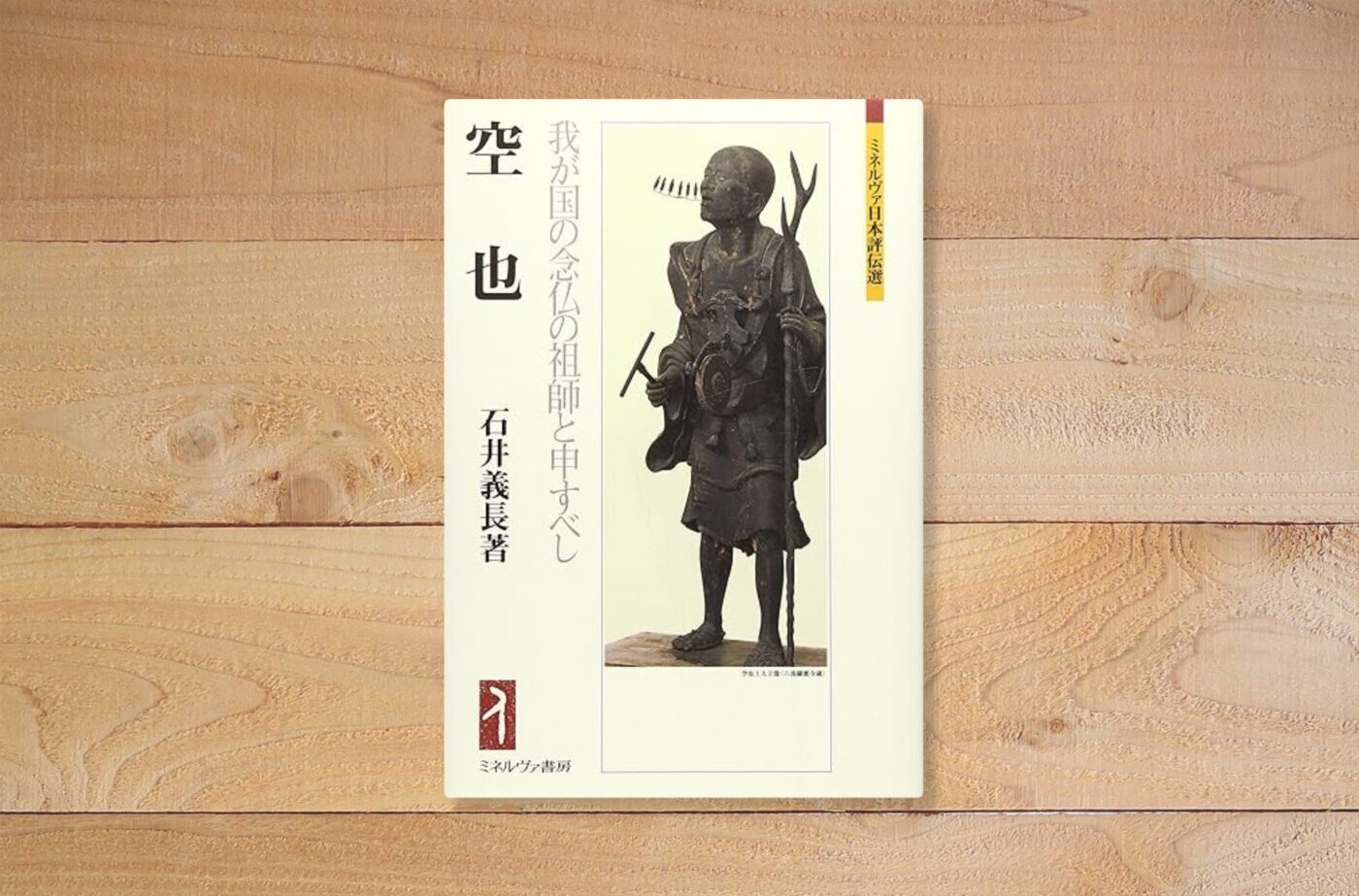

今回ご紹介するのは2009年にミネルヴァ書房より発行された石井義長著『空也 我が国の念仏の祖師と申すべし』です。

早速この本について見ていきましょう。

空也(九〇三~九七二)、平安中期の僧。物の怪や怨霊のはびこった古代平安京で、民衆に「南無阿弥陀仏」の念仏を勧めた空也。その生涯と仏教思想を辿り、市井の聖として生きた人物像に迫る。

紀伊國屋書店商品紹介ページより

本書の主人公空也は六波羅蜜寺の『空也上人像』でお馴染みの平安中期の念仏僧である空也です。皆さんもこの像は教科書などでも目にしたことがあるのではないでしょうか。

空也といえば平安時代中頃に平安京の街の中で人々のために念仏を唱えて回っていたことで名高い僧侶で、後の浄土思想の隆盛に極めて大きな役割を果たしたことで知られています。

著者は「はしがき」で本書と空也について次のように述べています。非常に重要な問題提起が説かれていますので少し長くなりますがじっくり読んでいきます。

今から千数十年前、平安時代半ばの天禄三年に七〇歳で没している空也(九〇三~九七二)の姿を、現在のわれわれに最も印象的に示してくれるのは、京都東山の六波羅蜜寺に伝わる空也上人像である。それは鎌倉彫刻の大仏師運慶の四男康勝の作で、作られたのは一三世紀のはじめ、空也の没後二四〇年頃である。像高一一七センチの小像ながら、ひたむきに市中に「南無阿弥陀仏」の念仏を称え歩いた聖の姿を、生生しく写実的に造型している。粗衣にむき出しの脛、裸足にわらじ、首にかけ垂らした鉦架に金鼓を吊し、左手に鹿角を握って、右手には細い槌状の撞木を持っている。前屈みで左足を一歩踏み出し、少し上向きの顔で開いたロからは、称えられた名号をあらわす六体の小阿弥陀仏像が、連なって吐き出されている。

この像が造られたすこし後に生まれた一遍(一二三九~八九)は、「空也上人はわが先達なり」といって空也の「文」を遊行に携えていたが、その文章には、「ロに信せたる三昧なれば、市中もこれ道場、声に順って仏に見えれば、息精はすなわち念珠」の言葉がある。称名の声とともに吐き出される息は、空也にとって念珠のように、阿弥陀仏の慈悲に呼びかける祈りの証しであった。

仏師康勝が造型した空也上人の念仏像は、おのれを捨て去って、極楽往生の福音を人々に伝えようと念仏する聖の姿を再現した名作でありつつ、阿弥陀聖空也に対する康勝の時代の尊信を切実に表現している。しかし一方、これについては、像が造られた当時に多く見られた念仏聖の風俗をうつしたもので、「むしろ肖像ではなくして、踊り念仏の偶像を空也に仮託しているにすぎない」という美術史家の見解(谷信一「念仏行脚の像について」)もある。

事実、空也は鹿角ではなく僧が托鉢に用いるべき錫杖を用いており、また彼が念仏行に使用していた金鼓は、臂にかけて持ち歩く小振りなものであったことは、当時の貴族の日記(藤原実資『小右記』)から確認できることである。空也の真実の姿は、そのような歴史的事実と認めうる情報の集積によって、先入観を離れて客観的に描き出されなければならない。

兵乱や災害が続発し怨霊や地獄が恐れられていた時代の平安京で、阿弥陀聖とも市聖ともよばれた空也は、牢獄でもあった市の門に石の卒塔婆を建てて、「一たびも南無阿弥陀仏という人の、蓮のうえにのぼらぬはなし」という歌を書きつけて、人々に極楽往生の念仏を勧めた。法然(一一三三~一二一一)が専修念仏を説いて浄土宗を興こすよりはるか二三〇年早い時代に、彼はたやすく称えられる称名の念仏を一度でもとなえれば、誰にでも極楽往生がかなえられるという安心の教えを説いて、同時代人の文人貴族慶滋保胤から「その後、世を挙げて念仏を事とせり(『日本往生極楽記』)といわれたのである。

空也の歴史に遺した最大の功績が、そのような念仏聖としてのものであったことは誰れも認めるところであろう。しかし、専門僧による経典や陀羅尼の読誦・密教修法が重んじられていた古代に、一個の民間の聖として、彼がどのようにしてそのようなまったく革新的な称名念仏を身につけたのかは大きな謎で、これまでに納得のいく説明はされていない。そしてわが国の浄土仏教の思想史上、彼の「一たびも」の歌がいかに画期的に重要な意義をもっているかということについても、正当に評価するものはほとんどないのである。加えて、彼がみずから命名して終生を通した「空也」の名の由来と、生涯最大の事業として『大般若経』六〇〇巻の書写供養を長年かけてやり遂げたことの背景に、彼がどのような仏教思想を持っていたのか。この点もまた従来まったく立ち入って論じられていないが、仏教者空也を正しく理解するためにはきわめて重要な鍵といわなければならない。

空也六一歳の応和三年(九六三)八月二三日、宮中の清涼殿で南都北嶺の名僧が、「人は誰でも成仏できるのか」という『法華経』の解釈をめぐる名高い論争を闘わしていた当日、空也は鴨川の西岸に仮の仏殿を建てて、一四年来貴賤上下に寄捨を募って書写した金字大般若経六〇〇巻の盛大な供養会を行った。そこで読み上げられた『願文』には、『大般若経』に説かれている常啼菩薩(衆生の苦しみをみて、常に啼いていた菩薩)と、その問いに答えて仏の完全な智恵である般若波羅蜜多を教えた法涌菩薩の、身命を惜しまない求法と得道の物語を、空也が驚くべき正確さで理解し、常啼の心を自らの心とし、法涌の教えを世の人々に知らせたいと朝夕に願っていたことが書かれている。著者自身も今回の執筆にあたって、改めて経文と『願文』を詳細に対比させて読み直し、その適格な対応関係に目からうろこが落ちる思いであった。空也は常啼と同じく、衆生の苦しみを救いたいという菩提心から悟りの智恵を求めた。その智恵を世の人々に知らせたいという切実な願いが、まさに天下の壮観といわれた供養会の動機なのであった。

そのような般若の知恵を自ら求め人々にも知らせると同時に、空也は現実に苦しみ悩む人々のたしかな救いの道となる易しい念仏往生の教えを、ひたむきに説いた。仏師康勝が造型した念仏聖の典型は、鎌倉時代における祖師空也に対する尊崇と、念仏往生に対する信仰の世界を象徴している。その世界から、中世における広範な念仏聖の布教が拡大され、鎌倉浄土教の成立を支えていったことが、空也に先駆的念仏者としての歴史的意義を与える所以であった。鴨長明が『発心集』の中で空也について、「これを我が国の念仏の祖師と申すべし」と記しているのも、そのような評価の一例である。しかし、仏教の根本に対する深い求道心に立ちながら、その仏教をまず人々のために生かそうとして多様な行業をすすめた空也を評価する視点は、これに尽きるものではない。

本書では、そのような問題意識を念頭におきながら、没後まもなく書かれその霊前に捧げられた『空也上人誄や、生前の大般若経供養会の『願文』、一遍が遊行の支えとして身に携えていた空也の「文」など、最も信頼できる基本資料を中心に、史書・説話・文学などもろもろの史(資)料を幅広く援用しながら、空也の生涯とその思想をできる限り客観的に探っていくことにしたい。そこから浮かび上がってくる実像は、これまで呪術的・民俗的念仏者とみられていた様相とはまったく異なる、大乗仏教の真実の菩薩像というべき聖の姿となるであろう。

ミネルヴァ書房、石井義長『空也 我が国の念仏の祖師と申すべし』Pⅰーⅳ

いかがでしょうか。少し長くなりましたが、皆さんがイメージする空也像とは異なるものがあったのではないでしょうか。

特に1番最後の、「そこから浮かび上がってくる実像は、これまで呪術的・民俗的念仏者とみられていた様相とはまったく異なる、大乗仏教の真実の菩薩像というべき聖の姿となるであろう。」というのは私にはかなりのインパクトがありました。

本書を読んでいくとここで著者がこう述べた意味がよくわかります。

「念仏を唱えただけで救われる」というのはやはり普通の考え方からすれば、「そんな虫の良い話はない」と言われてしまっても仕方のないことです。

しかし空也をはじめ後の念仏者たちもこれを命がけで信じていくわけですが、そこにはやはり緻密な仏教理論があるからこそ信じることができるという側面もあったのです。これは念仏を広める仏教者達が持たねばならない責任感のようなものも含まれていたのではないでしょうか。苦しむ人々のために救済の教えを説く。それが単なる気休めではなく本当に救われる道なのだと、まずはそれを説く自分自身がそれを完全に理解しなければならない。だからこそ経典に深く学び、実践も怠らない。そして大乗仏教の菩薩のひとりとして覚悟を持って世の中に出ていく。

こうした営みが空也の中にあったことを本書では感じることができました。

「そこから浮かび上がってくる実像は、これまで呪術的・民俗的念仏者とみられていた様相とはまったく異なる、大乗仏教の真実の菩薩像というべき聖ひじりの姿となるであろう。」という著者の指摘は私達真宗僧侶にとっても非常に重要な提言だと私は考えます。念仏を唱えるとはどういうことなのか。そのことを従来の空也像とは異なる視点から見ていける本書は非常に刺激的です。

ぜひぜひおすすめしたい一冊です。

以上、「石井義長『空也』概要と感想~平安中期の念仏聖で有名な空也の驚くべき学識の深さに驚愕!空也のイメージが覆るおすすめ伝記!」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

空也 我が国の念仏の祖師と申すべし (ミネルヴァ日本評伝選)

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事