蒲池明弘『火山と断層から見えた神社のはじまり』あらすじと感想~火山の近くに聖地が生まれる?宗教と火山の驚きの関係とは

蒲池明弘『火山と断層から見えた神社のはじまり』あらすじと感想~火山の近くに聖地が生まれる?宗教と火山の驚きの関係とは

今回ご紹介するのは2024年に双葉社より発行された蒲池明弘著『火山と断層から見えた神社のはじまり』です。

早速この本について見ていきましょう。

神道のはじまりより遥かに古い、大規模神社の真の起源を知りたい。元新聞記者の著者は鎮座地の〝大地の履歴〟に着目。たとえば光り輝き、役立つ道具ともなる鉱石の産出。たとえば湧き出る清水、温泉。そして巨岩。火山帯ゆえに表情豊かな列島に暮らした旧石器人・縄文人がそれらの神秘に出会って何を感じたか。聖地と二大構造線の関係は? 現地調査と考古学、神話を網羅した史料探求による綿密な考察は地歴ファン必読。「目からうろこだった」と読者から絶賛された『聖地の条件』を改題して文庫化。

Amazon商品紹介ページより

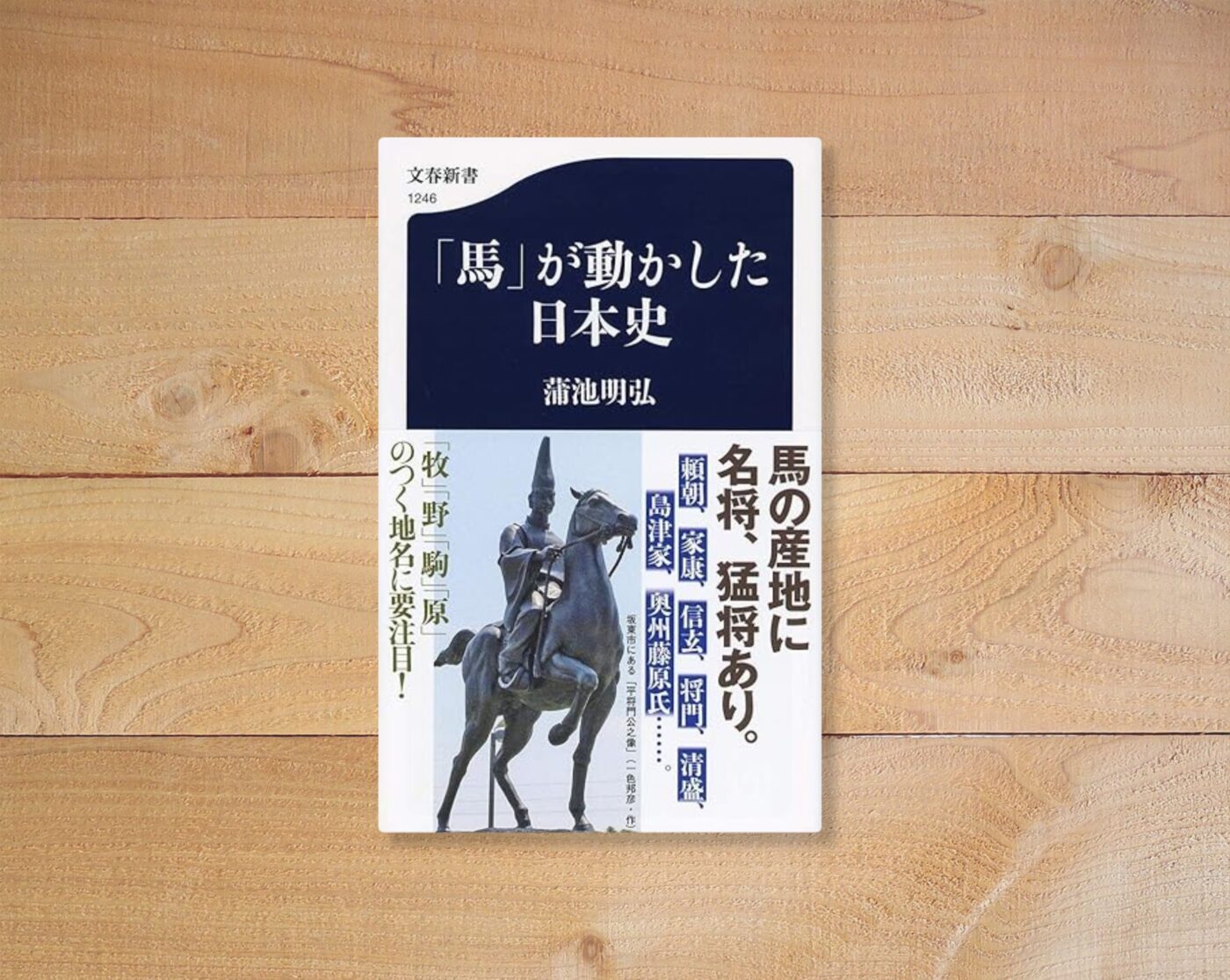

私がこの本を手に取ったのは前回の記事で紹介した『「馬」が動かした日本史』がきっかけでした。

この本があまりに面白く、ぜひ蒲池明弘氏の他の著作も読んでみたいと思いこの本を手に取ってみたのでありました。

そしてそれは大正解。この本も実に刺激的な一冊でした。

上の本紹介にありますように、本書では火山と断層に着目して日本の聖地を見ていきます。このことについて著者は本書冒頭で次のように述べています。

この神社はいったい、いつから、ここにあるのだろう?

古い神社を訪れ、手を合わせるとき、そんな思いにとらわれることはないでしようか。

この本のプランは、日本列島の地質的な環境、地理的な条件など私たちの先祖が暮らしを営んだ大地の歴史に目を向け、神社のはじまりの気配を探ることです。

火山と断層ー。このふたつをキーワードとして掲げるのは、日本固有の「神」が形成されるうえで重要な要素になっていると考えるからです。

火山活動と地震(断層活動)は日本列島の宿命ともいえる自然現象です。日本列島の近辺では、太平洋プレート、フィリピン海プレート、北アメリカプレート、ユーラシアプレートという四つのプレートがせめぎ合っており、その複雑で激しい地殻の運動の結果が火山と地震にほかなりません。

阿蘇山、霧島山、富士山など名だたる火山には歴史ある神社が鎮座しています。阿蘇神社(熊本県)、霧島神宮(鹿児島県)、富士山本宮浅間大社(静岡県)です。はるかな時代から人びとは、火山を神として仰ぎ、その神が荒ぶることのないよう祈り続けたのだと思います。(中略)

人びとの願いの込められた祠や鳥居は、各地の火山でしばしば目にするものです。私は以前、「古事記」の神話と火山の歴史との関わりを調べるために全国を歩き、『火山で読み解く古事記の謎』(文藝春秋)という本にまとめたとき、そうした光景をいくつも目撃しました。

双葉社、蒲池明弘『火山と断層から見えた神社のはじまり』P7-10

そして本書における重要な視点について次のように述べています。

古代の人びとの暮らしはさまざまな自然の脅威にさらされていました。台風をはじめとする暴風雨、河川の氾濫、雨が降らないことによる水不足、それとは反対の日照不足による農業への悪影響。そうした災厄をなんとか免れたいと願い、人びとが神に祈ることは現在の日本でも見うけられる光景です。

火山の噴火がこうした自然がもたらす惨事にすぎないのであれば、話はそこで終わりです。

しかし、取材のため各地の火山を歩いているうちに、火山はただ恐ろしいだけの存在ではなく、さまざまな恵みをもたらすことを知りました。そして、神社のはじまりを考えるうえで、より大きな意味を持つのは、火山の恵みであると思うようになりました。今回、中心的なテーマとしたいのはこちらの方です。

日本列島で多くの人が暮らしはじめた三万数千年前の旧石器時代について、そこは世界でも有数の人口の密集地であったという説があります。その理由として、日本列島には黒曜石やサヌカイト(ガラス質の安山岩)をはじめとした、刃物や矢尻として利用できる良質の石が豊富であったことが指摘されています。黒曜石もサヌカイトも火山の噴火時に溶岩が急冷してできた高密度の石です。

日本列島にいくつもの黒曜石産地があるのは、まさに火山の恩恵です。火山がほとんどない中国や朝鮮半島では黒曜石は希少であり、一説によると、縄文時代には日本から大陸方面へ黒曜石が運ばれていた(輸出?)とも言われています。

金、銀など貴金属、朱の鉱物である辰砂(水銀の原料でもあるので水銀朱ともいう)は、火山活動に伴う熱水鉱床として形成されました。古代の勾玉の素材となる緑色に輝く碧玉も火山活動の副産物です。

活断層は地震の原因であり結果でもあるので、私たち現代人にとっては恐怖の対象ですが、はるかな時代から続く断層活動によって、天然の直線地形ができ、古代人の歩いた道になっていたことが知られています。(中略)

観光スポットになっている「草千里」のある阿蘇山をはじめとして、火山の周囲には草原的な環境が広がっていることも注目すべきことです。火山の噴火は樹木の生育を阻み、森林の拡大が抑えられるので、シカなど草食動物には適した草原的な植生(火山性草原)が定着しています。九州南部や東北、長野県など火山の多いエリアに、縄文人の遺跡が集中しているのは、狩猟採集の生活に適した良質の草原が広がっていたからでもあります。

火山性草原はその後、馬を放し飼いするための天然の牧場となり、九州と関東の有カな武士団や平安時代の朝廷と戦った東北の蝦夷の出現にかかわっています。そうした背景を『「馬」が動かした日本史』(文萎春秋)という本にまとめたことがあるのですが、馬の放牧地となった良質の草原も火山の恵みのひとつです。

双葉社、蒲池明弘『火山と断層から見えた神社のはじまり』P13-15

噴火や地震は災厄であると同時に恵みである。そしてその恵みによって繁栄がもたらされ、聖地となっていく。

本書ではこうした流れをわかりやすく追っていくことになります。上の本紹介にもありますようにまさに目から鱗。私達が良く知る古墳や神社と火山のつながりには驚くしかありません。神社や古墳に対する見方が変わると言ってもよいでしょう。

ただ、本書内で著者が述べておりますように、著者は地質学や考古学の専門家ではありません。あくまでジャーナリストという立場で本書を執筆しています。そのため、この本で述べられていることが学術的に信じてよいかどうかは慎重にならなければなりません。もちろん、著者は参考文献に当たったり研究者の話を聞きながら執筆していますのでその点は問題ありません。ただ、この本はあくまで一つの仮説の提示であることを私達読者も意識しなければならないと思います。鵜呑みは禁物です。

とはいえ、記録も残っていない古代の歴史についてはそもそも「これが答えだ!」という定説が存在しません。鎌倉時代のことですら歴史的事実についての喧々諤々とした議論が続いています。浄土真宗の開祖親鸞聖人の生涯を学ぶために私も様々な本を読んだのですがそれこそ互いに矛盾する説が飛び交い、何を信じてよいか私も大混乱でありました。結局、親鸞聖人についても「これが答えだ!」というのはわからずじまいです。学術的な定説はまだ出ていないのが実情です。

平安末期から鎌倉時代ですらこうなのですから、それよりもさらに1000年以上も前のことなどもっとわからないのは当然です。ですので本書に対して厳密な学術的成果を問うのもそもそもナンセンスなように思えます。ただ、本書では地質学的な根拠は示されていますし、それほど飛躍した仮説というわけでもないように私には感じられました。ひとつの仮説を提示する上でこの本は大きな意味があると思います。神社のルーツを火山から見ていくというのはとても刺激的な視点ではないでしょうか。

著者は他にも『邪馬台国は「朱の王国」だった』という本も書いていますが、こちらも火山の産物である朱をテーマに古墳や日本史を論じています。邪馬台国はどこにあったのかというのも喧々諤々な論争が続いていますが、奈良一帯が元々火山地帯でその恩恵で朱が大量に産出されていたというのは刺激的でした。この朱が金や銀と同じく貴重な財となり繁栄を迎えたというのです。邪馬台国が実際にどこだったかという結論は置いといて、奈良南部の桜井市周辺の古墳では朱が大量に塗られた石室がいくつも発掘されています。こうした歴史的事実と絡めて見ていくのもとても興味深かったです。

古代史については様々な仮説が提唱されていますが、かつて日本はどのような状況だったのかと考えるのはとてもロマンがあります。私はこれまで古代史や考古学がとにかく苦手ではあったのですが最近ではそれもずいぶん変わって来たように思えます。日本史や仏教とのつながりが実感できるようになってきたのがその要因かもしれません。最近は古墳について考えるのが楽しくてたまりません。

本書『火山と断層から見えた神社のはじまり』もそうしたロマンを感じられる実に楽しい一冊でした。ぜひおすすめしたい一冊です。

以上、「蒲池明弘『』あらすじと感想~火山の近くに聖地が生まれる?宗教と火山の驚きの関係とは」でした。

Amazon商品紹介ページより

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事