入江泰吉『昭和の奈良大和路 昭和20~30年代』概要と感想~戦後まもなくの奈良の様子を知れるおすすめ写真集

入江泰吉『入江泰吉の原風景 昭和の奈良大和路 昭和20~30年代』概要と感想~戦後まもなくの奈良の様子を知れるおすすめ写真集

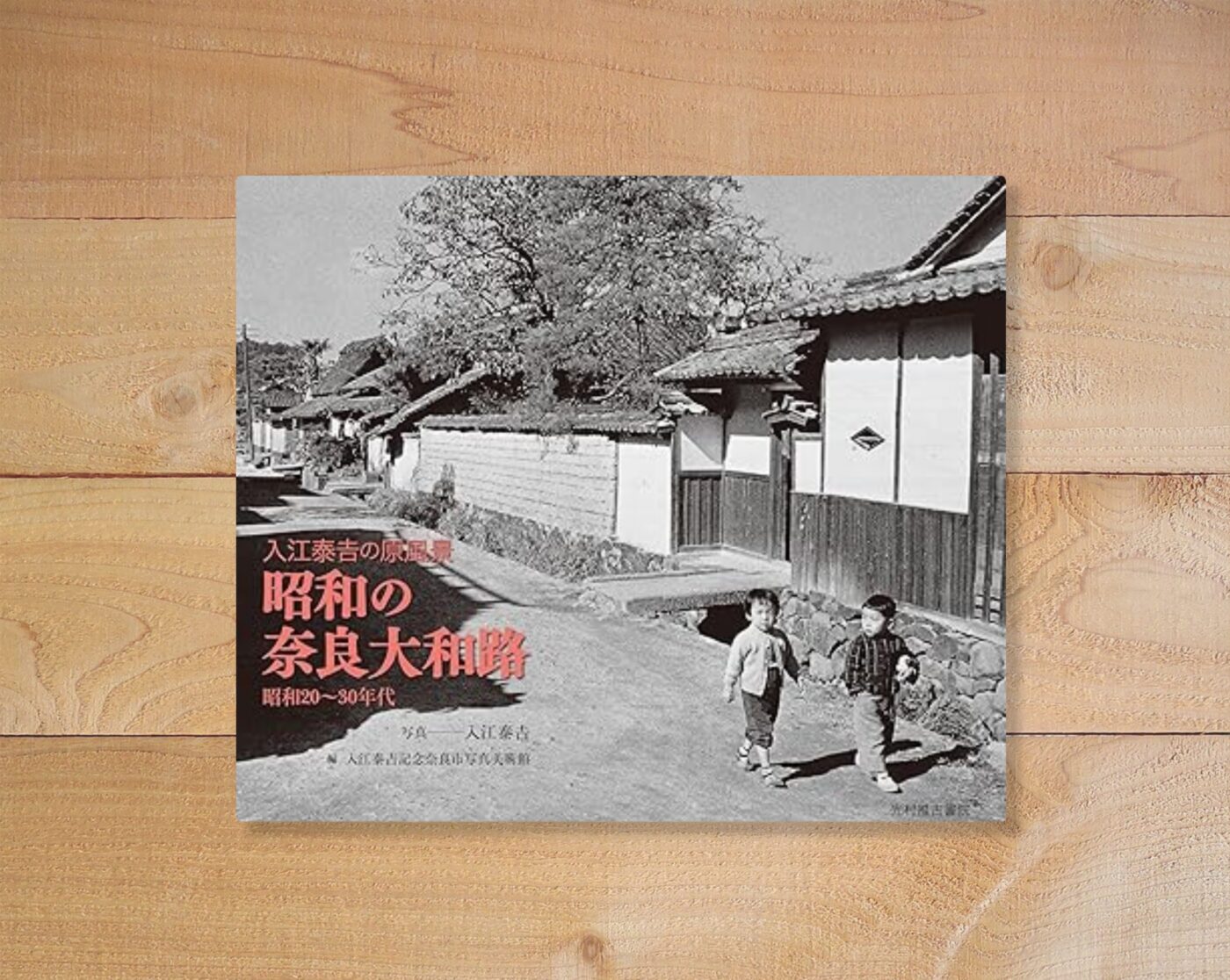

今回ご紹介するのは2011年に光村推古書院より発行された入江泰吉著、入江泰吉記念奈良市写真美術館編の『入江泰吉の原風景 昭和の奈良大和路 昭和20~30年代』です。

早速この本について見ていきましょう。

巨匠・入江泰吉がとらえた昭和20~30年代の奈良の写真集。

当時の町並、人々の暮らしの様子など、懐かしい奈良が満載。戦災で故郷である奈良に戻った入江泰吉(1905~1992)は、奈良大和路の風物に救われたと語っていた。

Amazon商品紹介ページより

約半世紀にわたって撮り続けてきた入江だが、その原点は、戦後すぐに見た、昔と変わらない農村風景であり、街を行き交う人や明るい子どもたちの表情だった。

写真集に収録した二百点を越える写真からは、入江の温かいまなざしが感じられ、奈良大和路の飾らない風景が広がっている。

これは入江の心の原風景であり、貴重な記録写真でもある。

本書『入江泰吉の原風景 昭和の奈良大和路 昭和20~30年代』は昭和を代表する写真家入江泰吉(1905-1992)による、奈良の写真集です。

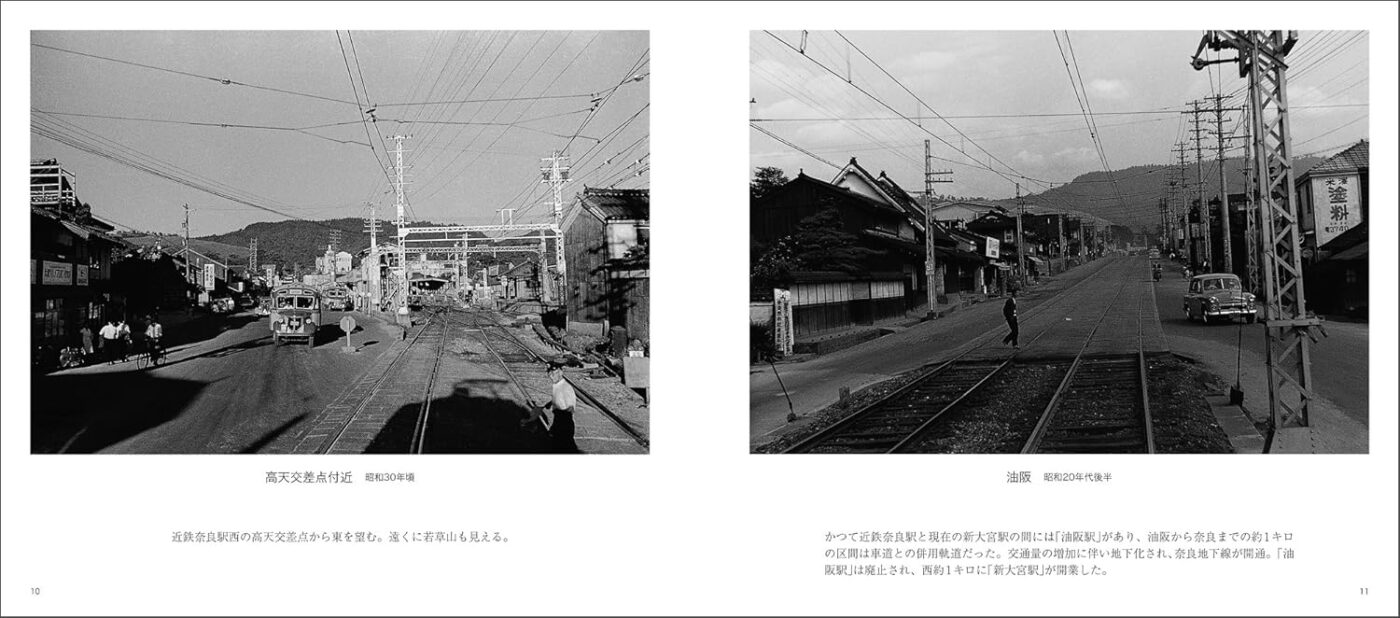

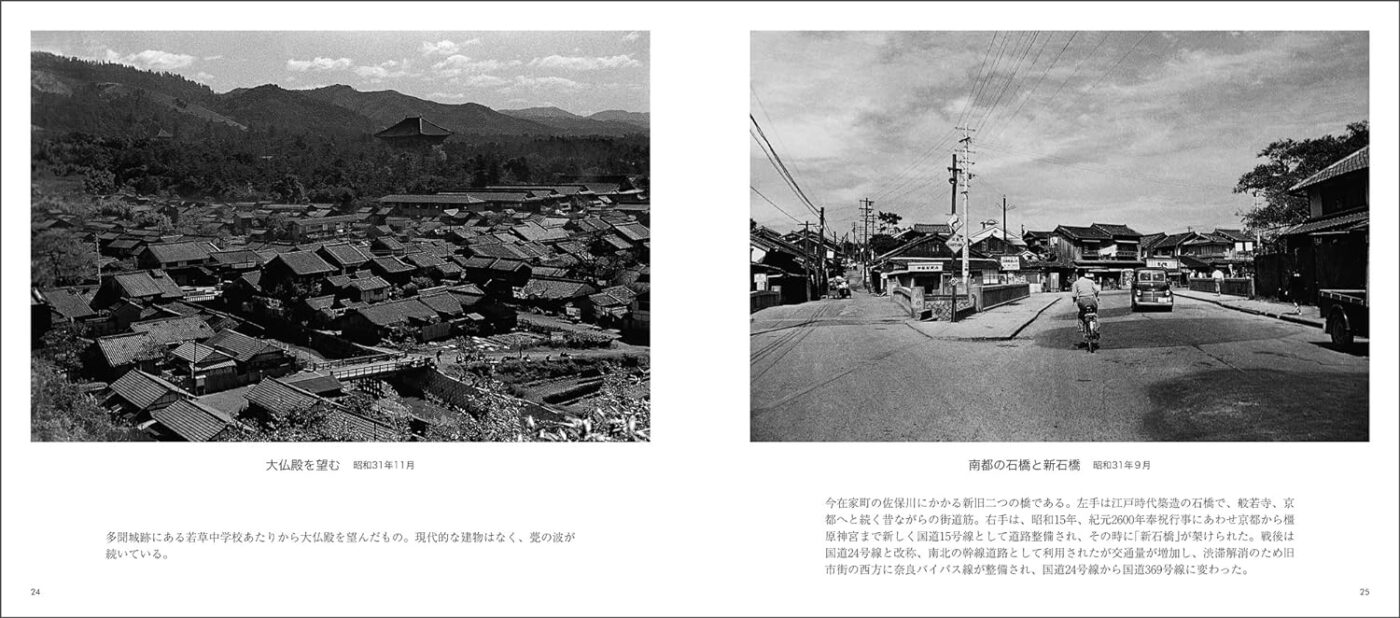

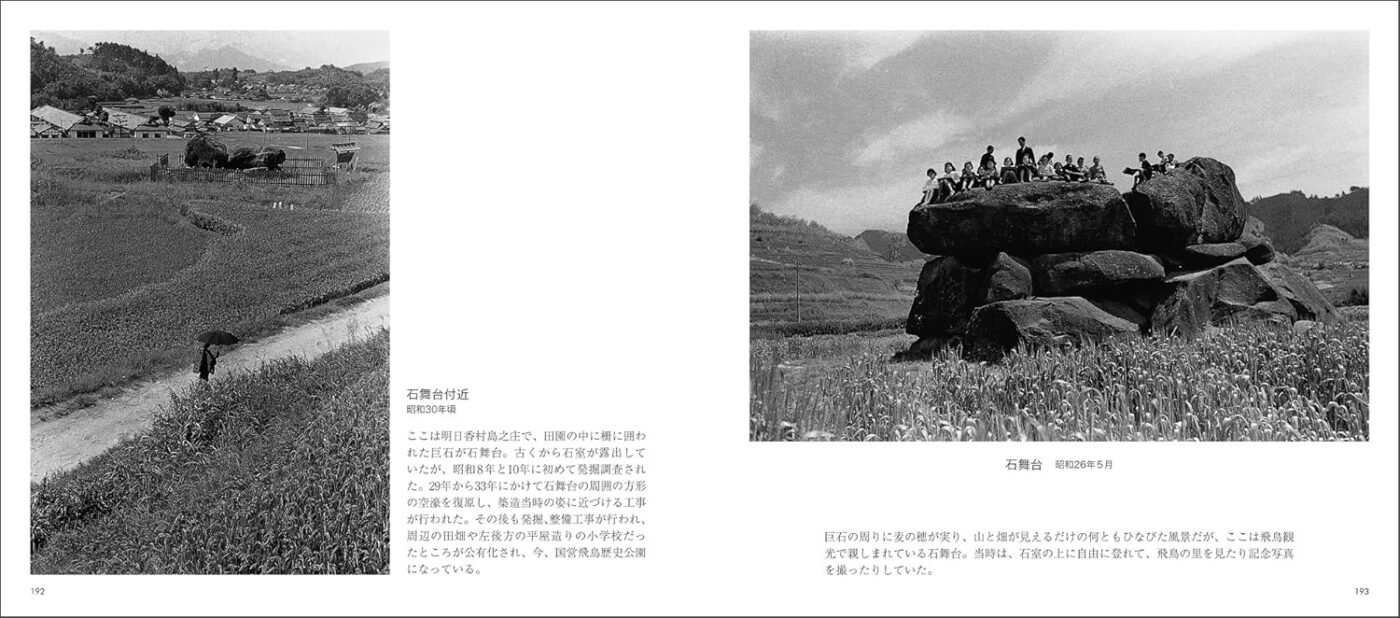

これらのサンプルのように本書では昔懐かしい奈良の写真を見ることができます。1990年生まれの私には全く想像もできない風景ではありますが、それでもなおどこか懐かしさを感じる不思議な魅力がある写真集です。

本書巻末では入江泰吉とこの写真集についての解説が掲載されていますのでそちらを引用します。

入江泰吉の風景作品に共通して言える特徴は、叙情的で静謐な作風である。そして、どことなく“郷愁”といった懐かしい気持ちにさせてくれることではないだろうか。そうした作風は、今回収録した昭和20年代から30年代の写真群からもうかがえるのではないだろうか。街を行き交う人や農村で働く人、遊ぶ子どもたちの姿など、奈良大和路の飾らない風景が広がっている。鋭く迫った写真ではないが、かえって淡々としたさりげない風景が、乾いた土に水がしみこむように心の中へ浸透し、郷愁を誘ってくる。

収録された写真が撮られた頃の入江の心境と状況はどうだったのだろうか。入江が戦災で故郷である奈良へ戻ってきた当初は、将来への不安や焦燥にかられる毎日だったという。そんななか、入江の心の支えとなったのは一冊の本(亀井勝一郎著『大和古寺風物詩』)であり、故郷奈良の風物であった。その頃の印象を「一時は絶望的な谷底に陥ったことさえあった。けれども大和の風物は、その絶望から救ってくれた。」(『写真版大和路』社会思想研究会出版部昭和37年)と書き記している。(中略)

入江にとって苦い経験がある。昭利24年1月の法隆寺金堂壁画の焼損である。入江は前年の秋に斑鳩を訪れ、壁画の模写風景を撮影している。壁画そのものを撮影するつもりだったが、知人の画家と話し込んでしまい、そのまま帰ってしまった。後日、金堂壁画の焼損の報せを聞いた時は、まさに青天の霹靂で、撮影できる時に勝負をかけて撮っておかないと取り返しがつかないことになることを痛感した。そして撮影時における「一期一会」を肝に銘じた。

そうした出来事も加わり、連綿と受け継がれてきた昔ながらの大和路の佇まいを写真に残そうとしたと思われる。戦後の混沌とした時代、入江自身も生活が苦しく写真の機材やフィルムの入手が困難な状況のなかで、最後の1カットも無駄にすることなく、活気あふれる街の様子や社寺をとりまく民家、子どもたちの表情など、入江自身が愛おしく感じる瞬間を選び出し撮影してきたのである。当時は社会派と呼ばれる写真や土門拳が提唱する「リアリズム写真」がもてはやされていた時代だったが、入江独自の視点で“大和路らしい”さりげない日常の風景を切り取っている。

昭和30年代にはいって「もはや戦後ではない」と経済白書で宣言され、日本は世界でも類をみない経済成長を遂げた。利便性を追いかけて、衣・食・住にわたり昔ながらの生活スタイルは一変し、風景も変貌した。大和路に至っても同様で、入江は「いわゆる大和路のよさは滅びて、古社寺はさながら街の美術館的存在とならないともかぎらない」(『大和路第二集』東京創元社 昭和35年)と語るなど、昔ながらの風景が失われてゆく危機感を抱き、“大和路らしい”風景や人の営みを撮影していたように思われる。昭和30年代後半以降、町の様子や人の営みが変わってしまった風景はほとんど撮らなくなった。

ところで“懐かしい”という言葉の意味は、昔を懐かしむということだが、そこには“残したい”という意味も含まれていると思う。入江の風景作品の奥深くに流れる“郷愁”や”喪かしい”という印象は、入江自身が残したいと願った思いだったのではないだろうか。

村推古書院、入江泰吉著、入江泰吉記念奈良市写真美術館編『入江泰吉の原風景 昭和の奈良大和路 昭和20~30年代』P230-231

実は私がこの写真集を手に取ったのはまさに上の引用の中でも出てきた亀井勝一郎著『大和古寺風物詩』がきっかけでした。

この本があまりに素晴らしく、それについてのもっと詳しい解説を読みたいと思い手に取ったのが碧海寿広著『仏像と日本人』という本だったのです。そしてその本の中で写真家入江泰吉が紹介されていて、ぜひその写真を見てみたいと思い本書を手に取ったのでありました。

上の引用にありますように、当時を全く知らない私でも思わず「懐かしい」と感じてしまう写真が満載です。

また、今も残る古寺の周辺はかつてこんなだったのかという驚きもたくさんあります。亀井勝一郎も愛した大和古寺の雰囲気を知るのにも本書は最高の友となります。

入江泰吉その人や作風の特徴、時代背景については今申し上げた『仏像と日本人』という本にも詳しく解説されていますので興味のある方はぜひそちらも合わせて読まれることをおすすめします。

古き良き奈良の雰囲気を知れる素晴らしい写真集です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「入江泰吉『昭和の奈良大和路 昭和20~30年代』概要と感想~戦後まもなくの奈良の様子を知れるおすすめ写真集」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事