佐々木香輔『快慶作品集』概要と感想~快慶仏像のおすすめ写真集!美の極致!光の芸術についての解説もありがたい参考書

佐々木香輔『快慶作品集』概要と感想~快慶仏像のおすすめ写真集!美の極致!光の芸術についての解説もありがたい参考書

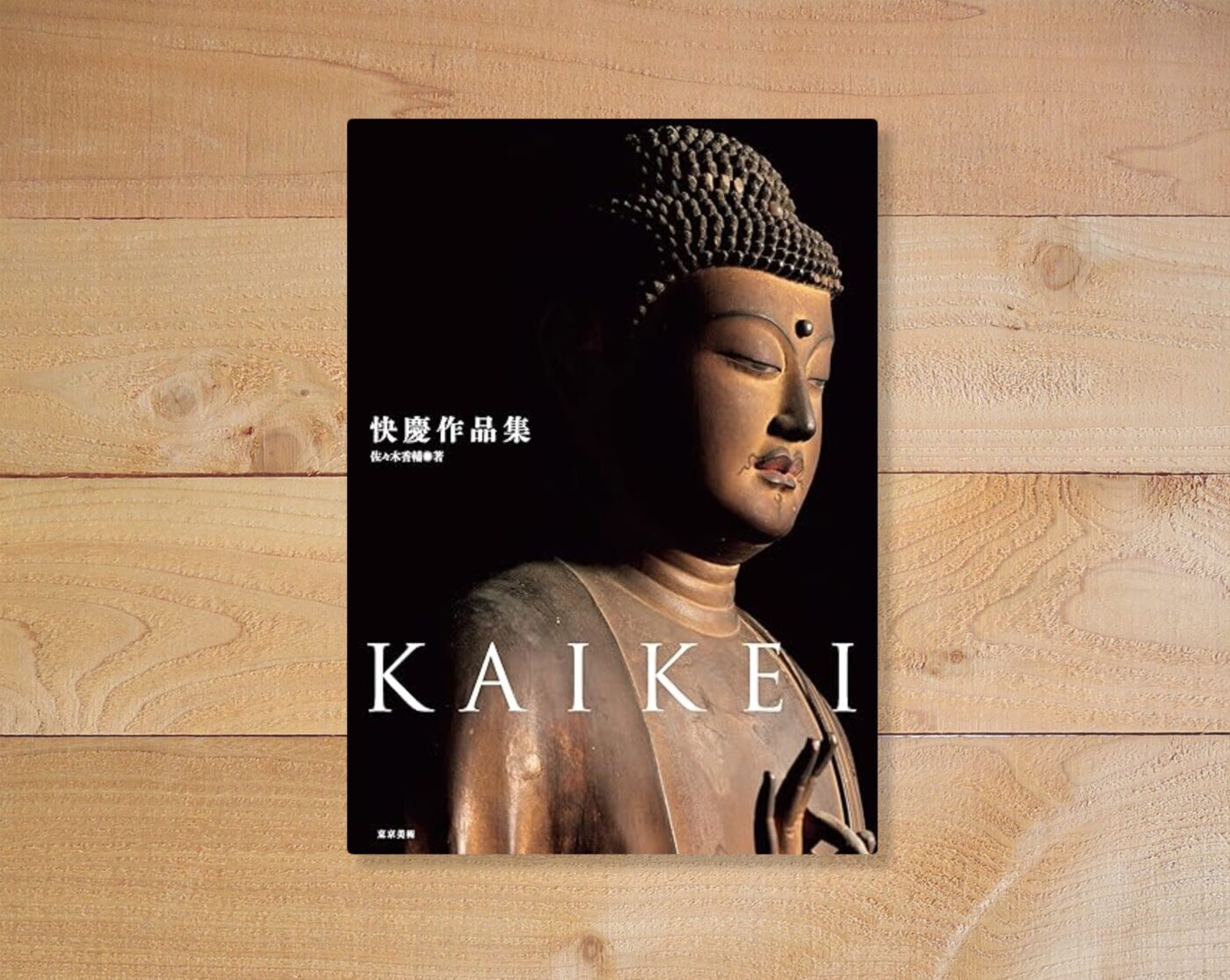

今回ご紹介するのは2023年に東京美術より発行された佐々木香輔著『快慶作品集』です。

早速この本について見ていきましょう。

激動の鎌倉時代を生き、彫刻表現の新時代を築いた快慶。光を操り、神々しく精緻な仏像を生み出した。その姿を光の強い陰影により闇に浮かび上がらせたのは写真家・佐々木香輔。国内主要作品を網羅した快慶仏を堪能できる一冊。

Amazon商品ページはこちら

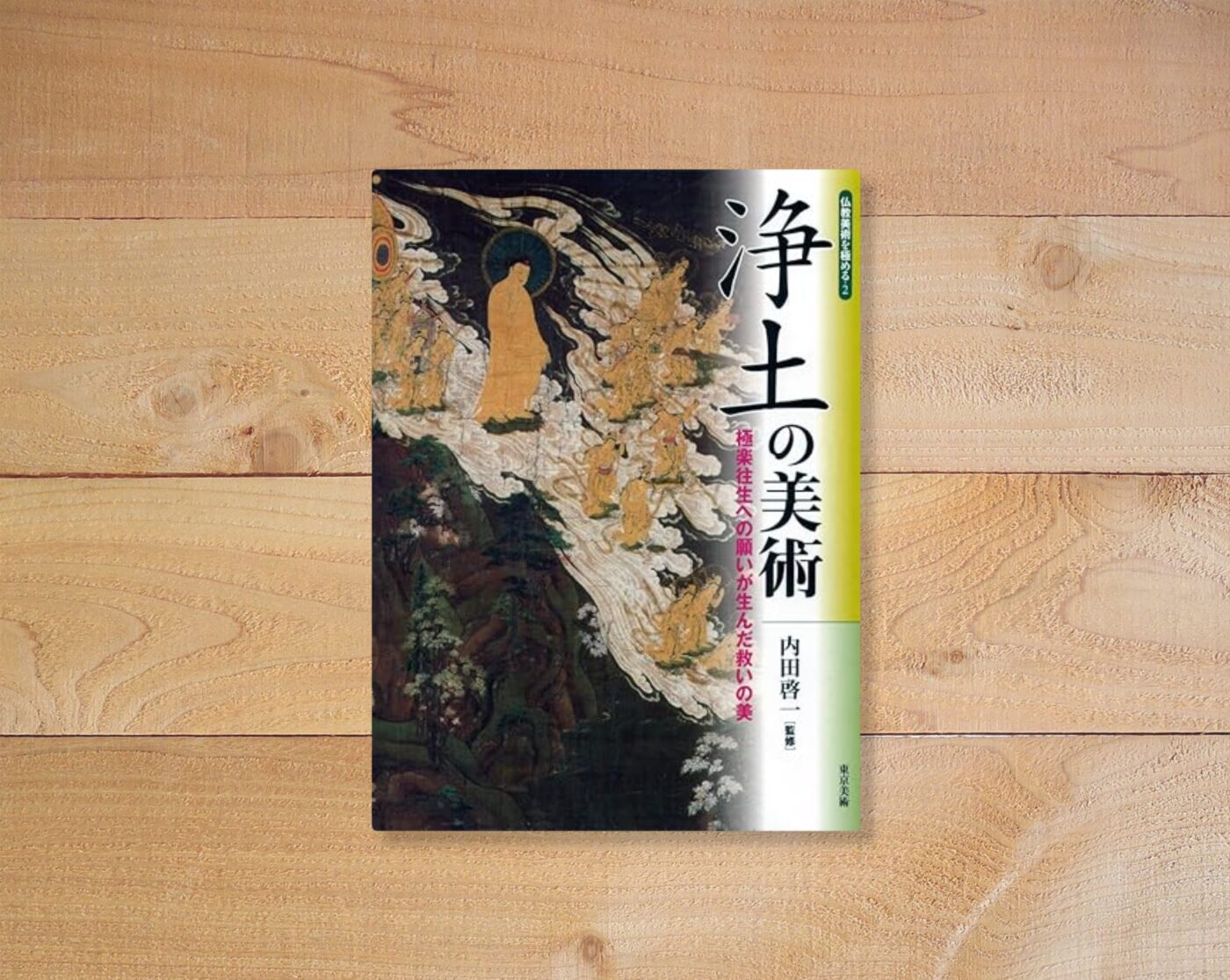

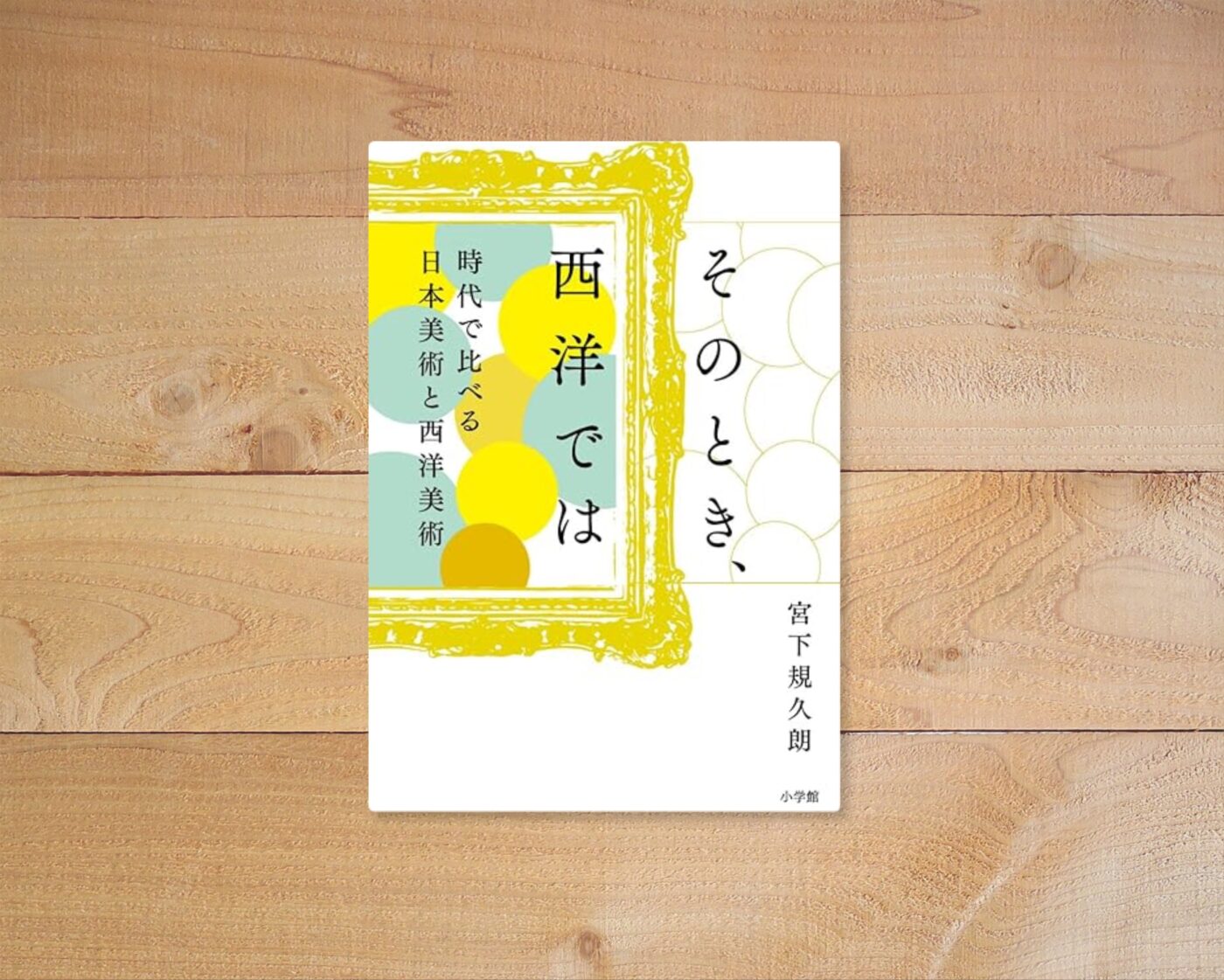

私が快慶に強い関心を抱いたのは前回の記事で紹介した宮下規久朗著『そのとき、西洋では 時代で比べる日本美術と西洋美術』で紹介されていた浄土寺の『阿弥陀三尊像』がきっかけでした。

この像についての宮下先生は次のように解説していました。

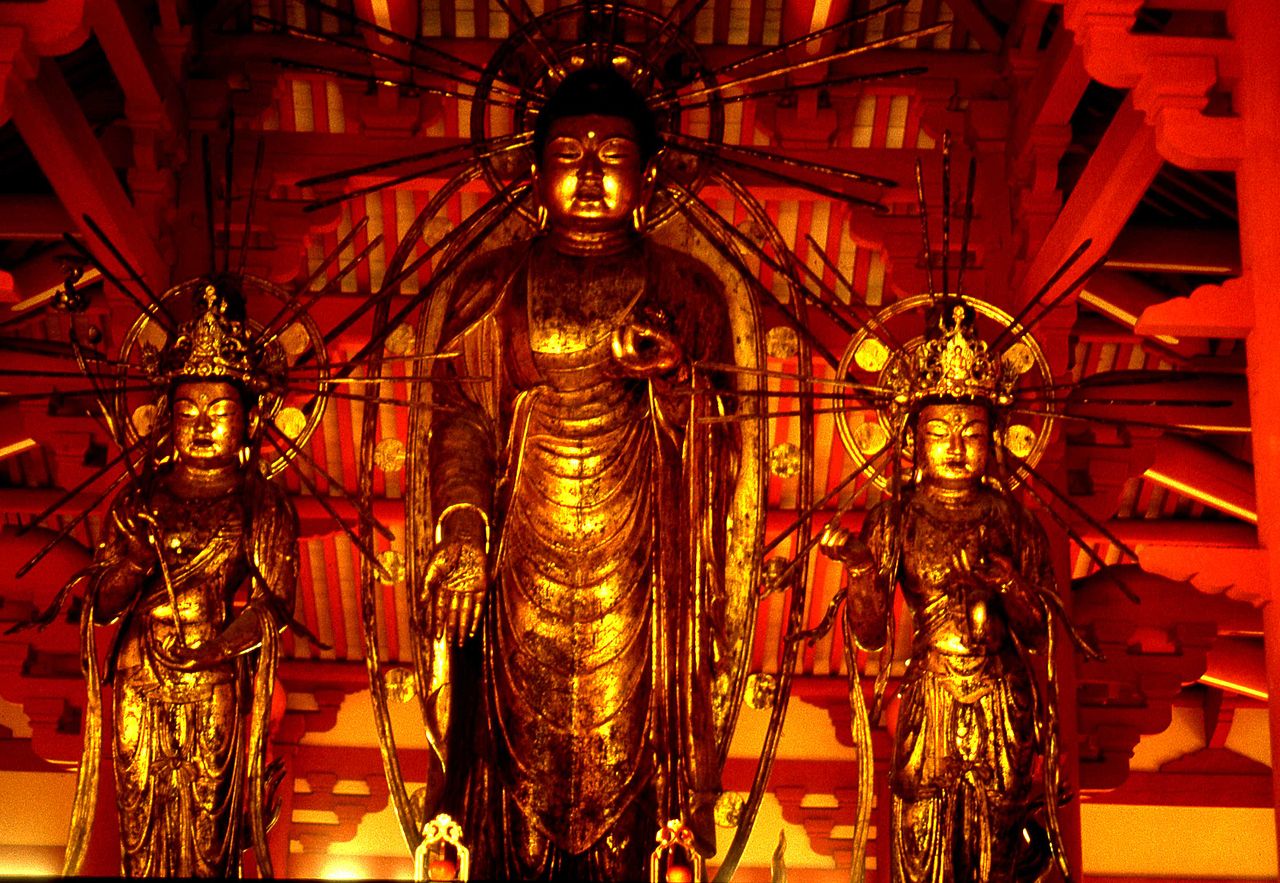

高さ5メートルに及ぶこの大きな阿弥陀像は、重源上人が建立した大仏様による浄土寺浄土堂に安置されている。

宋画をもとにしており、観音・勢至とともに雲に乗った姿で表わされている。夏の日没時には背後から西日が差し込み、堂内は黄金色の光に照らされて、空間全体を極楽浄土と変貌させる。建築と彫刻が一体化した稀有な空間芸術である。

小学館、宮下規久朗『そのとき、西洋では 時代で比べる日本美術と西洋美術』P77

私はこれまで運慶、快慶についてのガイドブックや参考書を何冊も読んできました。運慶にはすぐに虜になってしまった私でしたが、快慶にはあまりヒットすることがなかったのが正直なところでした。ただ、この解説を読んで私はハッとしました。

「夏の日没時には背後から西日が差し込み、堂内は黄金色の光に照らされて、空間全体を極楽浄土と変貌させる。建築と彫刻が一体化した稀有な空間芸術である。」

夕暮れの西日を利用して堂内を照らし、空間全体を極楽浄土に変貌させる・・・!

これです!これはあのベルニーニが得意とした劇場空間創出型の彫刻芸術ではありませんか!

外部の光を利用して彫刻作品を照らす!この発想をベルニーニの400年も前から快慶は駆使していた!これには驚きました。

ちょうどこの阿弥陀三尊像がおられる浄土寺の映像がありましたのでここに紹介します。まさにこの映像は堂内に差し込む夕日に照らされた空間を見ることができます。

先ほども申しましたが、私はこれまで運慶快慶の本を何冊も読んできました。ですが、この阿弥陀三尊像を私は素通りしていたのです。

しかし宮下先生のこの本を読んだことでこの素晴らしい国宝の存在に撃ち抜かれることになりました。これは宮下先生が西洋美術の専門家であり、西洋美術を念頭において運慶快慶が語られていたからこそだと思います。つまり、宮下先生の本ということで私の中のベルニーニやカラヴァッジョなど光の芸術家の記憶が刺激され、それが快慶と結びついたのでしょう。これぞ他分野横断の学びの醍醐味です!

快慶の仏像を見てみたいという思いが私の中で爆発した瞬間でした。

そしてそんな私が手に取ったのが本書『快慶写真集』になります。

この本では快慶の仏像を様々な角度から楽しむことができます。正面からの全体写真はもちろん、写真家佐々木香輔氏のこだわりのアングルで快慶仏像を見ていくことができます。

後半のページでは比較もしやすいように快慶の作品が見開きで並べられていて快慶仏像の資料集としてもとても便利です。

また、それぞれの章に掲載されているコラムも非常に充実しています。快慶仏像の美しさの秘密が解説され、写真家ならではの視点からも解説を聞くことができます。これも実に刺激的でした。

今回の記事ではその中でも私が特に気になった浄土寺についてのコラムをご紹介したいと思います。

「光背のひみつ」

何かを見るためには光が必要ですが、光そのものには形がありません。その神秘的な存在の光をどのように造形として捉えるか。鎌倉時代を生きた仏師快慶が造った仏像には、その形のない光を巧みに捉えようとする工夫がたくさん仕掛けられています。とりわけ特筆すべきなのが、浄土寺浄土堂です。東大寺の大勧進であった重源上入の指揮のもと建てられた浄土堂と、そこに安置される快慶作の阿弥陀如来および両脇侍像(No.18)。そこには数々の光のトリックが仕掛けられており、同じく光を捉えるのに苦心する写真家として、その撮影体験はまさに驚きの連続でした。

浄土寺の浄土堂は、その名を冠する通り阿弥陀如来がいる極楽浄土を立体的に再現しようとした建築です。こうした極楽浄土の再現を試みた寺院は、末法思想が世に広がる平安時代から盛んに建てられるようになりました。かの有名な平等院鳳鳳堂もその代表例です。平等院鳳鳳堂は平安時代の後期、天喜元年(1053)に時の関白藤原頼道によって建立されました。本尊の阿弥陀如来像は仏師定朝の作で、当時の人からも「仏の本様」と称された名作中の名作です。平安の雅な宮廷文化を色濃く反映するように、堂内は様々な意匠で荘厳されています。

ここで注目したいのが、仏像の背後に表現された光背です。光背とは、仏が発する光明を可視化するために表現されたものです。放射状に光を表したり、蓮や唐草などの意匠を透彫りで取り入れたりと、各時代や仏像の尊格によって様々な表現がなされてきました。平等院鳳凰堂の光背は飛天光背といまに呼ばれるもので、二重円相部を中心に、周囲には湧き上がる雲形が透彫りされ、そこに大日如来像と十二躰の飛天像が取りつけられています。華やかな意匠が施された存在感に溢れる光背が、阿弥陀如来像の優雅な美しきを引き立てるのに効果を発揮しているといえます[写真1]。

一方で、浄土寺の阿弥陀如来と両脇侍像の光背を見てみましょう。屋根裏に届きそうなぐらいに放射した光条を主体としながらも、身光部は周囲に円相を透彫りするだけのとても簡素なデザインであることがわかります[写真2]。先ほど紹介した平等院鳳凰堂の煌びやかな荘厳とは対照的に、極力意匠を抑えた光背がここでは用いられています。なぜ、こうした簡素なデザインを快慶は採用したのでしょうか。

そのひみつは、彼岸の夕刻にあきらかになります。三尊の後壁となる浄土堂の西面は仏像を安置する建築では珍しく蔀戸となっており、屋外の光を積極的に取り入れるような設計が施されています。とりわけ彼岸の頃は像の真後ろに太陽が沈むようになっており、実際の夕陽が本尊の後光となるように演出されます。そして、この西から射し込む太陽の光を遮らないようにするために、ここでは意匠を最小限まで抑えた光背が採用されているのです。

正面からは見えませんが、身光の中央部も透彫りの大きな空白となっており、仏身にも背後からの太陽光を積極的に取り込もうとした工夫がうかがえます[写真3]。あえて立体物としての存在感を極限まで抑えることで太陽の光を透過させ、視覚効果として形のない光そのものを取り入れる。こうした逆転の発想でもって、快慶は神秘的な光をも造形に組み込むことに成功したのです。35頁の写真は、2019年の秋彼岸の時期の、まさに西面から太陽の光が射し込むその瞬間を撮影したものです。円形須弥壇の黒漆が水面のように夕陽を反射しはじめると、本尊はまるで宙にふわふわと浮き上がったかのようでした。雲の台座も相まって、無重力を体現したような様相です。堂内の丹塗の柱が阿弥陀三尊像の漆箔の金に写り込み、全身を赤く染め上げます。その光景はまさに浄土そのものでした。

快慶最晩年の造像である、光臺院の阿弥陀如来および両脇侍像の光背も見逃すことができません(112 ~121頁)。鍍金銀が施された銅板の光背には、青緑色のガラス玉がたくさん巌め込まれています。そのガラス玉がゆらゆらと放つオーラのように火焔状の唐草飾りは透彫りされ、頭光からは放射状に光が発せられます。撮影の際、暗い厨子内にライトを当てた瞬間に輝き始めたその様は、まるでマグネシウムが一瞬で燃え上がったかのようでした。形のない神秘的な光が、そのまま具現化されたような光臺院の光背。それは生涯をかけて光を探究した仏師快慶がたどり着いた、唯一無二の光背表現といえます。

東京美術、佐々木香輔『快慶作品集』P84

いかがでしょうか。この解説を読むと快慶がいかに驚くべき力を持っているか伝わってきますよね。

そしてこのコラムの最後に書かれていた光臺院の阿弥陀如来像も気になりますよね。もちろんこの阿弥陀如来像の写真もこの写真集に収録されています。その写真を見るだけでも圧倒的な美しさが伝わってきました。そしてさらに私はこの仏像が所蔵されている光臺院についても調べてみました。

なんと、ここは今は宿坊としても利用ができるようです。

何とか機会を作って私もここを訪れようと今考えています。

快慶の仏像をもっと知りたい方に本書は非常におすすめです。どんどん快慶に興味が湧くこと間違いなしです。私も行きたい場所がどんどん増えてきて大変なことになっています。

ぜひぜひこの本はおすすめしたい逸品です。

以上、「佐々木香輔『快慶作品集』概要と感想~快慶仏像のおすすめ写真集!美の極致!光の芸術についての解説もありがたい参考書」でした。

Amazon商品ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事