松木武彦『美の考古学 古代人は何に魅せられてきたか』あらすじと感想~人を動かす力とは何か。考古学から見る刺激的な世界へ

松木武彦『美の考古学 古代人は何に魅せられてきたか』あらすじと感想~人を動かす力とは何か。考古学から見る刺激的な世界へ

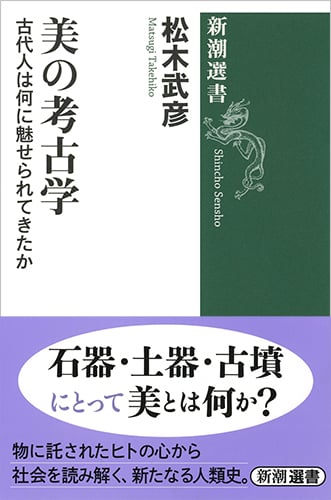

今回ご紹介するのは2016年に新潮社より発行された松木武彦著『美の考古学 古代人は何に魅せられてきたか』です。

早速この本について見ていきましょう。

石器・土器・古墳の「美」とは何か? 新たなる人類史の試み。60万年前のホモ・ハイデルベルゲンシスの石斧に始まり、縄文・弥生土器、古墳に至るまで、考古学は物の機能や技術面しか見てこなかった。だが、じつは「美」こそが、いにしえの人びとの在りかたを方向づけてきたのだ。物に託された数と図形、色や質感などを切り口に、人の心の動きと社会の変遷とを重ね合わせる画期的論考。

Amazon商品紹介ページより

『考古学から学ぶ古墳入門』や『未盗掘古墳と天皇陵古墳』など、本書の著者松木武彦氏の著作はこれまでも当ブログで紹介してきましたが、本作『美の考古学』も実に刺激的な名著です!

古墳や考古学というと私達にとってはなかなか近づきにくいジャンルではありますが今作でも松木節全開の語り口で私達を楽しく考古学の世界へと導いてくれます。

今作のテーマは「美」。

古代人にとって「美」とはいかなるものだったのか。そして「美」はどのような力を持っていたのかを本書で考察していくことになります。

この本では、(中略)従来の歴史教科書の記述には結実してこなかったような新しいモノの見方をもって、過去の人びとが数十万年以上にもわたって残してきた考古資料に意味づけをあたえてみたい。そして、それをつなぎ合わせることによって、新しい考古学による人類史の物語を描いてみようと思う。

新しいモノの見方のキーポイントになるのは「美」だ。美とは、広い意味で、心を動かす力である。立体的で複雑に飾られた縄文土器に声をあげそうになるのは、心が動かされるから。すなわちそんな美の力が、縄文土器には盛り込まれているからである。反対に古墳時代の土器が一見退屈なのは、美の盛り込みようが縄文土器よりも少ないからだろう。

ただし、古墳時代の土器でもよくできたものは、へりや稜がシャープに磨き整えられて、いかにも快適に使えそうだ。現代のジェット機やスポーヅカーを見たときに近い感覚が、見ていると湧き起ってくる。これも、声をあげそうになる縄文土器のそれと方向性はちがうけれども、やはり心を動かすという意味では、美の一種といえるのである。

美は、過去のものだけに盛り込まれているのではない。いま、私がこの文章をつづっているパソコンも、四隅はわずかに丸みをおび、蓋はコバルト色に塗装され、メーカーのロゴが流麗な字体で浮き彫りにされている。機能とは何ら関係のない、見た目を追求した造作だ。身の回りの用具から大きな建造物にいたるまで、このような「余計」な造作が盛り込まれていないモノを見つけ出すのは、ほとんど不可能に近い。

これらの余計な造作は、何のために、この世のほとんどすべてのモノに盛り込まれているのだろうか。私のパソコンの場合、それはある程度、私がこの製品を選んで買うときに役立った。もちろんまずは機能と価格が選択の基準とはなるのだが、それらがだいたい同じなら、次にはデザインや色などの余計な造作が、選択のための重要かつ最終的な基準として浮かび上がってくる。衣服ともなると、デザインや色はむしろ最優先にすべき選択基準だし、装飾品なども、それらがすべてを占める。さらに、衣服や装飾品は、今度は持ち主としての自分自身を飾り、ときには異性に選択してもらうための大切な手段ともなる。

このように、ありとあらゆる物に盛り込まれた機能以外の余計な造作は、物と物、物と人、そしてそれらの物をもつ人と人との社会的な関係を演出するという、重要な役割をもっているのだ。その意味で、そうした造作はまったく「余計」ではない。社会的な関係の中で有利な位置を勝ちとるための魅力あふれるパワーとして、機能しているからである。この造作こそが美である。

私たちが美にかこまれて暮らしているのは、私たち人間の社会が、それなしでは成りたたず、立ちゆかないからだろう。社会を構成するすべての人と人との関係に、物の放つ美が大きな力をおよぼしている。それゆえに、人が人との関係を築くとか、強化するなどの目的で、物の放つ美が利用されたり強力な美を放つ物が創り出されたりしている。そして、これらの美の多くは物として残るから、私たちの世界は、太古の時代からごく近い過去まで、人びとが創ってきた美で埋め尽くされている。いまの瞬間にも美は生まれ、降りやまぬ雪のように世界を覆いつづけている。

考古学は、過去の人びとが残した「物」から人間の歩みを探る学問だ。太古よりこのかた世界中を埋め尽くしてきた美を宿すすべてが「物」であるかぎりは、当然それも考古学の分析の対象となるはずである。しかし、これまでの考古学は、物のもついろいろな側面のうち、物理的な役割を引き受けるところにだけ光を当てて、それが反映する物の機能や技術の歩み、すなわち経済や政治をもっぱら中心とする歴史の証言者に仕立てようとするきらいが強かった。

この本では、そんな常套的な考古学の営みからは、いったん離れることにする。太古から比較的近い過去まで、人が作る物にはどんな美が宿されてきたのか、逆に言えば、人は物にどんな美を盛り込んできたのか。それは何のためだったのか。物に盛り込まれた美が織りなし、演出した人と人との関係はいかなるもので、それは時代とともにどう変わったのか。物のもつ美そのものの変化から、それはどう読みとれるのか。この本がとり組みたいのはそういう課題だ。タイトルとした「美の考古学」とは、物のもつ物理的な役割よりも心理的な役割に光を当てた、もう一つの考古学である。

新潮社、松木武彦『美の考古学 古代人は何に魅せられてきたか』P4-6

「美とは、広い意味で、心を動かす力である」

これが本書のカギとなります。

古代人はこの美の力を使って社会の結びつきを作り、より大きく緊密な共同体を作ることに成功しました。実用的には一見「無用」に思える美こそ、深いところで人を繋げる究極の媒介となっていたのです。

本書ではそのことをひとつひとつ事例を見ていきながら時代順に美の変遷を見ていくことになります。上の本紹介にもありましたように、最初は60万年前のホモ・ハイデルベルゲンシスから、縄文、弥生、古墳時代の出土品から見えてくる美の観念は非常に興味深いです。

しかもミケランジェロやフェルメールなどの巨匠と絡めて語られたり、フランス・ドゥ・ワールやクリストファー・ボームなどの人類学者の説が登場したりと、そのスケールも非常に大きいです。私の大好きなこの2人の学者が出てきた時は思わず興奮してしまいました。(フランス・ドゥ・ワールについては当ブログでも『道徳性の起源』という本を以前紹介しています)

また、大山古墳などの巨大古墳がなぜ作られたのか、なぜあそこまで大きくしなければならなかったのかという点も刺激的でした。本書前半ではエジプトのピラミッドについても語られますが、まさにこうした巨大モニュメントの意味についても深く考えさせられます。

いや~これはすごい本でした!松木武彦氏の著書はどれも刺激的ですが、本書も大変なことになっています。ぜひぜひおすすめしたい名著です。

以上、「松木武彦『美の考古学 古代人は何に魅せられてきたか』あらすじと感想~人を動かす力とは何か。考古学から見る刺激的な世界へ」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事