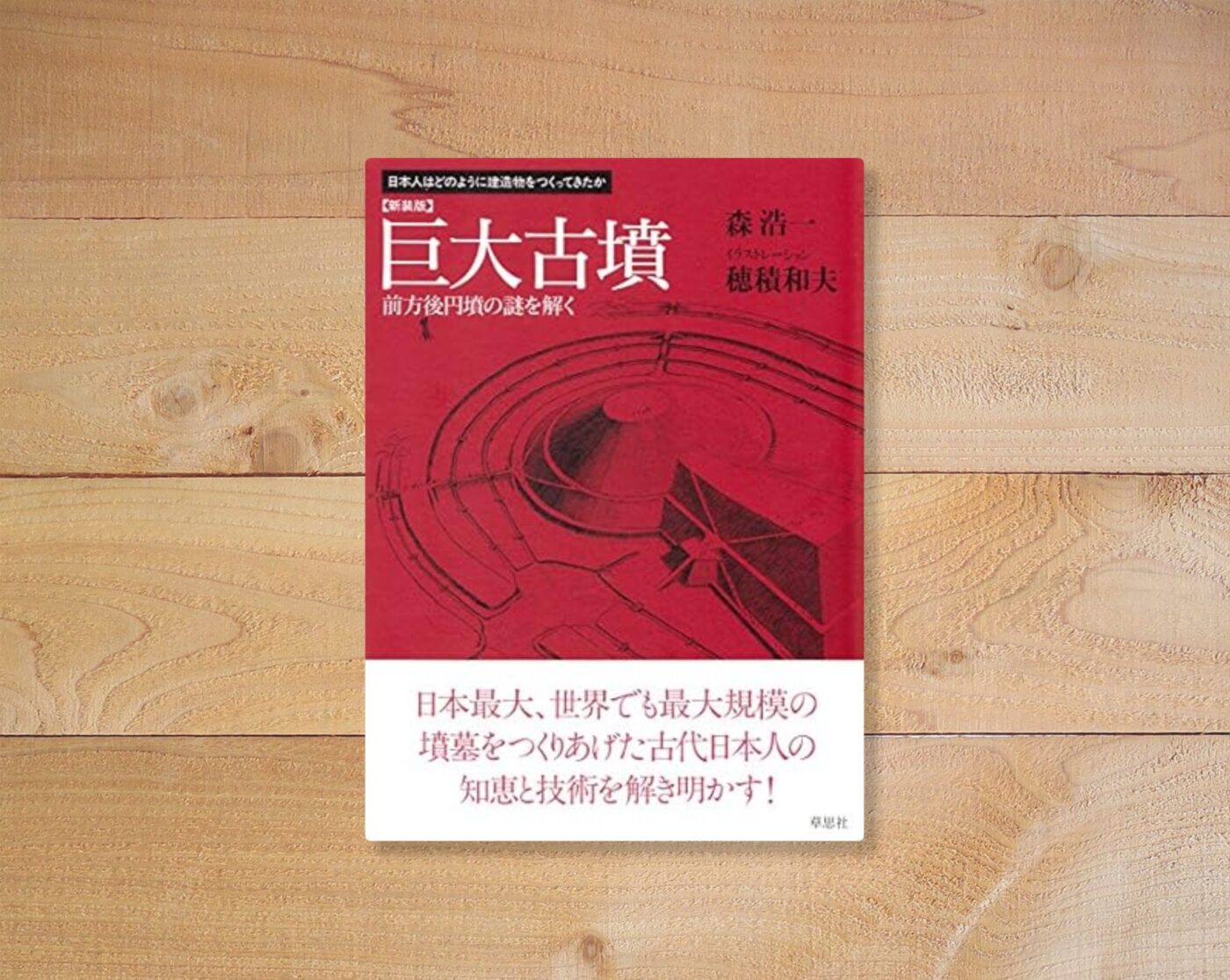

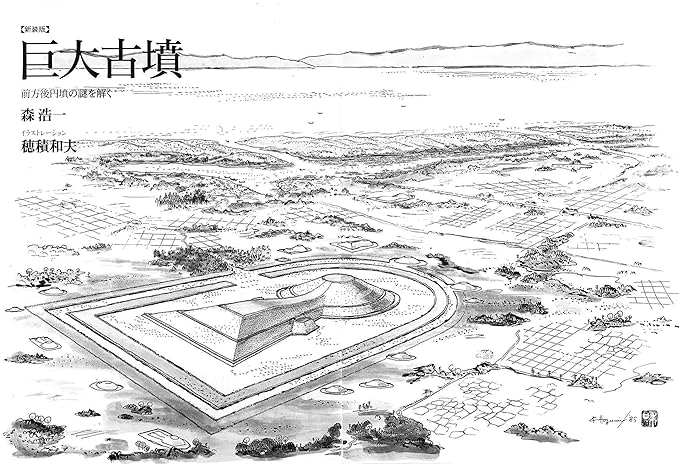

森浩一、穂積和夫『新装版 巨大古墳』あらすじと感想~大仙古墳はどのように作られたのかをイラストで学べるおすすめ参考書!

森浩一、穂積和夫『新装版 巨大古墳 前方後円墳の謎を解く』あらすじと感想~大仙古墳はどのように作られたのかをイラストで学べるおすすめ参考書!

今回ご紹介するのは2014年に草思社より発行された森浩一著、穂積和夫イラストの『新装版 巨大古墳 前方後円墳の謎を解く』です。

早速この本について見ていきましょう。

仁徳天皇陵とも呼ばれる大山古墳(大仙古墳)は、墳丘の長さ日本最大、全体の面積は世界最大といわれる巨大古墳。

Amazon商品紹介ページより

それはどのようにして築造されたのか。

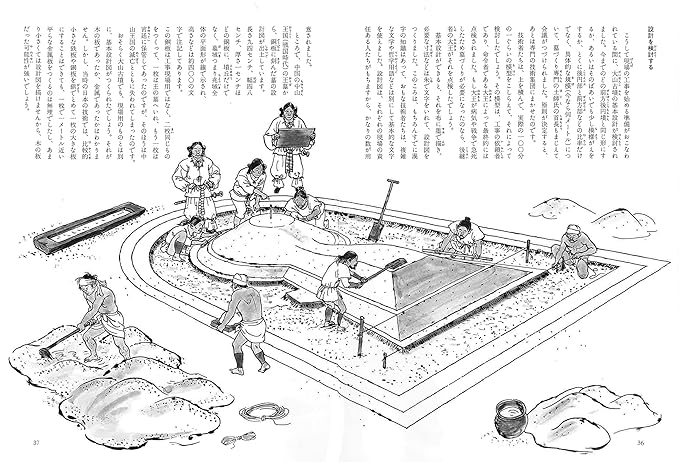

じつは、それは大陸伝来の新技術ではなく、弥生時代以来、日本人が培ってきたごく簡単な技術の応用だったという。

わかりやすい図解で巨大古墳の秘密を解く。

本書は日本最大の前方後円墳である大仙古墳がいかにして作られたかをイラストと共に見ていけるおすすめのガイドブックです。

以前の記事で紹介した香取忠彦、穂積和夫著『新装版・奈良の大仏』と同じように本書も見開きでイラストが描かれていて、とてもわかりやすい参考書となっています。

私達も教科書などで必ず習う大仙古墳でありますが、その名前や写真に関しては知ってはいてもいざそれがどのように作られたかというと意外とピンと来ないですよね。私もそうでした。ですがこの本を読めばどれだけ高度な技術が用いられていたのかがよくわかります。そして単にこの巨大古墳の造り方だけでなく、その存在意義についても考えさせられることになります。

ぜひ紹介したいのが本書冒頭の著者の次の言葉です。

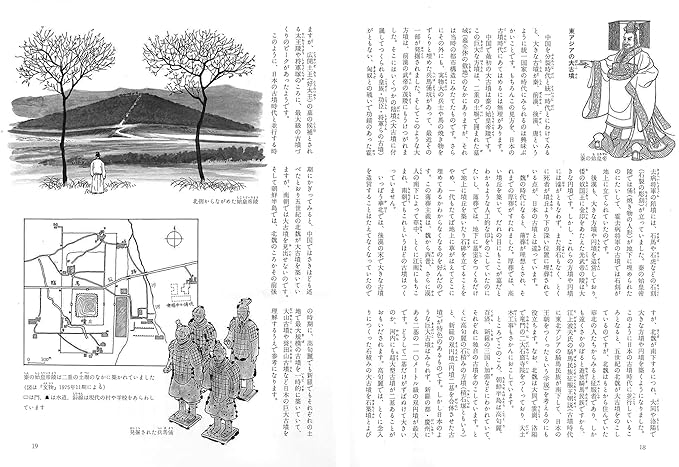

ふりかえると、私など考古学をやるのにたいへん幸運なときに生まれあわせたものです。これは第一次世界大戦の少し前のことですが、イギリス人のウィリアムズ=フリーマンは、「野外古学者になるには、鳥にならなければならない」と友人に語ったと伝えられています。七〇年ほど前にはまだ、古墳の形を空からみることは人間にとって夢だったのです。また、日本では第二次世界大戦が終わるまで、天皇陵を上空からみたり撮影することは禁止されていたので、大山古墳をはじめ、天皇陵になっている前方後円墳を上からみることはできませんでした。

それが今日では、心ゆくまでそれらを上空からながめることができるのです。空からみた大山古墳の写真はたいていの歴史の教科書に使われており、現代人なら考古学の研究者でなくてもみなれた写真になっています。しかし、空から古墳をみおろすという、このかなえられた夢を現代人が楽しむのはよいのですが、古墳時代には原則として、古墳は地上に立って横からながめるものであった、というごく当たり前のことにも気づかねばなりません。

そこで、古墳時代にさかのぼって、人々が古墳をどのようにしてながめたのか想像してみましょう。船にのって北九州から瀬戸内海を東へ進み、明石海峡にさしかかると、一基の前方後円墳がみえます。それはまるで石で築いたかとおもうほど、墳丘の表面を石でおおいつくされた五色塚古墳(神戸市)です。海上を航海する船にとっては真っ白い目印であり、同時にここからが畿内になるという政治的な勢力を示す構築物でもあります。船がそのまま東に進んで、神戸市の敏馬の浦をすぎると、やがて海岸ぞいに処女塚を中心に三つの前方後円墳が築かれているのがみえます。

さらに大阪湾を東につきあたって南下すると、大阪市内にもいくつかの前方後円墳はありますが、船上からの注意はあまりひかなかったようです。しかし、今日の堺市の海岸近くにあったと推定される港にはいると、すぐ上の台地には巨大な墳丘がそびえています。これが大山古墳なのです。現在は樹木がおい茂っていますが、築かれた当初は全体を石でおおわれており、遠くの海上からでもその輝く墳丘をのぞむことができたのです。

どうやら大山古墳は、海からの姿が重視されていたようです。とくに港との関係に焦点をあてて、その謎を解く必要がありそうなのです。もの心がついたころからみている大山古墳についての私の考えを、それでは説明しましょう。

森浩一著、穂積和夫イラストの『新装版 巨大古墳 前方後円墳の謎を解く』P5

巨大古墳がそもそも横から見上げるべき存在であり、さらにいえば海からの姿が意識されていたというのは言われてみると意外ですよね。ですがこれを聞くと巨大な前方後円墳に対するイメージもかなり変わるのではないでしょうか。

私も上の引用箇所を読んだ時は驚きました。そして五色塚古墳にも行ってみたくて仕方なくなりました。

しかも、なんと現在この五色塚古墳はかつての姿を再現して修復されたというのです。上の写真のように敷石が施され埴輪も置かれています。これは何としても見てみたい・・・!

そしてこの五色塚古墳と同じようにあの大仙古墳もかつては敷石に覆われた白い山のようだったというのですからこれはロマンがあります。まさに人間の手で自然界には存在しないような神々しい山を作ってしまったのです。そう考えると巨大古墳の存在がこれまでイメージしていたものとは全く異なるもののように見えてきました。

また、もうひとつ紹介したい箇所があります。少し長くなりますが重要な箇所ですのでじっくり読んでいきます。

「古墳は古代人の墓で、古墳のある土地は死者の静寂の世界である」とよく表現されます。しかしこれは、現代の墓地からうける印象に多分に左右された言葉といえます。すでにお話ししたように、四~六世紀にかけて、いいかえれば古墳時代の前期と中期、後期の最初のころには、もっとも人口密度の高いところといえば、巨大古墳を造営中の土地だったのです。どんな地方でも人がいちばん集中しているのは、大王や豪族の館ではなく、古墳を造営している場所だったはずです。

これは中国の前漢の時代の話ですが、「陵邑」とよぶ計画都市がありました。、皇帝が自分の陵の造営に着手すると同時に、その周辺に人々を移住させて、強制的に出現させた都市のことです。したがって皇帝は野原の真ん中にある墳丘に埋められたのではなく、日常的な生活が活発にいとなまれている、にぎやかな土地の真ん中に葬られたのです。しかし、無理につくった都市ですから、しばらくするとすたれてしまって、今日みられるように大墳丘とそれを取り囲む土塀、といった風景になってしまいました。

日本の巨大古墳でも、似たような状況があったのです。最近の発掘では、古墳だけでなく、その周辺の土地をも対象にすることが多くなっています。その結果、古墳時代の集落跡だけでなく、玉つくりや鍛冶の工房跡などがつぎつぎに発掘されはじめました。大山古墳の近くでも、鉄器加工などとともに、製塩土器を使った塩づくりをおこなっていたことがわかりました。これらの発掘によって、死者の世界といったイメージとは大きく違った実態が明らかになってきたのです。

百舌鳥古墳群には、帆立貝式古墳もふくめると全部で二七基の前方後円墳があって、そのうち少なくとも五基の巨大古墳があります。それらが大きく見積もっても一五〇年のあいだにつぎつぎと造営されたのですから、中国の陵邑とは趣の異なったにぎやかさをていしていたと想像されます。

この古墳が造営されている一帯を、私は墓地域という言葉でよんでいますが、ここには、役人、祭祀者、技術者、工人、兵士、土木作業に従事する者などじつに多くの種類の人たちが集まって、活気のある暮らしをくりひろげていたのです。したがって、古墳の造営というと、豪族たちが権力を誇示するためにおこなったという面があるいっぽうで、その地域の集団全体が無から有をつくりだすというの目的に向かって団結を強めたという側面があることもみのがせません。

そして、遠い土地から駆りだされて土堀りや土運びをさせられた労働者たちはともかく、技術者や工人たちのなかには、つぎつぎに工事される古墳の造営にかかわっているうちに、やがて百舌鳥野の各地に定住する人たちもあらわれたことでしょう。土師氏などは、この地で巨大古墳の造営が終わったあとも、本拠をかまえていたのです。

森浩一著、穂積和夫イラストの『新装版 巨大古墳 前方後円墳の謎を解く』P74-75

いかがでしょうか。この箇所は特に衝撃的な内容ですよね。

古墳が人々の生活と共にあったというのは以前当ブログでも紹介した松木武彦著『考古学から学ぶ古墳入門』で語られていたこととも重なってきます。まさにこうした古墳と人々との深いつながりこそ私が古墳にはまる大きなきっかけとなったのでした。

そしてこうした大規模な土木工事のノウハウや実績があったからこそ後の仏教寺院建築へと繋がっていったのではないでしょうか。これは本書には書かれてはいませんが、僧侶としてはどうしても仏教との関連でものを見てしまいます。あの東大寺造営の巨大プロジェクトもまさにこの大仙古墳と重なってきます。歴史のつながりということを考える上でも本書はとても大きな意義があるのではないでしょうか。ぜひぜひおすすめしたい一冊です。

以上、「森浩一、穂積和夫『新装版 巨大古墳』あらすじと感想~大仙古墳はどのように作られたのかをイラストで学べるおすすめ参考書!」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

巨大古墳 新装版 (日本人はどのように建造物をつくってきたか)

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事