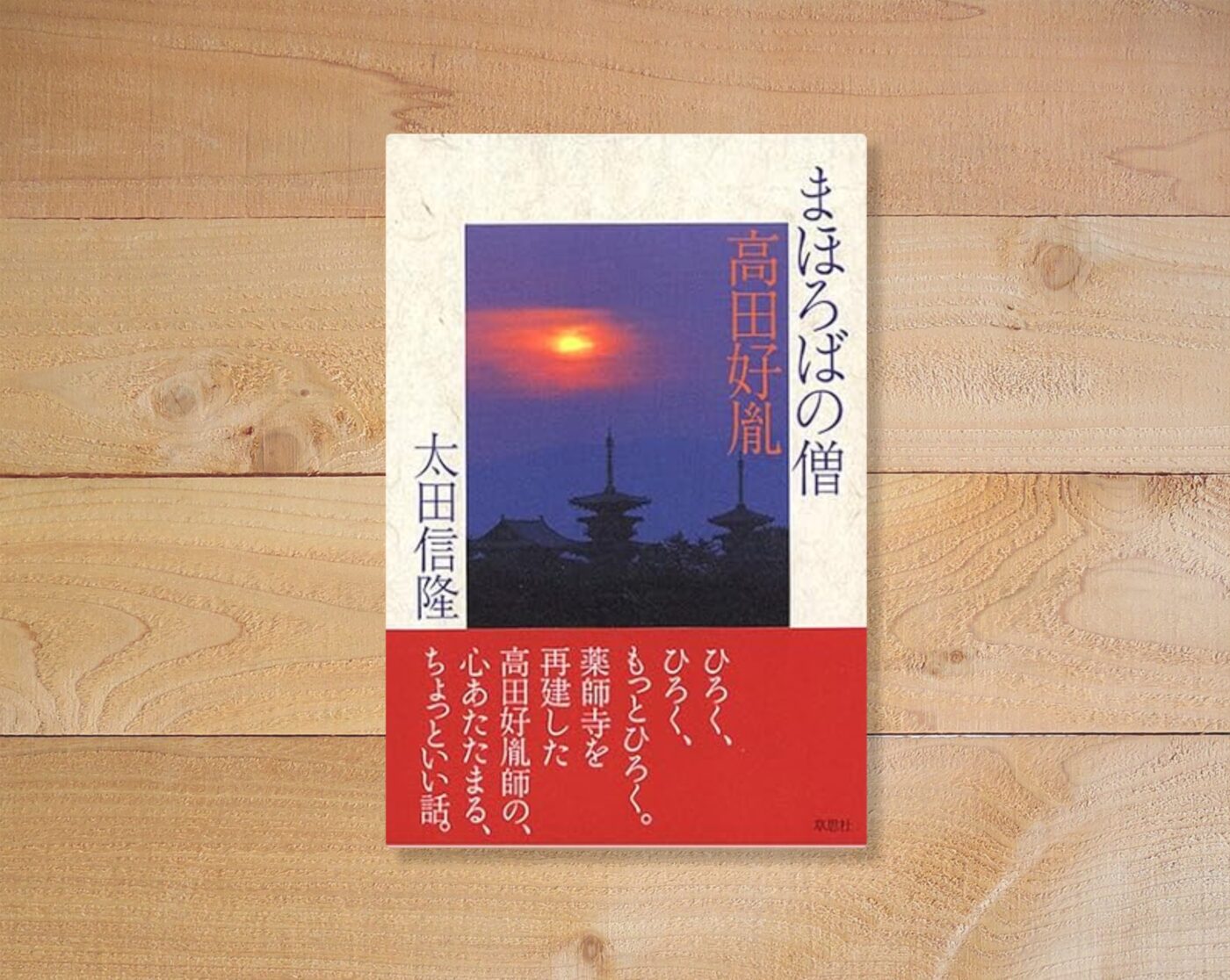

太田信隆『まほろばの僧 高田好胤』あらすじと感想~薬師寺再建に奔走した名僧のおすすめ伝記!

太田信隆『まほろばの僧 高田好胤』あらすじと感想~薬師寺再建に奔走した名僧のおすすめ伝記!

今回ご紹介するのは2005年に草思社より発行された太田信隆著『まほろばの僧 高田好胤』です。

早速この本について見ていきましょう。

般若心経の写経による浄財で薬師寺を再建しようと提唱した高田好胤。その写経は現在、七百万巻を超える。薬師寺復興を果たした好胤師の、心あたたまる珠玉の評伝。

Amazon商品ページはこちら

本書は薬師寺再建の立役者高田好胤師のおすすめ伝記です。

著者の太田信隆氏は「まえがき」で高田好胤師について次のように語っています。

高田好胤は、小学校五年生のときに薬師寺に入り橋本凝胤管長を師父として訓育された。凝胤は南都仏教の伝統を受け継ぐ菜食不犯、峻厳な傑僧であった。

青年僧の時代は、境内で修学旅行生の案内に明け暮れた。ガヤガヤいいながら寺にやってきた生徒たちの中には、好胤の話を聞いているうちに心を打たれて、帰りには合掌するようになったというものもいた。「寺は金閣、庭は竜安、坊主は薬師寺べリーグッド」と書いた手紙が舞い込んだ。好胤の〝青空説法〟を聞いた修学旅行生は、二百七十万人にのぼる。

薬師寺は中世の戦乱で兵火にあい、創建当初の建物は東塔しか残っていなかった。住職を引き継ぎ管長職に就いた好胤は、老朽化していた仮建築の金堂の復興を発願した。その費用十億円を寄進しようという企業の申し出もあったが、百万巻の写経を勧進し、一巻千円の納経料を集めて、白鳳様式の壮麗な金堂を再現した。募財のために全国を駆けめぐって、説法をした。東へ西へはげしく、行き来していたので、「好胤、矢の如し」といわれた。

金堂の完成の後、礎石しか残っていなかった西塔も復興し、創建当初のように東西に塔が並んだ。

薬師寺の伽藍の復興工事に、法隆寺の大修理で経験を重ねた、宮大工棟梁・西岡常一を迎えたことは大きかった。

西岡は西塔を仕上げてから、好胤に、スズメが「ちゅうもん(中門)、ちゅうもん」と鳴いています、カラスが「かいろう(回廊)、かいろう」と鳴いています、と鳥の鳴き声に仮託して、その復興を請願した。西岡の真情に動かされて、好胤は中門や回廊も復元した。薬師寺の写経は現在、七百万巻に達している。

昭和三十年代の後半から、日本の経済は急成長して物資が豊かになった反面、心の温もりとか、人情とかいったものが、希薄になった。「いつくしみ」や「恩」というような言葉は、もはや、日常の中でも、出てこないようになった。

好胤は、「物で栄えて、心で亡びる」と言い続けた。「忙しいという字は、立心偏、つまり、心が亡ぶ、ということです」といった。

薬師寺は、深遠で難解な唯識教学を根本とする法相宗であるが、好胤は、その教義を、生活感覚でわかりやすく説いた。「仏教は、まるいこころの教えです」と表現した。ユーモアをまじえて、人びとの心に安らぎを届けた。

好胤は、師匠の凝胤が亡くなったとき、詰めかけた新聞記者に「故人は、ひと言でいうと、どんな人でしたか」と聞かれて、「恐い人でした」と答え、「けれども、やさしい人でした」と付け加えた。

私は、山田法胤(現在、副住職)の紹介で好胤と会い、知遇を得た。好胤が管長になったころであった。学校の後輩ということで親しくしてもらい、さまざまな教示を受けた。

私に、もし、好胤という人は、どんな人であったか、と問われたら、さあ、どのように答えようか。やはり、「情の人でした」ということになろう。そして、「仏教の『慈』と『悲』の心をこもった、情の人でした」と付け加えたい。

その人、高田好胤の生涯を「まほろばの僧」という題で、書き留めようと稿を進めた。ようやく、まとまった。

これを、ご本人が読んだと仮想してみる。お気に召さないだろう。「こらーッ」という、声が聞こえてきそうである。

草思社、太田信隆『まほろばの僧 高田好胤』P2-4

薬師寺の伽藍が写経のお布施によって建てられたというのは有名な話ですよね。私もその話を聞いた時、なんと立派なことかと感動したものでした。

そして私自身、かつて薬師寺の僧侶の法話を聞き感動したひとりです。私も中学生の頃にこの薬師寺を訪れ、上の引用に書かれていたようにその説法に感銘を受けて帰ったのでありました。「薬師寺には素晴らしい僧侶の方々がいる」、そのことだけでも私にとって大きな救いとなったのでした。私自身、お寺の長男として生まれ、後継ぎとなる上で色々な葛藤もありました。ですが、この薬師寺の僧侶の姿というのは中学生ながら憧れといいますか、僧侶という生き方に尊敬の念を抱くきっかけとなったのを覚えています。

ですので私にとっても薬師寺というのは思い入れのあるお寺でありました。

その薬師寺の基盤を作ったのが本書の主人公高田好胤師になります。

本書では困難な状況の中でも強い意志で前に進み続けた師の人生が語られます。これほど偉大な先達が昭和、平成の日本仏教界におられたというのは実にありがたいことでした。偉大な先達の存在はそれだけで私達の勇気になります。私達もその偉大な足跡をただ崇めるだけでなく、私達も仏教、いやこの世のために進み続けなければなりません。本書を読み、改めて「僧侶としていかにあるべきか」を考えさせられました。そして前に進む力をもらった気がします。

そして本書では荒廃した薬師寺やそこからの見事な復活についても詳しく見ていきます。言うならば本書は「薬師寺の伝記」とも言えることでしょう。高田好胤師と薬師寺、昭和から平成にかけての激動の歴史を体感できるおすすめ作品です。

仏教の入り口としても本書はおすすめです。この本を読めばきっと高田好胤師を通して仏教にも興味がわくことでしょう。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「太田信隆『まほろばの僧 高田好胤』あらすじと感想~薬師寺再建に奔走した名僧のおすすめ伝記!」でした。

Amazon商品ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事