関橋眞理『天平の阿修羅再び』あらすじと感想~あの阿修羅は朱色にひげが生えていた?出来た当時の仏像について考えさせられる1冊

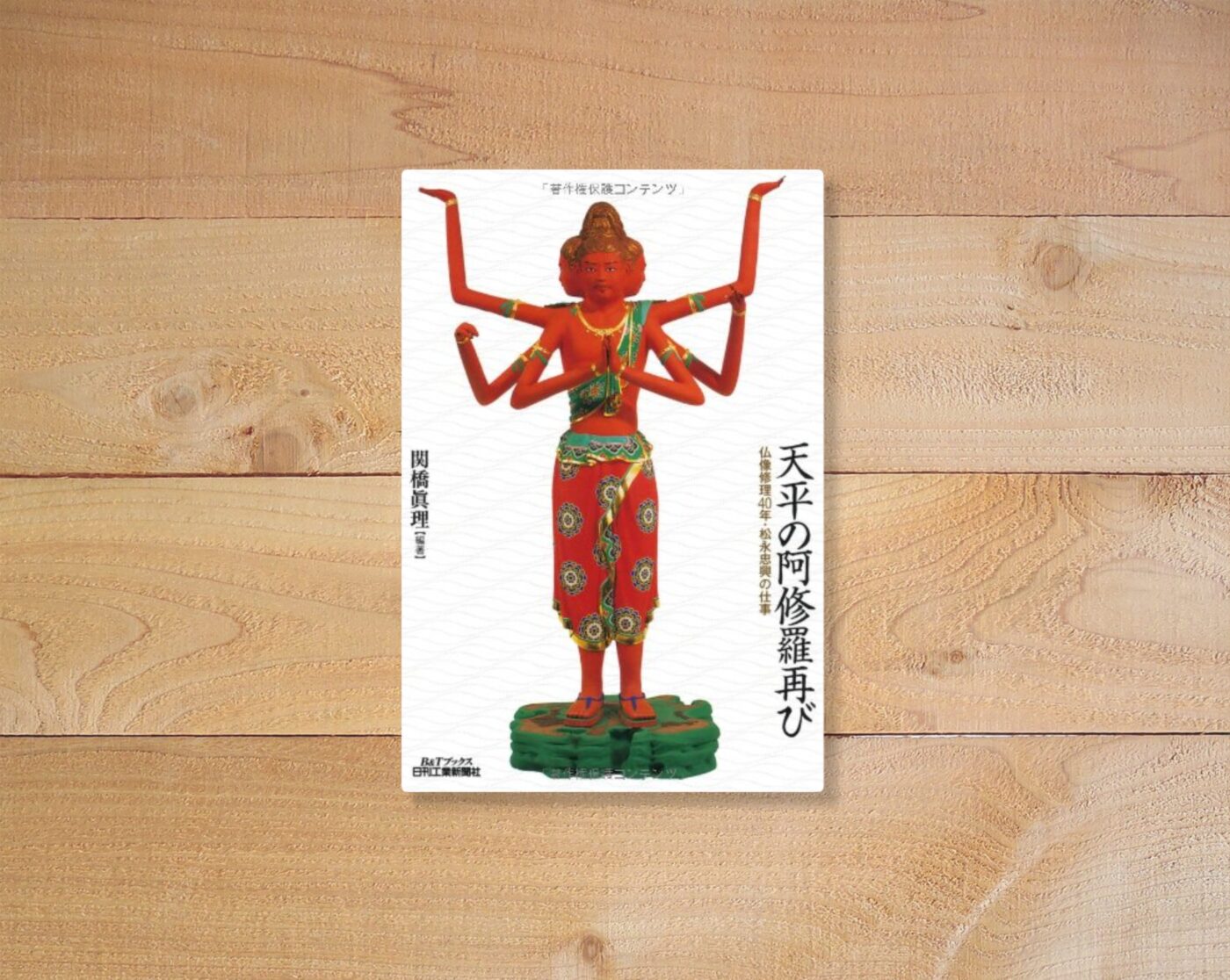

関橋眞理『天平の阿修羅再び 仏像修理40年・松永忠興の仕事』あらすじと感想~あの阿修羅は朱色にひげが生えていた?出来た当時の仏像について考えさせられる1冊

今回ご紹介するのは2011年に日刊工業新聞社より発行された関橋眞理編著『天平の阿修羅再び 仏像修理40年・松永忠興の仕事』です。

早速この本について見ていきましょう。

多くの人を魅了してやまない仏像。その仏像が創作された当時から現在まで受け継がれてきた過程は、保存技術なくしては語れない。本書は、国宝・重要文化財をはじめとする美術工芸品(彫刻および木工品)の修理を行う美術院で40年間、仏像修理や模刻に携わってきた松永氏の仕事について、阿修羅像の模造を中心に紹介し、仏像修理の実態、仏像模刻の意義を解説する。

Amazon商品ページより

本書は何と言ってもこの表紙にありますように、興福寺の阿修羅像の復元模造が強烈です。

私達が想像する阿修羅像といえば、こちらの灰色がかったお姿ですよね。そして愁いを帯びた少年のようなお顔が特徴でもあります。

しかし、この像が造られた当時は上の表紙のように全身が鮮やかな朱色で、しかもよく見ると顔にひげがあるではありませんか!私達が普段イメージする美少年的な阿修羅とはかなり違ったお顔をされているのです。天平時代に限らず、かつての仏像は皆色鮮やかだったというのは知識の上では知ってはいても、やはりいざ実際に色がついているお姿を見るとなかなか強烈ですよね。

本書では仏像修復のプロのお話を聞きながらこうした仏像本来の姿について考えていくことになります。

本書冒頭で著者はこの本について次のように述べています。

ニ〇一〇年秋、奈良国立博物館で開催された「仏像修理100年」展の会場に、朱に輝く阿修羅像がすっくと立っていた。その姿は興福寺で見る阿修羅像とはあまりに違う趣。多くの人はこの見慣れない阿修羅に驚くだろうが、この模造阿修羅像の彩色こそが、造られた当初、天平の姿である。

阿修羅像の模造制作は、文化庁の模造事業の一つで、財団法人美術院が行った。松永忠興氏はそのチーフとしてこの事業に参加、彩色は後輩にあたる、日本画の復元模写のエキスパートが担当した。

松永氏は二〇〇八年に退職するまで、美術院国宝修理所で四十年間、仏像をはじめとする国宝や重要文化財の修理と模造に携わってきた。その中には京都・智積院など大本山の本尊制作も含まれている。

東京藝術大学大学院を経てこの道に入った松永氏には、修理や模造制作の過程で古典作品を学び、先人の知恵に追いつこうとする姿勢がある。それは「修理や模造はクリエイティブな仕事」という言葉にも表れている。

本書は、そんな松永氏に修理技術者からの視点で、数多い仕事の中から九作品について語ってもらったものである。

我々は現存の仏像を見るとき、造られた当時の姿を想像することは難しく、木や土、金属、石などの素材で造られたそれらの制作工程についても多くは知らない。修理の現場を垣間見ることで、仏像を造った古の職人の仕事ぶりや、修理技術者の想い、仏像修理ということへの理解が深まることを期待したい。

本書には、模造阿修羅像の彩色を担当した加藤純子氏と、奈良国立博物館上席研究員(取材時)で、長年松永氏と一緒に仕事をしてきた鈴木喜博氏との対談も併せて掲載した。

加藤氏とは実際の阿修羅像に残っている色を見つけていく過程と苦労を、鈴木氏とは当時の思い出と修理の意義について話していただいた。

本書が、仏像を観るときの新たな楽しみの一助となれば幸いである。

日刊工業新聞社、関橋眞理編著『天平の阿修羅再び 仏像修理40年・松永忠興の仕事』P2-3

「修理の現場を垣間見ることで、仏像を造った古の職人の仕事ぶりや、修理技術者の想い、仏像修理ということへの理解が深まることを期待したい。」

まさに普段知ることのない修理の現場を通して私達が想像もしなかったような仏像の姿を知れる本書は実に刺激的です。

そして本書を読んでやはり思わずにいられなかったのが、「私達がありがたいと思う仏像の姿はどのようなものなのか」ということでした。

上の画像でもそうでしたが、私達の多くが素朴に「ありがたい」と感じるのは歴史を感じる黒ずんだ仏像なのではないでしょうか。極彩色の煌びやかな仏像に対し現代人たる私達がどのような感情を抱くのかというのはやはり大きな問題です。ここに私達の日本人の宗教観や人間観を考える大きなカギがあるのではないでしょうか。

と言いますのも、私は2023年にスリランカを訪れました。この国は上座部仏教の聖地として今も東南アジアの仏教において大変重要な位置を占めています。

そのスリランカの仏像や聖地を見て私は色々と思うことがあったわけです。詳しくは上の記事に記しましたが、上座部仏教の国々ではとにかく仏像は煌びやかに彩色されます。古くなれば新しいものと取り換えたり、色を上から塗り直します。これが東南アジアの仏教のスタンダードなのだそうです。日本のように黒ずんだり、一部欠損したままの仏像はあまりありがたがられないのです。この違いが私にとっては実に興味深く感じられました。

そんなスリランカでの出来事も思い出した一冊となりました。なかなか見ることのない鮮やかな阿修羅像を見れる刺激的な一冊です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「関橋眞理『天平の阿修羅再び』あらすじと感想~あの阿修羅は朱色にひげが生えていた?出来た当時の仏像について考えさせられる1冊」でした。

Amazon商品ページはこちら

天平の阿修羅再び 仏像修理40年・松永忠興の仕事 (B&Tブックス)

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事