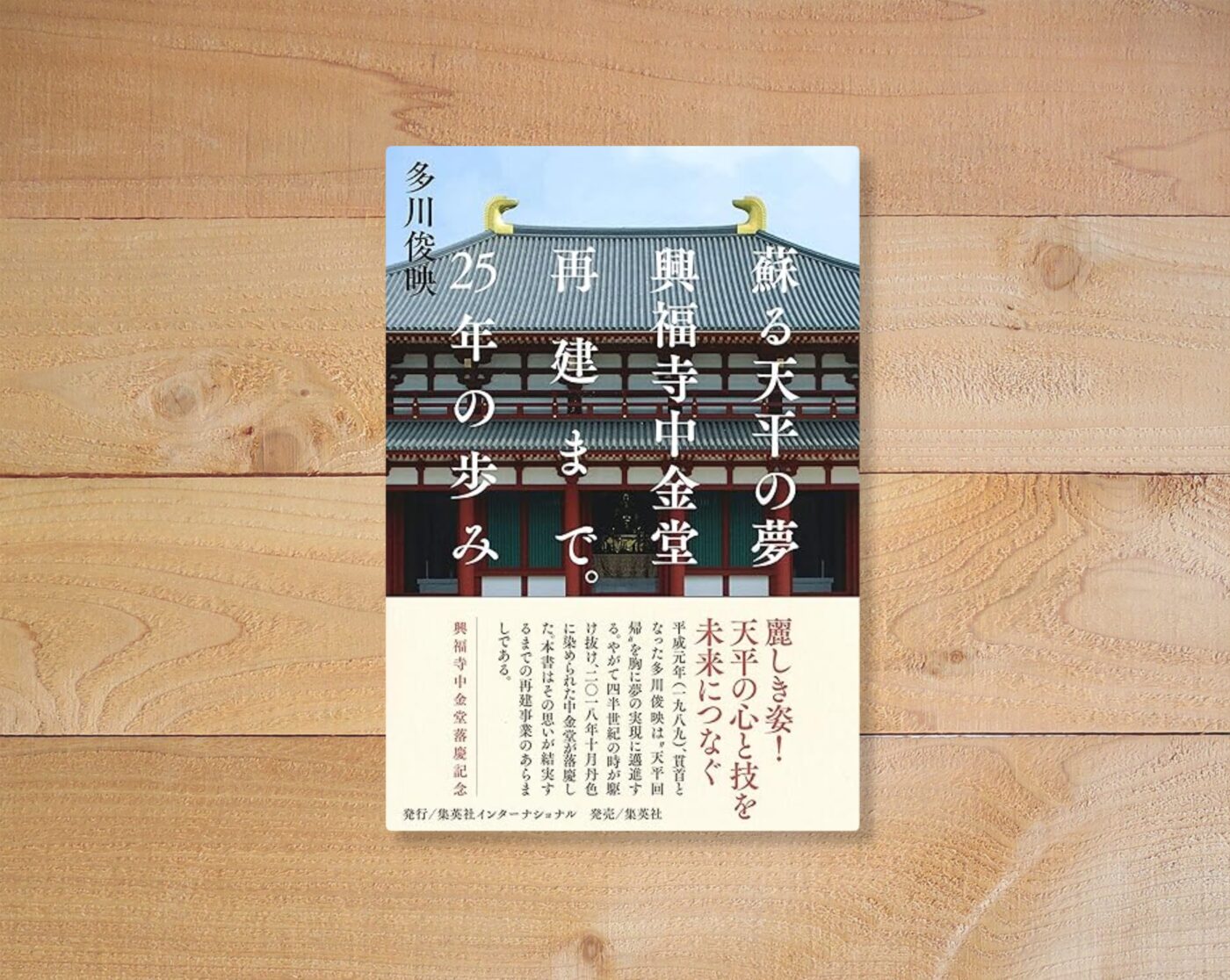

多川俊映『蘇る天平の夢 興福寺中金堂再建まで。25年の歩み』あらすじと感想~興福寺参拝におすすめの解説書!

多川俊映『蘇る天平の夢 興福寺中金堂再建まで。25年の歩み』あらすじと感想~興福寺参拝におすすめの解説書!

今回ご紹介するのは2018年に集英社インターナショナルより発行された多川俊映著『蘇る天平の夢 興福寺中金堂再建まで。25年の歩み』です。

早速この本について見ていきましょう。

幼い頃、荒れ果ててしまった興福寺を見て哀しかったと語る著者・多川俊映(現 興福寺貫首)は、「自分の代で天平の頃の美しい伽藍を復元する!」と心に誓い、境内の整備に邁進してきた。

Amazon商品ページより

四半世紀の時を経て、2018年10月についに落慶となる中金堂の再建は、その中核をなす大事業。本書は、その再建に費やした25年間を丁寧に追った一冊。

まずとりかかったのは柱にする良質な太い木材を探すこと。現代の日本ではもはや見つけることができず、なんと!アフリカはカメルーンから輸入することを決断する。

その壮大な発想力と実行力からは、この大事業にかける貫首の情熱と執念が伝わってくる。

本書は日本を代表する古寺興福寺の苦難の歴史とその復活を学べるおすすめ参考書です。

奈良平安時代に全盛期を誇った興福寺ですが源平の争乱で焼き討ちに遭ったり、その後の政治動乱で苦難の歴史を歩みます。そして決定的打撃となったのが明治維新に伴う廃仏毀釈でした。壮絶な廃仏により、五重塔ですら薪として売り払われる寸前までいくなど想像を絶する悲劇でした。そのダメージは戦後を経ても未だに回復することができないほどで、本書でもその寂しい姿が語られています。ぜひその言葉を紹介したいです。

私は、昭和二二年(一九四七)に興福寺で生まれました。物心がついた頃といえば、昭和三〇年(一九五五)前後でしょうか。その頃の日本には今のように娯楽が多くありませんでしたから、厳しい冬を乗り越え、春を迎えて桜が咲くと、たくさんの人々がどっとお花見に繰り出しました。

興福寺の境内にも桜の木が多く植樹されていましたので、中金堂(赤堂)の前庭や境内のあちらこちらに花見客があふれ、毎日のように宴会が開かれました。今のようなブルーシートではなく、おのおの新聞紙を敷いて、折詰弁当などを開いて酒宴を開くのです。百歩譲ってそれはいいとしても、しかしゴミを持ち帰る人はほぼ皆無でした。新聞紙も折詰の箱も、酒瓶もほったらかしのまま。それをシカがあさって、ゴミはいよいよ散乱し、悪臭が漂う……。夜間に雨など降ろうものなら、翌朝は目もあてられません。

そうした状況は、少年だった私の目にも「無残」に映りました。強烈な印象として残っており、正直に申し上げれば、子ども心にとても傷つきました。そのときの思いが、私が境内整備と中金堂の再建を志すべースになっているのかもしれません。

よく、「この頃の日本人は……」などと嘆かれますが、私に言わせれば、「あの頃の日本人は本当にマナーが悪かった」ということになります。今は、多くのお人がゴミは持ち帰りますし、公共心があって誠にけっこうなことだと感じています。

集英社インターナショナル、多川俊映『蘇る天平の夢 興福寺中金堂再建まで。25年の歩み』P29-30

衝撃的なエピソードですよね。今では考えられません・・・

ですがこれが興福寺の、いや日本の現実だったのです。

ごみをどこへでも捨てるといえば、私はインドを連想してしまいます。実際に昨年インドを訪れてその連想は概ね正しいことも実感しました。ただ、同時にガイドさんがこう言っていたことも印象的でした。「これはインド人というより、教育の問題です。教育がもっと広がれば変わります」。なるほど、まさに日本もそういうことだったのかとふとこの本を読んで思わされたのでありました。

まさに多川貫首はこの荒れ果てた境内を信仰の場として復活させ、日本人の心を変えてしまったのでした。本書ではそんな興福寺の物語を知ることができます。

そして上の本紹介にもありましたように、中金堂の再建はカメルーンの材木から始まります。この中金堂を再建するにはそもそもとてつもないサイズの木材が必要になるのですが、それがもはや日本には存在しないのです。逆に言えば、かつて日本にもそうした巨木が山奥に存在していたことを想像してしまいます。

こうした材木探しから実際の建立までこの本ではその流れを見ていくことになります。

元の建物を解体して見えてきた衝撃の事実にも驚かされますし、寺院建築のスペシャリスト達の職人技も非常に興味深いです。写真も豊富ですので現場の様子を感じながら読み進めることができます。

興福寺といえば阿修羅像などの仏像が有名ですが、本書は興福寺そのものの復活の歴史を知れるおすすめ作品です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「多川俊映『蘇る天平の夢 興福寺中金堂再建まで。25年の歩み』あらすじと感想~興福寺参拝におすすめの解説書!」でした。

Amazon商品ページはこちら

蘇る天平の夢 興福寺中金堂再建まで。25年の歩み (集英社インターナショナル)

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事