目次

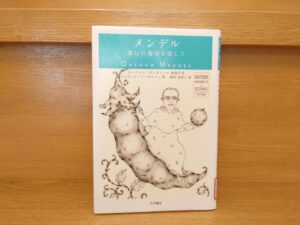

『オックスフォード 科学の肖像 メンデル』概要と感想~メンデルの法則で有名なチェコ・ブルノの修道士メンデルのおすすめ伝記!

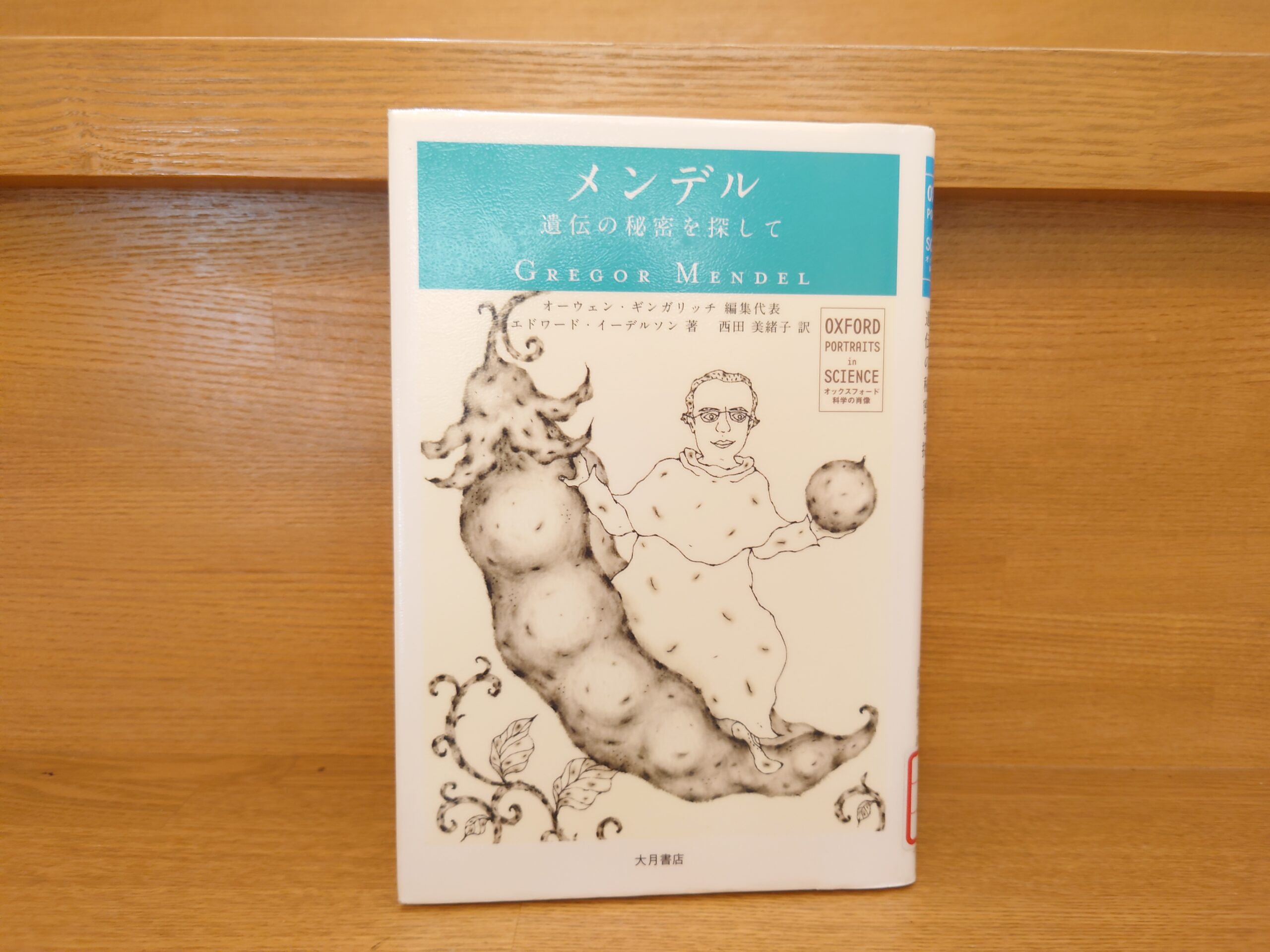

今回ご紹介するのは2008年に大月書店より発行されたエドワード・イーデルソン著、西田美緒子訳の『オックスフォード 科学の肖像 メンデル』です。

早速この本について見ていきましょう。

修道院の庭で植物の交配実験を行い「メンデルの法則」を導き出した修道士メンデル。遺伝学の基礎をなすその原理は、生前に評価されることはなかった。修道院長として生涯を終えた16年後に再発見され、新しい時代の幕を開いたメンデルの業績を、現在との関わりに触れながらいきいきと伝える評伝。

Amazon商品紹介ページより

グレゴール・ヨハン・メンデル(1822-1884)Wikipediaより

グレゴール・ヨハン・メンデル(1822-1884)Wikipediaより

メンデルといえばエンドウマメの交配実験が有名ですよね。私もそんな「メンデルの法則」のイメージがあったものの、いざメンデルがどんな時代に生きてどのような生涯を送ったのかはほとんど何も知りませんでした。

まず驚いたのが彼が生きた時代です。

私はこれまでロシアの文豪ドストエフスキーについて学んできたのですが、なんと、メンデルはそのドストエフスキーの1歳下でした。

ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

亡くなった年もドストエフスキーの3年後という、ほぼ同じ時代を生きた人物だったのでした。

そしてさらに驚いたのがメンデルが活躍したのがチェコのブルノにある修道院だったということです。

メンデルが生きた当時、チェコはオーストリア帝国の一部でしたが、現在ではブルノはチェコの第二の都市として知られています。

私は2019年にチェコのプラハを訪れ、それ以来チェコの魅力に首ったけとなっています。

あわせて読みたい

プラハ旅行記おすすめ記事一覧~観光スポットや歴史や文化をご紹介!【僧侶上田隆弘の世界一周記】

チェコといえば何と言っても百塔の街プラハ。

文化の香る中世の街並みと美しきモルダウの流れ。

ここは私の旅の中で最も気に入った街です。

治安も良く、食べ物もおいしく、そして何より美しい!

どこを歩いてもうっとりするほどの景色。

街全体が博物館と呼ばれるほど、この街の景観は素晴らしいです。

チェコ編ではそんなプラハの魅力をこれでもかと紹介していきます。

あわせて読みたい

プラハの歴史、文化を知るのにおすすめの本を一挙紹介!愛すべきプラハの尽きない魅力を紹介

私は2019年にプラハを訪れ、その魅力に見事にやられてしまった人間です。あまりの美しさ、あまりの居心地のよさにすっかりこの街に恋してしまったのでした。

この記事で紹介するのは様々な本を読んだ中でも、特に皆さんにお薦めしたい本です。これらの本を読めば必ずやもっともっとプラハの魅力を感じることになるでしょう。

そのチェコで活躍していたのがあのメンデルだったというのに私は心の底から驚いたのでありました。

この伝記の冒頭ではメンデルについて次のように語られています。

メンデルが明らかにした基本原理は、いまなお遺伝学の基礎をなしている。遺伝学はわたしたちの暮らしに深いかかわりをもつ科学で、クローンづくりや遺伝子操作だけでなく、医療活動にも大きな影響を与えている。ヨーロッパの片隅で生きた控えめなひとりの男が、だれにも知られることなく、ひそやかにニ〇世紀遺伝学への扉を開いていたのだ。

グレゴール・メンデルとは何ものだ?再発見のあとに世界中が問いはじめた。だが完璧な答はどこにもなかった。個人の持ち物だったノート類や書簡のほとんどは、たいした価値もないとして、後任の修道院長によって焼かれてしまった。しかもメンデルは自分を前面に押しだすタイプではなく、生涯の大半をすごした修道院での静かな生活がよく似あっていた。ある科学史家はこう言っている。「メンデルは冷静な人物だった。いちばんの関心事は具体的な事実であり、どんなことであれ、感傷的になることはほとんどなかった」。

だがブルノの町の人びとには生前の修道院での働きによって広く知られ、ニ〇世紀になっても数多くの知人たちが、さまざまな思い出を語った。科学者とやりとりした書簡ものこされていた。ときおり、グレゴール・メンデル本人が書いた、またはグレゴール・メンデルについて書かれた論文や手紙が見つかることがあり、それはいまなおつづいている。(中略)

メンデルの業績は現代までいっこうに色あせることなく、それにもとづいた研究があらゆる国でさかんに進められている。そして、グレゴール・メンデルが人として、科学者として生きた物語が、たくさんの若き科学者たちに新鮮な閃きを与えつづけている。

死から再発見までに長い時間がかかったために、すべてを知ることは不可能かもしれない。だがのこされた資料や知人たちが、科学者メンデルだけでなく、ひとりの人間としてのメンデルの姿をあざやかに描きだしてきた。そのメンデル像は、未来の世代に永く伝えられていくにちがいない。

大月書店、エドワード・イーデルソン、西田美緒子訳『オックスフォード 科学の肖像 メンデル』P5-10

ここで述べられましたように、メンデルは生前にその研究成果を発表するも、世界はその業績の真の意味に気づくことはなく、放置されることになってしまったのでした。

その放置について様々な要因がこの伝記で語られるのですが、そこにはメンデル自身の境遇や性格も大きな要因としてあったそうです。科学者としての自分の存在を世界にアピールするというより、ひとりの修道士としての務めを粛々と勤めあげていたということもありました。

メンデルのエンドウマメの実験や「メンデルの法則」という言葉は誰もが知る有名なものです。

ですがいざメンデル自身がどのような人物だったのかというのはある意味盲点でした。

この伝記を通してメンデルの生涯や当時の時代背景を知れたのはとても興味深かったです。これは面白い伝記です。

「オックスフォード 科学の肖像」シリーズはこれまでも当ブログで紹介してきましたが、このシリーズは本当に名著揃いです。

巻末にこのような紹介ページがありましたが、まさにその通り。

コンパクトな内容ながら、偉人たちの生涯と特徴、そして時代背景がわかりやすく説かれます。ぜひぜひおすすめしたい作品となっています。

以上、「『オックスフォード 科学の肖像 メンデル』メンデルの法則で有名なチェコ・ブルノの修道士メンデルのおすすめ伝記!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

メンデル: 遺伝の秘密を探して (オックスフォード科学の肖像)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

『オックスフォード 科学の肖像 ファラデー』あらすじと感想~電気文明の基礎を作った19世紀初頭のイ...

ファラデーは1791年にロンドンで生まれた科学者です。

ファラデーといえば、理系の科目が苦手だった私でも「ファラデーの法則」という言葉をなんとなく覚えていました。

そんな私にとってこの伝記は驚きの連続でした。

19世紀イギリスの雰囲気も知れるこの伝記は私にとってもありがたいものがありました。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

『オックスフォード 科学の肖像 コペルニクス』あらすじと感想~地動説を唱えたコペルニクスの生涯を知...

コペルニクスといえば「地動説」を唱えた人物として有名です。「コペルニクス的転回」という言葉があるほど世界の常識を覆した偉人中の偉人です。

この伝記の特徴として、偉人が生きた時代背景も大切にしているという点があります。

コンパクトな伝記ながら時代背景も見せてくれるのは非常にありがたかったです。

関連記事

あわせて読みたい

『オックスフォード 科学の肖像 エジソン』あらすじと感想~アメリカの天才発明家エジソンのおすすめ伝...

エジソンは学校にほとんど通っていません。ですが彼は猛烈な読書家でディケンズやシェイクスピア、『レ・ミゼラブル』など様々な文学作品に親しみその想像力を耕していたのでありました。

この伝記ではそんなエジソンの波乱万丈の生涯を知ることができます。

あわせて読みたい

『オックスフォード 科学の肖像 グラハム・ベル』あらすじと感想~電話を発明した偉大な科学者のおすす...

グラハム・ベルは1876年の電話機の発明で有名な発明家です。

なんと、ベルは1847年生まれということで、あのトーマス・エジソンと同い年です。

しかも二人は電信機の開発をめぐってバチバチのライバル関係でもありました。同い年の二人がアメリカでしのぎを削っていたのかと思うと歴史の面白さを感じました。

あわせて読みたい

『オックスフォード 科学の肖像 パヴロフ』あらすじと感想~「条件反射」やパヴロフの犬で有名なロシア...

「条件反射」や「パブロフの犬」といえば現代の脳科学や神経の研究とも直結してくる内容です。ですのでもっと最近のものであったり、イギリスやドイツ辺りで研究されていたものとすっかり思い込んでいました。

それがまさか19世紀のロシアだったとは!

あわせて読みたい

『オックスフォード 科学の肖像 ウィリアム・ハーヴィ』あらすじと感想~シェイクスピアと同時代を生き...

ウィリアム・ハーヴィはイングランド生まれの科学者で血液循環説を唱えたことで知られています。

シェイクスピア好きな私にとってこの時代の雰囲気を知ることができたのはとてもありがたいことでした。しかも文学という切り口ではなく、科学を切り口にこの時代を見れたというのは非常に興味深いものがありました。これは面白い本です。

あわせて読みたい

「なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?」記事一覧~親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

全く関係のなさそうな2人ですが実は重大なつながりがあるとしたらいかがでしょうか。

このまとめ記事ではそうした私とドストエフスキーの出会いと、なぜ僧侶である私がドストエフスキーを学ばなければならないのかを紹介しています。

あわせて読みたい

ダーウィン『種の起源』概要と感想~世界の思想・世界観を一変させた「進化論」。マルクスとの関係も

この作品は科学的な本なので当然と言えば当然なのですが、物語的な、読者を惹き込むような語りはほとんどありません。とにかく淡々と言葉が並べられていくのみです。

ですがこうした淡々とした難解な文章の中に時折現れる「自然淘汰」「闘争」「進化」「自然選択」という強力な言葉たち。

これらの言葉たちがこの膨大で難解な書物の「要約」として独り歩きしていくことになります。

私にとって、この本が世界を席巻した理由に思いを馳せながら読んでいくのは非常に興味深い体験となりました。

あわせて読みたい

松永俊男『チャールズ・ダーウィンの生涯』あらすじと感想~ダーウィンの生涯とマルサス・マルクスの関...

ダーウィンと『種の起源』という名は誰もが知っています。

しかし彼がどんな生涯を歩み、どんな時代を生きていたかということはほとんど知られていないのではないでしょうか。かく言う私もその一人でした。

この本はものすごく面白いです。ぜひとも知られざるダーウィンの姿を目の当たりにしてください。

ダーウィンその人や『種の起源』、そしてヴィクトリア朝イギリスの文化を知る上でもこの本は非常におすすめです。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

あわせて読みたい

フランス・ドゥ・ヴァール『道徳性の起源』あらすじと感想~宗教とは何か?人間と動物は何が違うのかを...

この作品はチンパンジーやボノボの研究を通して得た知見を基に人間の道徳性や宗教について語っていきます。

私たちの道徳はどこから生まれてきたのか。

性善説、性悪説、人間ははたしてどっちなのか。

こうした議論はこれまで、哲学的、思想的な側面から語られてきました。

しかしドゥ・ヴァールはそれらは人間だけにあるものだけではなく、動物にも存在するものであり、人間だけが特権的に善悪の基準を持っているわけではないことを語ります。

私たちの常識を覆すような驚きの事実が満載です。ぜひぜひ読んでみてください!ものすごくおすすめです!

コメント