若狭徹『埴輪は語る』あらすじと感想~埴輪とはそもそも何なのか。その歴史と宗教的な意味を知れる刺激的な参考書!

若狭徹『埴輪は語る』あらすじと感想~埴輪とはそもそも何なのか。その歴史と宗教的な意味を知れる刺激的な参考書!

今回ご紹介するのは2021年に筑摩書房より出版された若狭徹著『埴輪は語る』です。

早速この本について見ていきましょう。

「王」の権力を見せつけるため造られた、古代の巨大建造物、古墳。そこに据えつけられた埴輪は、古墳を荘厳に見せる飾りであり、家形・動物形・人物形とバリエーションが増えることで多彩なシーンを再現するようになる。盛装した王を中心とした水の神をまつる祭祀のシーン、猪・鹿・鷹などの狩猟シーンなど。しかも複数のシーンは一本化され、立体絵巻のようにビジュアル化されている。治水や狩猟など王の業績をアピールして、治世の正当性を主張しているのだ。大量の埴輪生産を可能にした、工人組織の存在や社会的な“ゆとり”まで、埴輪が語る古墳時代の社会を読む。

Amazon商品紹介ページより

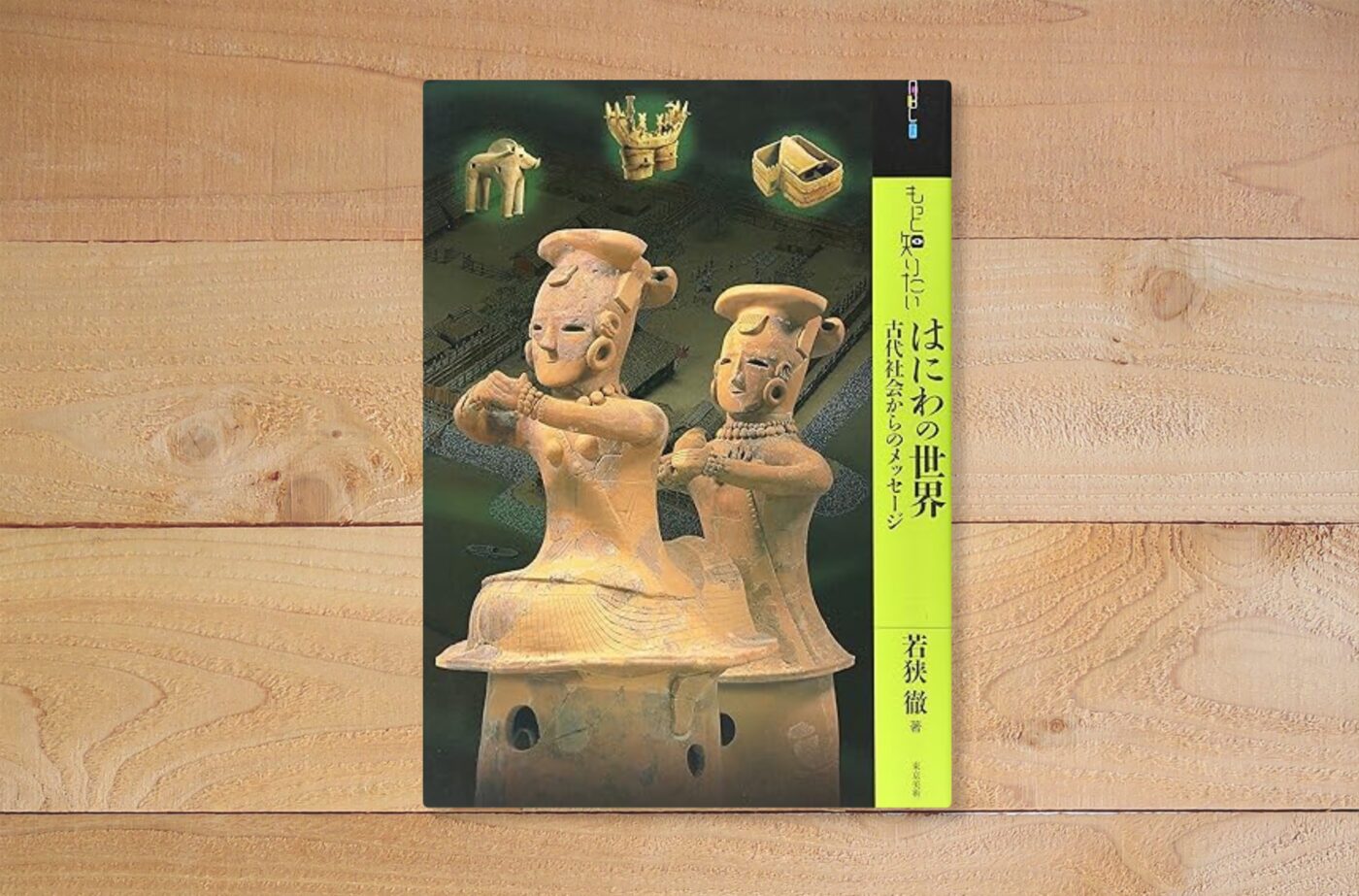

本書の著者若狭徹氏は前回の記事で紹介した『もっと知りたい はにわの世界』の著者でもあります。『もっと知りたい』シリーズは写真やイラストが豊富なため入門書として最適な一冊でしたが、本書『埴輪は語る』はそこからさらに詳しく埴輪について知りたい方に非常におすすめな参考書です。

前回の記事でもお話ししましたが、埴輪といえば上の画像のような焼き物を想像してしまいますが、実は埴輪には多種多様なバリエーションがあります。

しかも単に様々な埴輪があるだけでなく、その配置にこそ埴輪の奥深さがあったのでした。

こちらは群馬県高崎市にある保渡田八幡塚古墳で出土した埴輪を復元した人物・動物埴輪群像なのですが、本来埴輪というのは単体で置かれるのではなく、群像として置かれるべきものなのだということが本書で解説されます。著者の若狭徹氏はまさにこの保渡田古墳群の発掘調査に関わっており、その時のお話も本書で語られます。

そして若狭氏は埴輪と古墳について本書冒頭で次のように述べています。

ところで、埴輪の性格をひとことで表現するなら「古墳の飾り」というのが適切である。そもそも埴輪は、土中に埋められたものではなく、古墳の一画に据え置かれ、人々の目に晒された展示物であった。当時の村びとたちが古墳にお参りした際には、濠の向こうに立ち並んだ人や動物形の埴輪、墳丘の縁に列を成す筒形の円筒埴輪、はるか頂上に並んだ家形や盾形の埴輪が目に飛び込んできたはずだ。つまり埴輪とは、人々に見せることを意図して造られた「政治的な」存在だった。古墳を荘厳に見せるとともに、つよいメッセージを伝えていたのである。

なかでも人物埴輪は、上述したように群像として配置されていた。数十個体のセットとして計画・立案され、製作されたものであるから、そこには何らかのストーリーが込められていたとみなすべきである。それは、古墳の主である「王」の治世のようすを、「絵巻物のように」ビジュアル化したものであった。

古墳とはいわば「見せる王権」であった。巨大構造物を見せつけることで、共同体の人々の心を結集する装置として機能したのであり、そこに並べられた埴輪群像は、王の政治の正当性をアピールするものに他ならなかった。

筑摩書房、若狭徹『埴輪は語る』P14-15

埴輪の配置には「古墳の主である「王」の治世のようすを、「絵巻物のように」ビジュアル化」するという意図があったとは驚きですよね。本書ではここから豊富な実例を見ていきながらそうした埴輪の知られざる秘密を楽しく学ぶことができます。

そして私の中で特に印象に残ったのが次の箇所です。

古墳時代後期にあたる六世紀後半、西日本では前方後円墳の築造が下火になり、大型前方後円墳は大王墓や保守的な有力氏族の墓に限られるようになった。これに伴って埴輪の製作も下火になっていった。(中略)

しかし、関東地方は六世紀になっても、前方後円墳の築造と埴輪の製作が続いた。いやむしろ、いっそう隆盛するに至った。この時期に大きな前方後円墳を国内で最も多く築いたのは関東地方(東国)だったのである。

倭王権は、北日本の蝦夷の地との間に位置する東国を、緩衝地帯として独自の位置づけを与え、また、その広大な大地に根差した豊かな経済力や勇猛な軍事力に依存した。ヤマトの大王や王族、有力氏族がそれぞれに東国の豪族と結んだのである。東国側は、屯倉や名代(皇子や皇女の経済基盤となる土地や人民)の現地長官や、中央有力氏族の部民の長などになって、ヤマトとの関係を強化した。その繋がりを示すために、古くからのブランドである前方後円墳をさかんに築造し、王権側もそれを容認したと考えられる。東国豪族は前方後円墳を築くことで、林立していた同族のなかでひときわ優位に立つように競い合った。畢竟、前方後円墳の装飾具である埴輪もさかんに作られたというわけである。

しかし、その東国でも六世紀末~七世紀初頭になると、埴輪と前方後円墳は風船がしぼむ如く一気に収束する(ただし、埴輪を立てない円墳や方墳は八世紀初めまで続いていく)。時は、推古女帝のもと、蘇我馬子や厩戸皇子が政権を主導し、隋との交流を開始するなど、国家形成を目指して国際化を急いだ時期にあたる。激動の東アジア情勢のなかで、もはや旧態依然として巨大な前方後円墳を造り、埴輪を並べている時代ではなくなったのである。

筑摩書房、若狭徹『埴輪は語る』P247-249

まず、東国に前方後円墳が大量に築造された背景が興味深いですよね。私達は関東(坂東)というと田舎のイメージを持ってしまいがちですが実は古墳時代後期にはすでに政治的、経済的に強力な力を持った文化圏だったのです。

そして古墳や埴輪が終わっていく流れも興味深いですよね。やはりそこに仏教が絡んできそうな模様です。仏教伝来は単に宗教的な事象にとどまる問題ではなく、先進技術や洗練された儀礼、官僚システムなどあらゆるものとパッケージ化されて日本にやってきています。本書では直接的に仏教のことは深く言及されませんが、仏教史を学ぶ僧侶としてはこの「古墳・埴輪の時代」から「仏教の時代」への変遷は非常に興味深いものがあります。このことについては私自身の課題としてこれからも学び続けたいと思っています。

『もっと知りたい はにわの世界』も素晴らしい作品でしたが、本書『埴輪は語る』も実に刺激的な一冊でした。ぜひこれはセットで手に取って頂きたい参考書となっています。ものすごく面白い一冊でした。ぜひぜひおすすめしたいです。

以上、「若狭徹『埴輪は語る』あらすじと感想~埴輪とはそもそも何なのか。その歴史と宗教的な意味を知れる刺激的な参考書!」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事