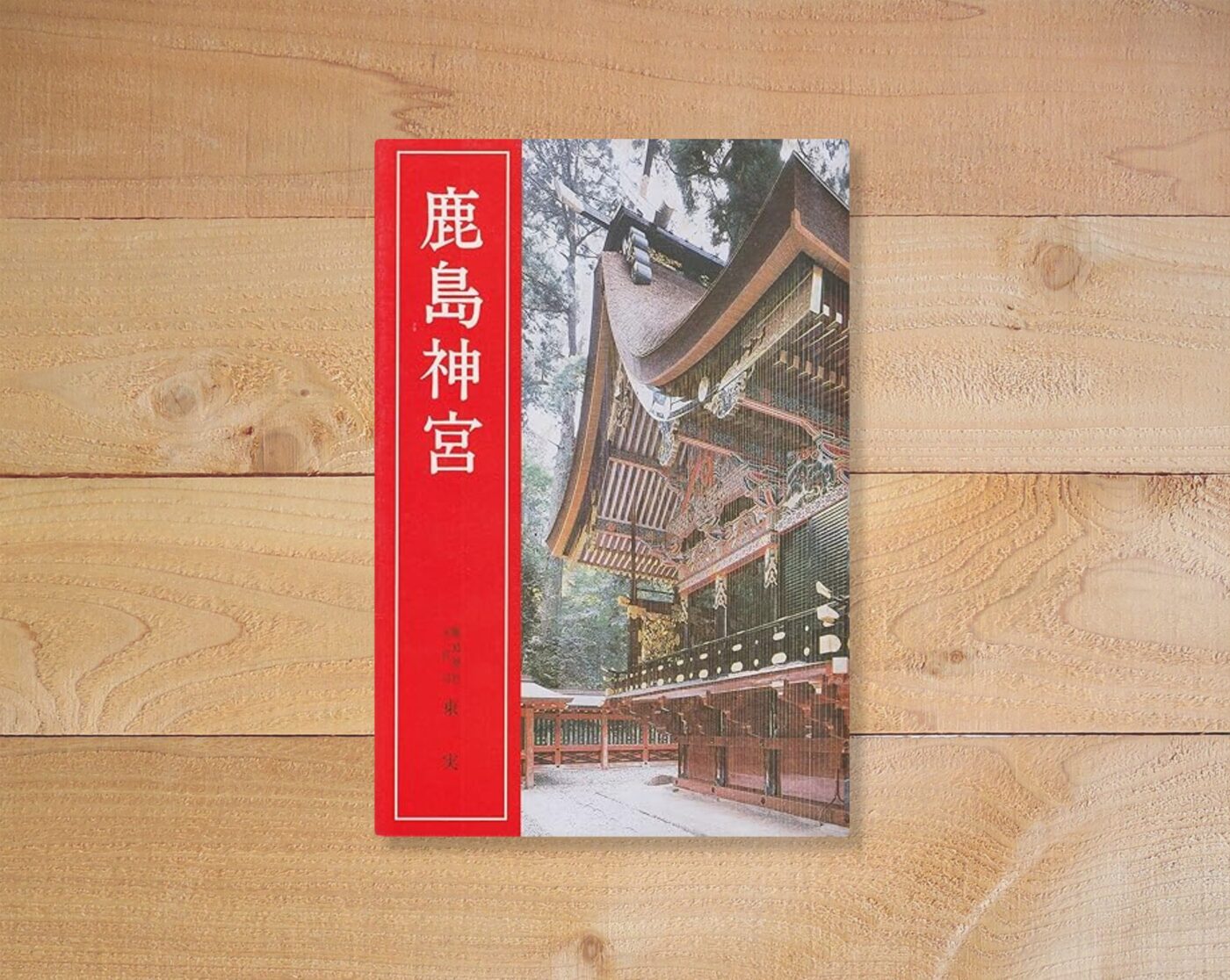

東実『鹿島神宮』あらすじと感想~鹿島神宮の歴史や由来を学ぶのにおすすめの参考書

東実『鹿島神宮』あらすじと感想~鹿島神宮の歴史や由来を学ぶのにおすすめの参考書

今回ご紹介するのは1968年に學生社より発行された東実著『鹿島神宮』です。

早速この本について見ていきましょう。

木の表皮を剥いだだけの鹿島鳥居と出雲大社に似た特殊な社殿構造はなにを語るか。祭頭祭や御船祭などの特殊神事や鹿島の七不思議。古代日本の東国の辺境で厳然たる権威を誇る鹿島神宮の謎に迫る。68年刊の改訂新版。

Amazon商品紹介ページより

※私が読んだのは68年刊版です

本書は日本を代表する神社、鹿島神宮について学べるおすすめ参考書です。

私がこの神社に関心を持ったのは浄土真宗の開祖親鸞聖人との関係性からでした。親鸞聖人は越後流罪の後、北関東に長く滞在していたという歴史があります。そして主著『教行信証』の執筆のため鹿島神宮の蔵書を利用したという伝承があります。ただ、この伝承が正しいかは決着がついていませんが、親鸞門下には鹿島神宮と繋がりのある人々がいたというのは事実なようです。

というわけで私はこの神社に興味を持つようになったのでした。

そして私自身『古事記』や『日本書紀』などの日本神話に関する本を読んできたのでありますが、その中でも鹿島神宮は特に謎多き存在でありました。伊勢神宮や出雲大社ももちろん謎は多いのですが、情報量の多さという点では突出しています。それらに比べると鹿島神宮は資料もかなり少ないので、鹿島神宮に特化した本書は非常に貴重です。

そして何より、本書の最大の魅力は著者の語り口にあります。鹿島神宮は武甕槌神という神様の神社ですが、その由来が語られる次の箇所には私も痺れました。少し長くなりますが、重要な箇所ですのでじっくり読んでいきましょう。

武甕槌神の誕生を神話では、およそつぎのように書いている。

イザナギ、イザナミの男女二人の祖神が国々を生んだ。そして神々を生むときに火の神カグツチを生んだためイザナミの神が火傷をして死んでしまうので、怒ったイザナギの神が刀(名をイツノオハバリという)を抜いて火の神を斬リ殺した。するとその血が湯津石村というところに走りついて、そこに生まれた神々のうちの一人が武甕槌神である。

このような神話の誕生のところが、きわめて抽象化されたものであることはいうまでもない。現実に行動した神々が、このように非現実的な誕生によるものでないことは明らかで、もっと現実的具体的な誕生を究明しなければ、武甕槌神の行動までが、たんなる空想の産物か、夢物語となり、神徳をも傷つけないとはかぎらない。

そこで一緒に考えてみたいのは、この神話の火の神カグツチの誕生のところである。

『日本書紀』の一説に、

イザナミ(伊弉冉)の尊が、火の神であるカグツチ(軻遇突智)を生もうとしたときに、熱さにもだえて嘔吐をしたが、この嘔吐によって生まれた神を金山彦といい、つぎに小便をしたときに生まれた神を罔象女(水の神)といい、次に大便をしたときに生まれた神を埴山姫(粘土のことを昔は埴といった)といった。

とあって、

これはいうまでもなく、母なる大地の姿である。地球上のすべてのものが生まれるのは、母体である大地の変動によるのであり、この大地が噴火するときに金属質の山を作り、地核の変動によって水が湧き出たり、粘土性の山ができあがる状態である。

火山の爆発によって、母なる大地は焼け、イザナミの神は死ぬ。そしてものすごいエネルギーを持った溶岩の流れが、湯津石村に走りつくのである。この壮絶さ!これこそ火山列島「日本」の過去そのものの姿なのであった。そして、このはげしい自然活動の中に逃げまどう人々。この人々の姿は決して遠い過去のものだけではないはずである。

浅間山の天明三年(一七八三)七月七日の大爆発には、およそ三万五千人の死傷者があったが、生きのこった付近の何万の人々がおそれおののいたことだろうか。いまものこる軽井沢の北、鬼押出しの溶岩のるいるいと重なる姿は、かんたんに美しいとか、すごいなどという月並みな言葉ではいいすまされないことだろう。自分が住んでいる大地が爆発するときの人間の恐怖の状態は、経験した人でなければ切実には考えられないかもしれないが、現代人であっても古代の祖先と変わりはないだろう。

このはげしい自然変化を目の前にして、つぎに新しく誕生する生命は、はげしい自然に負けない強いだけの力を期待されるのは当然ではあるまいか。

岩を呑み、木を一瞬に灰と化してほとばしる溶岩流、そのとめどもないエネルギーの上に、突如として雷鳴がとどろき、はげしい豪雨がおそいかかる。そして、灼熱した溶岩流をたちまち冷やし固めるのを見た人々は、「雷」を火に勝ったものとして認め、その力をたたえることだろう。

この強い力を身にそなえた神として武甕槌神(建御雷神)は誕生されたのではないだろうか。ちなみに、タケとは強い力を示し、ミカヅチとはイカヅチ(雷)のことをいっている美称である。

學生社、東実『鹿島神宮』P38-41

いかがでしょうか。特に後半の「岩を呑み、木を一瞬に灰と化してほとばしる溶岩流、そのとめどもないエネルギーの上に、突如として雷鳴がとどろき、はげしい豪雨がおそいかかる。そして、灼熱した溶岩流をたちまち冷やし固めるのを見た人々は、「雷」を火に勝ったものとして認め、その力をたたえることだろう。」という箇所は「おお!」と思わず膝を打ってしまうほどでした。

世界中のどの神話でも雷は強大な力を持つ神話的存在ですが、「溶岩流を食い止めたはたらき」という視点には驚きました。ですが言われてみると「なるほど」ですよね。

本書ではこの後もアマテラスの日本神話と武甕槌神の関係性について臨場感たっぷりに語られ、なぜ鹿島神宮が重要な神社なのかが解説されていきます。

もちろん、日本神話ははるか古代の神話であり歴史的資料も限られていますので「絶対の答え」というわけではありませんが、様々な資料からいくつもの仮説が導かれていきます。鹿島神宮の歴史やその由来について考える上でとてもおすすめ一冊です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

Amazon商品紹介ページはこちら

前の記事はこちら

関連記事