山本直人『亀井勝一郎』概要と感想~函館出身の名批評家のおすすめ伝記!我が函館にこんな偉人が!

山本直人『ミネルヴァ日本評伝選 亀井勝一郎 言葉は精神の脈搏である』概要と感想~函館出身の名批評家のおすすめ伝記!我が函館にこんな偉人が!

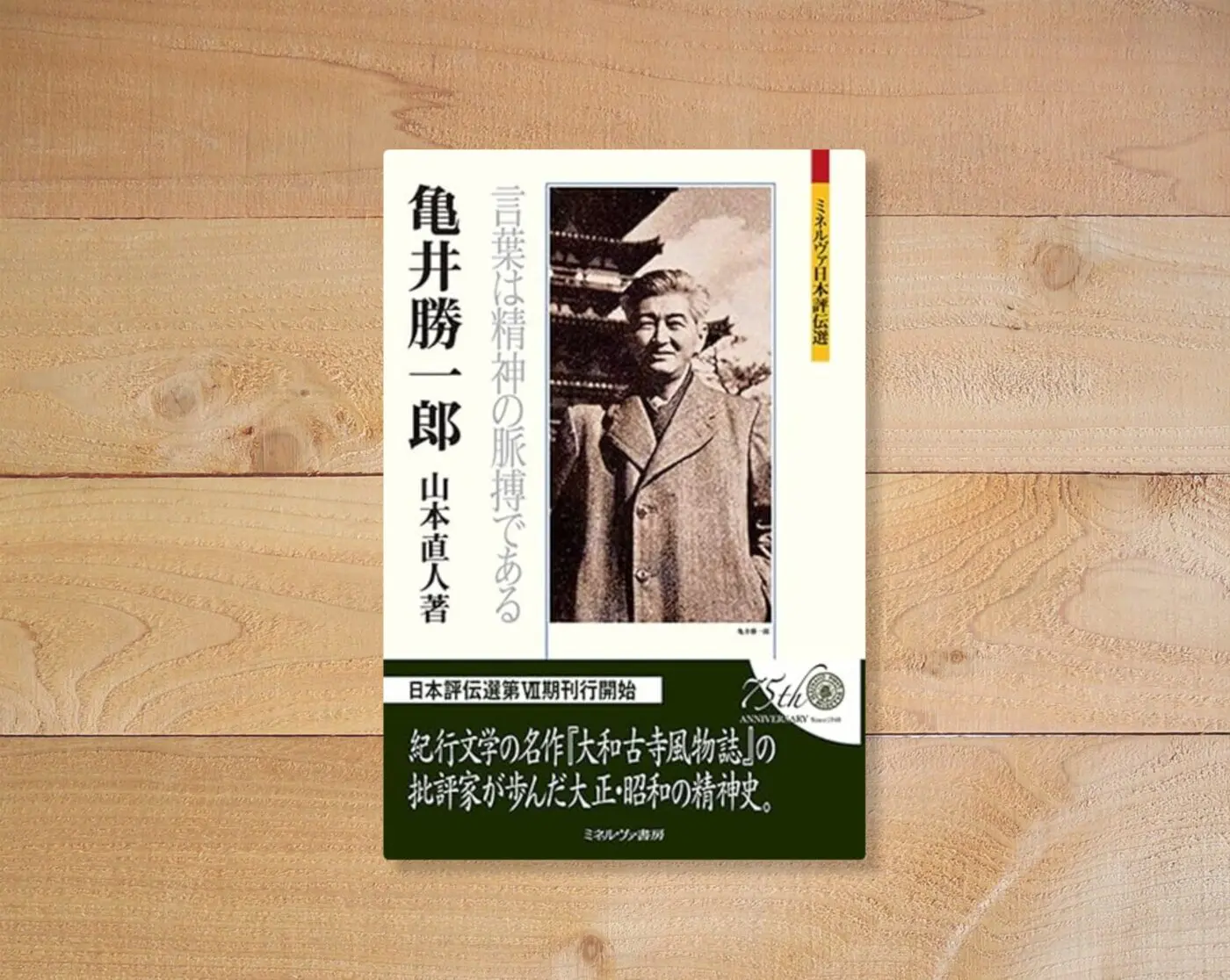

今回ご紹介するのは2023年にミネルヴァ書房より発行された山本直人著『ミネルヴァ日本評伝選 亀井勝一郎 言葉は精神の脈搏である』です。

早速この本について見ていきましょう。

亀井勝一郎(1907年から1966年)文藝評論家。

Amazon商品紹介ページより

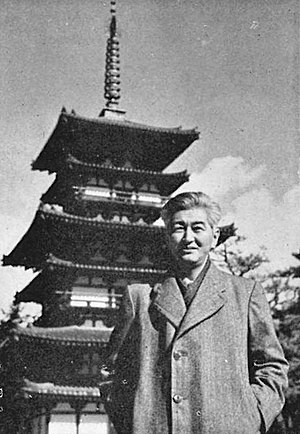

北海道函館出身。東京帝国大学文学部美学科に入学するも政治運動にのめり込み退学。三・一五事件で検挙される。出獄、転向を経て『日本浪曼派』に参加し、太宰治、保田與重郎らと知り合う。戦時期は美術批評と宗教論、戦後は文明批評を展開。晩年は『日本人の精神史研究』に全力を注ぎ、菊池寛賞を受賞。本書では〝現代人の一標本〟として歩んだ批評家の遍歴を激動の時代精神とともにたどる。

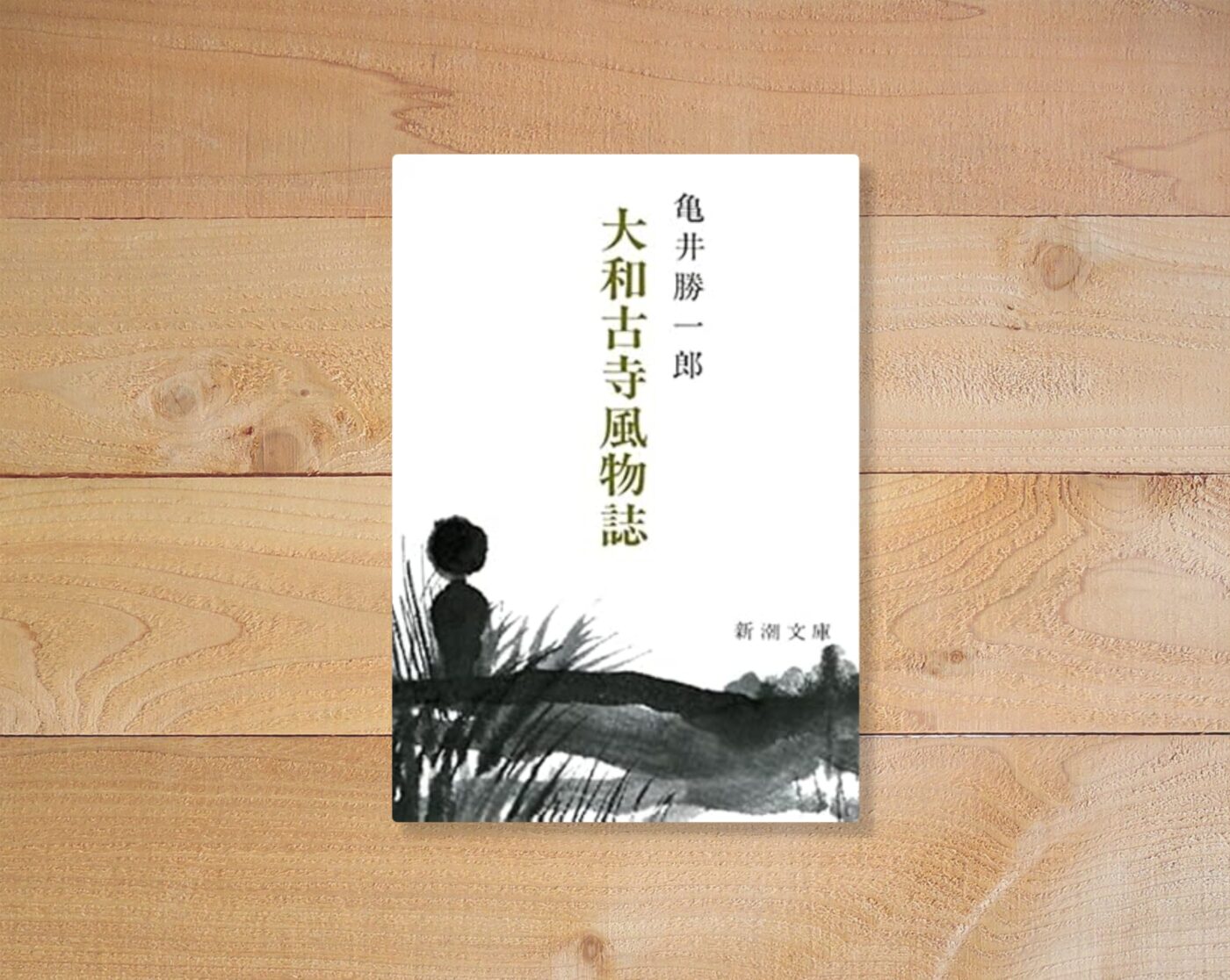

私が本書を手に取ったのは以前当ブログでも紹介した『大和古寺風物詩』がきっかけでした。

奈良の古寺を学ぶ過程で手に取った『大和古寺風物詩』でしたが、これがとてつもない名著だったのです!

この本の中でも特に私が感銘を受けた箇所をぜひご紹介したいです。

次の箇所は法隆寺の百済観音像に対する思いを述べた箇所になります。では、早速読んでいきましょう。

百済観音の前に立った刹那、深淵を彷徨うような不思議な旋律がよみがえってくる。灰暗い御堂の中に、臼焔がゆらめき立ち昇って、それがそのまま永遠に凝結したような姿に接するとき、我々は沈黙する以外にないのだ。その白焔のゆらめきは、おそらく飛鳥びとの苦悩の旋律でもあったろう。美術研究のために大和を訪れるなどは末のことで、仏像は拝みに行くものだと、そのときはじめてこの単純な理を悟った。私は信仰あつい仏教徒ではない。しかし茫然と立って、心の中ではつい拝んでしまうのである。

亀井勝一郎、『大和古寺風物詩』新潮社版平成20年第80刷版P55

白焔のゆらめき・・・

何ということでしょう!百済観音像を表すのにこれ以上の表現があるでしょうか。私も以前法隆寺でこの仏像を見ています。亀井勝一郎の言葉を読んだ時、くしくも私の脳内で本当に「ゆらめく白焔」たる百済観音像が姿を現したのです!これは衝撃でした。

私も文章を書く人間です。そういう人間にとって、「この他にはありえない完璧な表現」は憧れです。一度でいいからそんな言葉を掘り当ててみたいという思いが私の中にはあります。亀井勝一郎の「白焔のゆらめき」はまさにそうした完璧な言葉でした。私はこの言葉に完全に撃ち抜かれてしまいました。

くしくも私はこの本を読んだ直後、実際に法隆寺で百済観音と再会しています。この見事な仏像を目の前にして、「白焔のゆらめき」と表現した亀井に改めて脱帽するしかありませんでした。

そしてこの『大和古寺風物詩』を読んでいて「おや?」と思う箇所がありました。「もしかして亀井勝一郎は東北か北海道の出身なのでは?」そう思った私が調べてみると、なんと私の住む函館が出身地だったのです!しかも私の高校の大先輩でもありました!

恥ずかしながら私は亀井勝一郎の存在を『大和古寺風物詩』を読むまで知りませんでした。ですが、父や母に聞いてみると、「亀井勝一郎なら有名な人でしょ」とあっけらかんです。私は自分の街のことを全然知らないなと恥じ入るばかりでした。

こちらは函館山の麓付近にある亀井勝一郎の碑です。私もこの碑石を見たことが絶対にあったはずですが、これが亀井勝一郎のものであるとは知らずに通り過ぎていました。ちなみに後ろに見える建物は真宗大谷派函館別院です。

私の故郷の大先輩である亀井勝一郎についてもっと知りたい。彼はどんな生涯を送り、どのようにしてあの名著『大和古寺風物詩』を生み出したのか、私はもう居ても立ってもいられなくなり本書を手に取ったのでありました。

そしてこの本も最高に面白い!亀井勝一郎の生涯はあまりに波乱万丈で驚くことばかりでした。

上の本紹介にもありましたように、亀井は東京大学に入学したにもかかわらず、政治運動にのめり込み退学してしまっています。彼は函館の富裕な銀行家の長男として生まれましたが、その御曹司がマルクス思想に根差した革命運動家になってしまったのです。しかも資本家打倒の運動をしながらもその生活を支えていたのが親の仕送りだったというのですから、これはまさにエンゲルスそっくりです。(トリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』参照)

ただ、亀井の独特なところは革命運動家として活動していても、その運動内容についていけないことに悩んでいたという点です。本伝記でもそのことは詳しく解説されます。自分はどうあるべきかという葛藤に苦しんでいた亀井の姿を私達は見ていくことになります。

そしてついに監獄暮らしを経て転向し、「『日本浪曼派』に参加し、太宰治、保田與重郎らと知り合う。戦時期は美術批評と宗教論、戦後は文明批評を展開。晩年は『日本人の精神史研究』に全力を注ぎ、菊池寛賞を受賞。」という経歴になっていきます。

本書でも太宰治との深い交流について書かれていますが、あの太宰と一緒に飲み歩く間柄だったというのはやはり衝撃です。最後には道を違えて疎遠になってしまいますが、あの時代の文壇を彩る存在として亀井勝一郎という人間がいかに大きな存在だったかを感じるエピソードでした。

それにしても日本古来の伝統、信仰に深く拝するこの『大和古寺風物詩』という名著をかつてマルクス主義に傾倒していた人物が書いていたというのも何とも示唆に富むものがあります。なぜ亀井はそのような心境になったのか、本書ではそれについてもじっくり解説されていますので非常にありがたい参考書となっています。

そしてこの記事の最後に、本書の中でも特に印象に残った箇所をご紹介します。

亀井自身は『現代史の中のひとり』の「私の文学経歴」(『全六』)の中で、「北海道文学の系譜」として、「札幌のピューリタニズム、小樽のリアリズム、函館のロマンチシズム」といった「開拓者気質の三つの型」を挙げている。

ミネルヴァ書房、山本直人『ミネルヴァ日本評伝選 亀井勝一郎 言葉は精神の脈搏である』P14

道外の方にはあまりピンとこないかもしれませんが、北海道民にとってはこれは「おお!」となること間違いありません。

なるほど、たしかにそうなのです。開拓民が大量に入植した札幌、開拓者向けの商業で賑わった小樽、そして外国船の港となった函館。

札幌のピューリタニズム、小樽のリアリズムは私もこの箇所を読む前からなんとなくイメージするものがありました。しかし私が住む函館の街が「ロマンチシズムの街」であるというのは大きな衝撃でした。

以前、こんなことがありました。神奈川県横須賀に住む私の友人が函館に来た時に、私にこう言ったのです。「函館は文化があるよね。文化の空気があるよ」と。

いやいや、横須賀だって軍港の独特の雰囲気があるし、あの辺は武士の文化があるじゃないかと私は返したのですが、「いや、そういうことじゃないんだ。函館はやっぱり文化があるんだよ」と言うのです。

当時はその言葉に対してあまりピンとこなかったのですが、亀井のこの文章を読んでハッとしました。江戸時代末期から外国船が頻繁に来航し、異国情緒や異世界への憧憬が溢れるこの街はやはり独特な文化があったのです。本書でもそうした函館の異質な環境について様々な解説がなされます。

私達函館市民からすると当たり前すぎてあまり実感できていないのですが、こうして客観的に本で語られるとやはりハッとさせられます。ほんの数百メートルの範囲内に大寺院、カトリック、プロテスタント、ロシア正教の教会が立ち並び、普段からそれらは互いに交流して生きてきたのです。そしてそのすぐ近くの港では漁師だけでなく国内外の商船がどんどんやってきます。東京や大阪などの大都会ならともかく、はるか北国でこのような環境があるというのはやはり特殊としか言いようがありません。

私は本書を読んで改めて自分の住む函館という街に興味が湧きました。この本を読むと、亀井勝一郎だけでなく多くの著名人を輩出していることも知ることになりました。こうした偉人たちを育てた函館の風土や歴史にはきっと何か特殊なものがあるのでしょう。住んでいるとわからないこうした地元の特殊性について考えることができたのも本書のありがたいところでした。

話は私の地元函館にそれてしまいましたが、人間を育てるのは生まれ育った環境でもあります。その環境を時代背景とともに深く掘り下げてくれる本書は実に素晴らしい伝記です。

亀井勝一郎の『大和古寺風物詩』は奈良の古寺巡りの最高のバイブルです。まずはこの本を強くおすすめします。そしてこの本に惹かれた方はぜひ本書『ミネルヴァ日本評伝選 亀井勝一郎 言葉は精神の脈搏である』に進んで下さい。意外な発見が満載で驚くこと間違いなしです。激動の昭和日本の時代背景も学べる素晴らしい作品です。ぜひぜひおすすめしたい名著です。

以上、「山本直人『亀井勝一郎 言葉は精神の脈搏である』概要と感想~函館出身の名批評家のおすすめ伝記!我が函館にこんな偉人が!」でした。

Amazon商品紹介ページより

亀井勝一郎 言葉は精神の脈搏である (ミネルヴァ日本評伝選)

関連記事