榎村寛之『謎の平安前期』概要と感想~激変の平安前期!道長や紫式部の時代に至るまでの知られざる歴史を学ぶのにおすすめ

榎村寛之『謎の平安前期 ー桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年』概要と感想~平安時代は想像以上に長い!道長や紫式部の時代に至るまでの知られざる歴史を学ぶのにおすすめ

今回ご紹介するのは2023年に中央公論新社より発行された榎村寛之著『謎の平安前期 ー桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年』です。

早速この本について見ていきましょう。

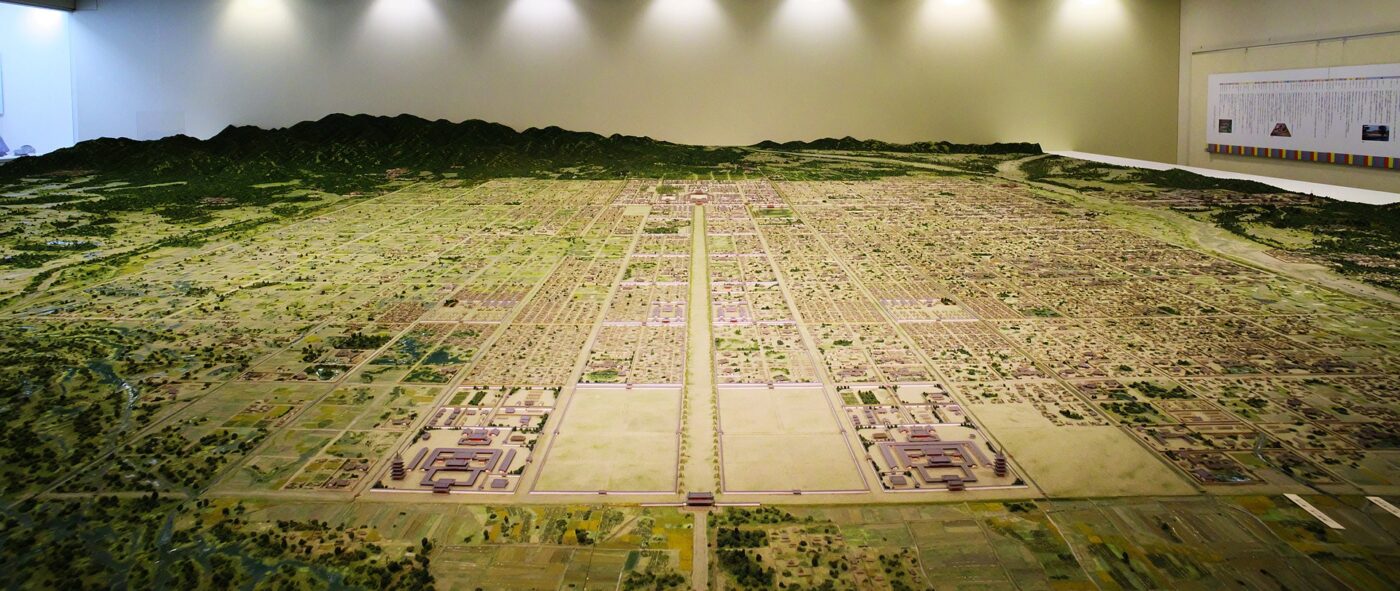

平安遷都(794年)に始まる200年は激変の時代だった。律令国家は大きな政府から小さな政府へと変わり、豊かになった。その富はどこへ行ったのか? 奈良時代宮廷を支えた女官たちはどこへ行ったのか? 新しく生まれた摂関家とはなにか? 桓武天皇・在原業平・菅原道真・藤原基経らの超個性的メンバー、斎宮女御・中宮定子・紫式部ら綺羅星の女性たちが織り成すドラマとは? 「この国のかたち」を決めた平安前期のすべてが明かされる。

Amazon商品紹介ページより

本書『謎の平安前期 ー桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年』は桓武天皇の平安京遷都から道長、紫式部の時代までをつなぐ平安前期の歴史を知れるおすすめの参考書です。

平安時代に関する参考書は当ブログでも様々な本を紹介してきましたが、本書はそれらとは少し異なる雰囲気の一冊です。

上の商品紹介にもありますように、本書では「知られざる謎の平安前期」をテーマに様々なトピックを見ていくことになります。本書を読めば平安時代に対して私達が漠然と抱くイメージががらっと変わることになります。このことについて本書の冒頭部分では次のように述べられています。

なよっとした平安時代

近年、平安時代のイメージは、十二単と陰陽師に代表されていると思う。たしかに両者の代表格、『源氏物語』の作者紫式部と、陰陽頭の安倍晴明(はれあきら)はそれぞれ映画にもなり、マンガやライトノベル、ゲームなどの創作でも欠かせないキャラクターになっている。二人が生きていた時代の権力者、藤原道長も、「この世をば我が世とぞ思ふ望月の欠けたることの無しと思へば」、娘三人を天皇の妃に容れ、外祖父の地位を確立して満月のように欠けるところもなくすべてを手に入れたという意味のこの「望月の歌」とともに広く知られている。

しかし注意していただきたいのは、藤原道長が生きていたのは九六六年から一〇二七年までである。平安時代とされるのは平安京遷都(都を移転すること)の七九四年から十二世紀末期の鎌倉幕府の確立までおよそ四〇〇年間もある。つまり紫式部も晴明も道長も、長い平安時代の中では、後半の二〇〇年の中に生きた人なのであり、平安時代はそれ以前に二〇〇年近くあったのだ。

ところが、遅くとも室町時代には、平安貴族は男女ともになよっとした、恋だの和歌だのにうつつを抜かし、政治はどこへやら、という固定的なイメージで理解されるようになっていた。なぜこうなったのか、それは武士の時代が本格的に到来し、貴族の政治的実権が衰えてきたことで、貴族を否定的に捉える風潮が強くなったことと深く関係している(実際には貴族も応仁の乱くらいまでは割合に頑張っている。貴族や天皇の本格的衰退は荘園〔貴族や寺社の私有する農地などの土地〕が形骸化し経済的に室町幕府に頼らざるを得なくなる十五世紀後半からであり、決して政治をおろそかにした結果ではない)。そして江戸時代には「本来の王であったはずの天皇を操り人形にて社会をダメにした貴族たち」という否定的な歴史構図が平安時代四〇〇年を覆つくてしまった。

そして、奈良時代と平安時代は、おおらかで行動的な奈良時代と、よくいえばなよやかで上品な平安時代という対照的なイメージで語られるようになる。

中央公論新社、榎村寛之『謎の平安前期 ー桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年』Pⅰーⅲ

「平安貴族は男女ともになよっとした、恋だの和歌だのにうつつを抜かし、政治はどこへやら、という固定的なイメージで理解されるようになっていた」

たしかにこういうイメージで平安貴族が語られることはありますよね。しかし本書では単にそういうステレオタイプで貴族社会を見るのではなく、実際はどのようなものだったかを知ることができます。

しかも本書は一般読者向けに書かれていますので著者の語りは学者風というより歴史の案内人のように軽快です。一般読者にも馴染深い言葉やたとえ話を駆使して語って下さるので、あまり知られていない平安前期の歴史でも楽しく学ぶことができます。

私個人としては平安京遷都を行った桓武天皇についてのトピックがとても印象に残っています。桓武天皇が渡来系の人たちと強いつながりがあったということや、逆にそのことにコンプレックスも抱えていたとというのはなかなか知ることのない視点でとても刺激的でした。

また、清少納言や紫式部が活躍できたのはなぜなのか、紀貫之らの和歌は当時の貴族たちにとってどのようなものだったのかなどもわかりやすく解説されます。

知ってるようでなかなか知らない平安時代前期を知るのに本書はとてもおすすめです。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「榎村寛之『謎の平安前期』概要と感想~激変の平安前期!道長や紫式部の時代に至るまでの知られざる歴史を学ぶのにおすすめ」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

謎の平安前期―桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年 (中公新書)

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事