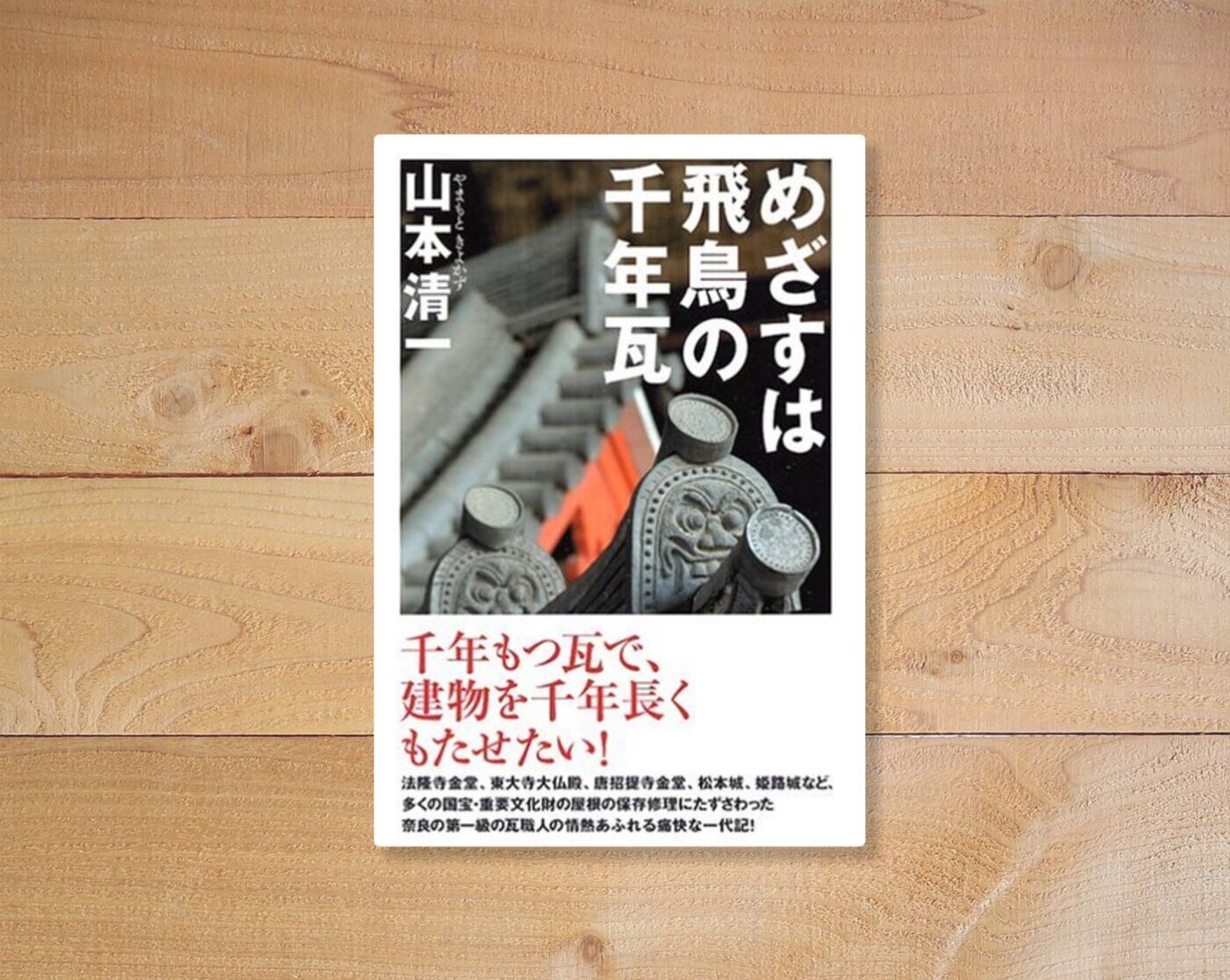

山本清一『めざすは飛鳥の千年瓦』あらすじと感想~日本の古寺伝統技術を守る職人の生き様とその驚異の技術を知れるおすすめ作品

山本清一『めざすは飛鳥の千年瓦』あらすじと感想~日本の古寺伝統技術を守る職人の生き様とその驚異の技術を知れるおすすめ作品

今回ご紹介するのは2006年に草思社より発行された山本清一著『めざすは飛鳥の千年瓦』です。

早速この本について見ていきましょう。

千年もつ瓦で、建物を千年もたせたい。東大寺大仏殿、唐招提寺金堂など、800余の国宝・重文の建物の保存修理にあたった奈良の瓦職人の、情熱あふれる一代記!

Amazon商品ページはこちら

本書の著者山本清一氏は上の引用にもありますように東大寺大仏殿や唐招提寺、薬師寺、法隆寺などの修復にあたった瓦職人です。平成6年には、文部大臣より選定保存技術保持者【屋根瓦葺(本瓦葺)】という、いわゆる職人における人間国宝に認定されるというとてつもない方です。

山本清一氏の詳しいプロフィールは山本瓦株式会社さんのページで紹介されていますので興味のある方はぜひそちらもご参照ください。

本書はそんな山本氏の波乱万丈の職人人生や古寺の命を繋いできた伝統技術の秘密について知ることのできるおすすめ作品です。

私は仏像が好きで京都や奈良のお寺にもよくお参りしていましたが、屋根や瓦のことまでは関心がなかったというのが正直なところです。皆さんもいかがでしょうか。お寺に行って屋根や瓦に興味があるという方はかなり珍しいのではないかと思います。

しかしこの屋根や瓦の技術こそお寺内部を守る肝であり、これ次第で仏像や内陣の命運が決まるという極めて重要なポイントであることは見過ごされがちです。かく言う私もこれまで屋根や瓦に興味を持っていなかったのはお話しした通りです。

ですが本書を読めばそうした見方ががらっと変わること間違いなしです。普段なかなか目が行かない屋根や瓦にも職人達の高度な技術が施されていたのでありました。本書ではそんな屋根の構造や瓦の仕組みをわかりやすく解説されます。そして何より、著者の山本清一氏の瓦職人人生があまりに波乱万丈で魅力的です。当時の瓦職人の過酷な仕事環境や徒弟制度の仕組みは私にとって驚きでした。現代の働き方改革の流れでは考えられない環境ではありますが、仕事とはそもそも何なのかということも考えさせられます。これは素晴らしい作品です。

そして本書の中でも特に印象に残った一節がこちらです。

大きな鬼瓦にしたかて、無傷で出来上がったものは、ほんまに少ないんでっせ。

鬼瓦をでっかいままでつくろうと思うたら、宇宙ロケットみたいな、重力や空気のないところへ持っていけば話は別やが、そうでなかったらできませんわ。鴟尾かてロケットの中でつくって乾燥させられれば、重力がないからいいかもしれんけども、そんなところでしよう思うたら、えらいこっちゃ。

宇宙に行く時代に、千二百年前と同じものをつくるのにこんな苦労しとるのや。

草思社、山本清一『めざすは飛鳥の千年瓦』P244-245

「宇宙に行く時代に、千二百年前と同じものをつくるのにこんな苦労しとるのや。」

かつての日本にはとてつもない技術があったにもかかわらず、それが一旦途絶えてしまうと現代の技術をもってしてもそれを再現するのは極めて困難なのだそうです。だからこそ山本清一氏は技術継承の確立をいち早く提唱し、若い技術者の育成にも力を注ぎました。そうした活動についても本書では語られることになります。

また、もうひとつ特に印象に残った箇所がありますのでこちらもご紹介します。

日本では、瓦が入ってくるまで建物は掘っ建て式で、屋根も草葺きか板葺きか木の皮葺きやったんですな。近くにあった自然の材料を使っておって、土を焼いた瓦をのせるという考えはなかったわけや。そやけど、瓦は古くから中国から朝鮮には渡っておった。朝鮮に伝わったのは千年以上日本よりも早いんや。それがなかなか日本に伝わって来なかったし、日本には、そのころ仏教というものもなかったんです。

それが崇峻天皇元年、仏教の伝来とともに初めて本格的な寺院建築をするために、僧、寺工(建築技術者)、画工、鑢盤博士たちと一緒に四人の瓦博士が百済から教えに来たということになっとるんや。『日本書紀』にそないなことが書いてある。建物のつくり方から丸ごと教えに来たんですな。これが日本の瓦の始まりや。こうやって日本での本格的木造建築の第一号の飛鳥寺(法興寺)の建設がはじまったんです。

その当時は、瓦をつくるのも葺くのも初めてで、まして土を焼いて、屋根にのせて雨が漏らんようにすることなど、それまでの日本人は考えもしなかったんでしょうな。そやから瓦みたいな重くて、落としたら割れる焼き物をのせるという発想に、それはびっくりしましたやろうな。

この雨だらけの国ですよ。それでも、なんとか瓦がのっている建物をつくってみたいというのが当時の技術者の思いやったんやろうな。

百済から日本へ瓦博士らが来て、はじめに誰に指導したかということを考えたら、須恵器とか、そういう土器を焼いている人たちに教えたやろうと思います。そういう人たちは土をなぶることに慣れとるし、窯も焚いてますから、覚えるのが早いですしな。

瓦と須恵器では硬さは違うけども、瓦も須恵器に近い焼きです。実際、須恵器の窯で瓦を焼いておった跡も残っています。ただ、その窯を見ても、そんなにうまく焼けるようにはなっていない、苦労した跡が残っています。

百済から来た四人の瓦博士というのは、象徴的な四つの仕事のことをいっているのか、はっきりわからんのやけども、実際に瓦屋根をつくるとなれば、瓦を焼く人と、葺く人は入ってなあかんわな。ほかに、窯もつくらないかんやろうからそういう人もおった。型彫リもやっとるから、デザインや彫刻を教えた人もおったんでしょうな。瓦博士に初めて習った飛鳥時代の瓦は、ほんま簡素で上手やないけど、蓮弁にしてもひとつひとつ彫ってありますわ。一生懸命、苦労しながらつくった跡が、ちゃんと残っていますよ。まあ、そんなんで、日本にも瓦の技術が導入されたわけですが、飛鳥時代の瓦はほとんど百済のものと一緒、そのまんま模倣したと思われますな。

草思社、山本清一『めざすは飛鳥の千年瓦』P188-189

「その当時は、瓦をつくるのも葺くのも初めてで、まして土を焼いて、屋根にのせて雨が漏らんようにすることなど、それまでの日本人は考えもしなかったんでしょうな。そやから瓦みたいな重くて、落としたら割れる焼き物をのせるという発想に、それはびっくりしましたやろうな。」

特にこの箇所ですね。この箇所を読んでそれこそびっくりでした。

たしかに、屋根の上にあんな重たい焼き物をのせるというのは普通出てこない発想ですよね。

私達は当たり前に屋根の瓦をこれまで見てきましたが、その始まりはどれほど衝撃的なことだったことでしょう!この解説を読んで当時の渡来人たちがもたらした技術についても思いを馳せることにもなりました。そしてその技術はたいてい仏教とセットだったというのも見逃せない事実です。仏教を受容するということはこうしたあらゆる方面の先進技術も得ることができるということだったのです。渡来人と親しかったとされる蘇我氏が力をつけるのも当然です。当時の人達が思いもよらないような最先端のテクノロジーを一手に引き受けるのです。今で言うならアップルやグーグルなどが全てバックにいるようなものでしょうか。これは強力です。

本書ではこうした瓦そのものの歴史や、写真付きで古代瓦の製造方法も学ぶことができます。この本を読めばお寺の建築にも興味が湧くこと間違いなしです。私もこの本を読んでからお寺の屋根にもちゃんと目を向けるようになりました(笑)

職人の生き様と寺院建築の歴史も知れるおすすめの一冊です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「山本清一『めざすは飛鳥の千年瓦』あらすじと感想~日本の古寺伝統技術を守る職人の生き様とその驚異の技術を知れるおすすめ作品」でした。

Amazon商品ページはこちら

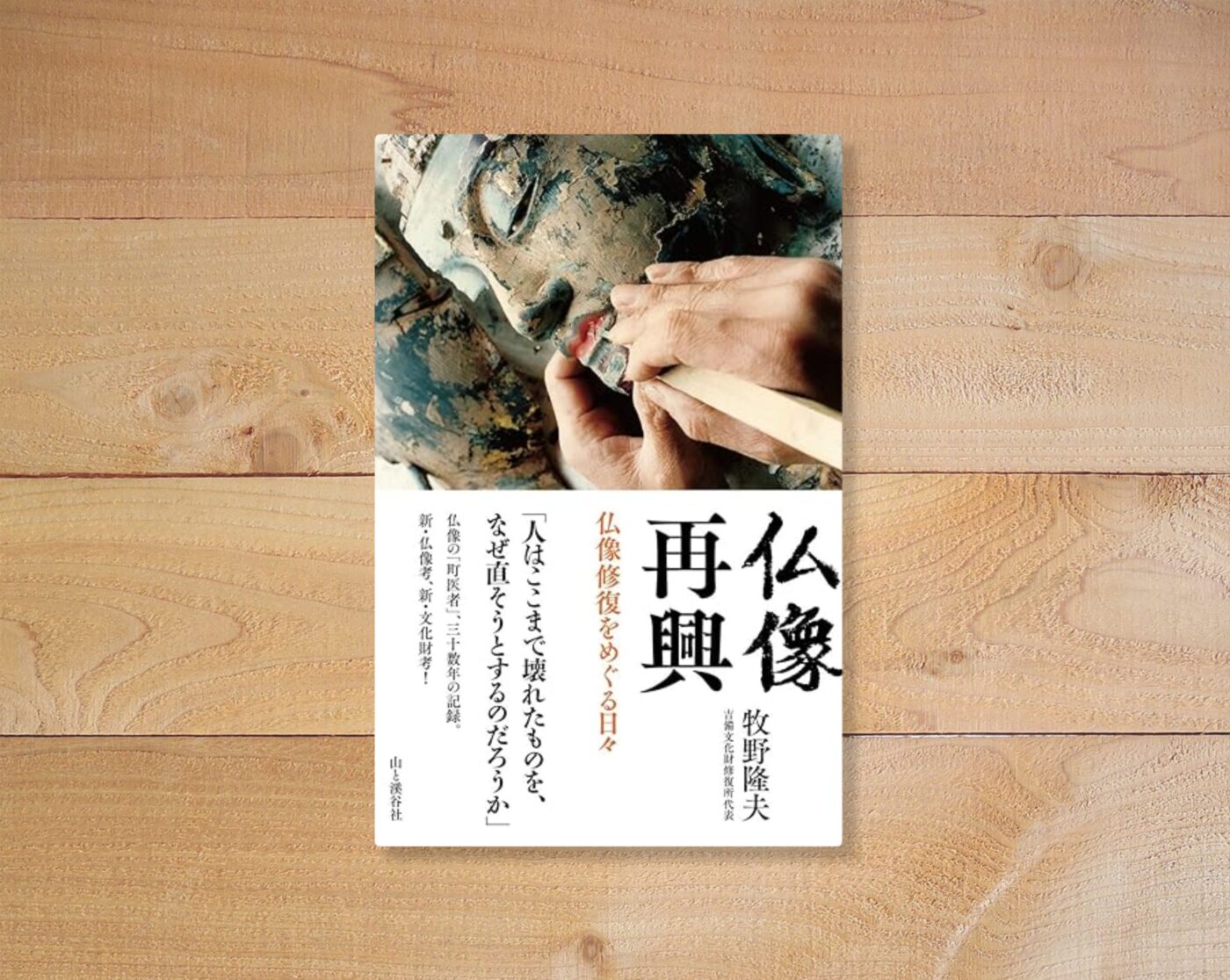

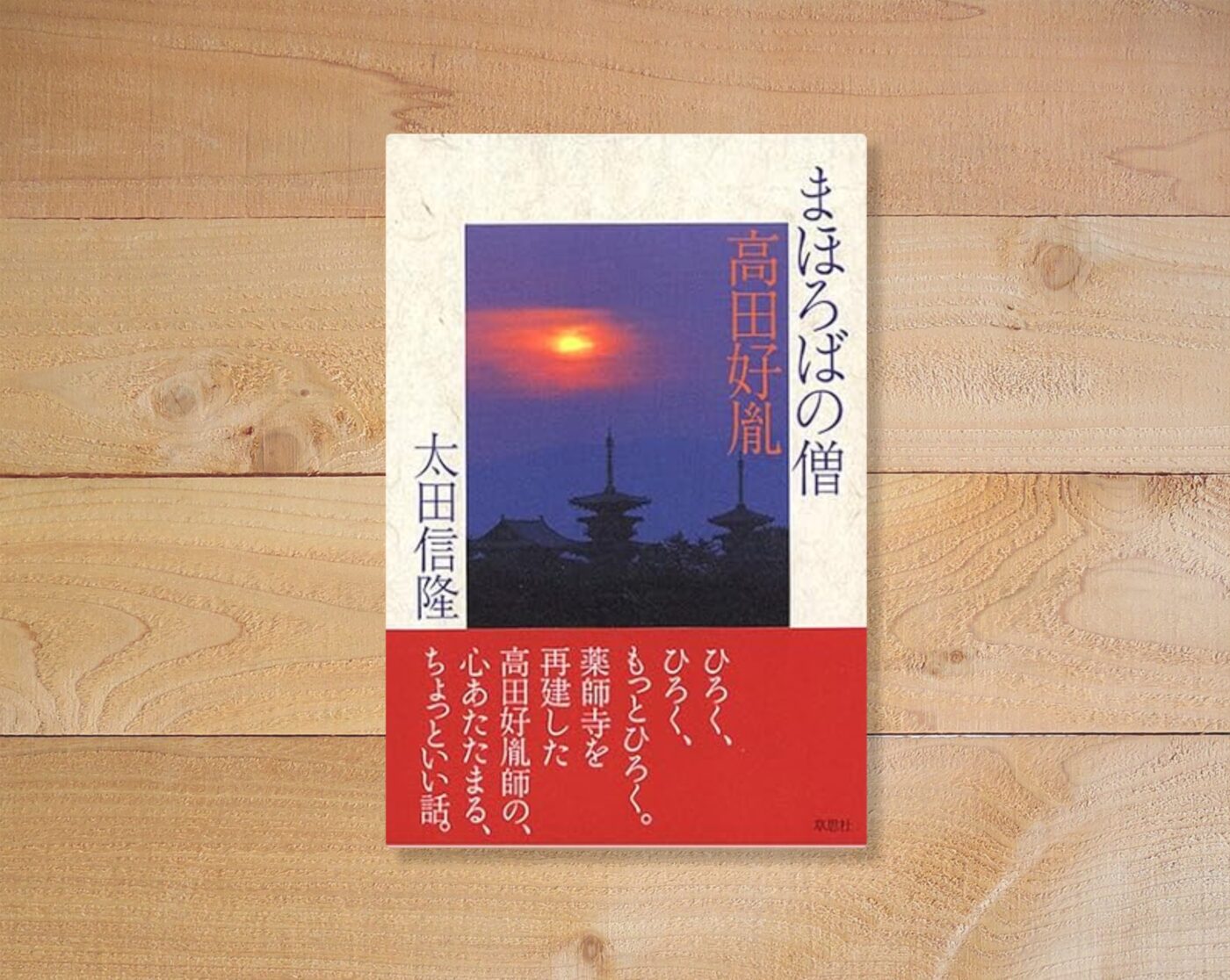

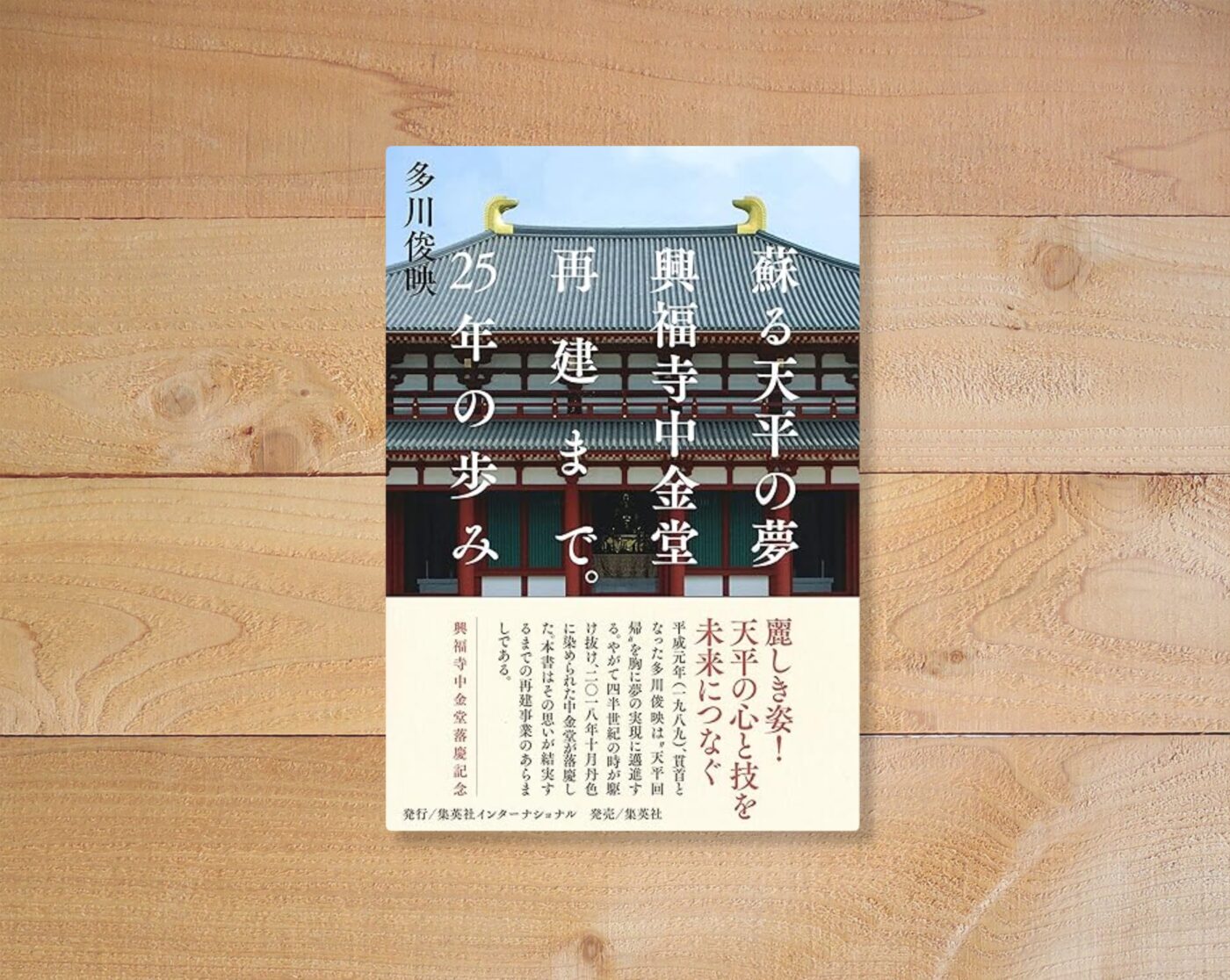

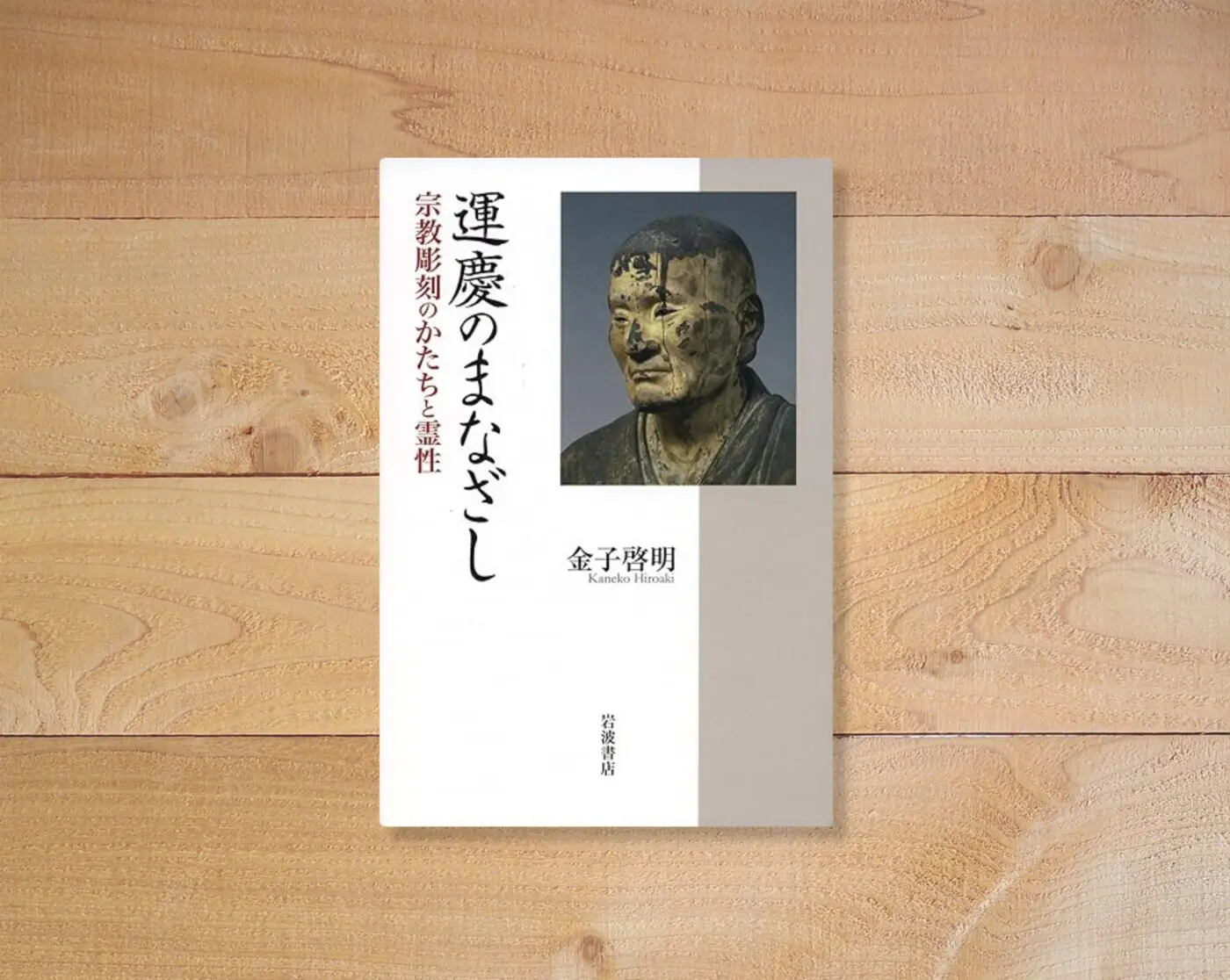

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事