三島由紀夫の壮絶な最期!あの日自決現場で何が起きていたのか

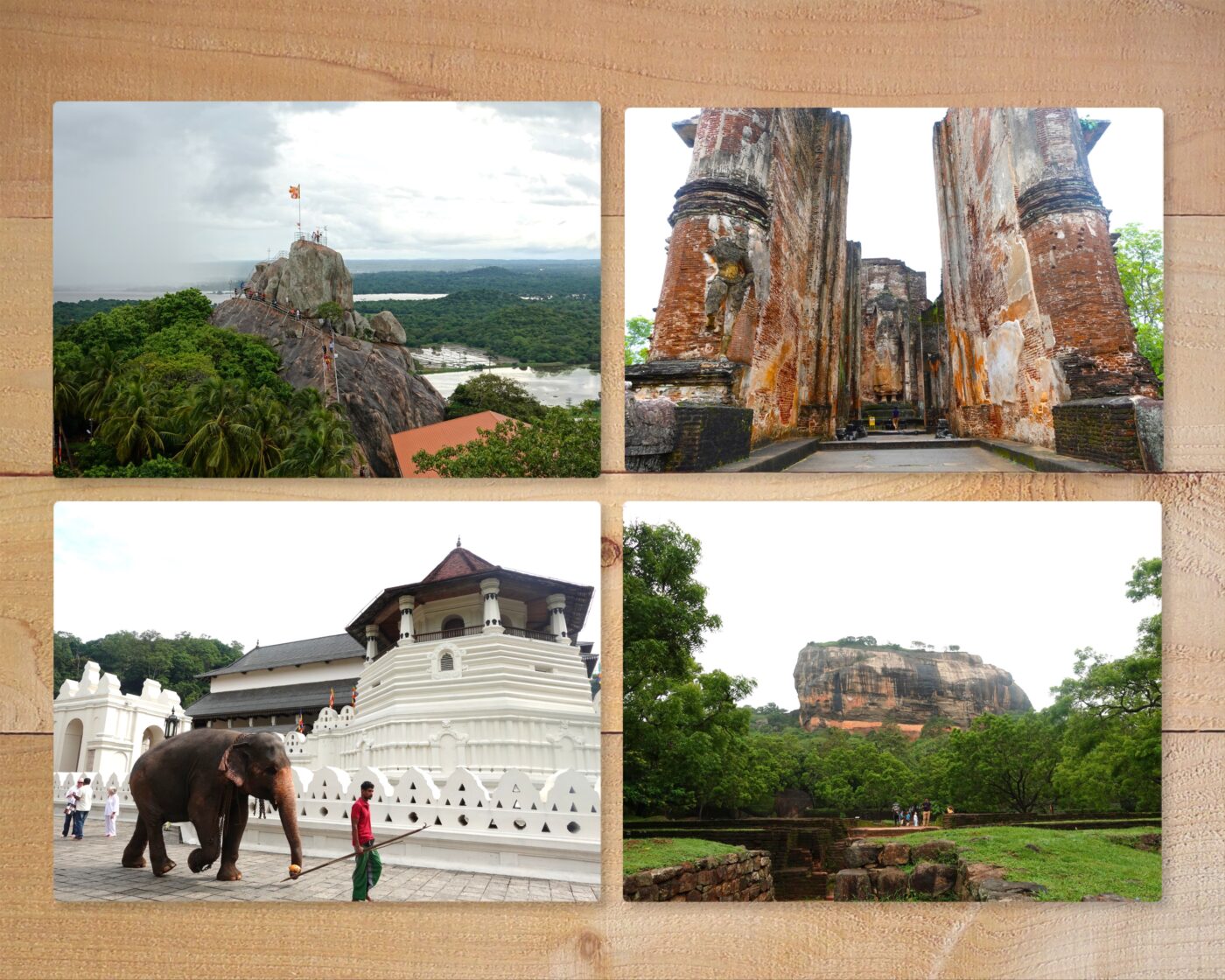

【インド・スリランカ仏跡紀行】(61)

三島由紀夫の壮絶な最期!あの日自決現場で何が起きていたのか

はじめに

第三次インド遠征出発の一週間前、私は東京に来ていた。

スリランカからの帰国後、猛烈な勢いで三島由紀夫について学んでいた私だったがインド出発前にどうしても行っておきたい場所があった。それが三島由紀夫の自決現場たる自衛隊市ヶ谷駐屯地である。

調べてみると、現在はその跡地が防衛省として利用されていて、なんとその防衛省見学ツアーの中に三島由紀夫が自決をした現場が組み込まれているとのこと!これは行かない手はない。私は急ぎそのツアーに申し込み、東京へとやってきたのである。

自衛隊市ヶ谷駐屯地(現防衛省へ)

こちらが現防衛省正門だ。

写真左側の大きな棟の立つ場所がかつて三島が演説をしたあの建物があった場所なのである。現在その建物は市ヶ谷記念館として別の場所に移設されている。私達はそこを見学することになるのである。では、ここで三島の自決直前の有名な演説の映像を観ていこう。

この映像を観て「ああ!ここか!」となった方も多いのではないだろうか。この時代を生きていない私でもこの映像は観たことがあった。

これからこの三島由紀夫自決現場を見ていくのであるが、その前にこの三島事件、あるいは楯の会事件と呼ばれるこの出来事についての経緯をじっくりと見ていくことにしよう。ここからは保阪正康著『三島由紀夫と楯の会事件』より引用していく。

この引用の後に私の現地での体験をお話ししていくので、先に現地の様子を見たい方はこの一節は飛ばして頂いても構わない。ただ、ここで語られる事件の様相を知ればこれから見ていく現地の様子も全く違うものに見えてくるだろう。三島の壮絶な最期をぜひ皆さんも知ってほしい。では早速始めていこう。

三島事件(楯の会事件)の経緯

作家三島由紀夫と楯の会会員四人が市谷の自衛隊東部方面総監部に乱入した事件は、その直後からマスコミによって詳細に報じられた。いままたここで、それをなぞるようなかたちで微細に再現するつもりはない。が、本書では、事件の概要はときに重要なモメントになるので、ごく大まかにだけ描写しておく。

十一月二十五日。三島由紀夫と森田必勝ら四人の楯の会の会員は、中古車のコロナで自衛隊の警衛所にはいった。五人とも楯の会の制服を着ていた。時間は、午前十時五十五分である。午前十一時に、総監・益田兼利に三島由紀夫は面会の約束をしていた。

益田の証言(『裁判記録 三島由紀夫事件』)では、この約束には、三島個人が来ると思い、楯の会会員が同行するとはきいていなかったという。午前十一時すこし前、三島は楯の会の会員と共に入って来て、応接のソファーセットに座り、楯の会で表彰する隊員たちですと四人を紹介した。

しばらくの間、三島が持っていた日本刀について話しあった。益田は「いい刀だ」と褒めた。

そのうち三島は、刀をふくためにか、「ハンカチを持ってこい」と会員に命じた。それが合図だったのか、益田の後ろに回った会員の一人が、益田の首を絞め、口をふさぎ、両の手を押さえた。残りの会員も、益田の後ろに回り、細引を取り出してすばやく手足を縛り、日本手拭で猿ぐつわをかませた。益田は行動の自由を失った。

このときになっても、益田は、これは悪ふざけか、レインジャー部隊の訓練のつもりなのだろうと思い、ひととおりの行動を終えたら、「われわれもこんなに強くなりましたよ」といって、細引を解くにちがいないと考えていた。だが、三島は日本刀をぬいたまま、益田をにらみつけていた。その表情を見て、〈ただごとではない〉と益田は思った。

三島事件の裁判で、検事側は、冒頭陳述書の中でこの間の模様を克明に公表している。それによると、益田の自由を拘束したあとで、「三島は日本刀を振りかざし、森田は総監室正面入口、幕僚長室および副幕僚長室に各通ずる出入口の三カ所に椅子、テーブル、植木鉢等でバリケードを構築した」とある。

総監室の異常状態を知った隣室の幕僚たちは、部屋に飛び込み、三島や楯の会の会員との間で乱闘状態になる。「三島らは、日本刀を振りかぶる等して脅迫し、『出ないと総監を殺すぞ』と怒鳴り、右山崎副長らに対し、三島は、日本刀で、森田は、短刀でそれぞれ斬りつけ、被告人小川は特殊警棒で殴りつけ、被告人古賀は、椅子を投げつける等の暴行を加え、この間、被告人小賀は、手で総監のロを猿ぐつわの上からふさぎながら、全般の監視をしていた」(検事側の『冒頭陳述書』から)

このあと、三島は、総監室の窓ガラスを割り、日本刀を示して、「要求書があるからこれをのめ。そうすれば総監の命は助けてやる」と要求書を示した。そこには、前庭に自衛官を集めろ、そこで三島が演説をすることを認めろという内容があった。第三項には、「楯の会残余会員(本件とは無関係)を急遽(注・バルコニー前に)集合させよ」ともあり、自衛隊の指揮官たちはそれも受け入れ、市ケ谷会館に連絡して、そこに集まっている会員たちにその旨伝えるよう命じた。会館に集まっている会員は、楯の会会員の三分の一にすぎず、その他の会員もここに集めるのかどうかは、三島の要求書では不明であった。

指揮官たちは、マイクを通じて、庁内の自衛官に総監室前の中庭に集合するよう命じた。自衛官たちはくわしい事情も判らずに集まってきた。その数約千人である。

午前十一時五十五分頃、森田と小川が総監室前のバルコニーから、要求項目を書いた垂れ幕をおろし、用意してきた檄文を撒いた。正午、三島はバルコニーに出てきて演説を始めた。マイクをもたないので、三島の地声がバルコニーから広がるのだが、上空にはすでに報道陣のへリコブターが乱舞していて、明確にはきこえなかった。

演説の内容は、撒かれた檄文と同じものであった。文化放送が収録したテープには、つぎのような個所がはいっている。

「……諸君は、去年の一〇・ニ一(国際反戦デーを指す)からあとだ、もはや憲法を守る軍隊になってしまったんだよ。自衛隊が二十年間、血と涙で待った憲法改正ってものの機会はないんだ。もうそれは政治プログラムからはずされたんだ、それは。どうしてそれに気づいてくれなかったんだ。

昨年の一〇・ニ一から一年間、俺は自衛隊が怒るのを待っていた。

もうこれで憲法改正のチャンスはない!自衛隊が国軍になる日はない!建軍の本義はない!それを私は最もなげいていたんだ。

自衛隊にとって建軍の本義とはなんだ。日本を守ること。日本を守るとはなんだ。日本を守るとは、天皇を中心とする歴史と文化の伝統を守ることである……」

この間、自衛隊員の間からは、「バカヤロー・おりてこい」「おまえに何がわかるか」「ひきずりおろせ」という怒声がわき、三島はそれに応じながら、にぎりこぶしをふりあげ絶叫した。

「おまえら聞けエ、聞けエ!静かにせい。静かにせい!話を聞け!

男一匹が、命をかけて諸君に訴えてるんだぞ。いいか。いいか。

それがだ、いま日本人がだ、ここでもってたちあがらなければ、自衛隊がたちあがらなきゃ、憲法改正ってものはないんだよ。諸君は永久にだねえ、ただアメリカの軍隊になってしまうんだぞ。諸君と日本の……(野次のため聴取不能)(中略)……シビリアン・コントロールに毒されているんだ。シビリアン・コントロールというのはだな、新憲法下でこしらえるのが、シビリアン・コントロールじゃないぞ」

「諸君は武士だろう。諸君は武士だろう。武士ならばだ、自分を否定する憲法を、どうして守るんだ。どうして自分の否定する憲法のため、自分らを否定する憲法というものにペコペコするんだ。これがある限り、諸君てものは永久に救われんのだぞ。

諸君は永久にだね、今の憲法は政治的謀略に……、諸君が合憲だかのごとく装っているが、自衛隊は違憲なんだよ。自衛隊は違憲なんだ。きさまたちも違憲だ」

野次と怒声がさらに高まる。三島はかまわずに絶叫しつづける。午後の太陽が、茶褐色の楯の会の制服を照らしだす。三島が、総監を人質にしただけではなく、幕僚たちに斬りつけたという情報が、自衛官のなかを走っていく。「われわれの総監を傷つけたのはどういう訳だ」という野次も飛ぶ。

三島の演説は、最終部分にはいっていく。彼の声は枯れ、腹の底からしぼりだす声が嘆願調にかわっていく。

「諸君の中に、一人でも俺といっしょに起つ奴はいないのか……」

そして五秒ほど、三島は沈黙する。依然として、「バカヤロー」「気違い」「そんなのいるか」という野次がつづく。むろん、それは三島も予想していたであろう。「よし、それではあなたと共に起ちましょう」といって、手を差しのべてくる隊員がいることなどありえようはずもない。

「一人もいないんだな。よし!武というものはだ、刀というものはなんだ。自分の使命……(聴取不能)……それでも武士かア!それでも武士かア!

まだ諸君は憲法改正のために起ちあがらないと、みきわめがついた。これで、俺の自衛隊に対する夢はなくなったんだ。それではここで、俺は天皇陛下万歳を叫ぶ」

三島は皇居にむかって正座をし、天皇陛下万歳を三唱した。

この聞、十分間ほどであった。

総監室にもどった三島は、誰にともなく「こうするより仕方なかったんだ」とつぶやいたと、益田は公判で証言している。そして、バルコニーに向かいあうようにして、制服をぬぎ、正座した。両手で短刀を握り、気合いをいれて左脇腹に突き刺して割腹した。三島の左後方に立っていた森田が、三島の頸部に斬りつけたが、「一回目のとき、首が半分か、それ以上、大部分切れ、そのまま静かに前の方に倒れた」(法廷での益田証言)だけなので、他の隊員が「もう一太刀」とか「とどめを」といって、森田がさらに二太刀、小賀が一太刀して介錯を終えた。

ついで森田が制服をぬぎ、正座し、短刀を腹にあてて割腹した。森田が、「よし」と合図するや、古賀が一太刀で介錯した。その後の様子を、検事側の冒頭陳述書はつぎのように書いている。

「被告人三名は、三島、森田の介しゃくを終えて両死体をあお向けに直して制服をかけ、両名の首を並べて合掌した。そのあと、総監を縛ったロープを解き、総監も、両名の首に向かって瞑目合掌した。次いで、被告人三名は、総監室前に総監を連れて出て、日本刀を自衛官に渡し、午後零時二十分警察官に逮捕された」

午前十一時から午後零時二十分までの一時間二十分、三島由紀夫と楯の会会員四人が自衛隊に乱入しての経過は、以上のようなものである。二人が自決し、七人の自衛隊幕僚が日本刀で傷つき、三人の楯の会会員が逮捕されたという事実―それが〝事件〟といったときの表面的な現象である。

筑摩書房、保阪正康『三島由紀夫と楯の会事件』P46-52

かなり長い引用となってしまったがいかがだったろうか。三島の壮絶な最期が伝わったのではないだろうか。ただ単に「1970年に三島由紀夫が自衛隊基地で自殺した」という言葉では到底伝えきれないものがここにあるのである。

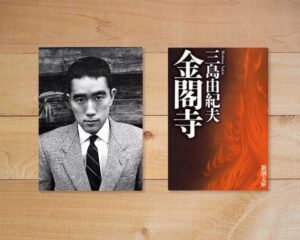

今回引用した『三島由紀夫と楯の会事件』では三島が自決に至る過程をかなり詳しく見ていくことができる。特に楯の会の結成やその進展、三島と自衛隊とのつながりについての解説は非常に興味深いものがあった。

その内容についてはここではご紹介できないが、私も「えっ!」と驚くようなことがどんどん出てきた。この本を読む前と後では三島に対する見方がまた変わったように思う。

三島由紀夫はなぜ死なねばならなかったのか。

そのことを考える上でも『三島由紀夫と楯の会事件』は非常に重要な示唆を与えてくれる作品だ。

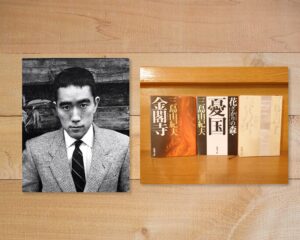

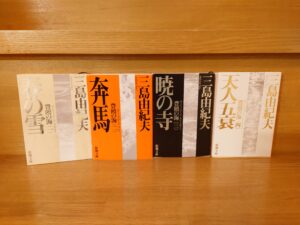

また、本書と合わせて徳岡孝夫著『五衰の人 三島由紀夫私記』と西法太郎著『三島由紀夫事件 50年目の証言—警察と自衛隊は何を知っていたのか』、犬塚潔著『三島由紀夫と死んだ男 森田必勝の生涯』もおすすめする。

『五衰の人 三島由紀夫私記』の著者徳岡孝夫氏は三島由紀夫本人から事件当日市ヶ谷に来ることを依頼され、バルコニーでの演説を聞くことになった記者だ。それほど三島由紀夫から信頼されていた記者だった。徳岡氏はこの事件の3年前に三島とバンコクで親交を深め、様々なインタビューを行っている。その中でも三島がインドについて語った箇所は僧侶である私にとっても非常に興味深いものがあった。他にも三島の自衛隊体験入隊直後の貴重なインタビューやその後の展開なども記者の目から詳しく描かれている。まさに知られざる三島由紀夫の姿をこの本では知ることができる。三島の壮大な遺作となった『豊饒の海』を理解する上でも本書は非常に貴重な一冊となっている。

次の『三島由紀夫事件 50年目の証言—警察と自衛隊は何を知っていたのか』では書名の通り、警察と自衛隊がこの事件をどのように捉えていたのか、そして事件当時どのような背景があったかを詳しく知ることができる。東大安田講堂事件やあさま山荘事件を指揮した佐々淳行氏へのインタビューでは衝撃の事実が語られる。そして公安が三島の決起を把握していたこと、そしてそれに対して上層部がどのような判断を下したかなど想像もつかないような事実を本書で知ることになる。あまりのことに私はこの本を読み呆然としてしまった・・・。ぜひこの本もおすすめしたい。

そしてもう一冊、『三島由紀夫と死んだ男 森田必勝の生涯』では三島と共に自決した楯の会の森田必勝氏について詳しく知ることができる。この本の最大の特徴は森田氏や楯の会の写真が豊富に掲載されている点にある。事件の当事者となった彼らの様々な姿を知れる本書は非常に貴重である。

では、次の記事ではいよいよ私の市ヶ谷記念館での体験をお話ししていくことにしよう。

主な参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

関連記事

コメント