クンデラ『存在の耐えられない軽さ』あらすじと感想~プラハの春以後の共産主義支配の空気を知るために

クンデラ『存在の耐えられない軽さ』あらすじと感想~プラハの春以後の共産主義支配の空気を知るために

今回ご紹介するのは1984年にミラン・クンデラによって発表された『存在の耐えられない軽さ』です。

私が読んだのは集英社より1998年に発行された千野栄一訳の『存在の耐えられない軽さ』2009年第12刷版です。

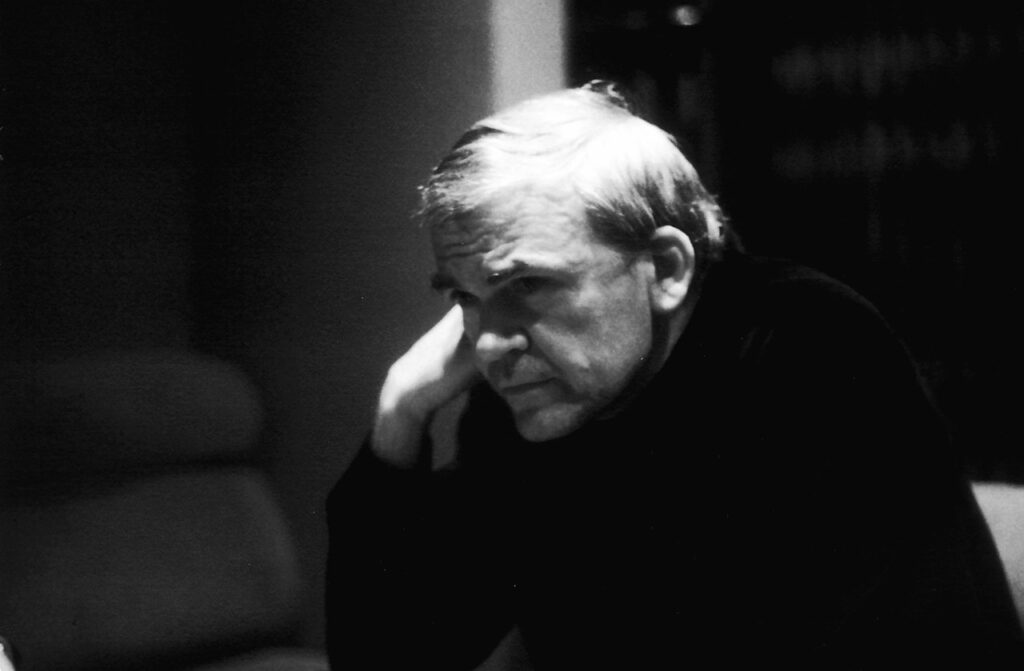

この作品の内容に入る前にクンデラのプロフィールの見ていきましょう。

1929年チェコスロヴァキアのブルノ生まれ。68年の「プラハの春以後、全著は発禁。75年フランスに移住、81年フランスの市民権を獲得。89年チェコビロード革命後もフランスにとどまり、精力的に作品を発表。『存在の耐えられない軽さ』(1984)、『不滅』(90)、『無知』(2001)、『カーテン』(05)など多くの著作がある。

集英社、千野栄一訳『存在の耐えられない軽さ』より

巻末の訳者あとがきにもプラハの春と絡めた著者の経歴が端的にまとめられていますのでこちらも見ていきましょう。

『存在の耐えられない軽さ』(一九八四年刊)の著者ミラン・クンデラ(Milan Kundera)は、一九二九年チェコスロヴァキアのモラヴィアの中心都市ブルノ生まれの作家で、一九六〇年代の後半、チェコスロヴァキアで起こった当時の共産党による民主化と自由化の運動「プラハの春」を、文化面から積極的に支えた一人である。

この運動は、一九六八年の八月、ソヴィエト軍を中心とするワルシャワ条約機構軍によるチェコスロヴァキアの占領によって終わり、その後ソ連共産党のブレジュネフ書記長の傀儡フサーク大統領による、いわゆる「正常化」の時代が訪れることになる。この「正常化」の時代に数々の圧迫を受けたクンデラは一九七五年に結局出国を余儀なくされ、一九七九年にチェコスロヴァキア国籍の剥奪、八一年フランス市民権を得て、現在はパリを中心に広くヨーロッパで活躍している。

集英社、千野栄一訳『存在の耐えられない軽さ』P396

プラハの春やその後のソ連支配についてはこれまで当ブログでも紹介してきましたが、クンデラはまさしくその時代を生きた作家でした。

そしてこの作品はそんなプラハの春以後のプラハの雰囲気を知るための最適な作品のひとつとなっています。

では、この作品のあらすじを見ていきましょう。

本書はチェコ出身の現代ヨーロッパ最大の作家ミラン・クンデラが、パリ亡命時代に発表、たちまち全世界を興奮の渦に巻きこんだ、衝撃的傑作。「プラハの春」とその凋落の時代を背景に、ドン・ファンで優秀な外科医トマーシュと田舎娘テレザ、奔放な画家サビナが辿る、愛の悲劇―。

たった一回限りの人生の、かぎりない軽さは、本当に耐えがたいのだろうか?甘美にして哀切。究極の恋愛小説。

集英社、千野栄一訳『存在の耐えられない軽さ』裏表紙

この作品の主人公はドンファンな外科医トマーシュ。彼のプレイボーイっぷりは最後まで収まりません。しかもただ女好きで享楽に耽るのが楽しいからそうなっているというよりは、自分の空虚さを埋めるためにそれをせずにはいられないという、かなりややこしいタイプのドンファンです。

そんなトマーシュがひょんなことから付き合うことになった田舎娘テレザ。ドンファンであるトマーシュは普段からモテモテですから、なぜそんな田舎娘に惹かれたのか自分でもわかりません。

そして彼女は献身的に、いや完全に彼に依存した恋になっていきます。彼女は彼女でもともと家族関係から男女関係におけるトラウマを抱えていたのでした。

そもそもが精神的にいびつな二人。しかもトマーシュはテレザと同居する仲になったにも関わらず、浮気を繰り返します。テレザはそのことにひどく苦しみます。

『存在の耐えられない軽さ』はこうした2人のどろどろ、いやどんよりした関係性をひたすら見せられることになります。

正直、私はトマーシュに対しどうしても同情することができません。彼は自分の女遊びを哲学的な言葉や詩的な言葉を用いてとにかく擁護しようとします。そして自分はそうしなければ生きていけない不幸な男なのだと言わんばかりの憂鬱さを演出します。自分は自分なりに誠実にしているんだという自己弁護がどうしても感じられてしまうのです。

この作品を読んでいて、フランスで人気が出たのもわかる気がするなと思いました。フランス文学っぽいねっとりしたものが感じられたのです。恋を至上のものとし、そこに言葉を尽くす。ものすごくざっくり言ってしまえば浮気がやめられない男の身勝手な恋愛を「これこそものすごく高尚な、人生の究極問題の探究である」とでも言いたいかのような流れで小説が進んで行きます。また、上のあらすじで出てくる奔放な女性サビナの存在も大きいです。男女の性愛をこれでもかとさらけ出し、そこに哲学を見出す文化は日本人にはなかなかわかりにくい感覚なのではないかと思います。今は日本人もオープンになってきていますので違うかもしれませんが、少なくとも私はこういう文学になかなか耐性はありませんでした。

ただ、私がこの作品を読もうと思ったのは「プラハの春」以後のプラハの雰囲気を知るためでした。そういう面ではこの作品はその空気感を強く感じることができます。

主人公のトマーシュ自身がプラハの春以後、職を追われ苦しい目に遭うことになります。プラハの知識人たちが負うことになった苦難の生活の雰囲気をリアルに知ることでできます。

また、この作品の中盤以降は特にこうしたソ連による支配に対する著者の分析が小説を介して語られます。これはかなりの迫力で息を呑むほどです。特に印象に残ったのが「第Ⅵ部 大行進」の章で語られるシーンでした。ここでは共産主義打倒キャンペーンを行う西側のパフォーマンスの俗悪さが暴露されます。

第二次世界大戦下のナチスによるプラハ占領の時も、1968年のプラハの春の時も、結局誰も助けてくれず、世界から見捨てられてしまった。今も西側は共産主義打倒のキャンペーンを謳って宣伝するも、結局自分たちのためのパフォーマンスでしかない。そんな痛烈な非難をこの章から感じられました。ここはかなり衝撃的です。これはプラハの春を体験し、亡命によって西側世界についても詳しいクンデラだからこそ書ける内容だなと感じました。

『存在の耐えられない軽さ』は「プラハの春」以後のプラハの雰囲気を感じられる作品でした。ただ、ドンファンの恋愛に対してはどうしても共感できません。そしてそうした性愛に結びつけられた哲学談義もどうしても肌に合いません。これは私個人の問題ですのでこの作品を批判したいというわけではありません。あくまでこの作品を読んだ私個人の感想として受け取って頂けたらと思います。

ですが読んでよかったなというのは間違いなく思うことです。世界を学ぼうとすれば好きとか嫌いとか言っていられません。好きなものだけ見ていったら見逃してしまう世界がどんどん増えていきます。だからこそ色んなジャンルの、そして自分が苦手とするタイプの作品も読む意味もあります。不倫のどろどろ、ドンファン物語はたしかに私は苦手です。ですがこうした世界観をじっくりと味わうことができたのも事実。

ある意味、この作品から受けた衝撃というのはやはり大きなものがあったなと思います。この作品を読んでよかったと思っています。

以上、「クンデラ『存在の耐えられない軽さ』あらすじと感想~プラハの春以後の共産主義支配の空気を知るために」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント