ようこそお越しくださいました

初めて当ブログへお越しの皆様へのご案内

まずはこちらへどうぞ

新着記事

-

五来重『熊野詣』概要と感想~死者の国、浄土信仰の聖地としての熊野を知るのにおすすめ参考書

-

和島芳男『叡尊・忍性』あらすじと感想~鎌倉中期、戒律復興や慈善事業に努めた律宗僧の知られざる業績とは

-

山田昭全『文覚』あらすじと感想~源頼朝に挙兵を促した怪僧の真の姿とは。神護寺復興に命をかけた行者の生涯

-

桃崎有一郎『武士の起源を解きあかす』概要と感想~脳内スパーク間違いなし!武士の始まりに迫る衝撃の一冊!

-

野口実『北条時政』あらすじと感想~北条時政の実際の姿に驚くこと間違いなし!坂東武者のイメージが変わる名著!

-

元木泰雄『河内源氏』あらすじと感想~なぜ源頼朝は坂東に勢力があったのか。源氏と坂東のつながりを知れるおすすめ作品

-

元木泰雄『平清盛と後白河院』あらすじと感想~清盛の権力奪取がそう単純ではなかったことを知れるおすすめ本

-

板野博行『眠れないほどおもしろい平家物語』あらすじと感想~『平家物語』の入門書としておすすめ!

-

東実『鹿島神宮』あらすじと感想~鹿島神宮の歴史や由来を学ぶのにおすすめの参考書

-

蒲池明弘『火山と断層から見えた神社のはじまり』あらすじと感想~火山の近くに聖地が生まれる?宗教と火山の驚きの関係とは

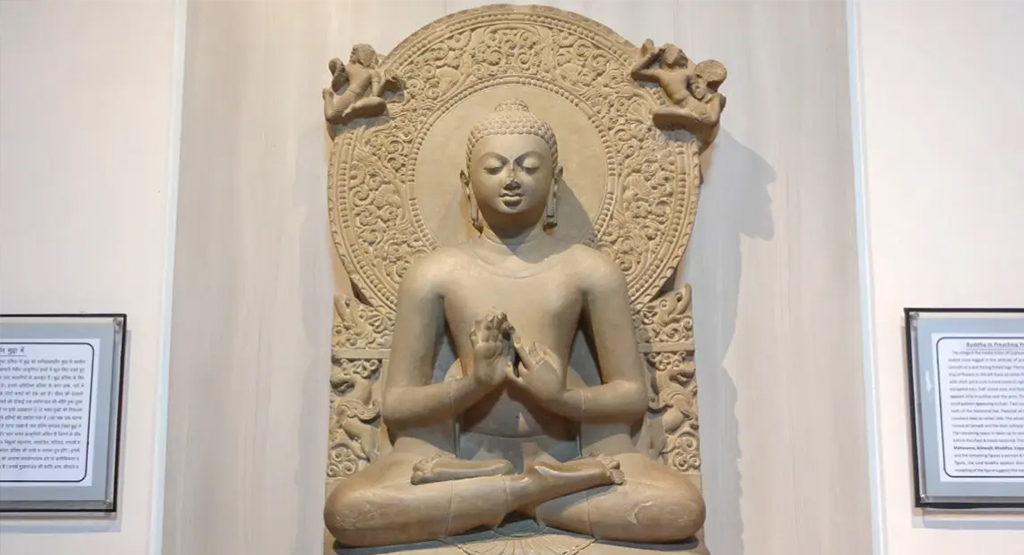

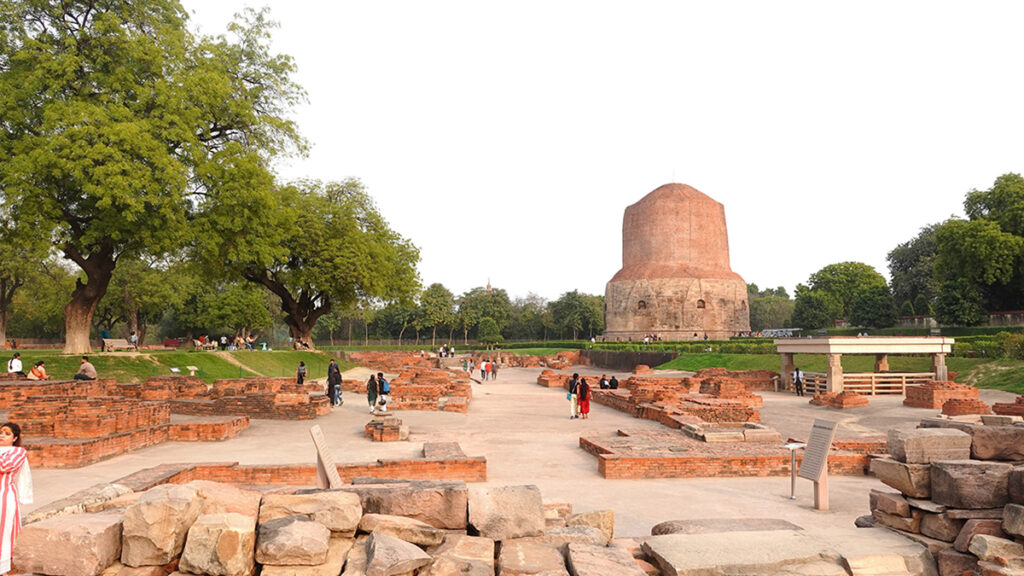

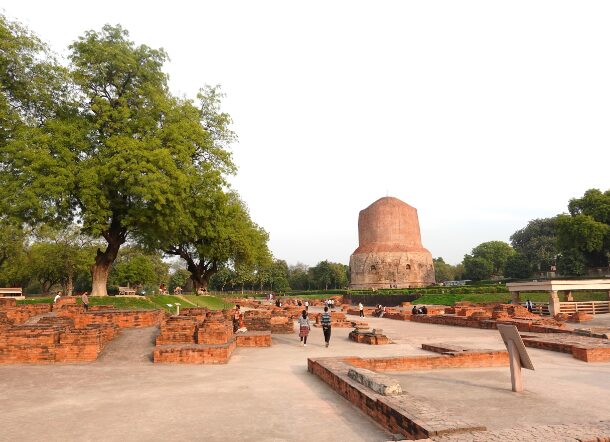

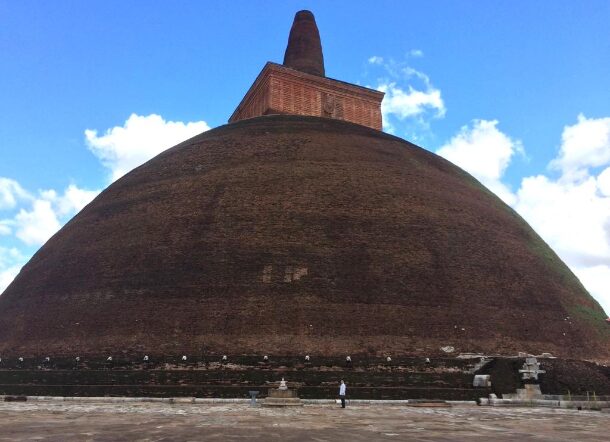

仏教入門・現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯

宗教は宗教だけにあらず

当ブログイチオシ!インド・スリランカ 仏跡紀行

インドは行くのでなく、呼ばれる場所なのだ

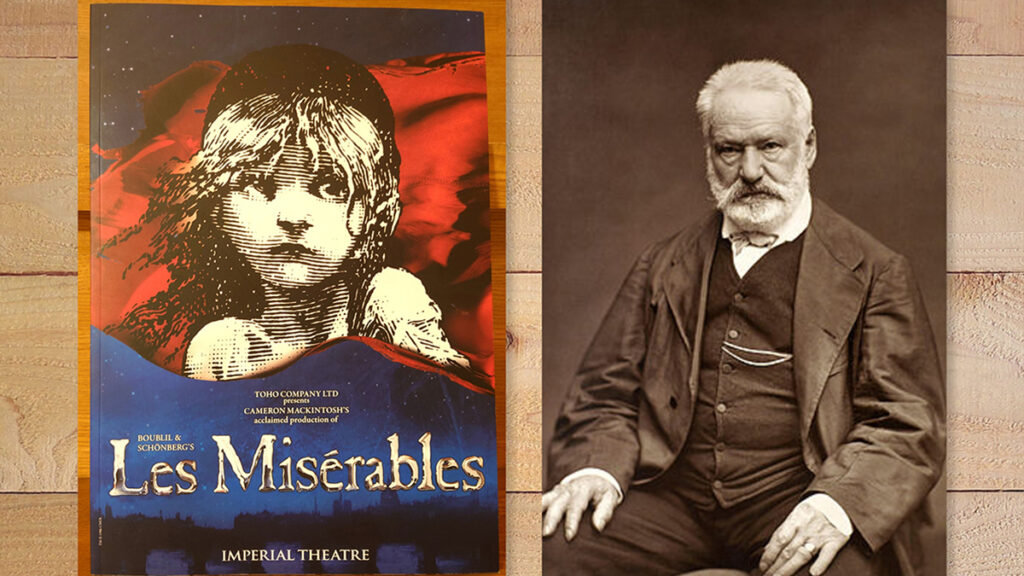

【旅行記】世界一周記、ヨーロッパ・親鸞とドストエフスキーの旅

「宗教とは何か」答え合わせの旅へ

【僧侶の本棚】~私のおすすめ本をご紹介!

この世には面白い本が山ほどある!世界が繋がる楽しさがここに

なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?

仏教書データベース

仏教は面白い!仏教の学びに役立つ名著をご紹介!

note最新記事はこちら

-

最強のローマガイド本『サンピエトロが立つかぎり』~これを読めばローマがもっと楽しくなること間違いなし!

-

山下博司『古代インドの思想』~インド思想と気候風土の繋がりを知れるおすすめ参考書

-

プラハ観光の穴場!聖ミクラーシュ教会をぜひおすすめしたい!

-

『ローマの休日』の舞台スペイン広場は文豪や芸術家達のロマンに溢れていた!

-

実は怖い『ピノキオ』の原作~ジミニーがピノキオに叩き殺される!?まさかの超展開に衝撃を受ける

-

なぜインドで仏教は広まることができたのか?「聖と俗」ガンジスの沐浴場の衝撃

-

『レトリックと詭弁』~なぜあなたはいつも言い負かされるのか。真面目で優しい人必見!

-

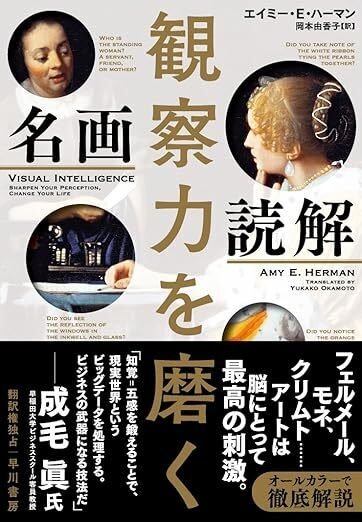

『観察力を磨く 名画読解』~ものの見方が変われば世界が変わる!ぜひ学生に読んでほしい名著!