高田貫太『アクセサリーの考古学』あらすじと感想~古代朝鮮の驚異の技術力に衝撃!5世紀のイヤリングのセンスの良さたるや!

高田貫太『アクセサリーの考古学』あらすじと感想~古代朝鮮の驚異の技術力に衝撃!5世紀のイヤリングのセンスの良さたるや!

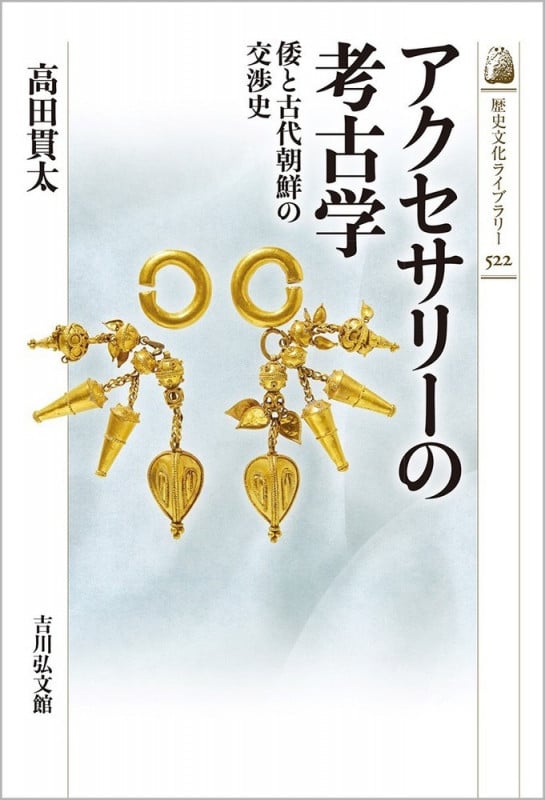

今回ご紹介するのは2021年に吉川弘文館より発行された高田貫太著『アクセサリーの考古学 倭と古代朝鮮の交渉史』です。

早速この本について見ていきましょう。

古墳時代のさなか、日本列島では冠・耳飾り・飾り帯など貴金属のアクセサリーが流行した。新羅・百済・加耶など朝鮮半島の様々な社会から古代日本の倭へ贈られた品々には、いかなる意図が込められていたのか。発掘されたアクセサリーを紹介しながら、海を越える個人や集団の細やかなつながりや、それらを身に着けた人びとの群像を生き生きと描く。

Amazon商品紹介ページより

本書の著者高田貫太先生は以前当ブログでも紹介したスーパー名著『海の向こうから見た倭国』の著者でもあります。

私が本書『アクセサリーの考古学』を手に取ったのもまさに高田先生の著書だからこそです。

そして本書でも私は驚きの体験をすることになりました。

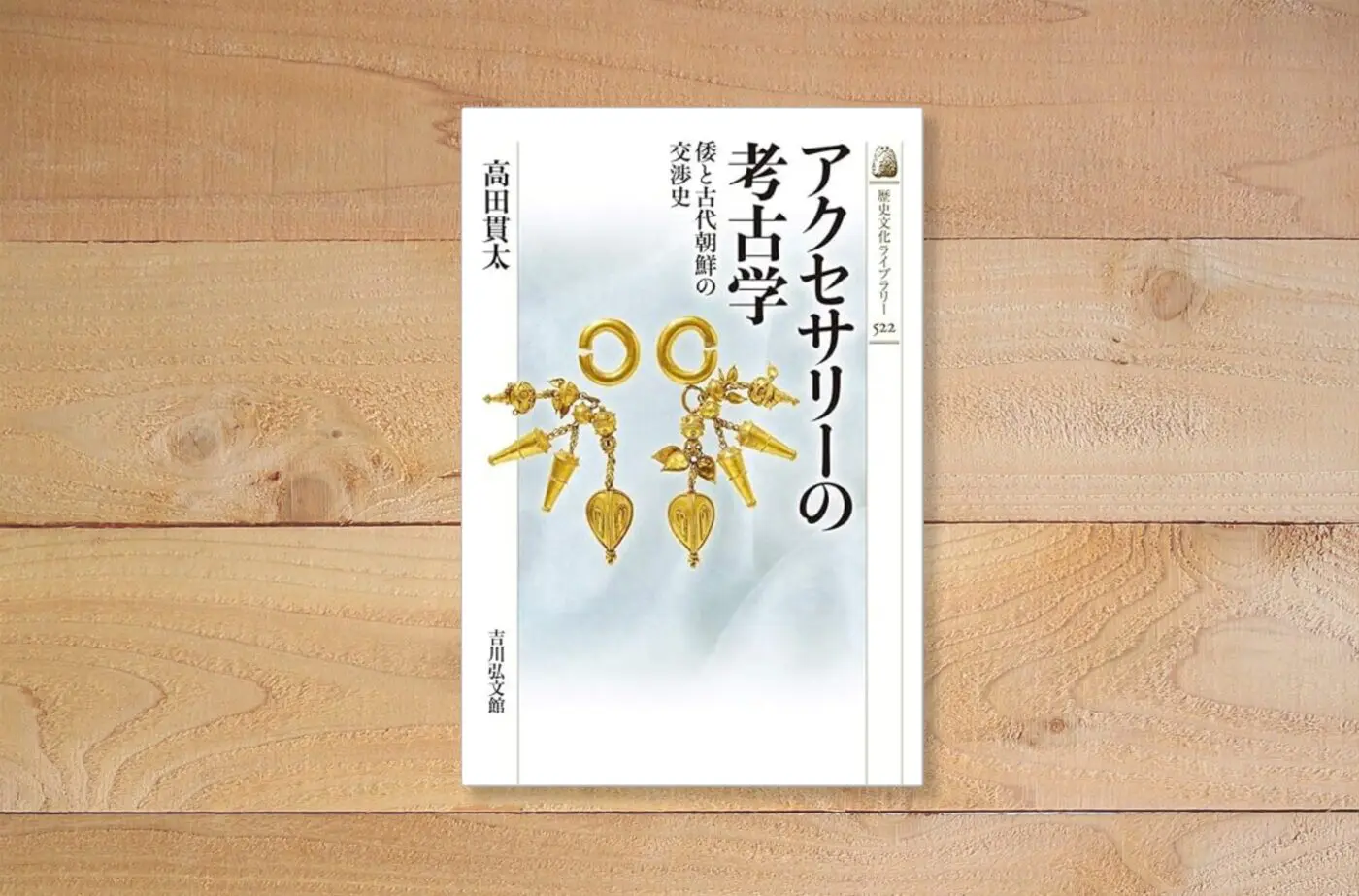

それがどのようなものだったのか、百聞は一見に如かず。次の写真を見て頂きたいと思います。

こちらは5世紀頃に朝鮮で作られたイヤリングです。

信じられないくらい繊細で、センスの良い耳飾りですよね。本書ではこうした装飾品が豊富に掲載されているのですが、そのひとつひとつに私も度肝を抜かれました。

本書について著者は次のように述べています。

本論の対象とする時期は、貴金属のアクセサリーが倭につたわり、ひろまり、そしてとりあえずはおわりをむかえる四世紀後半から六世紀とする。地理範囲は日本列島と朝鮮半島、より正確には、東北中部から九州南部(倭)と朝鮮半島中南部(新羅、百済、加耶、栄山江流域)である。両者の間に境界を引くのではなくて、網の目状のネットワークがひろがる「環海地域」(濱下 一九九七)として把握する。

そして、この環海地域の中で、貴金属のアクセサリーが演出した個人や集団のつながりを明らかにする。社会や王権間の交渉の通史については、前著『海の向こうから見た倭国』(高田 二〇一七)を参考にしてほしい。本書はその姉妹版となる。

吉川弘文館、高田貫太『アクセサリーの考古学 倭と古代朝鮮の交渉史』P14-15

そうです、この本はまさにスーパー名著『海の向こうから見た倭国』の姉妹版ということで、前作の面白い内容を今度はアクセサリーという切り口から見ていくことになります。

前作の面白さはもう折り紙付きですので、そちらを読めばまずハマることは間違いないでしょう。そしてハマられた方は迷わず本書を手に取ってください。前著の内容がさらに味わい深く感じられるような発見を本書でたくさん得ることができます。

私自身普段アクセサリーを付けるタイプではないので装飾品にはほとんど興味がなかったのですが、この本を読んでアクセサリーについての考え方ががらっと変わりました。

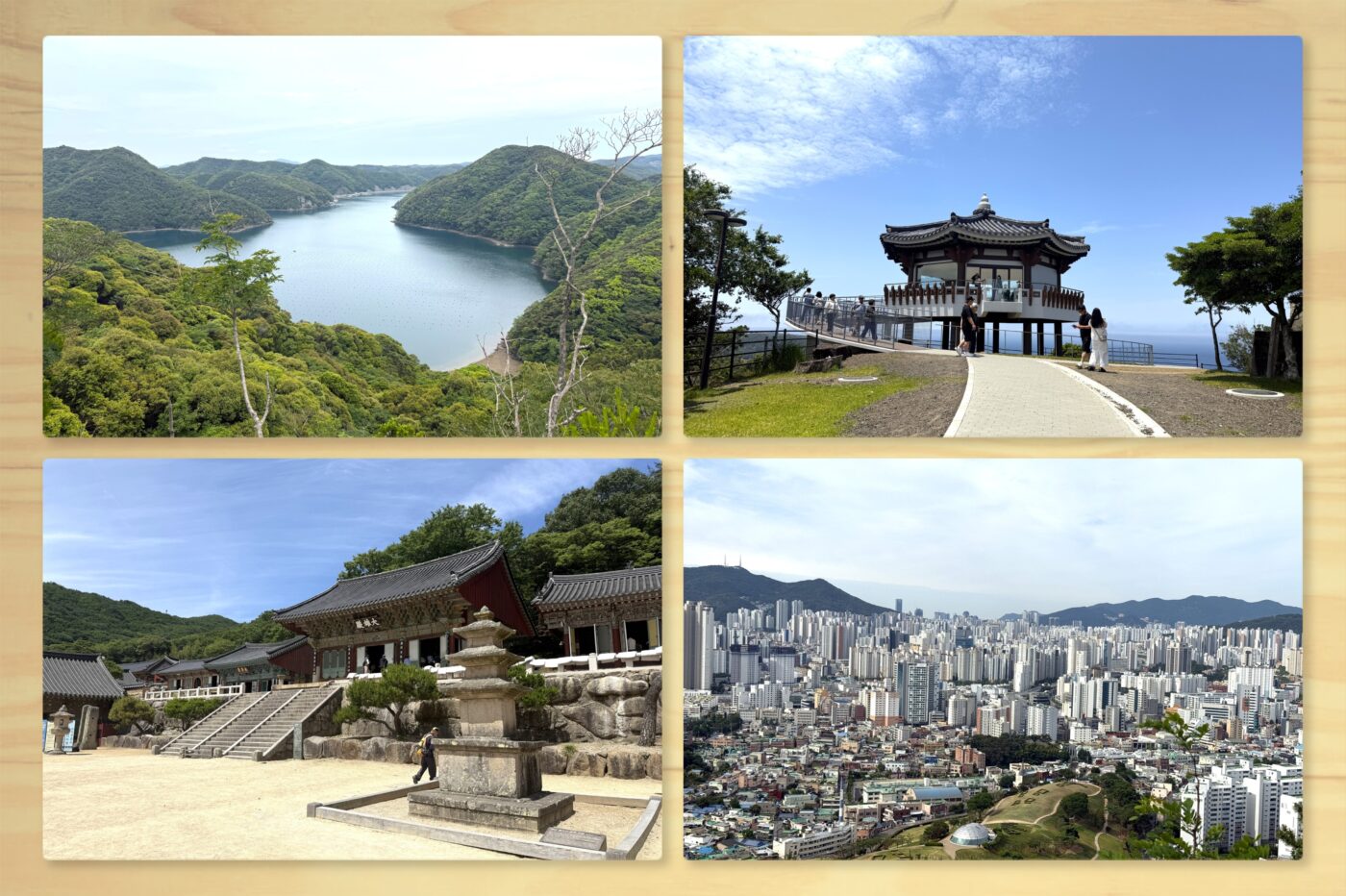

そして何より、私はすっかり古代朝鮮のイヤリングの美しさに魅了されてしまったのです。本で見た写真ですらこうなのですから実際に実物を見てしまったらどうなってしまうのでしょう!というわけで、勘の良い方はお気づきになられたかもしれません。実は上で紹介したイヤリングは私が現地韓国釜山の博物館で撮影してきたものになります。

私は『海の向こうから見た倭国』『アクセサリーの考古学』を読み、猛烈に現地に行きたくなったのです。そして計画したのが博多→対馬→釜山を巡る渡来人研究の旅だったのです。

この旅については「対馬・釜山三部作」として以下のnote記事でまとめていますのでぜひご参照頂けましたら幸いです。

「対馬から韓国釜山が見える!?いざ現地で確かめてみた~渡来人や仏教伝来前史の国際交流に思う」

「対州馬に会いに対馬目保呂ダム馬事公園へ!日本在来馬のすごさをぜひお伝えしたい!」

「対馬からフェリーで釜山へ!渡来人の究極のイヤリングに度肝を抜かれる」

さて、私の記事の宣伝になってしまいましたが、本書『アクセサリーの考古学』はそれほど私に強烈なインパクトを与えた一冊でした。

この本の中で釜山の福泉洞古墳が紹介されていたのですが、その案内に従って私もそこを訪れています。

手前の黄緑色の丘のような盛り上がりが福泉洞古墳です。ここから5、6世紀の遺物が大量に出土しています。そしてちょうど正面の海の先が日本方面です。高層ビルが立ち並ぶ釜山の街並みにも驚きですよね。

この古墳は普通の観光客はほとんど訪れない場所で、私も車をチャーターして行ったのですが、ドライバーさんも初めてだと言っていました。高田貫太先生の案内がなければ私もここまで来ることはなかったと思います。

高田先生の解説を読んでから実際に現地を訪れてみたことで、本当に素晴らしい体験となりました。アクセサリーに全く興味がなかった私がこんなに楽しめるなんて自分でも驚きでした。

この本は考古学に興味のない方でもその入り口として奥深さを知れる素晴らしい作品です。

また、さらに古代朝鮮と日本の関係を学びたい方には同じく高田先生の『「異形」の古墳 朝鮮半島の前方後円墳』という本もおすすめです。こちらは「日本独自の形とされる前方後円墳がなぜ朝鮮にあるのか」という謎に迫る一冊で、古代日本と朝鮮の交流を考える上で非常に刺激的な作品となっています。ぜひ合わせて読まれることをおすすめします。

それにしても今作『アクセサリーの考古学』も刺激満点のびっくり作品でした。非常に面白いです。韓国に行かれる方にもぜひおすすめしたい作品です。

以上、「高田貫太『アクセサリーの考古学』あらすじと感想~古代朝鮮の驚異の技術力に衝撃!5世紀のイヤリングのセンスの良さたるや!」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

アクセサリーの考古学 倭と古代朝鮮の交渉史 (歴史文化ライブラリー 522)

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事