右島和夫監修『馬の考古学』概要と感想~古代日本の馬事情をもっと学ぶのにおすすめの参考書!

右島和夫監修『馬の考古学』概要と感想~古代日本の馬事情をもっと学ぶのにおすすめの参考書!

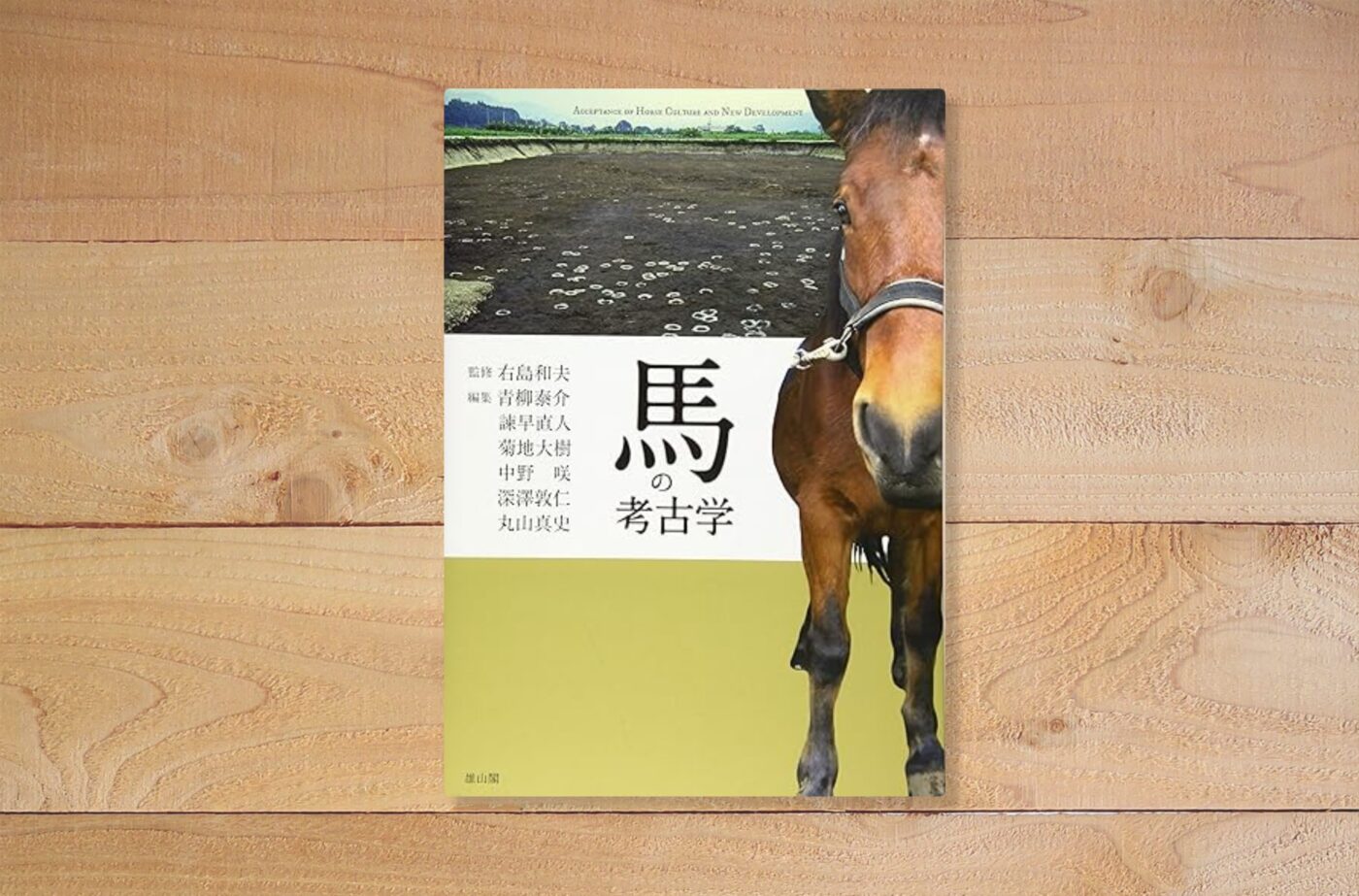

今回ご紹介するのは2019年に雄山閣より発行された右島和夫監修、青柳泰介、諫早直人、菊池大樹、中野咲、深澤敦仁、丸山真史編集『馬の考古学』です。

早速この本について見ていきましょう。

馬考古学の研究成果を凝縮した決定版。

Amazon商品紹介ページより

最初に日本列島にきた馬はどんな馬だったのか。

馬はどう飼育・活用され、どのような馬文化が生まれたのか。

馬の登場が日本の歴史に与えた影響とは 馬具や文献に加え、近年出土した馬そのものの分析も進んでいる。

5世紀から6世紀にかけての地域・時代の様相、馬と関わる人々の生活を含めた多角的な論考をそろえ、各遺跡や調査、分析のコラムも充実。

前回の記事で紹介した川又正智著『ウマ駆ける古代アジア』は馬がいつから人間に飼われ、どのようにその歴史が動いていったかを世界レベルで見ていく作品でしたが、本書『馬の考古学』は日本において馬がどのように出現したかを詳しく見ていける参考書になります。

本書冒頭の「はじめに」ではこの本について次のように述べられています。

「日本列島にはもともと馬はいなかった。ようやく古墳時代中期に本腰を入れて馬の生産に着手した…」

今では、そのことがうそであるかのように、我が国では馬は日常生活に溶け込んでいます。

とはいえ、現代では機械化が進行し、明治時代以前のように、農耕、土木作業、運搬、輸送、乗用、通信、軍事行動など、あらゆる場面で見かけることはなくなりました。

それでも、近い記憶をたどると、馬は日本列島にもともといたかのような錯覚に陥ります。

考古学に奉職し、馬のことを概説書で知ってからも、その感覚は変わりませんでした。

それはなぜか?

おそらく、一般的に考古学では、馬のことを研究しようと思えば、対象が「有機質」の馬ではなく、「無機質」の馬具になるからだと思います。

本書を一瞥しても分かるように、馬遺存体の確認例は、馬具よりも圧倒的に類例が少ないので、その方向性は至極当然であると言えるでしょう。

しかしながら、やはり馬具からだけではなく、馬に関連するほかの遺物や馬遺存体(そのもの)も含めて、総体として我が国の馬の導入期を描きたい、という欲求が本書の根本動機です。

幸い、馬や馬具の優秀な研究者多数で構成される、古代の馬研究会という、古墳時代~古代を対象とした、馬そのものから馬を研究する会が結成されましたので、本書の人的資源は、その研究会を中心に醸成されました。(中略)

刊行趣旨は以下の通りです。

従来の古墳時代の馬に関する研究は、その起源や系統、副葬馬具や埋葬・祭祀に注目されることが主流であった。しかし、最近では蔀屋北遺跡、金井遺跡群などの新たな発掘調査成果によって、馬飼いとその集落に関する知見が増加している。また、ウマ遺存体の出土の増加、理化学的分析による新たな視点が提示され、複合的に人間と馬の関係を読み解くことができるようになりつつある。

そのような中で本書は、5世紀から6世紀にかけての河内・大和・上毛野を中心とするが、その周辺地域・時代、馬と関わる人々の生活を含めた多角的な論考を、平易な文章、内容で構成することで、専門研究者のみならず一般読者にも東アジアの中の倭国における馬の役割とその背後にある社会について考える新潮流としての一冊を目標とする。

その趣旨のもと、40人の執筆者に26本の論考と17本のコラムを依頼することになりました。現在考えうる最高の執筆陣だと自負しております。

内容は多岐にわたりますが、全体を6章に分け、それぞれ4本程度の論考と3本程度のコラムで構成することにしました。(中略)

どこから読んでいただいてもかまいません。1編1編じっくりと読んでください。そして、古墳時代中期に、多くの困難をのりこえて、あるいは海の藻屑と消えた多くの馬飼いや馬たちがいたであろうことを念頭に置き、日本列島では未知の生物であった、馬を移植しようと懸命に努力した人々がいたことに思いを馳せてください。その人々のおかげで、馬は私たちの身近な存在になったのです。

雄山閣、右島和夫監修、青柳泰介、諫早直人、菊池大樹、中野咲、深澤敦仁、丸山真史編集『馬の考古学』Pⅰーⅱ

上の引用にありますように、本書は40名の執筆者による論集となっています。しかもその内容は多岐にわたり、かなり専門的な内容が書かれています。

本書の帯に書かれた「馬考古学の研究成果を凝縮した決定版」の言葉通り、ものすごくマニアックな一冊となっています。

写真や図版も豊富でこれでもかと言わんばかりの研究成果を私達は目にすることができます。特に古代の馬の足跡の痕跡やその発掘風景の写真はものすごく貴重です。これらの写真や論文を読んでいると、考古学者の熱い思いや地道な研究に思いを馳せずにはおれません。

私は考古学の専門家ではありませんので完全に素人です。ただ、最近古墳時代に猛烈にはまってしまい様々な本を読んでいるのですが、こうして素人の私でも最新の研究成果や大きな歴史像を学べるのも学者さん達のプロフェッショナルな仕事のおかげです。

近年、文系の学問を取り巻く環境は厳しくなっていますが、私はこうした熱い思いを持って研究に邁進する学者さんたちに尊敬の念を抱かずにはおれません。この本を読んでいて特にそのことを感じたのでありました。

古墳時代や古代馬に興味のある方にぜひおすすめしたい一冊となっています。前回の記事で紹介した川又正智著『ウマ駆ける古代アジア』と合わせて手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「右島和夫監修『馬の考古学』概要と感想~古代日本の馬事情をもっと学ぶのにおすすめの参考書!」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事