川又正智『ウマ駆ける古代アジア』あらすじと感想~人類はいつから馬に乗り始めたのか

川又正智『ウマ駆ける古代アジア』あらすじと感想~人類はいつから馬に乗り始めたのか

今回ご紹介するのは1994年に講談社より発行された川又正智著『ウマ駆ける古代アジア』です。

早速この本について見ていきましょう。

6000年前、北アジアで人は野生のウマに出会った。草原の民の最高の伴侶となったウマは、騎馬・調教の方法と、馬車の技術とともにユーラシア全域に広まっていく。シュメルの戦車として、スキュタイの騎馬遊牧として、漢の軍馬として……。最新の考古学の発掘成果を駆使し、ウマと人の最古のつながりを探る渾身の書。

講談社商品紹介ページより

本作は上の本紹介にもありますように、人類と馬の出会いについて深く考えていくことができるおすすめ作品です。

私がこの本を手に取ったのは対馬にいる日本在来馬「対州馬」がきっかけでした。

皆さんは日本在来馬という存在をご存じでしょうか。

日本には現在8種の在来馬がいるとされ、そのひとつがここ対馬の対州馬という馬になります。

そしてそもそもですが、日本に馬がやって来たのは4世紀末頃と言われています。朝鮮から渡来人によって馬とその技術がもたらされ、日本でも一気に馬の飼育が進められることになりました。

この対州馬はそうした古代から日本に存在した馬の血を引いた貴重な存在です。より詳しくは「対州馬に会いに対馬目保呂ダム馬事公園へ!日本在来馬のすごさをぜひお伝えしたい!」の記事でお話ししていますのでこれ以上は述べませんが、私が古代の馬に興味を持ったのもまさにこの対州馬がきっかけでした。

本書『ウマ駆ける古代アジア』では日本に馬が伝来するはるか前の紀元前4000年頃のシュメル文明から語られていきます。

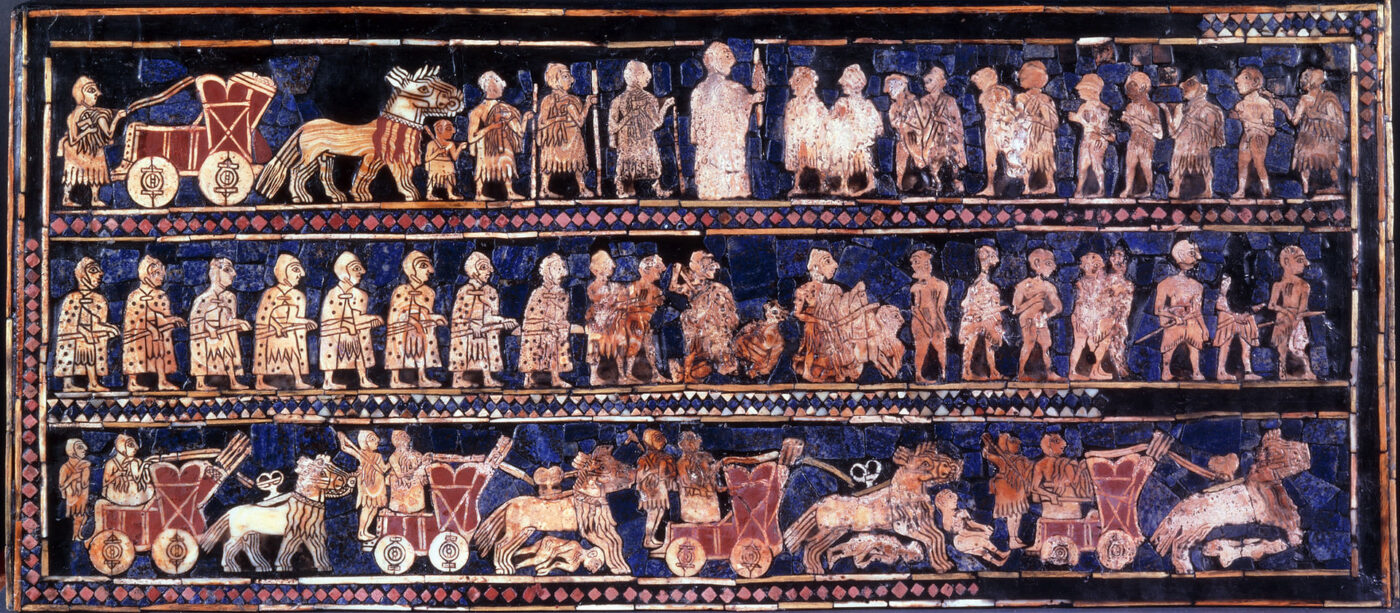

こちらの画像はシュメル文化の古代都市ウルの遺跡から発掘された紀元前2600年頃の絵なのですが、ここにすでに戦車に繋がれた馬が描かれています。つまり、この時点で馬はすでに実用化されていたということになります。

日本に馬がやって来たのは紀元4世紀後半頃というのを考えると、歴史のスケールの巨大さを感じずにはいられません。なぜ日本に馬がやって来るのにこんなにも時間がかかったのか。文化の伝播の不思議を感じます。本書でもまさにこのことに関して次のように述べられていました。

私はいまのところ、次のように考えている。各地の文化は差異をもちながらも、おのずから同じような段階に達していく。そのなかで、個々の文物や制度は伝わることもあり、独自に発明されることもある。複数回発明されるものもいくらでもあっただろう。人は他人と同じことを思いつくものだ。それに伝播のほうは、あるものが、本来の機能のまま伝わるためには(その場合ももちろん行先にあうように改変されるが)、先方が、それを受け入れられるようなレべルになっていなければならない。必要性があり、理解力、使用する能力がなければならない。従来のような高文化から低文化へ、という伝播の説明だけでは、的をはずれているのではないか。

講談社、川又正智『ウマ駆ける古代アジア』P105

この箇所の「伝播のほうは、あるものが、本来の機能のまま伝わるためには(その場合ももちろん行先にあうように改変されるが)、先方が、それを受け入れられるようなレべルになっていなければならない」というのは特に重要な指摘です。

私達は「文化が伝来する」というと先進国から未開の国へ技術などが移されていくと単純に考えがちですが、実は一方通行的なものではなく双方向的な問題でもあったということになります。受け取り手のレベルや必要性など、様々な要素が揃わない限り文化も技術も伝わっていかない、いや、伝わる必要性がそもそもないということになります。

これは日本文化や仏教伝来について考える上でも大きな意味を持ちそうです。

さて、本書ではシュメル文明から始まり、ギリシャなどのヨーロッパ、古代中国(殷、周、春秋戦国時代)における馬の利用について詳しく解説されます。馬の知識がない方でも読めるよう配慮がされていますのでシンプルに「歴史もの」としても楽しめる一冊です。

馬はどのようにして人間と暮らすようになったのか、そして人類の歴史に与えた影響はどのようなものだったのかを大きく学ぶのに本書は非常におすすめです。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「川又正智『ウマ駆ける古代アジア』あらすじと感想~人類はいつから馬に乗り始めたのか」でした。

Amazon商品紹介ページはこちら

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事