Table of Contents

驚くべき傑作!チェーホフ『六号病棟』あらすじ解説

『六号病棟』は1892年にチェーホフによって発表された作品です。

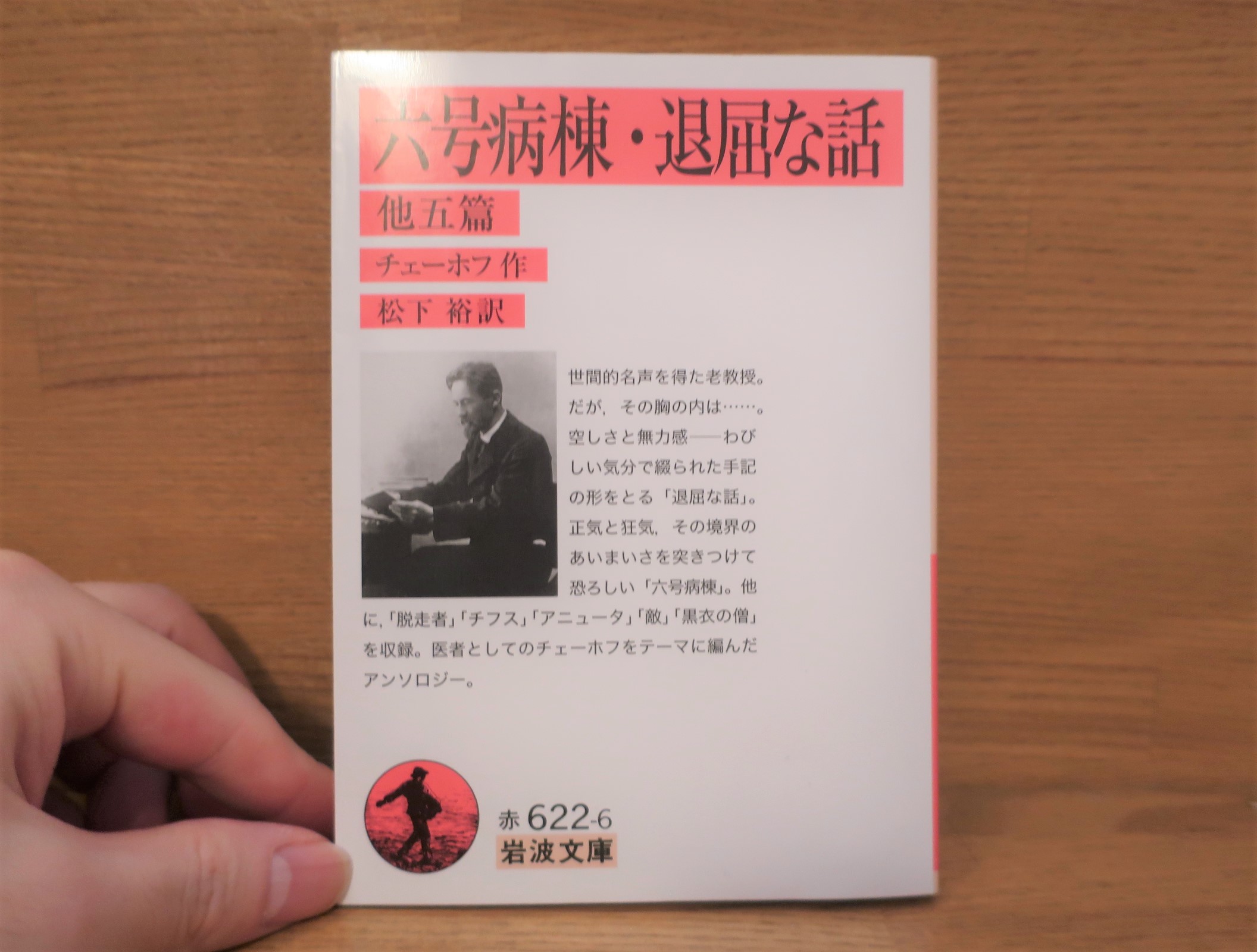

私が読んだのは岩波文庫、松下裕訳『六号病棟・退屈な話』所収の『六号病棟』です。

Let's take a quick look at the synopsis.

ある田舎町の病院の院長にラーギンという人がいた。見かけは鈍重で、スマートでなく、百姓然としているが、そのじつ彼は慇懃で、控え目な人柄だった。

大学の医学部を出て赴任して来た当時は彼も熱心に仕事に励んだが、間もなくあまりの患者の多さと、病院の乱脈ぶり、施設の貧しさなどに気落ちして、嫌気がさし、務めを投げ出すようになった。

出勤しても五、六人の患者を形ばかり診るだけで、あとをホーボトフという同僚の医師や、怪しげな腕前の准医師に任せて帰ってしまう。患者が病院のひどい状態に苦情を言っても、どぎまぎしながら、すまなさそうにつぶやくだけだ。「よしよし、あとで調べてみるから……。きっと、何かの誤解だろう」(中略)

彼は非常な多読家で、家では夜ふけまであらゆる種類の読書に耽る。

夕方ちかくになると、この田舎町で唯一の友、郵便局長がやって来る。彼らは互いに対話の成り立たない、ちぐはぐな言葉のやり取りで宵を過ごす。

ある春さきの夕暮れ、ラーギン医師は、ついぞ行ったことのない、精神病者たちの押しこめられたままになっている六号病棟を訪れ、被害妄想患者の青年に会って知的な会話を交わす。

家の没落で大学を中退して発病し、六号病棟に入れられるまで裁判所の執達吏をしていたこのグローモフ青年こそは、ラーギン医師が田舎町で発見したたった一人の知的な人間だった。

医師はそれから毎日のように青年を訪ねては観念的な哲学談義に耽るようになった。病院じゅうが、院長自身が精神異常だ、だからしげしげと六号病棟を訪れて診察もしないで患者と訳のわからない話をしているのだ、という噂でもちきりになる。

そのあげくラーギン医師は職を追われ、勧められるままに郵便局長と気に染まぬワルシャワ旅行に出かけて行く。そうして帰宅後まもなく、自分の後釜にすわった同僚の医師に謀られて六号病棟に押しこめられ、そこで命を落とすことになる。

岩波文庫、松下裕訳『六号病棟・退屈な話』P377-378

この作品はタイトルにありますように精神病院患者が収容されている六号病棟を舞台にした作品です。

内容に入る前にまず皆さんにお伝えしたいことがあります。

that is「この作品はあまりに恐ろしく、あまりに衝撃的である」That is to say.

This work may be said to be one of the best, or perhaps the most gruesome, stories in Chekhov's oeuvre.

Just reading the synopsis of the film, in which the director is somehow made a psychopath, fired from the hospital, and even thrown into a psych ward to die there, gives you a glimpse of the horror of the film, but if you read the film, you will understand the horror even more. It is probably scarier than watching any horror movie.

However, this fear is not "horror-movie fear," but the fear of being confronted with human nature and one's own falsehood.

When you read this piece, you may ask yourself, "What? What am I then? What's the difference between this director and a psychotic? What is the difference between sanity and insanity? Is the only way for me to be used by those who live cunningly? Is everything meaningless in the face of ...... violence?" Various questions will come to mind, such as.

This work made one of the strongest impressions on me, not only of Chekhov, but of any book I have read recently. I hope this work will spread more and more in Japan.

解説

いつもとは違って先に感想を書いてしまいました。それほどこの作品には何か言わずにはいられない衝撃がありました。

では、ここから巻末の解説を参考にこの作品についてもう少し詳しく見ていきましょう。

ラーギン医師は、「知性と誠実を人一倍愛して」いる。けれども、「自分の周囲に知的で誠実な生活を築き上げるためには性格が強くなく、みずからの権利にたいする信念が欠けていた。命令したり、禁止したり、主張したりすることは、およそ彼にはできなかった」(五)。だから、事態を改善したり、そのために粘りづよく努力したりすることをいっさいしないし、またできもしない。ラーギン医師のモットーは、無為ということだ。彼は、仕事の成行きについては全く関心がない。(中略)

ラーギン医師は、社会の不公正をもっぱら時代のせいだと思っている。人びとの苦しむ現実には不感症で、無責任で、しごく冷淡だ。

ラーギン医師は患者のグローモフに、人生を理解しようとする自由で深い思索と、俗事の完全な無視という二つの幸福さえものにできれば、人間はどんな境遇にあっても心に平安を見いだすことができる、と言う。

「暖かい気持ちのいい書斎とこの病室とのあいだには、なんの違いもありませんよ。人間の安らぎと満足とは、外部にあるのではなくて、内部にあるのですからね」(十)

岩波文庫、松下裕訳『六号病棟・退屈な話』P379-380

Some line breaks have been made.

「人間の安らぎと満足とは、外部にあるのではなくて、内部にあるのですからね」という言葉はまさしくショーペンハウアー的な思想です。このことについては以前「ショーペンハウアー『幸福について』あらすじと感想~仏教に強い影響を受けたショーペンハウアー流人生論」article.

そしてさらに言えば仏教の影響も受けています。

このブログでも以前「ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される―お釈迦様のことばに聴く」という記事で紹介した内容です。

チェーホフはラーギン医師にこうした思想を語らせるのですが、知的な精神病者グローモフはそれに反論し、さらにはラーギン自身も過酷な運命の一撃によって自らの思想が敗北したことを悟ることになるのです。

グローモフは、ラーギン医師のように無意識のうちに不公正な特権に漬かって生きてきた者を鋭く告発している。

しかも彼は、単に社会の不公正に抗議しているのではなくて、こういうふうに人間に生来そなわった「自由への渇望」ということの正当性に基づいてそれをしている。

チェーホフは、同じく「公正」ということをテーマとしながら、サハリン島で確かめてきたもう一つの「自由」という観念を、「六号病棟」以前の作品では必ずしも生かし切れてはいなかった。

人間は社会で公正に生きるべきだ、そして社会を公正なものに保つためには、人間は自由な存在でなければならない。

「公正」と「自由」という二つの観念は、物事の表と裏のように補完的な関係にあるべきものだ。こういう考えを、チェーホフは「六号病棟」の中ではっきりと語っている。

無意識の特権者ラーギン医師は、ドストエフスキーが、『死の家の記録』の中で、「貴族たちはふつう、一般民衆とは底知れぬ深淵によって隔てられているが、そのことは、突然、外的な事情によって実際に、これまでの自分たちのいっさいの権利を失い、一般民衆に成りさがったときに初めてすっかり理解される」(第七章「抗議」)と語ったように、すべての特権を失って初めて、それまでの不公正な自己の生き方に気づかされる。それまでの現実と遊離した考え方と生き方は、現実とぶつかって初めて正当に復讐されるのである。

ラーギン医師と狂人のグローモフ青年の境遇の違いが、互いの生き方、考え方の矛盾を暴露して見せ、事態を劇的に高めている。

岩波文庫、松下裕訳『六号病棟・退屈な話』P381-382

Some line breaks have been made.

チェーホフはこの作品の発表の2年前の1890年に単身サハリン島へと赴きました。この島は囚人が送られる監獄島でした。そこでの経験がこの作品で大いに生かされています。

これはシベリア流刑にされたドストエフスキーの自伝的小説『死の家の記録』とも非常に関連性の深い体験となっています。

ラーギン医師は「たしかに病院の改善もしなかったし、社会への関与もしてこなかったかもしれない。でもそれは時代のせいだし仕方がないではないか。自分は悪くない。悪いのは俗物だらけのこの世界だ。だから私は読書に耽り、思想に生きるのだ。」と考えていました。

だからこそグローモフに、

「人生を理解しようとする自由で深い思索と、俗事の完全な無視という二つの幸福さえものにできれば、人間はどんな境遇にあっても心に平安を見いだすことができる」

「暖かい気持ちのいい書斎とこの病室とのあいだには、なんの違いもありませんよ。人間の安らぎと満足とは、外部にあるのではなくて、内部にあるのですからね」

という言葉を述べるのです。

しかしこれは無意識のうちに不公正な特権に漬かって生きてきた者が語る虚しい観念に過ぎないのです。だからこそ実際に自分が安穏な環境から追われて悲惨な境遇に陥るとそんな観念は一瞬で消え去ってしまう。

それをチェーホフはこの作品で描くのです。

最後にチェーホフ研究者の佐藤清郎氏による解説も聞いてみます。このラーギン医師の悲しい最後について佐藤氏は次のように語ります。

ラーギンの受身主義的思想の最終ゴールは六号室だったのだ。闘わねばならないときに闘うことを放棄した報いである。その報いが、彼の願う平静心の獲得につながれば、まだいい。ところが、そうはいかないのである。(中略)守衛ニキータによって、ラーギンはしたたか殴りすえられたあげく、ついに生命をおとすことになるのである。

ラーギンの「苦痛は観念にすぎない」という思想は、がらがらと音を立てて崩壊する。

「彼は、もう一度殴られるんじゃないかと、びくびくして待ちかまえた。まるで誰かが鎌を握って彼の身体を突き刺し、幾度も胸や腸の中をかき廻すような感じであった。痛みのあまり、彼は枕を嚙み、歯を食いしばった」

「苦痛」は、やはり現実には、耐えがたいものとして存在したのだ。身を裂くような苦痛、観念の上の操作ではすませない苦痛が、まぎれもなくあったのだ。

「彼は飛び起き、力いっぱい叫び、まずニキータを、それからホーボトフを、事務長と代診を殺してから自殺しようと思い、そのために一刻も早くここから逃げ出したかった」

ついに、彼の哲学は崩壊したのである。

Chikuma Shobo, Seiro SatoThe World of Chekhov's Art.245-246

仕事も身分も名誉も取り上げられ、精神病患者として放り込まれる。そして今や「院長先生」ではなく、物を見るような、いやそれ以下の屈辱的な態度で扱われる。

六号病棟の劣悪な環境、そしてそれに抵抗したラーギンは守衛にしたたかに殴られます。彼は現実の肉体に感じる激しい痛みに恐れおののきます。

痛みや苦悩は自分の内にあるものであって自分の心次第である。心を修めたならば常に平常心でいられると思っていた。

しかしこの痛みは本物だ。その痛みや恐怖、屈辱は幻ではない。

今まで平常心だとか内的幸福だとか思索だとか言っていたものがあっという間に崩れ去ってしまった。ラーギンはそこで初めて今までの自分の誤りに気づくことになったのです。

Conclusion

この作品はあまりに強烈です。その恐ろしさをここで伝えきることは私にはできません。ぜひ読んで下さいとしか言いようがありません。

この作品に関してはまだまだ述べたいことがあるのですが長くなってしまうのでこの記事ではここまでとさせて頂きます。

ものすごく個人的になのですが、この作品は浄土真宗の参考書になってほしいとすら私は感じています。それほどこの作品は親鸞思想ともつながりがあるように私には思えるのです。いつか機会を改めてこのことについてお話ししていきたいと思います。

And as one would expect from Chekhov, it is still amazing that he tells it as an easy-to-read story. It is easy to read, after all. It is not difficult at all. It is not difficult at all, but there is something deep...something that pierces the heart. I can't describe it well, but it is just a terrifying work...

I urge everyone to pick up a copy of this work. I highly recommend it.

以上、「チェーホフ小説の極み!『六号病棟』あらすじ解説―あまりに恐ろしく、あまりに衝撃的な作品」でした。

Next Article.

Click here to read the previous article.

Click here for a list of Chekhov's recommended works.

Related Articles