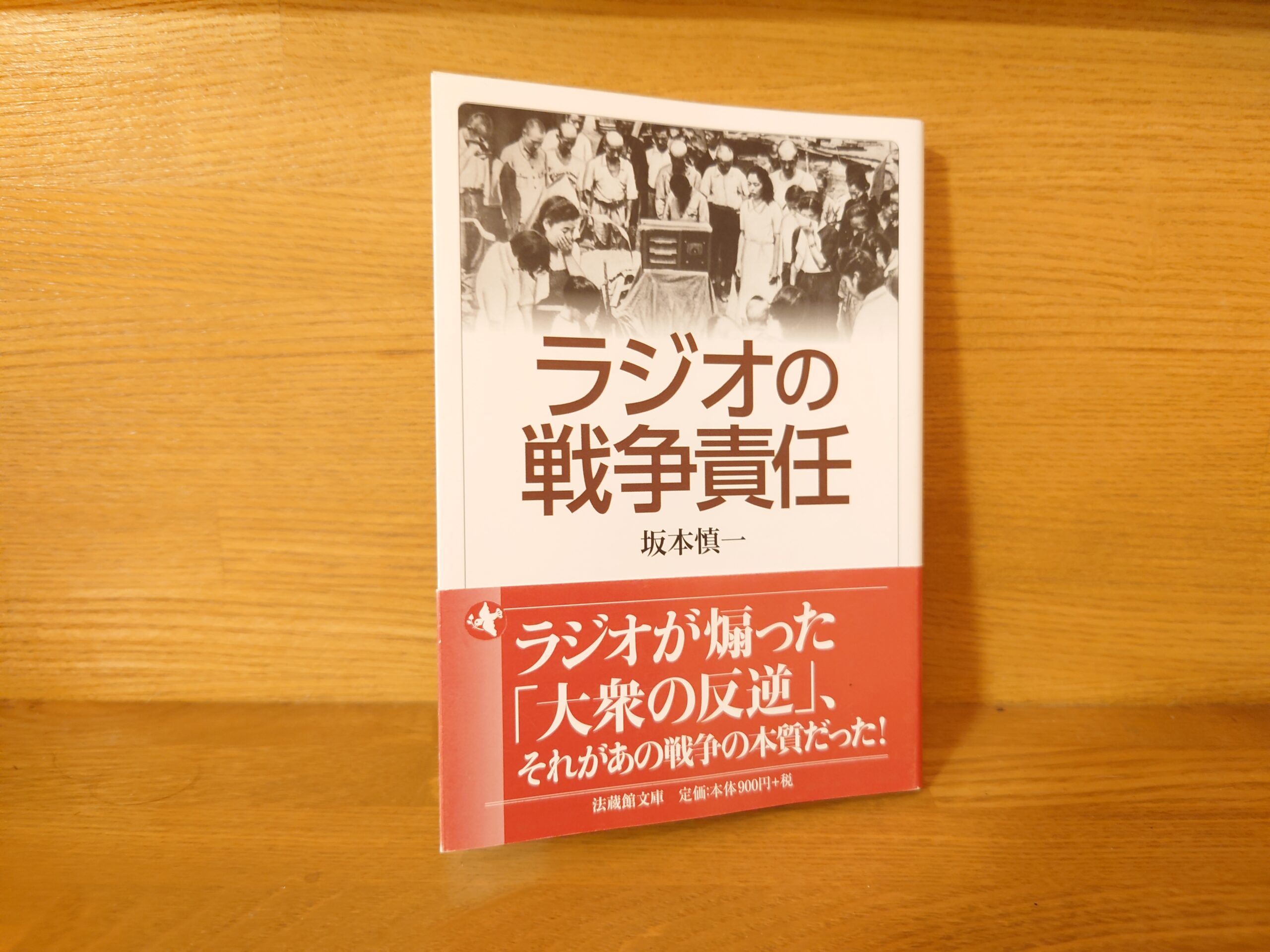

坂本慎一『ラジオの戦争責任』概要と感想~メディアが煽るナショナリズム。戦争のメカニズムを学ぶためにも非常におすすめ!

今回ご紹介するのは2022年に法藏館より発行された坂本慎一著『ラジオの戦争責任』です。

Let's take a quick look at the book.

なぜあの戦争は起こったのか。なぜ「終戦記念日」は八月十五日なのか。そこには、当時最強のマスメディア・ラジオの存在があった―。

放送を軌道に乗せるために始まった初期の仏教講話の時代から「玉音放送」に至るラジオの歴史を五人の人物伝によってひもとき、日本が戦争を拡大させていった経緯と、またたく間に終戦を受け入れた背景に見え隠れする「日本特有の事情」を描き出す。

これまでの昭和史研究の〝盲点〟を突いた好著。

AmazonProducts Page.

まずはじめに言わせて下さい。

この本は衝撃的です。ぜひ多くの方に読んで頂きたい素晴らしい一冊です。私達の常識がひっくり返される作品です。

この本のすごさを知って頂くためにも冒頭の「まえがき」の文章を紹介します。

しばしば進歩的知識人は、太平洋戦争について「軍部が国民をだまして戦争を行なった」と主張している。仮にそうだとして、軍部は何を通じて、どうやって国民をだましたのであろうか。軍人たちは、国民一人ひとりに声をかけてまわったのではない。彼らが行なったのはラジオ演説である。国民のほとんどは、東條英機に会ったことはなかったが、それでいて彼の声は広く知られていた。国民が聞いたのは、東條によるラジオ放送である。大本営発表による戦果の強調も、戦争意識を高める軍歌の演奏も、軍隊が行進するときの軍靴の音も、国民はラジオで聞いたのであった。

戦前のラジオ放送は、日本放送協会による第一放送と第二放送しかなかった。民間放送は戦後になってからである。戦争のさなか、日本最大の発行部数を誇っていた朝日新聞が約三七〇万部であったのに対し、ラジオ受信契約者は最大で七五〇万人に達していた。さらにラジオは新聞とは異なり、一台の受信機が発する音を多くの人が聞いていた。「ぺンは剣よりも強し」という言葉があるが、この時代のラジオはいかなるペンよりも強かったと言える。多くの国民が真珠湾攻撃について知ったのはラジオであり、戦争の終結を自覚したのは玉音放送であった。当時の多くの国民にとって、太平洋戦争はラジオに始まり、ラジオに終わった戦争であった。

昭和初期におけるラジオ放送の影響力の大きさは、次のように理解することもできる。江戸時代において国民の大多数を占めていたのは農民であった。彼らは、最高権力者である将軍や、その側近の老中たちを見たこともないし、声を聞いたこともなかった。地元の大名ですら、大名行列でその存在を意識する程度だったと想像される。

そのような封建の時代が終了してから百年を経ない昭和初期に、ラジオは急速に普及した。ラジオは東條英機や松岡洋右の声を直接国民の耳に届けた。江戸時代で言えば、将軍や老中の声を全国の農民に同時に聞かせたのと同じである。もともと「お上意識」の強い日本人が急速にこのような状況に置かれるようになれば、政治家はそれまでになかった強大な権力を手に入れたも同然である。

本来、政治家としての優秀さと、演説のうまさは正比例しない。朴訥でありながら、決断力や判断力に優れた政治家もいれば、ロだけは達者で無責任な政治家もいる。ラジオが社会に浸透すると、演説のうまい政治家が国民的人気を博するようになった。責任感や未来への洞察力よりも、ラジオ演説のうまさが決定的に重要となった。大正デモクラシーの時代からわずか数年で、急速にそのような時代になったのである。これでは、政治が混乱しないほうが不思議である。

つまり、太平洋戦争の原因として、ラジオ放送の存在そのものを疑ってみるべきではないだろうか。

法藏館、坂本慎一『ラジオの戦争責任』p7-9

いかがでしょうか。この箇所を読むだけでもこの本がいかに説得力に満ちた作品かが伝わるのではないでしょうか。特に「ラジオが社会に浸透すると、演説のうまい政治家が国民的人気を博するようになった。責任感や未来への洞察力よりも、ラジオ演説のうまさが決定的に重要となった」という指摘はあまりに恐ろしいものであるように私は感じました。これはまさに現代においても形を変えて繰り返していることではないでしょうか。

本書ではこうしたラジオの力と戦争の関係を見ていくことになります。

そして私も本書を読み始めてすぐに驚いたのですが、なんとラジオ放送の興隆には仏教学者が大きく関わっていたとのこと。これは私にとってあまりに大きな問題となりました。

と言いますのも、私は今スリランカの仏教を学んでいます。そしてその過程でスリランカの内戦についても学ぶことになりました。

スリランカは1983年から2009年まで多数派のシンハラ人と少数派のタミル人との間で内戦状態になっていました。

この内戦の大きなきっかけとなったのはスリランカ人口の大半を占めるシンハラ仏教徒と少数派のヒンドゥー・タミル人の対立です。ですがこの対立もはじめからあったわけではありません。この対立が激化したのはスリランカ仏教とナショナリズムが結びつくというこの国独特の宗教・民族観の生成があったからこそでした。この内戦の背景については以前当ブログでも紹介した澁谷利雄Sri Lanka Today Magazine.and Yoshio SugimotoThe Legacy of Buddhist Modernism."という本がおすすめですが、まさにスリランカの内戦には仏教が大きく絡んでいたのです。

しかもそのSri Lanka Today Magazine.にはこう書かれていたのです。

シンハラ・ナショナリズムの第三のうねりは、八〇年代後半にやってくる。歌謡界でこれを担ってきたのはサララギーであり、なかでもナンダー・マーリニがもっとも影響をふるってきた。八七年に彼女は「そよ風(pavana)」と題する二枚組カセットを発売する。同年、人民解放戦線(JVP)は武装闘争を開始した。「そよ風」は内容が過激なために政府は放送禁止としたが、カセットは販売され続け、八八年までの一年半の間に、同名の歌謡ショーが二五〇回以上も催されていた。私は当時コロンボで行われた彼女のショーに出かけたが満員で入場できなかったことを記憶している。

Sairyusha, Toshio Shibuya, "Sri Lanka Today: Shaking Conflict, Reconciling Life and Culture," P86-87

スリランカでもラジオやカセットから流れる音楽、言葉が大衆を煽動し、暴動へと駆り立てたのでありました。

この箇所を読み私がさらに連想したのは1990年代のルワンダの虐殺です。

この虐殺はたった数か月足らずで少数民族であるツチ族80万人が殺害されるという惨劇でした。しかもその虐殺の方法があまりに残虐でした。銃による殺害ではなく山刀(マチェーテ)で切り刻むという、極めて原始的な方法での殺害でした。

そしてP・ルセサバキナのThe Man from Hotel Rwandaでは信じられない悲劇を目の当たりにすることになります。この本の中で語られた次の言葉は忘れられません。

The parents of the machete-takers were repeatedly told that they were inferior to the Tutsis in terms of intelligence and appearance. They were told that they could never surpass the Tutsis, either in appearance or in their ability to govern the affairs of the country. This was rhetoric designed to strengthen the power of the elite. When the Hutus seized power, they would make lo the malevolent words they had been told, thereby inflaming past resentments and stimulating the darkness in their unbridled hearts.

Words uttered by the radio announcer were the biggest trigger for the violence. The radio openly encouraged the public to break into the homes of their Tutsi neighbors and kill them on the spot. Such instructions were expressed in a code that anyone could understand. Cut down the tall trees. Clean up the neighborhood. Do your duty." The names and addresses of targets were read over the airwaves. If anyone escaped, it was broadcast live, and the audience listened to the chase over the radio as if it were a sports game.

The words of praise for ethnic superiority and appeals to people to do their jobs created an incredible reality in Rwanda over a period of three months. Madness was made to look legitimate, and disagreements with the mob resulted in death.

Rwanda was a failure at every single step. It began with the failure of the European rulers' strategy of divide and rule, exploiting ethnic differences. It followed with the failure of Rwandans to overcome ethnic divisions and form a true coalition government. Next was the failure of the West to intervene and prevent the catastrophe, despite ample evidence to the contrary. There was also the failure of the United States to use the word genocide. There was also the failure of the United Nations to fulfill its responsibilities as a peacekeeping organization.

All these failures were due to the wrong use of language. That is what I want to emphasize. Words are the most effective weapons in mankind's arsenal for taking lives.

Village Books, Paul Rusesabakina, translated by Shinomai Horikawa, The Man from Hotel Rwanda, p. 17-18

When I first read this passage, I had goosebumps.

そうです。まさにラジオで語られた言葉が人を殺戮へとかき立てたのです。

私はこれまでこうしたルワンダの虐殺やスリランカの内戦でラジオがはたした強力な宣伝効果を知ることとなりました。

そんな中X(旧Twitter)を通じて出会ったのが本書『ラジオの戦争責任』であったのでした。スリランカを学んでいる今こうして本書と出会えたのは何か不思議なご縁だとしか思えません。

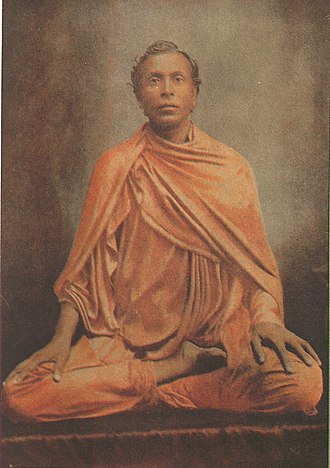

スリランカではダルマパーラ(1864-1933)という人物が仏教ナショナリズムを強烈に煽ることになりました。

Anagarika Dharmapala (1864-1933)Wikipedia.

そしてその流れは今なお続いています。こうした流れを知った上で、かつて日本でもラジオにおいて仏教学者や演説、説法の達人が仏教を語り多くの人に強い影響を与えていたというのは驚きでした。もちろん、それら仏教の語りが直接戦争へと繋がったわけではないとはいえ、そうしたラジオ放送がやがて戦争へと人々を駆り立てていったというのは事実ではないでしょうか。ラジオの興隆に仏教が果たしていた役割を学べたのは非常に刺激的でした。

In this book, you will also discover amazing facts about Konosuke Matsushita, the overwhelming oratorical abilities of politician Yosuke Matsuoka, and the achievements of Hiroshi Shimomura, the man behind the Gyokuon-broadcasting that brought the war to an end.

Anyway, please read it. And do it as soon as possible! It is not every day you come across a book like this. It is one of the best books to read at a time when the world is very unstable.

I highly recommend this work. Why not pick up a copy?

以上、「坂本慎一『ラジオの戦争責任』~メディアが煽るナショナリズム。戦争のメカニズムを学ぶためにも非常におすすめ!」でした。

Next Article.

Click here to read the previous article.

Related Articles