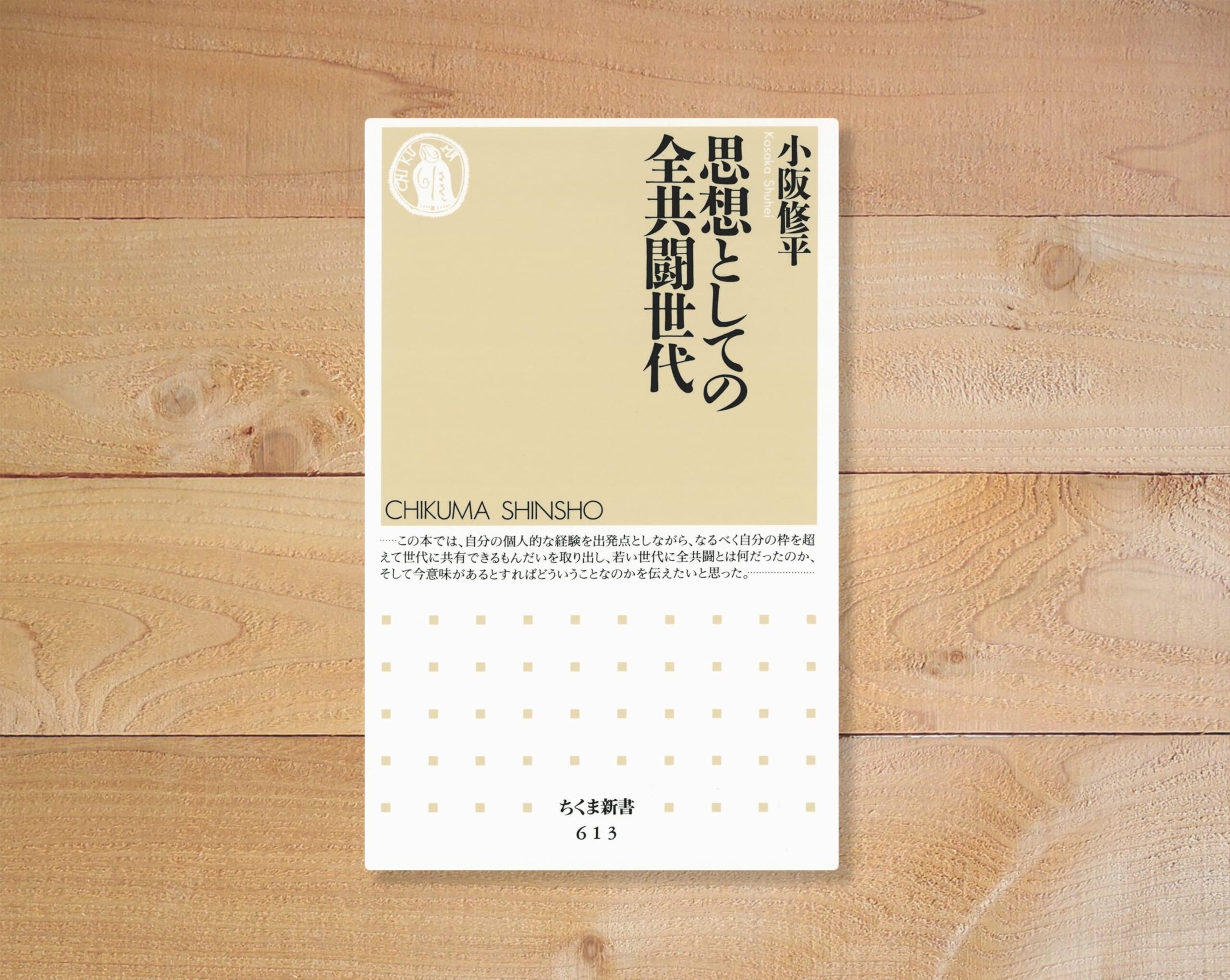

小阪修平『思想としての全共闘世代』概要と感想~60年代からの時代精神を著者個人の語りから感じることができるおすすめ作品

今回ご紹介するのは2006年に筑摩書房より発行された小阪修平著『思想としての全共闘世代』です。

Let's take a quick look at the book.

AmazonProducts Page.

団塊(全共闘)世代と言われる人たちが定年を迎える。社会変革を夢見て活動し、高度成長期を走り抜け、戦後の一時代を切り拓いた全共闘世代とは、何者だったのか。そして全共闘運動とはいったい何だったのか?個人的経験から語りはじめ、この世代の意味を思想としてとらえなおす、同世代から団塊ジュニアまで必読の論考。

私がこの本を手に取ったのは前回の記事で紹介したスリランカを代表する作家エディリヴィーラ・サラッチャンドラのTomorrow won't be so dark."という小説がきっかけでした。

私はスリランカ仏教を学ぶ過程でこの国の内戦について知ることになりました。仏教がナショナリズムと結びつき、1983年から2009年にかけてスリランカは内戦となってしまったのです。

I have been Toshio ShibuyaSri Lanka Today Magazine.and Yoshio SugimotoThe Legacy of Buddhist Modernism."I have been reading books about the civil war in Sri Lanka, such as, and I had a strong image in my mind that the riots and civil war in Sri Lanka were due to Buddhist nationalism and ethnic conflicts.

ですが『明日はそんなに暗くない』の舞台となる1971年の武装蜂起は明らかにマルクス主義思想に影響を受けた学生たちによる階級闘争の側面があったことをこの小説を通じて痛烈に知ることになりました。

1971年といえばまさに日本でも学生紛争が起きていた時期と近いです。私は以前シェイクスピアを学ぶ過程で蜷川幸雄さんについて学ぶことになり、そこでも学生紛争や演劇との関係を知ることになりました。

そして何より、私は「マルクスは宗教的現象か」というテーマで当ブログでも記事を更新してきました。

私は今自分でも驚くほどスリランカに惹かれています。そしてインド・スリランカに向けて出発するまさに2日前に私は『明日はそんなに暗くない』を読み、スリランカにおける学生とマルクス主義について衝撃を受けたのでありました。

これは何かの縁に違いありません。

というわけで私はインド・スリランカ滞在中にKindleで学生紛争とマルクス主義について学んでみようと思い立ち、まずはこの本を読んでみることにしたのでありました。

そしてまさにこの本は大当たり。私が知りたかった当時の時代精神やその背景をこの本で知ることができました。

特に、その冒頭から私はある文章に驚かされることになります。それがこちらです。

社会的な価値観の変化のなかで、もっとも価値低落が激しかったのは「知識人」の概念である。知識人の価値低落は全共闘運動と深い関連をもっている。

筑摩書房、小阪修平『思想としての全共闘世代』P12

「知識人」は社会の矛盾を指摘し、社会を導く存在だという知識人神話が全共闘の時代で崩壊したと著者は述べます。

これはまさにサラッチャンドラの小説でも感じられた雰囲気でした。

本書ではここから詳しくそのことについて述べられていきますがスリランカの暴動とも重なる点がどんどん出てきます。これは非常に興味深かったです。

そして著者はこの全共闘の時代を「熱病が進行したような季節だった」と表現しています。さらに、

ぼくにとってあの時代を通過したということは、何かに「つかまれてしまう」という経験だった。それは同時に、自分自身にとってもつねによくわからない何かが自分の根底にあるということを意味する。ぼくとは違ったかたちでも、つかまれてしまったという経験は多くの同時代の人間にとって共通のことかもしれないと思う。

筑摩書房、小阪修平『思想としての全共闘世代』P5-6

「自分自身でもわからない」

著者はそう語ります。

そして本書は著者の個人的な語りを通して全共闘や赤軍まで見ていくのでありますが、最後まで「これだ!」という単純明快なシンプルな原理は提示されません。「おそらくこうではないか」、「私はこう思う」というスタンスで語られていきますので、読み終わった私もどこかぼや~っとわかるようでわからない何とも煙に巻かれたような気分になりましたが、それこそこの時代の特徴なのかもしれません。単に「こうだからこうだ!」と言い切ってしまうのは簡単ですしわかりやすくてウケもよいかもしれません。しかし著者個人の語りを通してその曖昧さ、わからなさを率直に表現する本書は非常に貴重なものなのではないでしょうか。少なくとも私はぐっと来ています。

そしてこの本を読んだ後、私は2020年に公開された『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』という映画も観てみました。

当時の雰囲気を知るのにこの映画は最高の資料となります。著者の小阪修平氏もこの討論に参加しています。

そして私はさらに学生紛争について学ぶために本を読んでいきました。その中でもおすすめの本を私が読んだ順にリストアップします。

Junichi Banno, Zen Gakuren to Zenkyoto (Zen Gakuren and Zenkyoto), Heibonsha, 2010.

Hito Watanabe, Photo Document Todai Zenkyoto 1968-1969, KADOKAWA, 2018.

Michiko Kaba, Michiko Kaba, Todai Seisho who Died in the Security Struggle, Kawade Shobo Shinsha, 2020.

Tachibana, Takashi, "Naka vs. kakumaru," Kodansha, 1983,

∙ Shigeru Kashima, Shinpan Yoshimoto Takaaki 1968, Heibonsha, 2017.

Sasa, Atsuyuki, "The University of Tokyo Fall of Yasuda Auditorium: Seventy-two Hours of Attack and Defense," Bungeishunju, 1996.

Sasa Atsuyuki, "United Red Army 'Asama-Sanso' Incident," Bungeishunju, 1999.

Sasa, Atsuyuki, My "Seven Year War" with the Japanese Red Army: The Hijack, Bungeishunju, 2013.

Wako Haruo, What Was the Japanese Red Army; On Its Early Years, Sairyusha, 2010.

Yoshiya Fukafue, "United Red Army in 2022," Seidansha Publico, 2022.

Asahi Saga, "Empty Revolutionaries: In the Footsteps of Tsuneo Mori of the United Red Army," Shueisha, 2022.

Takeshi Hida, He Died at Waseda: The Eternity of the University Campus Lynching Murder Case, Bungeishunju, 2021.

これらの本を読んだことで様々な視点から学生紛争について学ぶことができました。

そしてこれらの本を読んでから再び本書『思想としての全共闘世代』を読んでみると、また違った世界が見えるようになりました。やはり背景が見えてくると解像度が上がってきます。

それにしても、上に挙げた本はどれも衝撃的でした。こんなことが日本で起きていたのかとショックを受けました。

特に、最後に読んだ樋田毅著『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』はここ数年で最も衝撃を受けた作品となりました。

私はこの本をスリランカからの帰国便の中で読んでいたのですが、後半のある箇所でそれこそ息が止まり、激しい動悸に襲われることになりました。そしてそのまま動くことすらままならず、茫然自失となってしまったのです。なぜ私がここまでショックを受けたのか。それは私自身が早稲田出身で、この本で語られる事件の舞台となった文学部のキャンパスに通っていたこともありますが、何よりもこの本の第七章「半世紀を経ての対話」の「暴力支配を象徴した人物の転身」に出てくる革マル派幹部のことを個人的に知っていたからなのでした。

その方は事件当時の本名ではなく、今は別の名前で大学教授として活動しています。多くの著書もあります。

私はこの本を読むまでその方が革マル派幹部であったことを全く知りませんでした。この章でその名前を目にした時の衝撃は忘れられません。え?まさか!?と一瞬戸惑いましたが、その後に書かれた現在の活動内容を見るともう疑いようがありません。「あの人は革マル派幹部で、かつて暴力の現場にいた人だったんだ・・・」と私は戦慄することになりました。ここに収録された対談はあまりに恐るべきものです。この件についてはこの記事ではこれ以上申しませんが私にとってあまりに衝撃的な出来事となったのでした。

スリランカにおける学生の武装蜂起を学ぶ流れから私は思わぬところへたどり着くことになりました。

What was the student conflict?

For me, a stranger to that era, they were so mysterious and complex that I did not know how to understand them.

多くの本を読んだ今でも、私は「こうだ」というはっきりした認識を持つことができていません。それぞれの立場から語られた学生紛争があまりに乖離しているのです。

ただ、「こうだ」というはっきりした認識は持てずとも「私はこの紛争をこう思う」と考えることは可能だと思います。私自身、これらの本を読みながら思うことは多々ありました。

ですが、私はあえて自分の見解をここで述べることはしません。そのためには膨大な言葉を要します。今の私にはそれを実行する余裕がありません。いつかお話しするかもしれませんが、しばらくは私の中に収めておきたいと思います。

全共闘や学生紛争についての入門として小阪修平著『思想としての全共闘世代』は非常におすすめです。この時代を知らない私達若い世代こそこの本を読むべきではないかと思います。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「小阪修平『思想としての全共闘世代』~60年代からの時代精神を著者個人の語りから感じることができるおすすめ作品」でした。

※2023年12月19日追記

全共闘とは何かということをさらに知るためにおすすめの作品を発見しました。こちらの『三島由紀夫VS東大全共闘 1969-2000』という作品です。

この本はあの討論に参加したメンバーが再結集しています。この記事で紹介した『思想としての全共闘世代』の著者小阪修平氏もまさにその中心メンバーですし、司会を務めた木村修氏も参加しています。彼らの話を聞いていると、東大全共闘におけるあの討論はセクト間の争いを離れたノンセクトの学生によるものだったということがわかりました。特にその中心人物である小阪氏、木村氏の考え方もこの本で率直に語られることになります。やはり彼らはセクト間抗争や内ゲバとは異なるところにいたのです。学生紛争という形で一概に安田講堂事件やあさま山荘事件、赤軍とごっちゃにしてはいけないということを改めて感じることになりました。

The book also features Mr. Masahiko Akuta, who was very prominent in the movie.

Perhaps the most stimulating aspect of this book for me was the presence of Mr. Masahiko Akuta. I had no idea what to make of Mr. Akuta's outlandish behavior or his difficult language just by watching his videos. In this book, however, we can read Mr. Akut Masahiko's words in print. The comments and responses by the other members to his words are very interesting! Mr. Kosaka and Mr. Kimura have known Mr. Akutsu since they were students. So it is obvious that they know how to treat Mr. Akutsu. When he is off-topic or questionable, they point out exactly what he is talking about, and when he intervenes and stirs up the discussion, they do not let him get away with it.

This book is a printed record of the discussions among the members. The book is a transcript of the discussions among the members, so the discussions are written down as they are. The book has a sense of realism in that the words were not written as a book from the beginning. I am amazed at how they are able to keep up such a long discussion.

東大全共闘とは何だったのか、三島由紀夫との対談は何だったのかということを知るのにこの本は最高の資料になります。この時代の雰囲気を感じるためにもぜひぜひこの本もおすすめしたいです。

Next Article.

Click here to read the previous article.

Related Articles