保坂俊司『インド宗教興亡史』概要と感想~仏教、ヒンドゥー教、イスラム教だけでなくシク教、ジャイナ教などとの相互関係も知れる参考書!

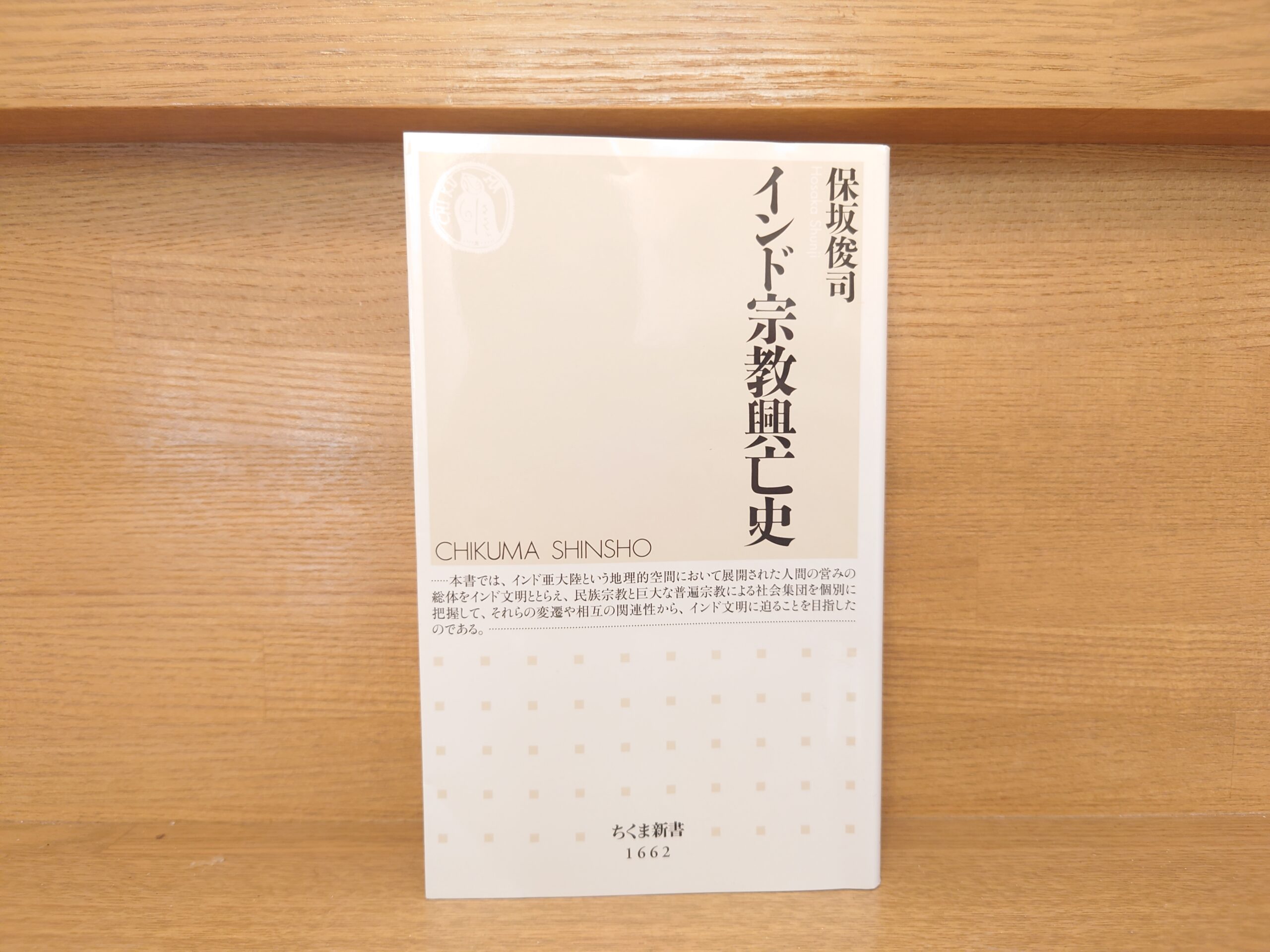

今回ご紹介するのは2022年に筑摩書房より発行された保坂俊司著『インド宗教興亡史』です。

Let's take a quick look at the book.

国民の約八割が信仰するヒンドゥー教と、少数派とはいえ有力な宗教が同居するインド。悠久の歴史において多くの宗教が生まれたこの地はまた、何度も外来の宗教勢力から侵略を受けたが、他宗教による攻撃すら飲み込みながらヒンドゥー教は拡大してきた。いく筋もの支流が集まり大河となるように、枝から延びる木根が幹となって大樹になるバニヤンのように……。仏教、ジャイナ教、ゾロアスター教、シク教、キリスト教、イスラム教など、ヒンドゥー教の歴史的ライバルとの対立や融和の関係から、インド文明を読み解く。

AmazonProducts Page.

This book is a much appreciated reference for learning about Indian religions.

This book is unique in that it does not look at each of India's many religions separately, but focuses on their interrelationships.

The relationship between Brahmanism, Buddhism, and Jainism in ancient India. What was the background from which Hinduism and Islam grew in power over time? Why did Buddhism decline, and why has Jainism, which is said to be its sister religion, been able to survive today? This book is very valuable because it allows us to look at these questions from the historical background and the interrelationships among religions. Religion is not only religion. History, culture, politics, and economics are all involved. This book is a very stimulating work that allows us to feel the dynamism of such history.

この本の序章で著者は次のように述べています。私達がインドを学ぶ意義が端的にここに示されています。

本書はインドの宗教思想の興亡を鳥瞰する書物であるが、その意図は混迷する世界情勢を乗り切るために、近い将来その存在がいっそう重要となるであろうインド文明への理解を深める一助となることを目指したものである。既存の世界構造が崩れようとしている今日、我々日本人は何をなすべきか。その答えを導く一つのヒントを、本書は読者の皆さんに提供できればと願っている。

国際社会でのアメリカのプレゼンスの後退、それに反比例するかのような中国やインドの台頭は、たんに現今の国際秩序の変更のみならず、古くて新しい時代へと雪崩を打って変化しつつあるように見える。この先にいかなる世界が待ち受けるのかは、いまだに不明であるが、しかしヒントはある。

約三〇〇年前、つまり現在のように欧米諸国に富と政治的・軍事的な力が集中していなかった時代、中国とインドは超大国だった。産業革命による生産力が世界を席巻する以前、西洋からの使節団に対して、ムガルの皇帝が「世界には三つの中心がある、インドと中国とトルコである」と、言い放った世界である。もちろん来たる世の中が古代や中世に回帰するわけではないが、優れた文明を形成してきたそれらの地域の復活劇が、いま始まろうとしているのだ。この事実を視野に入れた新たな国際的なビジョンを考えることは、我々には必要な視点ではないだろうか。

近代以降の日本は、西洋文明への同一化によって恩恵を享受してきた。そのため中国やインドがトップを走る世界像を構築できていない。欧米優位の近現代が揺らぐ未来の文明のビジョンが描けていないのである。いわゆる「失われた三〇年」などと表現される日本の政治的・経済的な長期停滞も、西洋文明の衰退によってモデル(模倣する対象)を喪失、膠着状態や泥沼に陥ってしまっているからといえるのではないだろうか。

西洋に追随することが日本の利益となった時代は終焉しつつある。少なくとも、主要なアクターが、かつて日本が模範とした西洋だけという舞台は終演した。

ところが、西洋文明的な思考に慣れ親しんだ現代の日本人に、インド文明の理解は、はなはだ困難を伴う。というのも、近代的な思考の対極にあるのがインドだからである。しかし近代以前の日本人は、インド的な考え方と、実は親和的であった。

日本文明の基礎部分の多くは、仏教などを通じてインド文明とつながっている。包括的で多様なインドの構造に、日本人は親近感を抱いているのである。日本文明の底流には、いまなおインド文明に通底する要素が流れている。

筑摩書房、保坂俊司『インド宗教興亡史』P9-11

「西洋文明的な思考に慣れ親しんだ現代の日本人に、インド文明の理解は、はなはだ困難を伴う。というのも、近代的な思考の対極にあるのがインドだからである。しかし近代以前の日本人は、インド的な考え方と、実は親和的であった。」

かつての日本人とインド的な考え方と親和性があった。

これは現代人たる私たちからすると不思議な感覚ですが、仏教や伝統的な日本文化のことをよくよく考えてみるとたしかに頷けます。謎の国インド、想像を絶する国インドがかつての日本と似ている文化を持っていた。これは非常に興味深い指摘です。

西洋文明に慣れ親しみすぎた私達現代日本人が見失ってしまったものがインドにはある。そしてそれを今改めて学び直すことで、混迷する世界情勢を新たな視点で見ることができる。

なるほど、これはインドを学びたくなってきますよね。

この本ではそんなインドの宗教や思想を学ぶことができます。私たちにも身近な仏教がどのようにして生まれ、どのようにインドで衰退していったのかはとても興味深いです。著者は初学者にもわかりやすいよう丁寧に解説して下さっているのでこの本はとても読みやすいです。

バラモン教、仏教、ジャイナ教、ゾロアスター教、キリスト教、ヒンドゥー教、イスラム教、様々な宗教の流れ、相互作用をこの本で概観できます。

そしてその中でも私が一番衝撃を受けたのはシク教の存在でした。

15世紀末に開祖ナーナクによって開かれたこの宗教はヒンドゥー教、イスラム教双方の土壌を経て生まれた宗教です。

そして何と驚くべきことに、著者によればこの宗教の歴史が浄土真宗の開祖親鸞と中興の祖蓮如の関係に例えられるというのです。まさかここで浄土真宗の歴史が出てくるとは思いませんでした。詳しいことはここではお話しできませんが、その箇所を読んで私はまさに衝撃を受けました。

ぜひこのシク教の総本山に行ってみたい。そう思ってしまうほどこのシク教というのは興味深い存在です。

そんな知られざるインドの宗教界についても知れる非常に面白い本です。ぜひぜひおすすめしたい一冊です。

以上、「保坂俊司『インド宗教興亡史』~仏教、ヒンドゥー教、イスラム教だけでなくシク教、ジャイナ教などとの相互関係も知れる参考書!」でした。

Next Article.

Click here to read the previous article.

Related Articles