読書は量より質?何を読むべき?ショーペンハウアーの目から鱗の読書論

『読書について』は1851年にショーペンハウアーによって書かれた『余録と補遺』の中の読書に関する論考を訳出して出版された本です。

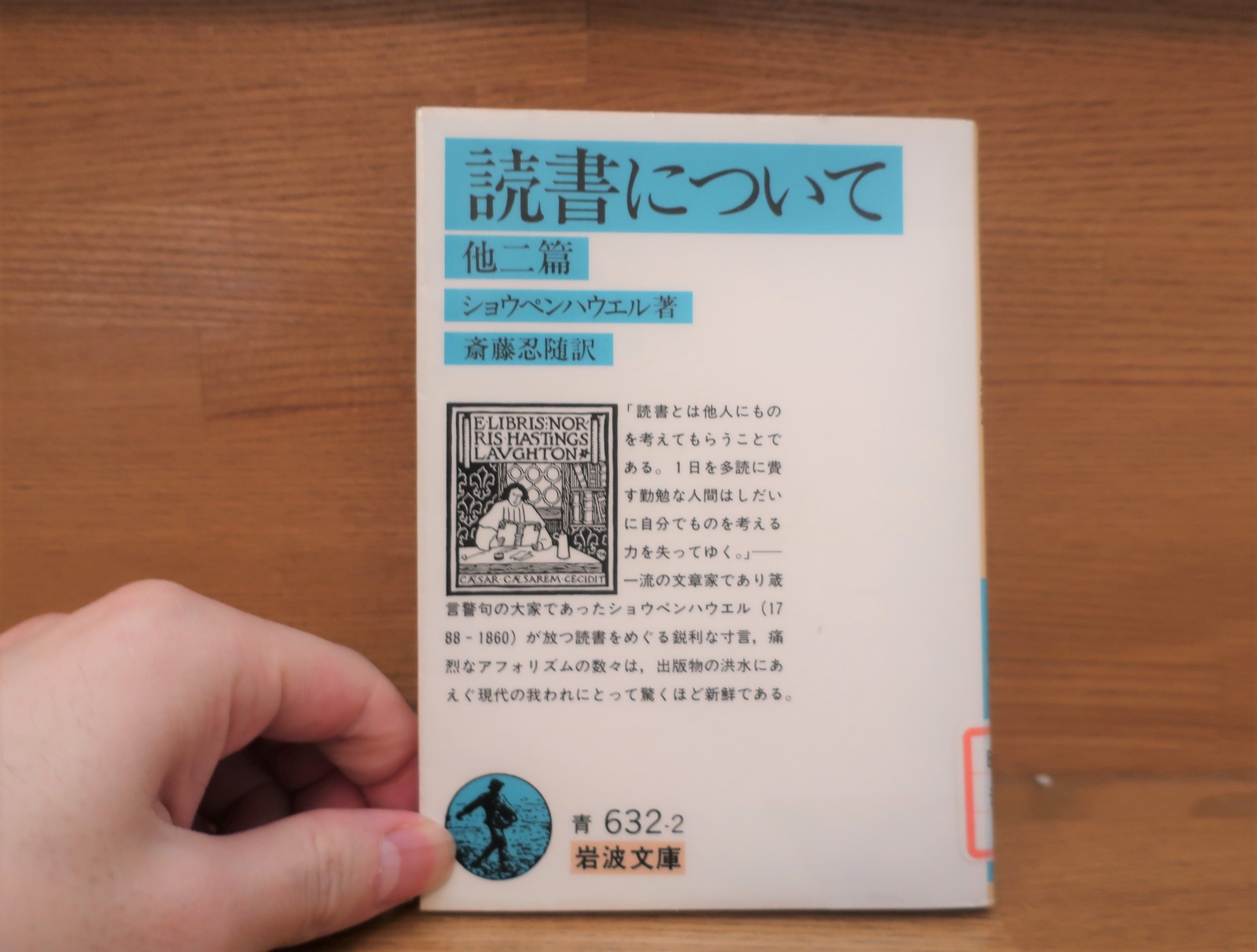

私が読んだのは岩波文庫、斎藤忍随訳の『読書について』です。

さっそくこの本のあらすじを見ていきましょう。

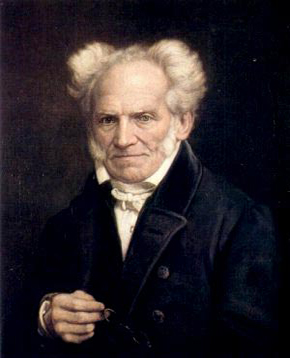

「読書とは他人にものを考えてもらうことである。1日を多読に費す勤勉な人間はしだいに自分でものを考える力を失ってゆく。」ー流の文章家であり箴言警句の大家であったショウペンハウエル(1788-1860)が放つ読書をめぐる鋭利な寸言,痛烈なアフォリズムの数々は,出版物の洪水にあえぐ現代の我われにとって驚くほど新鮮である。

AmazonProducts Page.

多読に時間を費やす人間は自分で考える力を失っていく・・・いきなり大変な言葉からこの論稿は始まっていきます。

読書は、他人にものを考えてもらうことである。本を読む我々は、他人の考えた過程を反復的にたどるにすぎない。習字の練習をする生徒が、先生の鉛筆書きの線をペンでたどるようなものである。だから読書の際には、ものを考える苦労はほとんどない。自分で思索する仕事をやめて読書に移る時、ほっとした気持になるのも、そのためである。(中略)

ほとんどまる一日を多読に費やす勤勉な人間は、しだいに自分でものを考える力を失って行く。つねに乗り物を使えば、ついには歩くことを忘れる。

岩波文庫、斎藤忍随訳『読書について』P127-128

さらにショーペンハウアーは多読についてこう述べます。

精神的食物も、とりすぎればやはり、過剰による精神の窒息死を招きかねない。多読すればするほど、読まれたものは精神の中に、真の跡をとどめないのである。(中略)

したがって読まれたものは反芻され熟慮されるまでに至らない。だが熟慮を重ねることによってのみ、読まれたものは、真に読者のものとなる。食物は食べることによってではなく、消化によって我々を養うのである。それとは逆に、絶えず読むだけで、読んだことを後でさらに考えてみなければ、精神の中に根をおろすこともなく、多くは失われてしまう。

岩波文庫、斎藤忍随訳『読書について』P12

本をただ闇雲に読んでも身に付かない。読んだことを反芻し、熟慮を重ねることによって真にその人のものとなる。思索することこそ肝要なのだとショーペンハウアーは述べるのです。

数量がいかに豊かでも、整理がついていなければ蔵書の効用はおぼつかなく、数量は乏しくても整理の完璧な蔵書であればすぐれた効果をおさめるが、知識のばあいも事情はまったく同様である。

いかに多量にかき集めても、自分で考えぬいた知識でなければその価値は疑問で、量では断然見劣りしても、いくども考えぬいた知識であればその価値ははるかに高い。

何か一つのことを知り、一つの真理をものにするといっても、それを他のさまざまの知識や真理と結合し比較する必要があり、この手続きを経て初めて、自分自身の知識が完全な意味で獲得され、その知識を自由に駆使することができるからである。

我々が徹底的に考えることができるのは自分も知っていることだけである。知るためには学ぶべきである。だが知るといっても真の意味で知られるのは、ただすでに考えぬかれたことだけである。

岩波文庫、斎藤忍随訳『読書について』所収「思索」P5-6

Some line breaks have been made.

知識はただ摂取するだけで身に付くものではない。あくまで得た知識について自分で考えることが大切だとショーペンハウアーは強調します。そして「知るために学べぶき」と言うのです。

「知るために学ぶべき」と言うくらいですからショーペンハウアーは読書そのものを否定しているわけではありません。何の知識もなければ考えるにも考えようがありません。

ではどうしたらいいのかと言いますと、ショーペンハウアーはこう述べます。

読書に際しての心がけとしては、読まずにすます技術が非常に重要である。その技術とは、多数の読者がそのつどむさぼり読むものに、我遅れじとばかり、手を出さないことである。

岩波文庫、斎藤忍随訳『読書について』P133

なんと、ショーペンハウアーは「いかに本を読むか」ではなく、「いかに本を読まないか」こそ大切だと説くのです。逆説的ですがショーペンハウアーらしいエッジの効いた言葉です。

彼は続けます。

たとえば、読書界に大騒動を起こし、出版された途端に増版に増版を重ねるような政治的パンフレット、宗教宣伝用のパンフレット、小説、詩などに手を出さないことである。このような出版物の寿命は一年である。

むしろ我々は、愚者のために書く執筆者が、つねに多数の読者に迎えられるという事実を思い、つねに読書のために一定の短い時間をとって、その間は、比類なく卓越した精神の持ち主、すなわちあらゆる時代、あらゆる民族の生んだ天才の作品だけを熟読すべきである。

彼らの作品の特徴を、とやかく論ずる必要はない。良書とだけ言えば、だれにでも通ずる作品である。このような作品だけが、真に我々を育て、我々を啓発する。

悪書を読まなすぎるということもなく、良書を読みすぎるということもない。悪書は精神の毒薬であり、精神に破滅をもたらす。

良書を読むための条件は、悪書を読まぬことである。人生は短く、時間と力には限りがあるからである。

岩波文庫、斎藤忍随訳『読書について』P133-134

Some line breaks have been made.

悪い本を読まずにいい本を読め。

人生は短い。限られた時間を悪い本を読むのに使ってはならない。

「努めて古人を読むべし。真に古人の名に値する古人を読むべし。今人の古人を語る言葉、さらに意味なし。」

岩波文庫、斎藤忍随訳『読書について』P135

時代を超えて読み継がれている真の天才の言葉こそ私たちを育てる。

むやみやたらに新しいものに飛びついてはならない。

ショーペンハウアーはそう警告するのです。

あらゆる時代、あらゆる国々には、それぞれ比類なき高貴な天才がいる。ところが彼ら読者は、この天才のものをさしおいて、毎日のように出版される凡俗の駄書、毎年はえのように無数に増えて来る駄書を読もうとする。その理由はただ、それが新しく印刷され、インクの跡もなまなましいということに尽きるのである。

このような駄書はいずれ二、三年たてば、打ち捨てられ、嘲罵される。そしてその後は永久にみじめな姿をさらして、いたずらに過ぎし世の戯言を嘲笑する際の、材料として引かれるにすぎない。だからむしろ、出版されたらその日のうちからただちに、これと同様な虐待的態度にでるべきであろう。

人々はあらゆる時代の生み出した最良の書物には目もくれず、もっとも新しいものだけをつねに読むので、著作家たちは流行思想という狭い垣の中に安住し、時代はいよいよ深く自らのつくり出す泥土に埋もれて行く。

Some line breaks have been made.

岩波文庫、斎藤忍随訳『読書について』P135-136

ショーペンハウアーは毎日量産される悪書を強く批判します。

読者にとって「すぐにわかる」、「わかりやすい」ものは考える必要がありません。自分で考えなくてよいから楽に読めます。しかしいくらそういうものを大量に読んでも真の知識にはならない。

しかもさらに悪いことに、もしそこに書かれているのが本当のことではなく、面白おかしく書かれたでたらめだった場合、これは読めば読むほどさらに害になっていきます。ショーペンハウアーはそのような本が世に溢れていることに強い怒りを表しています。

「わかりやすいこと」そのものが悪だとはショーペンハウアーは言っていません。ですが自分で考えなくなってしまうことをショーペンハウアーは強く戒めるのです。

「反復は研究の母なり。」重要な書物はいかなるものでも、続けて二度読むべきである。それというのも、二度目になると、その事柄のつながりがより良く理解されるし、すでに結論を知っているので、重要な発端の部分も正しく理解されるからである。さらにまた、二度目には当然最初とは違った気分で読み、違った印象をうけるからである。つまり一つの対象を違った照明の中で見るような体験をするからである。

岩波文庫、斎藤忍随訳『読書について』P138

そして優れた良書を繰り返し読み、思索することで真の知識が育てられると述べるのです。

これはたしかに私も納得できます。

ドストエフスキー作品を初めて読んだ時と2回目に読んだ時とはまるで違った感覚がありました。

彼のデビュー作『貧しき人びと』を初めて読んだ時は何が面白くて何がすごいのかさっぱりわかりませんでした。しかし色々な背景を知ってから改めて読み返してみるとまさしく別物のように感じられました。こんな面白くて深い作品だったのかと驚いたのです。

古典の名作は何度読んでも面白いとよく言われますが、まさしくその通りだと思います。読めば読むほど味が増すように感じますし、読むたびごとに新しい発見や問いが生まれてきます。

ショーペンハウアーは「悪書を読まず、良書を読むべし。そして読んだらそのままにせずじっくりと考えよ」とこの著書では述べています。

ここでは紹介できませんでしたが他にもショーペンハウアーらしいかなり手厳しい意見がこの本では数多く述べられています。

『読書について』にはこの論稿だけでなく、「思索」、「著作と文体」という論稿も掲載されています。こちらの論稿もかなり鋭く、読み応え抜群です。読書好きならずとも、「本を読むこと」についてはっとさせられるような言葉と出会うことになるでしょう。

以上、「ショーペンハウアー『読書について』―良い本とは?私たちは何を読むべきか」でした。

Next Article.

Click here to read the previous article.

Related Articles