三島由紀夫『アポロの杯』あらすじと感想~三島初の世界一周旅行とギリシャ・ローマ体験を綴った旅行記!三島の芸術観を知るのにおすすめ!

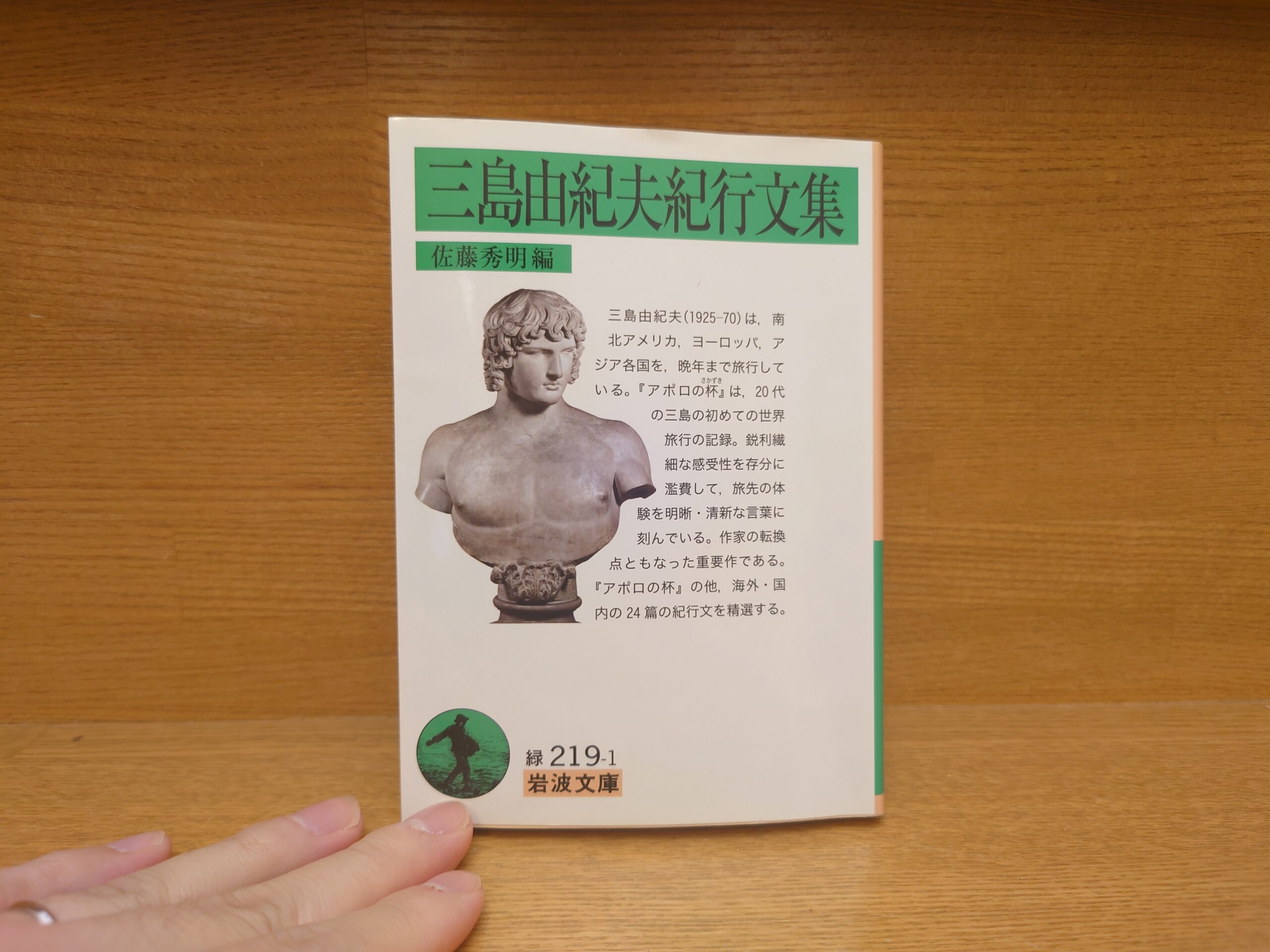

今回ご紹介するのは2018年に岩波書店より発行された『三島由紀夫紀行文集』所収の『アポロの杯』です。

Let's take a quick look at the book.

三島由紀夫は、南北アメリカ、欧州、アジア各国を、晩年まで旅行している。『アポロの杯(さかずき)』は、20代の三島の初めての世界旅行の記録。三島の評論中でも、その後の作家の転換点となった重要作である。三島の海外、国内の紀行文集を初めてまとめる。Iは単行本『アポロの杯』。IIは、『アポロの杯』以後の海外紀行文、IIIは、国内の紀行文の3部構成とする。

AmazonProducts Page.

三島由紀夫は朝日新聞の特別通信員という形で1951年末から世界一周の旅に出かけました。この旅の旅行記が『アポロの杯』になります。この世界一周旅行について本書巻末では次のように解説されています。

一九五一(昭和二十六)年十二月二十五日に、横浜港の大桟橋からプレジデント・ウィルソン号で出発。翌一九五二年五月十日に、旅客機で帰国するまでの四カ月半にわたる初の海外旅行である。昭和の年と満年齢が一致する三島は、この旅行で二十六歳から二十七歳になる。サンフランシスコ講和会議による平和条約の発効は一九五二年四月二十八日なので、占領下の民間人が海外に出かけるには制限があった。三島由紀夫は、父梓の一高時代の友人で朝日新聞社出版局長嘉治隆一の仲介により、新聞社の特別通信員の資格で渡航した。プレジデント・ウィルソン号はアメリカン・プレジデント・ラインズ社の一五、三九五トンの客船。一年三カ月後には当時の皇太子が米欧の旅行に使うことになるから、船の格式は自ずから知られよう。渡航先は、アメリカ(ハワイ、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューヨーク、マイアミ)、プエルトリコ、ブラジル(リオデジャネイロ、サンパウロ、リンス、リオデジャネイロ)、スイス(ジュネーブ)、フランス(パリ)、イギリス(ロンドン、ギルフォード)、ギリシャ(アテネ、デルフィ)、イタリア(ローマ)である。ブラジルのリンス郊外にある多羅間農園に滞在したのは、妹の学友だった板谷諒子の紹介による。パリに一カ月半も居座ったのは、『アポロの杯』でも触れているように、旅行小切手を闇のドル買いに詐取されたからである。再発行を待ったのである。

岩波書店、三島由紀夫『三島由紀夫紀行文集』P344-346

For more information about this trip, published by Chuo Koron ShinshaSun and Iron: My Pilgrim's Progress.As Mishima himself said, he discovered the sun and developed a strong attachment to Greece on this trip. For more information about this, please refer to our previous articleTidal WaveAs we discussed in our article "The Impact of the Around-the-World Trip on Young Mishima," we hope you will refer to that article as well.

さて、この旅行記でやはり特筆すべきは三島由紀夫のギリシャ体験です。三島はその冒頭でこう述べています。

希臘は私の眷恋の地である。

岩波書店、三島由紀夫『三島由紀夫紀行文集』P132

私は今日ついにアクロポリスを見た!パルテノンを見た!ゼウスの宮居を見た!

岩波書店、三島由紀夫『三島由紀夫紀行文集』P133

これを読むと、三島由紀夫の興奮が伝わってきますよね。

三島はここからアテネやデルフォイの遺跡や芸術を堪能し、その思いを旅行記にしたためます。彼はこの世界一周旅行で様々な地を巡りましたが、この地に対する感動は明らかに突出しています。

そして三島がギリシャの芸術についてどう思うのか、そして自身の文学観、人生観にどのような影響を与えたのかが率直に書かれていますのでこれは非常に興味深いです。その中でも特に印象的だったのが次の箇所です。

巴里で私は左右相称に疲れ果てたと言っても過言ではない。建築にはもとよりのこと、政治にも文学にも音楽にも、戯曲にも、仏蘭西人の愛する節度と方法論的意識性(と云おうか)とがいたるところで左右相称を誇示している。その結果、巴里では「節度の過剰」が、旅行者の心を重たくする。

岩波書店、三島由紀夫『三島由紀夫紀行文集』P134

今日も私はつきざる酩酊の中にいる。私はディオニューソスの誘いをうけているのであるらしい。午前の二時間をディオニューソス劇場の大理石の空席にすごし、午後の一時間を、私は草の上に足を投げ出して、ゼウス神殿の円柱群に見入ってすごした。

今日も絶妙の青空。絶妙の風。夥しい光。……そうだ、希臘の日光は温和の度をこえて、あまりに露わで、あまりに夥しい。私はこういう光りと風を心から愛する。私が巴里をきらい、印象派を好まないのは、その温和な適度の日光に拠る。

岩波書店、三島由紀夫『三島由紀夫紀行文集』P137-138

まさに三島はアポロン的な論理的、調和的なものではなく、混沌たる過剰、ディオニュソス的なものをギリシャに感じ取っていたのでありました。その比較対象としてパリの印象派が選ばれているのは非常に興味深く思えます。

私も昨年2022年にパリを訪れ、モネの『印象・日の出』を見てきたのでありますが、たしかに今改めて考えてみると三島っぽさは微塵も感じられません(笑)。ほんのりと穏やかな光の感覚。優しく包み込む遠い追憶のような空気。これはエーゲ海の強烈な太陽と雄々しい肉体の饗宴、ビビットな輪郭とはまるで異なる世界観です。個人的には私は印象派の世界観が好みであります。かつてキューバで痛感したのですが、私は強烈な日差しと開放的な空気感がどうも苦手です。この辺りにも私と三島の違いがはっきり出てきて面白いです。(私のキューバ体験については「キューバ人の陽気さに付いていけず寝込む。私は陽気で愉快な人間にはなれそうもないことを確信した日。キューバ編⑪」の記事を読んで頂けますと幸いです)

さて、三島が嫌ったこの「仏蘭西人の愛する節度と方法論的意識性」について、そのヒントとなる言葉が『私の遍歴時代』には次のように語られています。

私に余分なものといえば、明らかに感受性であり、私に欠けているものといえば、何か、肉体的な存在感ともいうべきものであった。すでに私はただの冷たい知性を軽蔑することをおぼえていたから、一個の彫像のように、疑いようのない肉体的な存在を持った知性しか認めず、そういうものしか欲しいと思わなかった。それを得るには、洞穴のような書斎や研究室に閉じこもっていてはだめで、どうしても太陽の媒介が要るのだった。

そして感受性は?こいつは今度の旅行で、クツのように穿きへらし、すりへらして、使い果たしてしまわなければならぬ。濫費するだけ濫費して、もはやその持ち主を苦しめないようにしなければならぬ。

あたかもよし、私の旅程には、南米やイタリアやギリシャなどの、太陽の国々が予定されていた。

中央公論新社、三島由紀夫『太陽と鉄・私の遍歴時代』P176

三島はこの世界旅行において、自らの感受性、冷たい知性をすり減らしたい、使い果たしたいという願望を抱いていました。その象徴の一つとしてパリの印象派が挙げられているのではないでしょうか。

そしてこの旅行記でさらに興味深いことに、三島はローマでも素晴らしい時を過ごしていたのでありました。彼はこう述べています。

今日も恍惚としながら私の思うことは、希臘と羅馬とのこの二週間、これほど絶え間のない恍惚の連続感が、一生のうちに二度と訪れるであろうかということである。私は人並に官能の喜びも知り、仕事を仕終えたあとの無上の安息の喜びも知っているが、それらがかつて二日とつづいたことはなかった。

岩波書店、三島由紀夫『三島由紀夫紀行文集』P170

ギリシャに引き続きローマも三島の心を捉えて離さなかったようです。

私もローマは大好きです。壮大なサン・ピエトロ大聖堂、悠久のフォロ・ロマーノ、ミケランジェロ、ラファエロの傑作やベルニーニの見事な教会建築・・・!

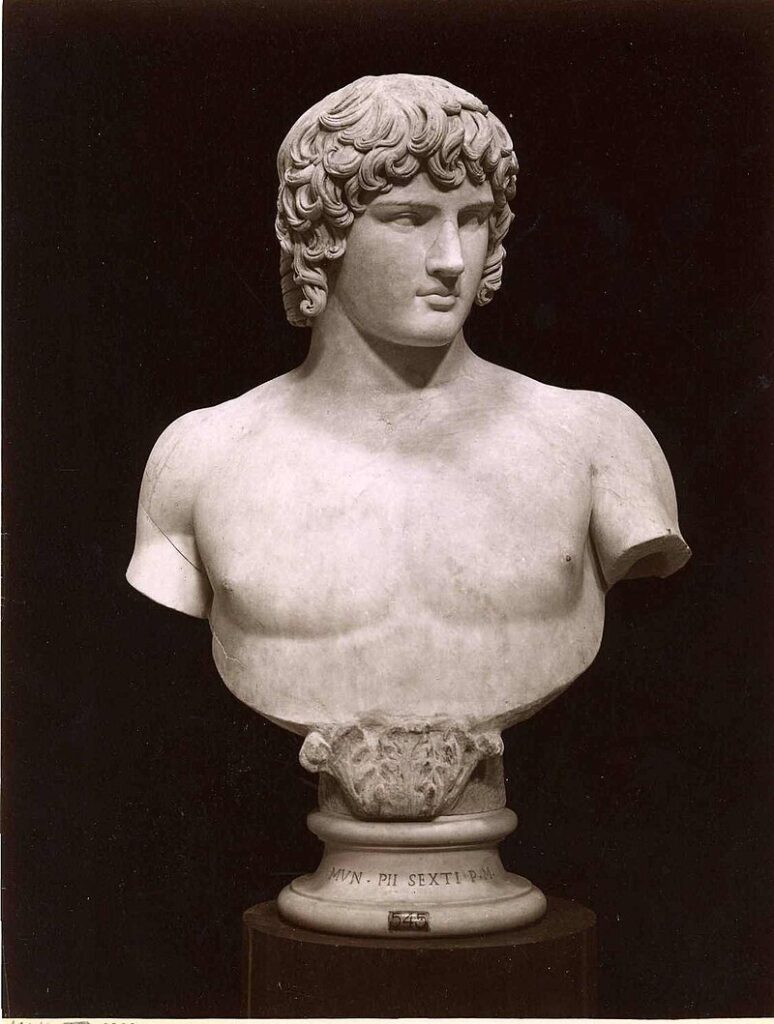

ですが不思議なことに三島はこれらにはほとんど関心を示しません。彼がローマで最も心を奪われたのはバチカン美術館に展示されているアンティノウス像でした。アンティノウスはローマ皇帝ハドリアヌス帝に寵愛された美青年です。130年のエジプト旅行中にナイル川で謎の溺死をし、それを悼んだハドリアヌス帝が彼を神と称えるために多数の彫刻の制作を命じたと言われています。Confessions of a Mask."で同性愛的な傾向を吐露した三島由紀夫がこの彫刻に心惹かれたのはまさにそうした背景が影響していたのかもしれません。

今日ヴァチカン美術館を訪れて、私はアンティノウスのその一つは胸像であり、その一つは古代埃及の装いをした全身像である(中略)ニつの美しい彫像に魅せられてしまい、他のさまざまな部屋の名画を見ていても、心はアンティノウスのほうへ行っているので、全体としてヴァチカンの見物は、甚だ収穫の乏しいものに終わってしまった。

岩波書店、三島由紀夫『三島由紀夫紀行文集』P166

ここで三島が語るように、三島はこの彫刻に一目惚れし、もはやほかの作品が目に入らなくなってしまいます。そして彼はこの彫刻に別れを告げるために後日わざわざバチカン美術館を再訪しています。

今日私はアンティノウスに別れを告げるために、再度ヴァチカンを訪れた。今までロトンダに入って、その胸像を見ながら、すぐ傍らにある巨大な立像に気がつかなかったが、それはあまり胸像にばかり見惚れていたためと、もう一つは、立像のほうはあまりに神格化され、胸像や埃及の立像のような初々しさに欠けているので、その人らしい特徴が目立たなかったためであろう。

岩波書店、三島由紀夫『三島由紀夫紀行文集』P174

私は又しても埃及の部屋の立像の前にしばらく佇み、この三体のアンティノウスの印象がほかのさまざまのもので擾されぬように、匆々にヴァチカンを辞し去った。

私は今日、日本へかえる。さようなら、アンティノウスよ。あれらの姿は精神に蝕まれ、すでに年老いて、君の絶美の姿に似るべくもないが、ねがわくはアンティノウスよ、わが作品の形態をして、些かでも君の形態の無上の詩に近づかしめんことを。

岩波書店、三島由紀夫『三島由紀夫紀行文集』P177

—一九五二年五月七日羅馬にて—

三島がどれほどこの彫刻に惚れ込んだのかがよくわかります。有名どころの作品にほとんど関心を持たなかった三島由紀夫・・・彼のこうした芸術観について宮下規久朗、井上隆史著『三島由紀夫の愛した美術』では次のように語られていました。(宮下氏については当ブログでもA History of Art in the Dark: Caravaggio's Veins.andVermeer's Light and La Tour's Fire: A History of Western Painting in the Dark., ,『ヴェネツィア 美の都の一千年』などの著書を紹介しています)

井上 これから、美術史家の宮下さんと、ローマを中心に三島の美術館めぐりを辿り直してみたいと思いますが、まず『アポロの杯』の記述にしたがって、三島の行程を整理しておきましょうか。

昭和二十七年

五月二日 ローマ国立博物館(テルメ博物館)

五月三日 ボルゲーゼ美術館

五月四日 ヴァチカン美術館

五月五日 カピトリーノ美術館

ヴェネチア宮美術館

五月六日 ヴァチカン美術館宮下 ヴァチカンに二度行っています

井上 アンティノウスの像に惚れ込んで、二度も見に行ったんです。しかし、ヴァチカン美術館というのはいつも混んでいて、ずいぶん並ばないと入れませんよね。

宮下 いや、それは近年のことで、かつてはそれほど混んでいませんでした。ヴァチカン美術館には胸像と全身像の他に、バッカスに扮したアンティノウスの立像もあります。アンティノウスというのは、ローマの五賢帝の一人ハドリアヌス帝に寵愛された少年ですが、130年にナイル川で溺死してしまった。単なる事故だったのか、ハドリアヌス帝が死を命じたのか、帝から逃れようとしたのか、厭世的になったのか、死の理由はわかりません。ハドリアヌス帝は嘆き悲しんで、その後アンティノウスの像を繰り返し造らせました。エジプトで死んだので、エジプトの神の姿として造らせた。ローマ近郊にテイヴォリという町がありますが、そこにハドリアヌス帝がアンティノウスを偲ぶために作ったヴィラ・アドリアーナという広大な庭園と別荘があります。アンティノウス像は何度も何度も造られているうちに、どんどん理想化されてしまい、バッカスに扮した立像[17頁]などはただのアポロン像のようになってしまっています。これは、三島も一回目にヴァチカンに来た時には気づかずに見逃しています。もっとも実体に近いのは胸像[19頁]でしょうね。

井上 確かに美しい胸像ですが、芸術作品としての出来栄えというか、水準はどの程度のものなんでしょう。

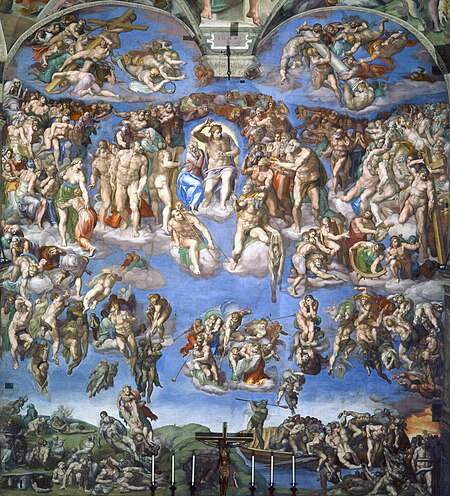

宮下 一連のアンティノウス像は、ローマの古典美術の最後を飾るものですが、この胸像は特に重要ではありません。ヴァチカンにある古代彫刻でもっとも有名なのは《べルヴェデーレのアポロン》[27頁左]や《ラオコーン》[下]で、同じへレニズム彫刻で巨大な《べルヴェデーレのトルソ》も美術史上きわめて重要なものです。また、普通日本人がヴァチカンに来て一番期待するのは、システィーナ礼拝堂のミケランジェロの壁画なんですよ。でも、『アポロの杯』ではアンティノウスにばかり言及して、《ラオコーン》のような重要な古代彫刻もミケランジェロのこともほとんど無視してますね。ミケランジェロの絵には筋骨隆々たる人物がたくさん出てくるんだけど、あまり興味がなかったんでしょうか。日本人によく知られたものでは、他にラファエロの《アテナイの学堂》などの「スタンツェ」の壁画や、絵画館にある《キリストの変容》もありますが、やはり三島は一言も触れていません。

井上 《べルヴェデーレのアポロン》や《ラオコーン》は、触れてはいるが、ただ名前を挙げたというだけですね。ラファエロもいくらか見たけれどピンと来なかったようです。

宮下 少しでも美術史を知っている者から見ればありえないことです。ただ、一般に人が美術に関心を寄せる場合、常に芸術としてその作品を高く評価しているというわけではなく、その人特有の美意識や美的感受性の発露としての美術への関心もあると思います。ありていに言えば、芸術作品としての出来栄えはたいしたことはないかもしれないが、その絵や彫刻の顔が、たまたま好きなタイプだとか。アンティノウス像に対する三島の興味も、そういう風に理解したほうがよいかもしれないですね。

井上 なるほど。ただ、だからと言って三島の美術鑑賞の程度が浅いということにはならないですよね。ヴァチカン美術館に行ってミケランジェロやラファエロを見ようという人も、単にガイドブックに書いてあるからそうしているだけかもしれないし。

宮下 さっき三島自身は美術が非常に好きだったと言ったのは、そういう意味もあります。

新潮社、宮下規久朗、井上隆史『三島由紀夫の愛した美術』P25-26

ここで取り上げられた有名作品の数々は私もかつてローマで目にしたものでした。

たしかにバチカン美術館に来てこれらの有名どころに言及しないというのはほぼありえないことです。

しかも宮下氏が「一連のアンティノウス像は、ローマの古典美術の最後を飾るものですが、この胸像は特に重要ではありません。」と述べるように、三島が惚れ込んだアンティノウス像はこれらの傑作と比べると明らかに見劣りします。

私自身、アンティノウスの立像があるロタンダには何度も足を運んでいます。しかもその像を確実に目にしていたはずですが全く印象に残っていません。写真にも収めていませんでした。ですが、この写真にも写さないようなアンティノウスの像を三島由紀夫は愛してやまなかったのです。その愛着ぶりは上の三島の言葉にある通りです。わざわざローマを去るにあたり別れの挨拶までしているほどの心酔ぶりでした。

これはやはり三島の芸術観、あるいは好みの問題として非常に重要なものがあると思われます。このことについて、後の箇所で宮下氏は次のようにも語っています。

芸術的な関心というよりも、自分の偏愛するモデルの登場するものに心ひかれ、そうした個人的な趣向と自分の審美眼とが重なり合ってしまうという傾向です。

新潮社、宮下規久朗、井上隆史『三島由紀夫の愛した美術』P96

なるほど・・・。三島由紀夫は芸術的な関心というよりも自分の偏愛するイメージをギリシャ、ローマに重ね合わせていたとも言えるかもしれません。

そしてここで興味深いのは三島がローマでカピトリーニ美術館やボルゲーゼ美術館も訪れているのにカラヴァッジョ作品についてほとんど言及していない点です。

バロック時代を生きた光と闇の画家カラヴァッジョの作品も同性愛的な志向があることで有名です。ですが三島はこの名画の数々には関心がなかったようです。これはどういうことなのでしょう。同じく『三島由紀夫の愛した美術』では次のように述べられていました。

宮下 それで、私が専門にしているカラヴァッジョと対照して考えるとわかりやすいのですが、カラヴァッジョは、カピトリーノ美術館、これは新宮殿の方ですが、そこにも《洗礼者ヨハネ(解放されたイサク)》のような有名な作品があります。しかし、三島は一言も触れていません。これには、当時日本ではカラヴァッジョについてほとんど紹介されてなかったとか、ゲーテのTravels in Italy.に出てこないとか、いくつか理由がありますが、もう一つ言えるのは、三島はリアルすぎるものが好きじゃないんです。カラヴァッジョは明暗の対比を強調したり、庶民を画面に出したりすることで、対象をリアルに描き、近代リアリズムの始祖と言われるんですが、三島はそういうものが好きではなかった。

井上 すると、ギリシア彫刻の均衡、抑制と秩序、構成美に対する愛着と、ロココ趣味とがどう繋がるのかというと、リアリズムではないという点で繋がるんですね。

宮下 そう言ってよいと思いますね。いずれも、現実から離れ、理想美や理想郷を志向したものであるという共通点があります。

新潮社、宮下規久朗、井上隆史『三島由紀夫の愛した美術』P34

「三島はリアルすぎるものが好きじゃないんです」

「現実から離れ、理想美や理想郷を志向した」

おぉ!こう言われると、まさに三島由紀夫の文学や生き方とも明らかに繋がってきます。三島がカラヴァッジョを好まない理由はこうした背景があったのですね。さらに言えば、三島が愛したアンティノウスと比べると明らかに肉体が中性的と言いますか、細く柔らかい雰囲気があります。周知のように、三島は30歳頃からボディビルを始め、肉体改造に勤しんでいます。三島初の書き下ろし長編Confessions of a Mask."でも語られていたように、強くたくましい肉体に憧れた三島がカラヴァッジョの中性的な男性像にあまり好意を持たなかったのも頷ける気がします。

さて、ここまでギリシャやローマでのお話にスポットを当ててお話してきましたが、本書『三島由紀夫紀行文集』には『アポロの杯』だけでなく、その後の三島の旅行記も収録されています。

So you can read travelogues in Japan as well as abroad. I was personally impressed by the travelogue titled "Beauty and the Other," which refers to Mishima's visit to Disneyland in California in 1960. Mishima highly praised Disneyland in his travelogue.

The appeal of this book, "The Travels of Yukio Mishima," is that you can read these various travelogues by Mishima.

そして『アポロの杯』には三島の原体験とも言えるギリシャ・ローマ体験がこれでもかと詰まっています。彼の文学や生き方を知る上でも非常に参考になる作品です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「三島由紀夫『アポロの杯』あらすじと感想~三島初の世界一周旅行とギリシャ・ローマ体験を綴った旅行記!」でした。

Next Article.

Click here to read the previous article.

Related Articles