Table of Contents

Travels in Rome] (32) Jesu Church, the headquarters of the Jesuits, and Bernini, who incorporated the meditation method of "Spiritual Manipulation" by Ignatius de Loyola, the founder of the Jesuits, into his sculptures.

今回の記事ではベルニーニの芸術に大きな影響を与えたイエズス会の創始者イグナティウス・デ・ロヨラの『霊操』の瞑想と総本山ジェズ教会についてお話ししていく。

いきなりイエズス会やその創始者イグナティウス・デ・ロヨラの話が出てきて驚いた方もおられるかもしれないが、実はこのイエズス会こそ後期ベルニーニの作品に決定的な影響を与えているのである。

イエズス会といえばきっと皆さんもこの方を思い浮かべることだろう。

あのザビエルが所属していた修道会がこのイエズス会である。そして私も学んでいて驚いたのだが、イエズス会ができたのはなんと1534年のことで、ローマ教皇パウルス五世に正式に認可されたのが1540年という割と最近の話だったのである。ザビエルはその創設メンバーの一人だった。そして認可後間もなくザビエルはインドへ向かい旅立ち、ついには日本に上陸することになる。

さて、このイエズス会と総本山ジェズ教会の話はいったん置いておいて、まずがベルニーニの神秘的な彫刻作品について目を向けていこう。

ベルニーニ晩年の神秘的彫刻

先に述べたような、キジ礼拝堂の二つの彫刻に認められたべルニーニ晩年の様式は、続いて一六六二年から翌年にかけて制作されたマグダラのマリアと聖ヒエロニムスの像で、一層明瞭なものとなる。この二つの作品は、教皇の郷里シエナの大聖堂内に、べルニーニのデザインで新たに作られた礼拝堂(誓約の礼拝堂)のために制作されたものである。二体の彫刻は一年半ほどで仕上げられているから、何らかの形で弟子の手が入っているものと思われる。けれどもなかなか優れた出来映えで、神秘的傾向はダニエルの像よりもさらに一層顕著になっている。

この二体のうち、聖ヒエロニムスをとりあげてみることにしよう。教会の四博士の一人に数えられる聖ヒエロニムスは、ルネッサンス時代にはしばしば書斎で学問する姿で表わされたことからも分かるように、諸聖人の中で最も知的な聖者とみなされてきた。しかしべルニーニは、この聖者をこのような教会の博士としてではなく、あるいはもう一つのタイプである荒野の苦行者としてでもなく、神秘的な法悦にひたる宗教者として表現しようとした。十字架のvisual hallucinationによって神と交感するその姿は狂信的でさえある。実際、十字架は神秘的な力によって中空に漂っているかのようであり、またライオンさえ神秘の力に打ちのめされたかのようだ。この像に認められるこうした神秘性を理解するには、べルニーニ自身の宗教性を知ることが近道であろう。

Masumi Ishinabe, Yoshikawa KobunkanBernini, Giant Star of Baroque Art.p134-135

*some line breaks.

この二つの彫刻はローマにはないので直接見ることは叶わなかったが、これらの作品がたしかに「法悦」という宗教性に根ざしていることがわかる。

Let's continue to look at the explanations.

ベルニーニの宗教性~イエズス会とのつながりとその瞑想法

彼は一面で非常に世俗的な人間だったが、その生活は質素で、生涯熱心なカトリック教徒だった。朝は必ずミサに出席し、夕方にはイエズス会の総本山であるジェズまで歩いてゆくという習慣が四〇年間も続いた。またイエズス会の総長オリーヴァ師とは親密な交わりを持ち、彼自身イエズス会の指導でイグナティウス・デ・ロヨラの『霊操』を実践したともいわれる。

またパリに赴いた時にも、この『霊操』とトマス・ア・ケンピスの『キリストにならいて』を携えてゆき、パリの教会でもしばしば祈りを捧げた。またある時シャントルーがべルニーニを訪ねると、ア・ケンピスを読んでいた彼は、ローマでは毎晩息子や家族とともにこれを一章ずつ読むのだと説明し、それからサレスのフランチェスコの『献身的生活への導き』について、これは教皇が最も評価するすばらしい書物だと語っている(この本は一六〇九年に出版された俗人のための宗教書である。アレクサンデル七世は一六六五年四月一九日にこの本の著者を聖人の列に加えた)。

今日イエズス会の聖典であるイグナティウス・デ・ロヨラの『霊操』を一読してみても、我々には決して面白い書物とは思えない。けれどもべルニーニとバロック美術を理解する上で、それは貴重な示唆を与えてくれる。この書物において最も印象的なことは、「想像の眼」や「想像の耳」や「想像の手」を用いて「現場の設定、すなわち、場所を眼の前に現に見るように想像すること」を繰り返し鍛えようとしていることである。想像の五官を働かせて霊的世界に沈潜し、より深い宗教的境地に達しようとするこの書物の教えは、確かにべルニーニの作品に反映しているように思われる。

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ』P135-136

*some line breaks.

ベルニーニの圧倒的な表現力はイグナティウス・デ・ロヨラの"Reimancy."に大きな影響を受けているというのは驚きだった。

The most striking thing about this book is that it, ,The book's teaching of "imaginary eyes," "imaginary ears," and "imaginary hands" is a repeated exercise in "setting the scene," i.e., imagining a place as if it were actually in front of one's eyes. The teachings of this book, which seek to submerge oneself in the spiritual world by exercising the five organs of the imagination and to reach a deeper religious state, certainly seem to be reflected in Bellini's work."

この言葉を聴くと、「おぉ、なるほど!そういうことか」と納得してしまう。

また、トマス・ア・ケンピスのIn the Footsteps of Christ."も見逃せない。

イエズス会というと、植民地支配や対抗宗教改革の尖兵という政治的な面をイメージしてしまいがちだが、実はこうした瞑想法や宗教的実践を強く重んじていた側面もあったのである。そしてベルニーニはまさにそうした宗教的実践を重んじ日々生活していた。それが作品に顕著に表れていたのである。これは非常に重要なポイントであると私は思う。

イエズス会の総本山ジェズ教会

ジェズ教会はパンテオンから徒歩数分で行ける距離にある。

上の外観の写真は昼間に撮影したものだが、これ以降は日暮れ後の写真を掲載する。この時間帯になると観光客も参拝者も少なくじっくりとこの聖堂を味わうことができる。

ではこの聖堂についての解説を見ていこう。ここでは高階秀爾のThe Light and Darkness of the Baroque."を参考にする。ベルニーニをはじめとしたバロック芸術とジェズ聖堂のつながりを知れる名解説なのでぜひ紹介したい。

かつてある美術史家は、バロック芸術をハリウッド映画に譬えたことがある。波乱万丈の物語をものものしい舞台装置で飾り立て、時に人目を驚かすような壮大な仕掛けを用いて大がかりなスペクタクルを展開して見せる点が共通しているというのだが、そればかりではなく、その社会的な役割、ないしは効用においても、両者はきわめてよく似た性格を持っている。

ハリウッド映画は、もちろん商業的目的のために作られる。派手な見世場や、主人公がさまざまの危険や困難に出会いながら最後はハッピー・エンディングで終わるという定型的な筋立ては、大勢の観客の心を捉えるためにどうしても必要なものであり、事実それによって、大衆的な人気が保証されることになった。

それとともに、映画にこめられたメッセージは、広く人々のあいだに浸透して行く。例えば純粋な愛は最後には報われるとか、善人は栄えて悪人は亡ぶといったような勧善懲悪的価値観は、スクリーンの映像をとおして広められ、強化される。それが当初から制作者の意図であったかどうかは別として、ハリウッド映画が結果として大衆教育に大きな役割を果したこと、そして今なお果しつつあることは否定し得ない。まして、『ベン・ハー』や『十戒』のような、旧約聖書の物語を主題とした映画の場合は、宣伝または教化の意図はきわめて明白であるといってよいであろう。

バロックの時代にもまったく同じように、絵画、彫刻などのイメージ表現が広く大衆を教化するために利用された。その際、ハリウッドの役目を演じたのはイエズス会である。プロテスタンティスムの激しい攻勢に対して捲き返しを図ったカトリック教会側は、一方で禁書や異端審問などの弾圧措置を強化するとともに、他方では広く信者の心をつかむために、大がかりなイメージ戦略を展開してみせた。

一五四五年から一五六三年にかけて、十八年間にわたって断続的に開催されたトレント宗教会議は、美術を宗教に奉仕させるという明確な方針を打ち出し、美術作品の主題や表現に厳しい規制を課しながら、そのかぎりで芸術家たちを動員して積極的に保護するという教会の活動を活気づける結果をもたらした。美術による大衆教化というその政策の実行部隊となったのがイエズス会である。

イエズス会の総本山であるローマのイル・ジェズ聖堂は、西欧の教会堂建築の基本である三廊形式の代わりに、内部空間がただひとつの単身廊プランとなっている。何の邪魔もないその広々とした空間は、大勢の人々が集まるのに具合がよい。それはいわば、壁と天井にかこまれた広場である。豊かに飾られた左右の礼拝堂には聖者の奇蹟や殉教の物語を描き出した多彩な祭壇画が並び、上を見上げれば、遠近法の魔術によって遠い天上世界でイエスの栄光を称える天井画が拡がっている。この豪華な舞台のなかで、燭台の灯火がゆらめき、厳かなミサが取り行われる。集まった信者たちは、昂揚した雰囲気のなかで、理屈を越えた感覚的陶酔に浸りながら、自ら神の教えへと導かれて行く。「楽しませながら教える」というのは、対抗宗教改革の大衆教化の基本戦略であった。

教会の指導者たちは、適切な舞台装置のなかで繰り広げられる厳粛華麗な儀式が参加者たちに与える効果をよく知っていた。聖堂内部は神の住居であると同時に聖なる儀式のためのであり、人々をひとつに結びつける祝祭空間でもあった。このことは建築物の内部だけにとどまらない。バロックの時代には、同じような機能を担った町の中の広場が数多く造られた。今日でもキリスト教の重要な祭礼のたびに世界中から埋め尽くされるべルニーニ設計のサン・ピエトロ大聖堂前広場など、その代表的な例である。

このような町の広場は、宗教的目的のためばかりでなく、民俗的な年中行事やあるいは民衆相手の野外劇などにも利用された。王族や貴顕の婚礼、叙任などの慶事、あるいは戦勝記念やその他のあらゆる機会に、民衆をも捲き込んだ華やかな祝典やパレードが催されたことは、この時代の大きな特色である。ヴェルサイユ宮殿での壮大な野外ぺージェントからヴェネツィアの町裏の小さな広場での仮面劇にいたるまで、バロックの時代は聖俗あらゆる面で祝祭性が好まれた時代であった。

小学館、高階秀爾『バロックの光と闇』P14-16

*some line breaks.

ここで述べられるように、バロック芸術の繁栄には「宗教改革に対抗せねばならぬ」という明確な動機があったのだ。

こうした時代背景が見えてくると芸術がまた違って見えてくる。

では、次に石鍋真澄のAs Long as St. Peter's Stands: My Guide to Rome.を参考に、この教会そのものについて見ていこう。

それにしても、この内部の装飾の密度は圧巻というほかない。ほとんど寸分の隙もなく装飾された、こうした口ーマの聖堂に、はじめは戸惑うかもしれないし、中には嫌悪を覚える読者もおられるかもしれないが、慣れると、それが非常に洗練されたものであることが分かってくる。同じバロック様式ではあっても、他の都市の聖堂、あるいは他の国の聖堂と比較してみれば、その洗練の度合いは明らかだ。

そうしたローマ・バロックの聖堂のなかでも、このイル・ジェズは、内部装飾のもっともすぐれた例、いってみれば、われわれが抱く「ローマ・バロックの聖堂」のイメージを代表する例だといえるように思う。一方、比較的小規模な聖堂では、たとえば、べルニーニの《聖女テレサの法悦》があるサンタ・マリア・デッラ・ヴィットーリア聖堂などが、こうしたバロックの内部装飾の典型例といってよいであろう。

さて、そうしたイル・ジェズ聖堂の装飾のなかでも、もっとも注目すべきは、ストゥッコと壁画による、円筒形ヴォールトの装飾である。「人類の救い主イエス」をあらわす頭文字IHSの栄光と勝利を高らかにうたい上げたこの天井画は、まばゆいばかりのイリュージョンを駆使して描かれている。たとえば、雲にのってイエスの御名を讃美する天使たちは、額縁から外にはみ出、しかもそれに続く花弁形の装飾には光がつくる影さえ施されている。まったく大胆で野心的なイリュージョンの試みだ。

一方、この巨大な額縁を支え持つ天使も、白のストゥッコを用いて、あたかも本当に飛翔しているかのように造られている。またこのヴォールトのクーポラにかかる部分には、堕ちていく天使たちが描かれているが、それはこれが曲面であることを忘れさせるような見事なイリュージョンである。つまり、このヴォールトを支配しているのは、絵画と彫刻とが混然となっているばかりか、本当の建物の空間と描かれた空間とが錯綜する、まさしくバロック的なイリュージョンの世界なのである。

このように、バロック美術は現実とフィクションとの境をとり払って、われわれをフィクションの世界に引き込もうとするものであった。いいかえれば、バロック時代とは、芸術が人間の生きたドラマ、つまり演劇にあこがれた時代だった、といえるかもしれない。いや、演劇どころではない。芸術はそれ以上に、聖人たちの幻視を再現することさえ辞さなかったのである。シーンと静まり返った聖堂で、天井をおおうこれらのイリュージョニスティックな壁画や、大仰な身振りをした彫像を見ても、必ずしもピンとこないかもしれない。しかし、人びとが三々五々集まってきて、ミサが始まり、オルガンの音や合唱が鳴り始めると、それらの絵や彫像は音楽と共鳴しあい、もちろん動きはしないのだが、われわれの官能のなかで生命を得始めるように感じられる。つまり、バロック美術はミサや祝祭といった、人間の生きたドラマの背景をめざした、ともいえるだろう。そして、それが、われわれがバロック美術を見たときに、何かの抜け殻のような感じ、あるいは何かが欠けているような印象をもつ真の理由なのである。

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P253-255

*some line breaks.

たしかに、私はこの空間にいて現実を忘れるかのような不思議な気分になった。ここでベンチに座りぼーっと過ごした時間は忘れられない。

また、この教会の右側の祭壇にはあのザビエルの手とされる聖遺物が納められている。もっと寄ってみよう。

金の器の中に保管された小さな手。これが本物なのかどうかは「神のみぞ知る」だが、伝承としてこの聖遺物はここで大切に納められている。日本にもゆかりのあるザビエルがどれだけ世界的スケールの人物だったのかということを改めて実感することとなった。

ジェズ教会はパンテオンやナヴォナ広場からも近くアクセスしやすいのでぜひおすすめしたい。ベルニーニを知る上でもこの教会は非常に興味深い場所であった。

be unbroken

*The list of articles in the "Rome Travel Journal" can be found atCategory page hereindicates direction or goal (e.g. "to")

*Please visit this category page for recommended books to learn about Rome and Italy.

The Rise and Fall of the Roman Empire, the Vatican, and Roman Catholicism."

The Italian Renaissance and the Revolution in Knowledge."

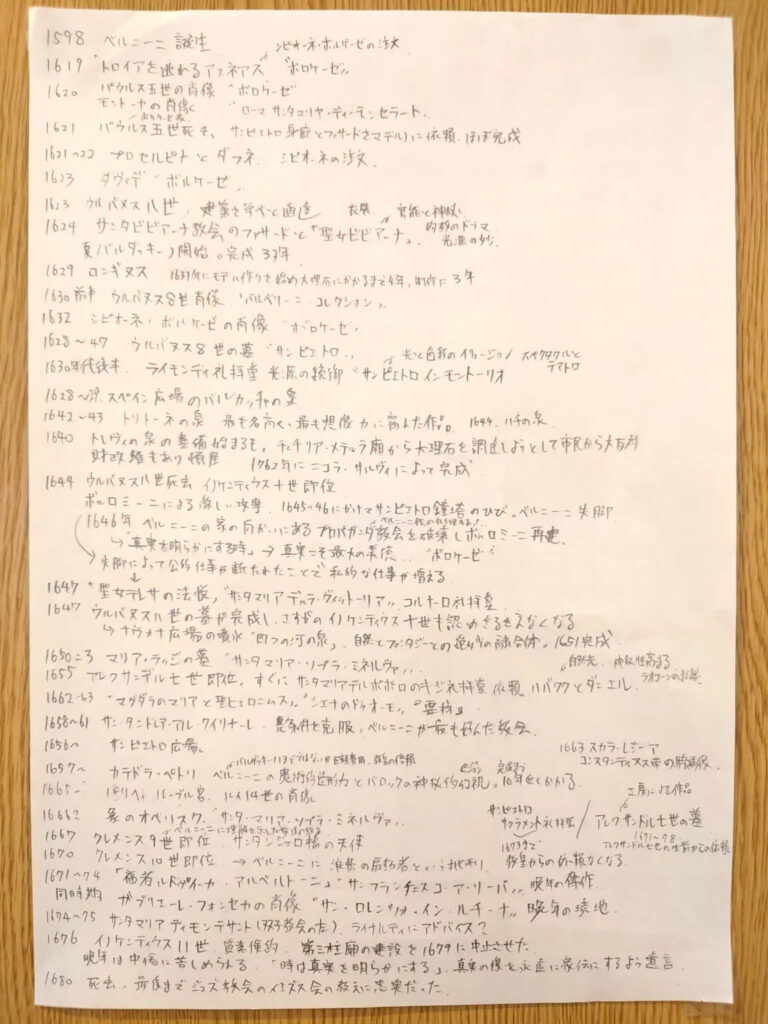

*The following photos are my Bernini notes. I hope you will find them useful.

Next Article.

Click here to read the previous article.

Related Articles