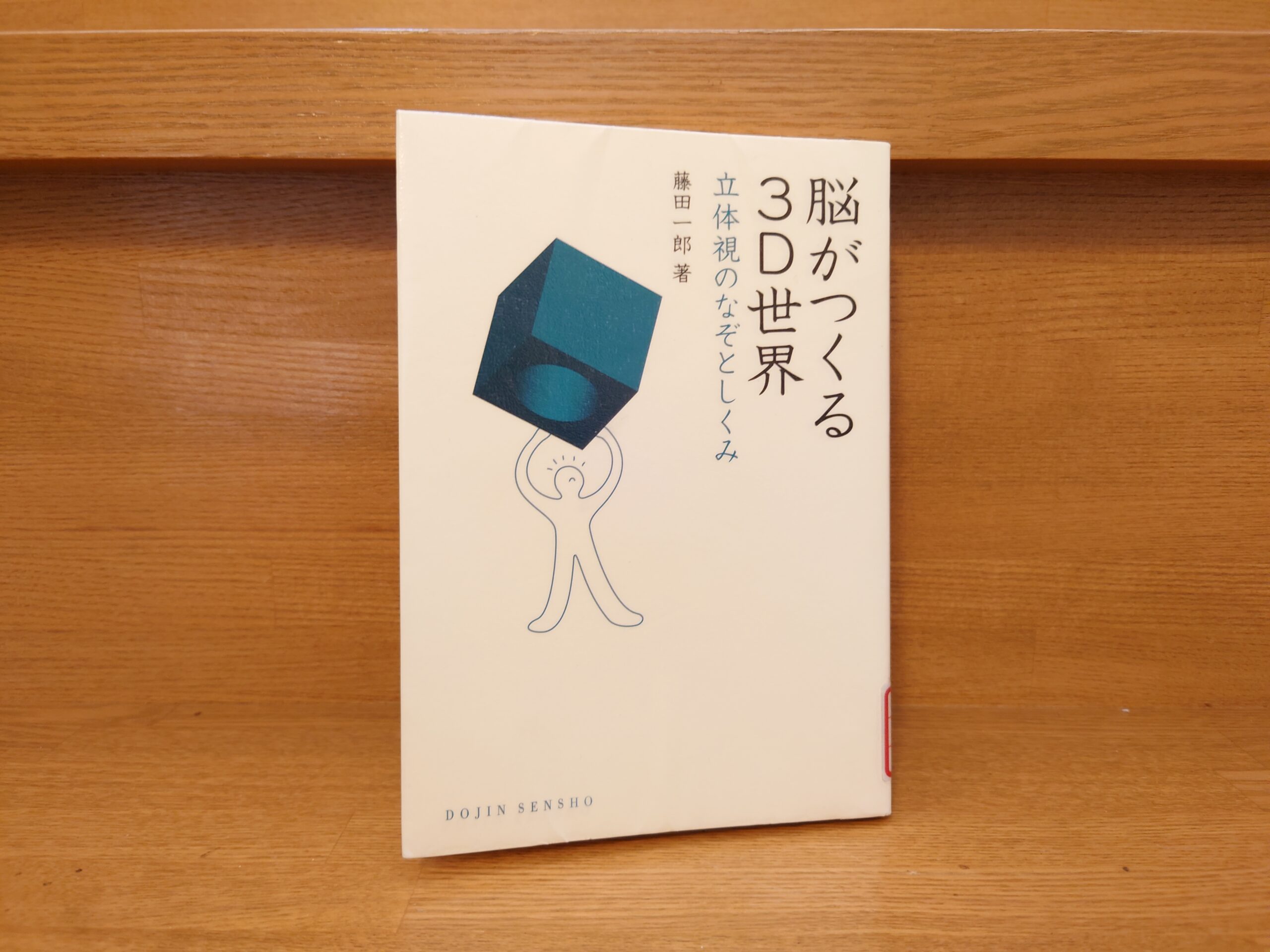

藤田一郎『脳がつくる3D世界 立体視のなぞとしくみ』フェルメールのリアルな絵画がいかに高度な技術なのか

今回ご紹介するのは2015年に科学同人より発行された藤田一郎著『脳がつくる3D世界 立体視のなぞとしくみ』です。

Let's take a quick look at the book.

三次元世界を見せる脳のからくり

不思議さと深遠さがひそむ難問への挑戦私たちが住む世界は空間的に三次元なのだから、世界が立体的に見えるのは当たり前のように思える。

一方で、3D映画やステレオグラムといった、平面から飛び出す画像を見ると、新鮮な驚きを感じる。

ところが、いずれの場合も脳が受け取る情報には、奥行きをはっきり示すものがない。

脳は、受け取った情報から奥行きに関する情報を抽出し、立体的な世界を「心の中」につくり出しているのだ。

本書では、簡単な実験や図形を体験しながら、立体的に見るとはどういうことかを考える。

さらに、立体視を実現している脳のしくみに迫る最先端の研究まで紹介する。◆はじめにより

AmazonProducts Page.

実物を見ているときであれ、印刷された画像を見ているときであれ、

脳が網膜の一つひとつのニューロンからもらう情報には奥行きを明示的に知らせるものはない。

しかし、脳は網膜細胞の集団が伝える情報の中から奥行きに関する情報を抽出し、

立体的な世界を「心の中に」つくり出す。

脳にとってみれば、いつだって、網膜投影像という二次元(2D)情報に基づいて

立体的な知覚世界を構築しなくてはならない。

この本は認知脳科学者藤田一郎さんによる作品です。

私がこの本を手に取ったのはフェルメールがきっかけでした。

フェルメール(1632-1675)と言えばそのリアルな奥行き感、光の美しさで有名なオランダの画家ですが、彼はカメラ・オブスクラという光学機器を用いて光と人間の目の仕組みの研究をしていたことでも知られています。

フェルメールはカメラの先祖とも言うべきこのカメラ・オブスクラを用いて人間の目の見え方を探究し、それを絵画に反映させていました。

フェルメールの絵の不思議なリアル感、光の美しさはこうした「人間のものの見え方」の探究の賜物だったのです。

そしてこの『脳がつくる3D世界 立体視のなぞとしくみ』という本を読んでそうした「人間のものの見え方」ということについて改めて考えさせられることになりました。

そもそも私たちが日常で目の前の世界を見ている時、私たちは「世界のありのまま」を見ていると思ってしまいます。

ですがそもそも世界は立体物(3D)であり、それが私たちの網膜に映り、脳がそれを情報処理しているわけです。

つまり、私たちは3D世界を網膜という平面に映し、そこから脳で再び3Dに変換し直しているのです。

これを簡単な式にすると「世界(3D)→網膜(2D)→脳(3D)」ということになります。

私たちは世界をありのままで見ているのではなく、それぞれの脳で合成された世界を見ているのです。

これの何が恐るべきことかというと、神経や脳は人それぞれ同じものは存在しませんので、私たちは誰一人として同じものを見ているわけではないということなのです。

仮に目の前に一体の仏像があったとして、3人の人がそれを見ているとしましょう。私達は皆同じ仏像を見ていると考えてしまいますが、実際はそれぞれの脳での変換処理が異なるので全く同じものを見るということにはなっていないのです。しかも見る角度や距離が全く同じであることは絶対に不可能です。

私たちの「ものの見え方」はそれぞれの脳の処理の結果生まれてきている。

こうした考え方は科学が発達した今だからこそのものですが、そう考えると仏教が2000年近く前から「唯識」という形でそれを述べていたというのは驚きですよね。世界は私たちひとりひとりの感覚器官と内面の作用によって存在しているというのが「唯識」のものすごくざっくりとした意味になります。

previously introduced.F. Stedman, "Vermeer's Camera: Solving the Mysteries of Light and Space," recommended to learn what the ancestor of the photographic machine, the camera obscura, was!の記事の中でもお話ししましたが、フェルメールの研究者が「フェルメールの絵画が「見るための修行」の賜物だった」と述べているのは非常に意味深いつながりであるなと思います。

せっかくですのでその箇所も見ていきましょう。下の箇所で出てくるLewenhookとはフェルメールと同い年で同じ街に暮らしていた科学者で、世界で初めて顕微鏡で微生物を発見した人物として知られています。

Vermeer did not just trace images from the Camera Obscura and paint in the dark. That said, the camera obscura paints a picture.toolThere is no need to imagine that you were trying to see if it would be useful as a "good" or not, or this and that.

The only thing that is certain is that Vermeer, like a natural philosopher, experimented with light using a camera obscura in an attempt to determine the properties of light. His true purpose was to investigate the "reality of pretense," or as we would call it today, "the reality of light.VRThe goal was to master the art of creating a VR space that looked like the real thing. He was also trying to master the art of making the VR space look like the real thing.

Through experimentation, Vermeer investigated the concept of sight. True to Leonardo da Vinci's teachings, Vermeer, like Löwenhoek, had to "train to see. The painters of the 17th century Netherland, with Vermeer at the top of the list, began to train themselves to see with the help of optical instruments. They learned to translate their vision, which was itself a painting, into the language of paint, and to express it on canvas.

Hara Shobo, Laura J. Snyder, translated by Akito Kuroki, Vermeer and the Scientific Genius: The Revolution of "Light and Vision" in 17th Century Holland, p219-220

Some line breaks have been made.

Vermeer, like Löwenhoek, had to "train to see."

これですね。まさにこの言葉です。

Buddhism is also a "step toward seeing the world with new eyes" by deeply studying and mastering the Buddha's words. This is why those who live the Way of the Buddha do "ascetic practice.

We may think we are "seeing the world," but in fact we are not seeing it at all. How vaguely we see the world. How we see the world the way we want to see it. It is difficult to realize this on our own.

That is why we use tools like those of Löwenhoek and Vermeer, or train ourselves daily like Buddhist practitioners to "cultivate the discipline to see.

This is a very interesting point, I thought as I read this book. I felt unexpected parallels with Buddhism, and I was very excited about it.

そして絵画というものに話を戻すと、絵画でリアルな空間を再現するということは次のようなことになります。

世界(3D)→網膜(2D)→脳(3D)→絵画(2D)

当たり前ですが絵画は平面(2D)です。

その2D空間に3D映像を表現するというのがいかに高度な技術なのかということです。

When it comes to painting, we tend to think simply, "Just paint the picture as it is," but this is an incredible technology. To begin with, the 3D world is projected in 2D by the retina, reconstructed in 3D by the brain, and then drawn as a 3D picture on a 2D flat surface, so it is not just "as it is. This is not just "as it is," but an incredible amount of information processing is taking place.

It may seem obvious, but reading this book made me think again about the mechanism of the eye.

この本では直接的にフェルメールの絵画のことが語られることはありませんが、これまで読んできたフェルメールの本と合わせて考えてみると非常に興味深い発見がある作品でした。

私たちは世界をどのように見ているのか。当たり前だと思っている世界が全く当たり前ではないことをこの本では知ることができます。これは刺激的な本です。ぜひおすすめしたい作品です。

以上、「藤田一郎『脳がつくる3D世界 立体視のなぞとしくみ』フェルメールのリアルな絵画がいかに高度な技術なのか考えてみた」でした。

Next Article.

Click here to read the previous article.

Related Articles