Kobo Abe's "The Woman in the Dunes" Synopsis and Impressions - Internationally acclaimed masterpiece! What is Kafkaesque worldview and international literature?

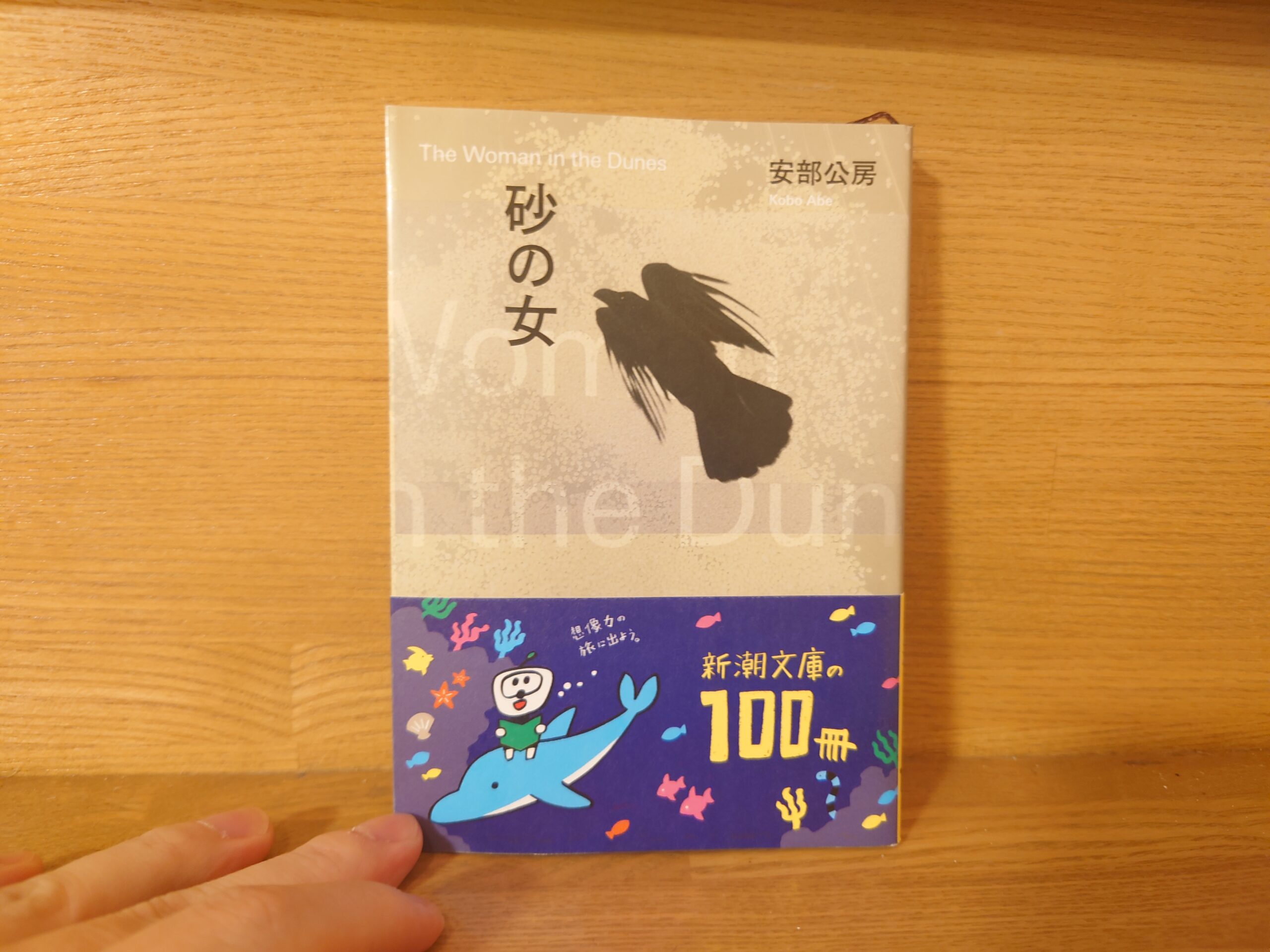

今回ご紹介するのは1962年に新潮社より発行された阿部公房著『砂の女』です。

Let's take a quick look at the book.

欠けて困るものなど、何一つありはしない。

砂穴の底に埋もれていく一軒家に故なく閉じ込められ、あらゆる方法で脱出を試みる男を描き、世界二十数カ国語に翻訳紹介された名作。

砂丘へ昆虫採集に出かけた男が、砂穴の底に埋もれていく一軒家に閉じ込められる。考えつく限りの方法で脱出を試みる男。家を守るために、男を穴の中にひきとめておこうとする女。そして、穴の上から男の逃亡を妨害し、二人の生活を眺める村の人々。ドキュメンタルな手法、サスペンスあふれる展開のうちに、人間存在の極限の姿を追求した長編。20数ヶ国語に翻訳されている。読売文学賞受賞作。

AmazonProducts Page.

This work, "The Woman in the Dunes," is an internationally acclaimed masterpiece that has been translated into more than 20 countries.

The story itself is just as simple! The main character suddenly wanders into a dune and is unreasonably trapped in a house in a hole. He struggles to escape from the hole surrounded by sand walls.

In my previous article.『箱男』はストーリーが難解で、問題作と言われるほどの奇作でしたが今作『砂の女』は非常に読みやすいです。

However, the absurd worldview typical of Kobo Abe is still present.

まず、砂穴の底に建てられた家に閉じ込められるという状況の奇怪さ。そしてそこに住む謎の女との共同生活。脱出しようにも延々と崩れ、足元が埋まっていく砂の壁に、村の住人たちによる謎の妨害工作・・・。

不条理な状況に置かれた主人公がその奇妙な現実に抵抗しようとするも、さらなる不条理に次々襲われるという、まさにカフカ的なストーリー展開です。この不条理な停滞はカフカの代表作『城』and『審判』を彷彿とさせます。

そして興味深いことにこの作品は英訳された後にいち早くチェコ語でも翻訳されたとのこと。やはりこの作品はカフカの故郷チェコでも好意的に受け止められたのでした。

この作品は日本文学の中でも特に国際的な評価が高い作品とされていますが、このことについて坂堅太著『阿部公房と「日本」―植民地/占領経験とナショナリズム』では次のように説かれていました。

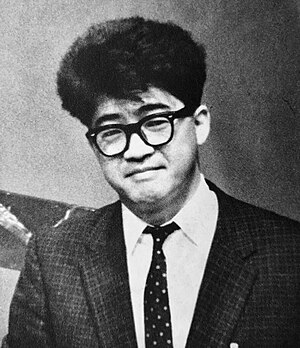

一九九三年一月ニ二日、安部公房は六八歳でこの世を去った。晩年は数年に一度、書き下ろしの長偏小説を発表するほかは殆ど表舞台に出ることがなかったこの作家の死は、マスメディアにおいてどのように報じられたのだろうか。主だった全国紙の記事を確認してみよう。

「日本」超えた普遍文学/阿部公房氏死去/(中略)海外でも高い評価を受け、映画化された『砂の女』をはじめ、作品はそのつど注目をあびた。故三島由紀夫氏とともに、「日本」という枠を超えた作家でもあった。近年、毎回のように「ノーべル文学賞か」と、取りざたされた。新たな書きおろし作品の仕上げにかかる最中の他界だった。

世界に読まれた鬼才/死去の阿部さん/疎外と自由を描く/(中略)私小説的な狭い日常生活に閉じこもりがちな日本の文学風土を嫌い、「墓の中の誕生」や「閉ざされた無限」を饒舌(じょうぜつ)に語った。その作品は「カフカ」に匹敵するものとして国内より先に海外で高く評価され、ノーべル賞候補にもあげられていた。(中略)

一読してわかるように、いずれの記事でも共通して強調されているのは、(一)毎年のようにノーベル文学賞候補として取り上げられるほど、海外で高い評価を受けていた「国際的」な作家であった、(二)その作風は「非日本的」であり、「普遍的」なテーマを追求していた、という二点である。安部の死を伝える記事からは、〈非日本的な作風とテーマの普遍性こそが安部公房という作家の本質であり、だからこそ、日本という枠組みを越えて国際的な評価を受けた〉という作家イメージを読み取ることが出来る。

生前の阿部と親交があり、『疎外の構図―安部公房・ベケット・カフカの小説―』(安西徹雄訳、新潮社、一九七五)という著書もある比較文学者のウィリアム・カリーが書いた追悼文の次の一節は、こうした作家イメージを集約的に示すものであろう(引用文中の「/」は改行を示す)。

彼の小説や戯曲は日本を舞台とし、登場人物は日本人、状況も日本的なものではあるが、実はどこでも起こり得る話ばかりである。このような普遍性こそは、彼の作品が日本以外の国でも広く読まれ続ける理由の一つであり、日本の小説の中で『砂の女』ほど多くの国で翻訳されたものはないという事実一つをとってみても、それは明かである。/川端、谷崎、三島など、海外でも多くの読者を得ている著名な日本人作家たちは、きわめて日本的な背景、人物、状況を描き、それが異国情緒に訴える結果となった。一方、安部の作品はその普遍性ゆえに読者の国籍を問わない。日本人であるなしに係わらず、読み手は作品本来の文学的価値、つまりメタファーや言いまわしやテーマなどに集中できるのである。

「どこででも起こり得る話ばかり」、「その普遍性ゆえに読者の国籍を問わない」という言葉は、安部公房という作家を説明する際に用いられる常套句といってよい。

和泉書院、坂堅太『阿部公房と「日本」―植民地/占領経験とナショナリズム』P1-4

阿部公房の作品が国際的、普遍的である理由がここで説かれましたが、それに対し三島由紀夫の小説が国際的に人気がありながらも極めて日本的であるという指摘は非常に興味深いものがありました。たしかに、言われてみると三島の代表作Kinkakuji Templebe beyond one's controlThe Grief of a Nation.も極めて日本的な作品です。これらが日本という地理、歴史、文化と密接に繋がった作品であるのは間違いありません。

三島由紀夫は1925年生まれで阿部公房より一つ年下です。私は三島の文学を他と比較するために同世代の阿部公房の作品も読んでみることにしたのでありました。

たしかに上の解説にありましたように、阿部公房が国際的、普遍的な文学であるのに対し、三島由紀夫が極めて日本的だというのは作品を読んでいても深く納得するものがありました。

また、『砂の女』は次々と目まぐるしく出来事が展開していくので、さあこの後どうなるのだろうという好奇心が抑えられなくなります。そして崩れ行く砂山が無限に犠牲者を引きずり込むかのようなじわじわ攻めてくるスリルがこの作品にはあります。結果、ものすごい勢いでこの本を一気読みしてしまうという現象につながります。

これならばたとえ翻訳されようともこのスリルや没入感はそう簡単に失われはしないでありましょう。

逆に三島の文章はどう海外で翻訳されているのか気になります。昨年2022年にローマで出会ったイタリア人ガイドは「三島文学はドストエフスキーに似ている。とても美しい文章だ」と絶賛していましたがどうやら海外でも三島文学は美しいまま翻訳されているようです。ただ、私は実際に読んでいませんのでそこはなんとも言えません。いつか挑戦してみようと思います。

それにしても、奇妙奇天烈でストーリーを追うことすら一苦労だった『箱男』と比べるとなんと読みやすいことか!『砂の女』が人気作である理由もわかる気がします。ただ、私個人としてはエッジの効いた『箱男』が妙に印象に残っているというのが正直なところではありますが、阿部公房の入門としてはやはり『砂の女』がおすすめです。

文学の国際性ということを考えることになったこの作品は私にとっても貴重な読書となりました。これは楽しい読書でした。ぜひ皆さんも手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「阿部公房『砂の女』あらすじと感想~国際的にも高く評価された名作!カフカ的な世界観と国際的な文学とは」でした。

Next Article.

Click here to read the previous article.

Related Articles