Table of Contents

- 1 ホロコースト・強制収容所を生き抜いた心理学者が語るーフランクル『夜と霧』

- 1.1 人間はなにごとにも慣れる存在だードストエフスキー『死の家の記録』の言葉から

- 1.2 「わたしが恐れるのはただひとつ、わたしがわたしの苦悩に値しない人間になることだ」

- 1.3 He who knows why he lives, endures how he lives."

- 1.4 わたしたちが生きることからなにを期待するかではなく、むしろひたすら、生きることがわたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ

- 1.5 苦しむことは何かをなしとげること

- 1.6 あなたを待っている何かがある

- 1.7 『それでも人生にイエスと言う』春秋社、山田邦男、松田美佳訳

- 1.8 『人間とは何か 実存的精神療法』 春秋社、山田邦男監訳、岡本哲雄、雨宮徹、今井伸和訳

- 2 At the end.

ホロコースト・強制収容所を生き抜いた心理学者が語るーフランクル『夜と霧』

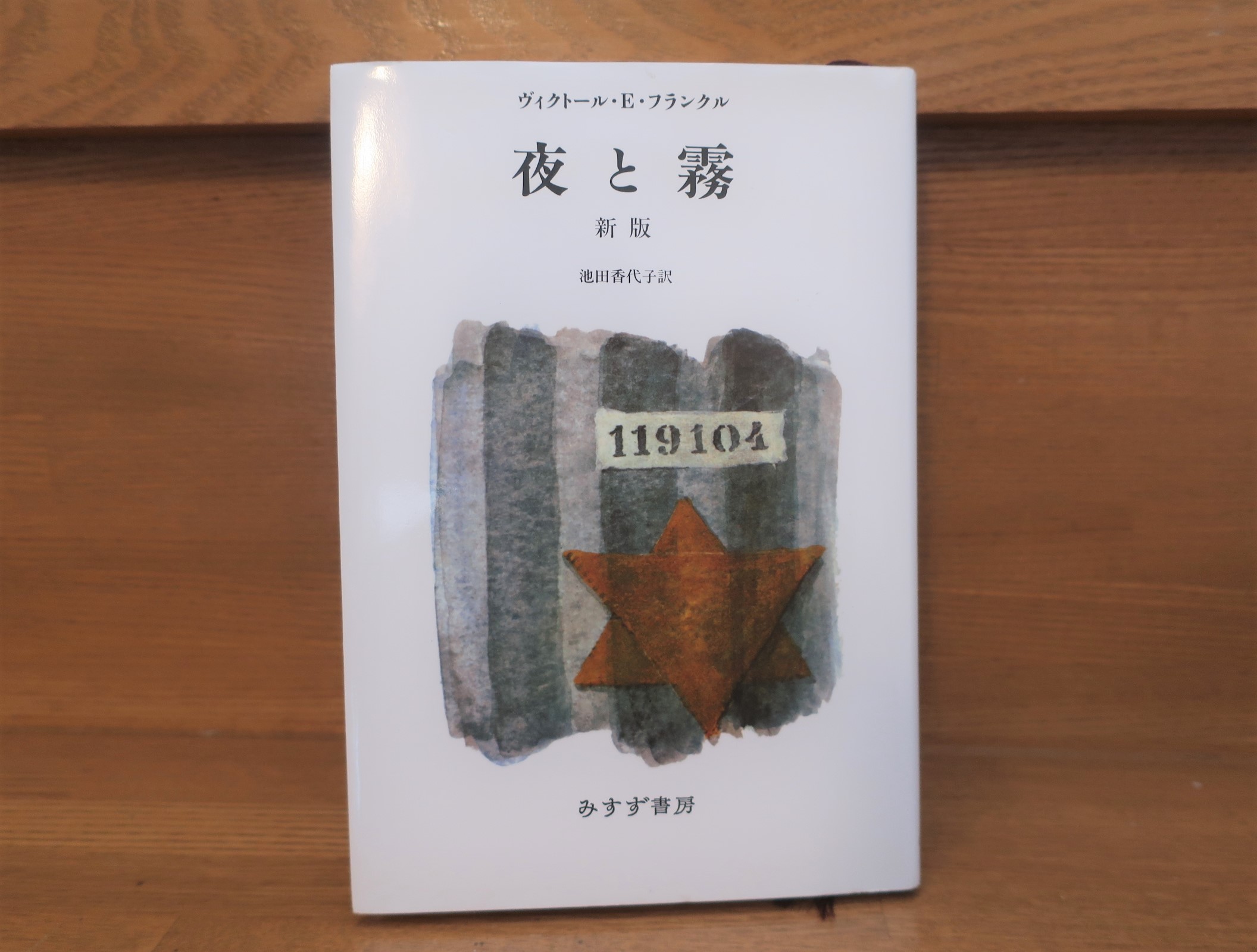

今回ご紹介するのは1947年にフランクルによって書かれた『夜と霧』です。私が読んだのは2002年にみすず書房より発行された池田香代子訳の『夜と霧 新版』です。

この作品についてはもはや説明も不要なほど有名な作品ですが、いつものごとく本について見ていきましょう。

〈わたしたちは、おそらくこれまでのどの時代の人間も知らなかった「人間」を知った。では、この人間とはなにものか。人間とは、人間とはなにかをつねに決定する存在だ。人間とは、ガス室を発明した存在だ。しかし同時に、ガス室に入っても毅然として祈りのことばをロにする存在でもあるのだ〉

「言語を絶する感動」と評され、人間の偉大と悲惨をあますところなく描いた本書は、日本をはじめ世界的なロングセラーとして600万を超える読者に読みつがれ、現在にいたっている。原著の初版は1947年、日本語版の初版は1956年。その後著者は、1977年に新たに手を加えた改訂版を出版した。

世代を超えて読みつがれたいとの願いから生まれたこの新版は、原著1977年版にもとづき、新しく翻訳したものである。

私とは、私たちの住む社会とは、歴史とは。そして人間とは何か。 20世紀を代表する作品を、ここに新たにお送りする。

AmazonProducts Page.

The work is the psychologist Frankl's account of his experiences at Auschwitz and the Dachau camp in Munich.

前回の記事でご紹介したワシーリー・グロスマンの『トレブリンカ収容所の地獄』では絶滅収容所の悲惨さが描かれたのに対し、『夜と霧』では強制収容所という極限状態においてどのように生き抜いたのか、そしてそこでなされた人間分析について語られていきます。

この本の中身に入っていく前に著者のフランクルのプロフィールを見ていきましょう。

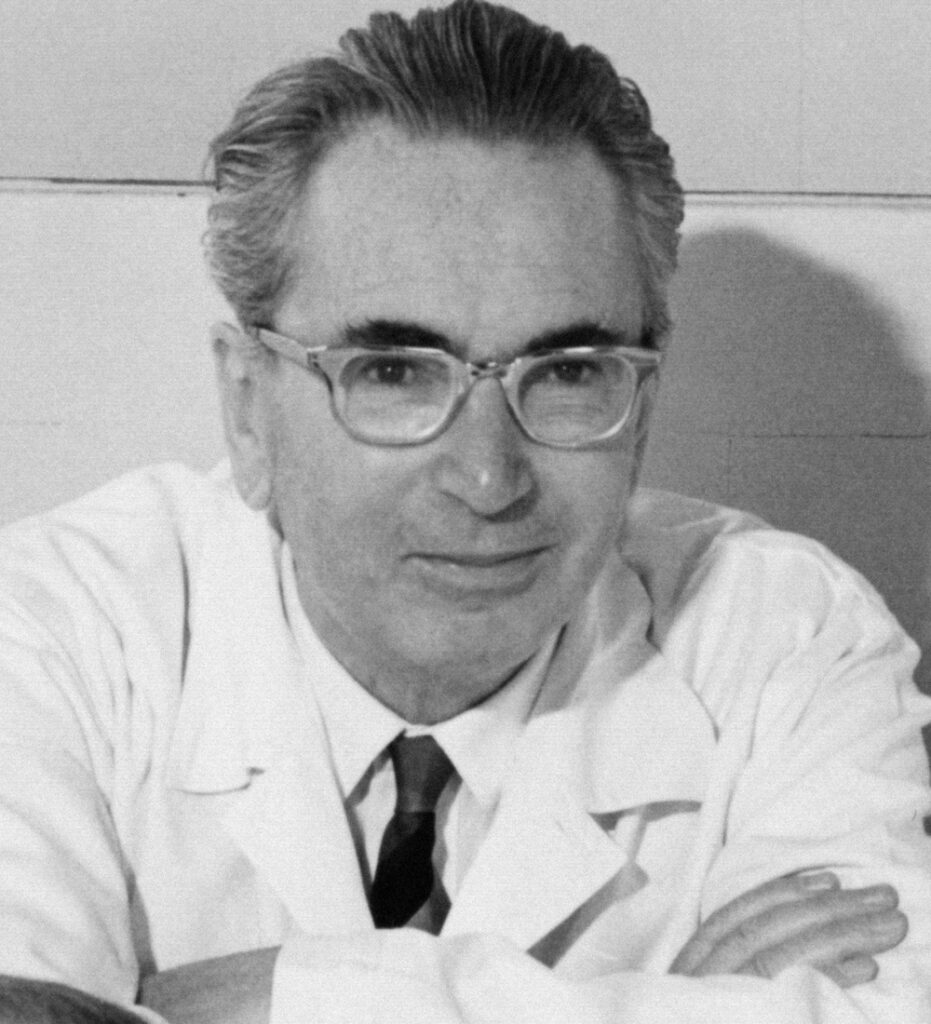

ヴィクトール・E・フランクル

(Viktor Emil Frankl, 1905-1997)1905年、ウィーンに生まれる。ウィーン大学卒業在学中よりアドラー、フロイトに師事し、精神医学を学ぶ。第二次世界大戦中、ナチスにより強制収容所に送られた体験を、戦後まもなく『夜と霧』に記す。1955年からウィーン大学教授。人間が存在することの意味への意志を重視し、心理療法に活かすという、実存分析やロゴテラピーと称される独自の理論を展開する。1997年9月歿。著書『夜と霧』『死と愛』『時代精神の病理学』『精神医学的人間像』『識られざる神』『神経症』(以上邦訳、みすず書房)『それでも人生にイエスと言う』『宿命を超えて、自己を超えて』『フランクル回想録』『〈生きる意味〉を求めて』『制約されざる人間』『意味への意志』(以上、邦訳。春秋社)

みすず書房、ヴィクトール・E・フランクル、池田香代子訳『夜と霧 新版』

強制収容所の経験を基にした『夜と霧』が有名なフランクルですが、フロイトやアドラーに師事し精神医学を学んでいたというのはあまり知られていないかもしれません。

さて、これから本文を見ていきます。

『夜と霧』は次のように始まります。

「心理学者、強制収容所を体験する」。

これは事実の報告ではない。体験記だ。ここに語られるのは、何百万人が何百万通りに味わった経験、生身の体験者の立場にたって「内側から見た」強制収容所である。だから、壮大な地獄絵図は描かれない。それはこれまでにも(とうてい信じられないとされながらも)いくたびとなく描かれてきた。そうではなく、わたしはおびただしい小さな苦しみを描写しようと思う。強制収容所の日常はごくふつうの被収容者の魂にどのように映ったかを問おうと思うのだ。

あらかじめ断っておくが、以下につづられる経験は、あの有名な大規模強制収容所、アウシュヴィッツ強制収容所ではなく、その悪名高い支所にまつわるものだ。けれども今では、こうした小規模の強制収容所こそがいわゆる絶滅収容所だったことが知られている。

みすず書房、ヴィクトール・E・フランクル、池田香代子訳『夜と霧 新版』P1

『夜と霧』はナチスによるホロコーストの実態を世界中に知らしめる役割を果たしました。そしてその中でもアウシュヴィッツがここまで有名になったのもフランクルによる影響が大きいのではないかと思います。

ですがここでフランクルが断っているように、フランクル自身はアウシュヴィッツ収容所に長くいたわけではありません。たしかにアウシュヴィッツには送られましたが、数日後にダッハウ収容所へと移送されています。そこでの体験がこの本で語られる大部分を占めています。

しかしこの本の冒頭に書かれているアウシュヴィッツ駅での生と死の選別、ガス室送りの描写があまりに衝撃的なため、フランクル=アウシュヴィッツというイメージが出来上がったのではないかと思ってしまいました。

この本において紹介したい部分は山ほどあります。ですが全て紹介することは記事の分量上不可能です。

ですのでここからは私が気になったところをいくつか紹介していきたいと思います。

人間はなにごとにも慣れる存在だードストエフスキー『死の家の記録』の言葉から

人間にはなんでも可能だというこの驚きを、あといくつかだけ挙げておこう。収容所暮らしでは、一度も歯をみがかず、そしてあきらかにビタミンは極度に不足していたのに、歯茎は以前の栄養状態のよかったころより健康だった。あるいはまた、半年間、たった一枚の同じシャツを着て、どう見てもシャツとは言えなくなり、洗い場の水道が凍ってしまったために、何日も体の一部なりと洗うこともままならず、傷だらけの手は土木作業のために汚れていたのに、傷口は化膿しなかった(もちろん、寒さが影響してくれば別だったが)。あるいは、以前は隣りの部屋でかすかな物音がしても目を覚まし、そうなるともう寝つけなかった人が、仲間とぎゅう詰めになり、耳元で盛大ないびきを聞かせられても、横になったとたんにぐっすりと寝入ってしまった

人間はなにごとにも慣れる存在だ、と定義したドストエフスキーがいかに正しかったかを思わずにはいられない。人間はなにごとにも慣れることができるというが、それはほんとうか、ほんとうならそれはどこまで可能か、と訊かれたら、わたしは、ほんとうだ、どこまでも可能だ、と答えるだろう。だが、どのように、とは問わないでほしい……

みすず書房、ヴィクトール・E・フランクル、池田香代子訳『夜と霧 新版』P27

この箇所でドストエフスキーの言葉が引用されます。これはドストエフスキーが政治犯としてシベリア流刑にされた時の経験を基にして書かれた小説The Record of the House of Death."に出てくる言葉です。

ドストエフスキーも死の家と言われた極寒の収容所での日々を過ごしていました。そこでの体験が後のドストエフスキーに多大な影響を与えています。

そしてフランクルの『夜と霧』を読んでいるとその場面描写や他の収容者に対する心理的分析など、『死の家の記録』を感じさせる部分が多々出てきます。いかにフランクルがドストエフスキーに影響を受けていたかがわかります。その典型的な箇所がまだありますのでご紹介します。

「わたしが恐れるのはただひとつ、わたしがわたしの苦悩に値しない人間になることだ」

かつてドストエフスキーはこう言った。

「わたしが恐れるのはただひとつ、わたしがわたしの苦悩に値しない人間になることだ」

この究極の、そしてけっして失われることのない人間の内なる自由を、収容所におけるふるまいや苦しみや死によって証していたあの殉教者のような人びとを知った者は、ドストエフスキーのこの言葉を繰り返し噛みしめることだろう。

その人びとは、わたしはわたしの「苦悩に値する」人間だ、と言うことができただろう。彼らは、まっとうに苦しむことは、それだけでもう精神的になにごとかをなしとげることだ、ということを証していた。最期の瞬間までだれも奪うことのできない人間の精神的自由は、彼が最期の息をひきとるまで、その生を意味深いものにした。

なぜなら、仕事に真価を発揮できる行動的な生や、安逸な生や、美や芸術や自然をたっぷりと味わう機会に恵まれた生だけに意味があるのではないからだ。そうではなく、強制収容所での生のような、仕事に真価を発揮する機会も、体験に値すべきことを体験する機会も皆無の生にも、意味はあるのだ。

そこに唯一残された、生きることを意味あるものにする可能性は、自分のありようががんじがらめに制限されるなかでどのような覚悟をするかという、まさにその一点にかかっていた。

被収容者は、行動的な生からも安逸な生からもとっくに締め出されていた。しかし、行動的に生きることや安逸に生きることだけに意味があるのではない。そうではない。およそ生きることそのものに意味があるとすれば、苦しむことにも意味があるはずだ。苦しむこともまた生きることの一部なら、運命も死ぬことも生きることの一部なのだろう。苦悩と、そして死があってこそ、人間という存在ははじめて完全なものになるのだ。

みすず書房、ヴィクトール・E・フランクル、池田香代子訳『夜と霧 新版』P112-113

Some line breaks have been made.

ドストエフスキーは「苦悩」の意味を探究し、それと共に生きる道を模索した作家でもあります。

まさしく、「わたしが恐れるのはただひとつ、わたしがわたしの苦悩に値しない人間になることだ」というのはドストエフスキーが言いそうな言葉です。

フランクルはこの作品だけでなく他の著作においてもこの「人生の意味」「苦悩の意味」を一貫して取り上げていて、『夜と霧』においてもこれは非常に重要なポイントとなっています。少し長くなりますが大切な所ですのでじっくり読んでいきます。

He who knows why he lives, endures how he lives."

In order to psychologically inspire a person in a concentration camp, he or she first had to have a purpose for the future. Nietzsche's aphorism is a good one for attempts at psychotherapy and mental health treatment for inmates to follow.

He who knows why he lives, endures how he lives."

Therefore, inmates must be made aware of the "why" of their lives and the purpose of their lives at every turn, so that they can mentally endure and resist the miserable "how" of their current situation, that is, the horrors of camp life.

On the other hand, it is tragic to see those who have found no purpose in life, who have lost the substance of life, who believe that life is meaningless, who have lost the meaning of their existence, and who have also lost the meaning of their own efforts. Such people lost all hope and quickly collapsed. When they rejected all encouragement and consolation, they would always say something like this.

I don't have any expectations of being alive anymore.

How should I respond to such words?

Misuzu Shobo, Victor E. Frankl, translated by Kayoko Ikeda, Night and Fog, New Edition, p. 128-129

絶望した収容者たちが生きる意味を見失い、よりどころを失い崩れていく・・・死しか見えない絶望的な状況でどうやって強く生き抜けるのか、その方が不思議なくらいです。

そしてまた最後の、「生きていることにもうなんにも期待がもてない」という言葉です。

これは収容所だけでなく、現代日本でも多くの方がこうした思いに苦しんでいると思います。フランクルがかつて収容所で経験したことは必ず今にもつながってきます。フランクルはそうした絶望にたいしてどんな言葉をかけるのでしょうか。

わたしたちが生きることからなにを期待するかではなく、むしろひたすら、生きることがわたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ

ここで必要なのは、生きる意味についての問いを百八十度方向転換することだ。わたしたちが生きることからなにを期待するかではなく、むしろひたすら、生きることがわたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ、ということを学び、絶望している人間に伝えねばならない。

哲学用語を使えば、コペルニクス的転回が必要なのであり、もういいかげん、生きることの意味を問うことをやめ、わたしたち自身が問いの前に立っていることを思い知るべきなのだ。

生きることは日々、そして時々刻々、問いかけてくる。わたしたちはその間いに答えを迫られている。考えこんだり言辞を弄することによってではなく、ひとえに行動によって、適切な態度によって、正しい答えは出される。生きるとはつまり、生きることの問いに正しく答える義務、生きることが各人に課す課題を果たす義務、時々刻々の要請を充たす義務を引き受けることにほかならない。

みすず書房、ヴィクトール・E・フランクル、池田香代子訳『夜と霧 新版』P129-130

*Lines have been changed as appropriate.

驚くべきことに、フランクルは「生きる意味を問うことをやめよ」と述べます。

フランクルはこう言います。「人生から何かを期待するのではなく、人生があなたに何を期待しているかが問題なのだ」と。

これをフランクルは人生についてのコペルニクス的転回と呼びます。

強制収容所にいたわたしたちにとって、こうしたすべてはけっして現実離れした思弁ではなかった。わたしたちにとってこのように考えることは、たったひとつ残された頼みの綱だった。それは、生き延びる見込みなど皆無のときにわたしたちを絶望から踏みとどまるせる、唯一の考えだったのだ。

みすず書房、ヴィクトール・E・フランクル、池田香代子訳『夜と霧 新版』P131

人生が私達に何を期待しているのか。この苦しみにはどんな意味があるのか。与えられた苦しみに対して私たちがどう向き合うかが人生から問われている。それがフランクルを絶望から踏みとどまらせたと言います。

苦しむことは何かをなしとげること

苦しむことの意味が明らかになると、わたしたちは収容所生活に横溢していた苦しみを、「抑圧」したり、安手のぎこちない楽観によってごまかすことで軽視し、高をくくることを拒否した。わたしたちにとっては、苦しむことですら課題だったのであって、その意味深さにもはや目を閉じようとは思わなかった。わたしたちにとって、苦しむことはなにかをなしとげるという性格を帯びていた。詩人のリルケを衝き動かし、「どれだけ苦しみ尽くさねばならないのか!」と叫ばせた、あの苦しむことの性格を帯びていたのだ。リルケは、「やり尽くす」というように、「苦しみ尽くす」と言っている……。

わたしたちにとって、「どれだけでも苦しみ尽くさねばならない」ことはあった。ものごとを、つまり横溢する苦しみを直視することは避けられなかった。気持ちが萎え、ときには涙することもあった。だが、涙を恥じることはない。この涙は、苦しむ勇気をもっていることの証だからだ。しかし、このことをわかっている人はごく少なく、号泣したことがあると折りにふれて告白するとき、人は決まってばつが悪そうなのだ。

たとえば、あるときわたしがひとりの仲間に、なぜあなたの飢餓浮腫は消えたのでしようね、とたずねると、仲間はおどけて打ち明けた。

「そのことで涙が涸れるほど泣いたからですよ……」

みすず書房、ヴィクトール・E・フランクル、池田香代子訳『夜と霧 新版』P132-133

苦しみを拒み、遠ざけようとするのではなく、そこに意味を見出し苦悩を苦悩として受け入れたことによって人生が変わってくる。ここにコペルニクス的転回があるとフランクルは述べます。

最後にもう一つ人生の意味についてフランクルが述べている箇所を引用します。

あなたを待っている何かがある

ここまでに述べてきたことが実際に役立ったふたつの例を思い出す。そればかりか、二例は驚くほど似通ってもいる。このふたりの男たちは、ときおり自殺願望をロにするようになっていた。「生きていることにもうなんにも期待がもてない」と、前に挙げた典型的ないい方をしたのだ。

しかしこのふたりには、生きることは彼らからなにかを期待している、生きていれぱ、未来に彼らを待っているなにかがある、ということを伝えることに成功した。

事実ひとりには、外国で父親の帰りを待つ、目に入れても痛くないほど愛している子供がいた。もうひとりを待っていたのは、人ではなく仕事だった。彼は研究者で、あるテーマの本を数巻上梓していたが、まだ完結していなかった。この仕事が彼を待ちわびていたのだ。彼はこの仕事にとって余人に代えがたい存在だった。先のひとりが子供の愛にとってかけがえがないのと同じように、彼もまたかけがえがなかった。

ひとりひとりの人間を特徴づけ、ひとつひとつの存在に意味をあたえる一回性と唯一性は、仕事や創造だけでなく、他の人やその愛にも言えるのだ。

このひとりひとりの人間にそなわっているかけがえのなさは、意識されたとたん、人間が生きるということ、生きつづけるということにたいして担っている責任の重さを、そっくりと、まざまざと気づかせる。自分を待っている仕事や愛する人間にたいする責任を自覚した人間は、生きることから降りられない。まさに、自分が「なぜ」存在するかを知っているので、ほとんどあらゆる「どのように」にも耐えられるのだ。

みすず書房、ヴィクトール・E・フランクル、池田香代子訳『夜と霧 新版』P133-134

Some line breaks have been made.

ここもこの本のハイライトのひとつです。私はここを読んでうるっと来てしまいました。

ここまで『夜と霧』についていくつか引用してきましたが、この本はあまりに有名でこれ以上私がとやかく言う必要もありません。あくまで私が読んでいて気になったところを紹介させて頂きました。

この本は絶望的な状況下でも人間らしく生き抜くことができるという感動的な話が語られます。

収容所という極限状態だけではなく、今を生きる私たちにとっても大きな力を与えてくれる本です。

この本がもっともっと多くの人に読んでもらえたらなと願っています。

そして参考までに、フランクルのおすすめ著書を2冊ほどここでご紹介します。

『それでも人生にイエスと言う』春秋社、山田邦男、松田美佳訳

こちらはフランクルの講演集をまとめたもので、収容所での体験だけでなく、彼の語る人生論が分かりやすい言葉で綴られています。

Amazon商品ページでは次のように紹介されています。

『夜と霧』の著者として、また実存分析を創始した精神医学者として知られるフランクル。第二次大戦中、ナチス強制収容所の地獄に等しい体験をした彼は、その後、人間の実存を見つめ、精神の尊厳を重視した独自の思想を展開した。本講演集は、平易な言葉でその体験と思索を語った万人向けの書であり、苦悩を抱えている人のみならず、ニヒリズムに陥っている現代人すべてにとっての救いの書である。

AmazonProduct Page.

ひとつひとつの章がコンパクトにまとめられていてとても読みやすいです。『夜と霧』に感銘を受けた方はぜひこちらも読んでみてください。人生の意味について書かれたエッセイとして非常に優れた1冊です。

『人間とは何か 実存的精神療法』 春秋社、山田邦男監訳、岡本哲雄、雨宮徹、今井伸和訳

こちらは『夜と霧』、『それでも人生にイエスと言う』と違い、かなり分厚い本となっています。

しかしその分、もっとフランクルについて知りたい方には最適な1冊です。

死・病・罪……極限の苦しみにさらされながら なぜ、生きることを選びうるのか。 アウシュヴィッツの闇をくぐりながらなお、 誰よりも人間を信じた精神科医フランクルのまなざしは、 私たちの〈今ここ〉に注がれている。 本書の執筆は、まさにフランクルの生きる意味そのものであった。 フランクル思想の到達点、遺された最終エディション(*) * フランクルは晩年に視力を失うまで、この書の改訂・加筆を重ねていた。本書は、本国で現在読み継がれる最終版(2005年版)を、フランクル思想の到達点 を伝えるものとして送り出すものである(初版1946年〔日本版『死と愛』1957 年〕)。

AmazonProduct Page.

フランクル思想のベースをこの本ではより詳しく知ることができます。分厚く、骨のある書物ですが読み応え抜群です。文句なしに面白いです。こちらもぜひおすすめしたい1冊です。

At the end.

Night and Fog" is one of the most famous and well-known books in the world. I first read this book when I was a student. I still remember the shock I felt when I first read it.

It was those reading experiences that led me to visit Auschwitz in 2019.

The fear I felt there was also unforgettable. In particular, the feelings I had when I entered the gas chamber are still vivid in my mind.

Why did the Holocaust happen and what was happening there? What is the mechanism of mass murder of people?

歴史を学ぶことは今を学ぶことです。二度とその歴史をくり返さないために、苦しくとも目を反らしてはならないのではないでしょうか。

長くなってしまいましたが、これにてフランクルの『夜と霧』の記事を終了します。お付き合い頂きありがとうございました。

Next Article.

Click here to read the previous article.

Related Articles