Table of Contents

Tolstoy's "Critique of Dogmatic Theology" Summary and Comments - Tolstoy's thorough critique of Russian Orthodox doctrine.

今回ご紹介するのは1880年にトルストイによって書かれた『教義神学の批判』です。私が読んだのは河出書房新社より発行された中村白葉、中村融訳『トルストイ全集14 宗教論(上)』1979年第3刷版の『教義神学の批判』です。

前回の記事でご紹介したPenitence."にありましたように、トルストイは1879年から宗教的な著作を猛烈に書き始めます。

『懺悔』ではトルストイが自身の信仰がどのような経緯でもたらされるようになったのかが語られましたが、『教義神学の批判』では実際にロシア正教の教義を徹底的に批判していくことになります。トルストイの信仰とロシア正教の教義はもはや到底相容れないものとなっていたのです。

では早速『教義神学の批判』について見ていきましょう。

いまや彼が新たな宗教を真に自身に対して徹底させようとすれば、この現実の厚い壁を破るために正教教会の活動の中核をなしているその教義と対決し、これを批判論破するという破壊作業をどうしても行なわなければならなかった。

これは破壊作業であると同時に彼にとってはまた発掘作業でもあった。というのも彼の目的は単に正教教会の教義を批判し去ることにあったのではなくて、多年にわたる俗塵―虚偽、欺瞞、暴力、権力、利害などの―にまみれて、すっかり悪の外皮に包まれてしまっている教会キリスト教を力の及ぶかざり浄化・脱皮せしめて、そこに彼自身の新たな信仰の基盤となっている真のキリスト教精神を発見し、これを発掘するということにあったからである。そしてこの、一応否定的には見えるが、じつはいま述べたような破壊と発掘をかねた大事業が『教義神学の批判』という労作となったものである。

教義神学を批判するに当ってそのテキストとしてトルストイが選んだのは数ある類書の中で当時最も代表的なものとされ、かつ汎く普及しているマカーリィの注釈書『正教教義神学』(Православна-догматическое богословое Митропо-лита Макариа)であった。

これはモスクワの大僧正マカーリィによる二巻に及ぶ述作であったが、トルストイがこれを文字どおり、一節一節検討して、合理的見地から分析し、そこにいささかでも曖昧な、神秘的な、もしくは欺瞞的な個所があれば、容赦なくこれを指摘するのみか、痛烈な批判を加えていることは読者の見られるとおりである。

この地味な、まさしく労作の名に値する大著の中には真理探究者としてのトルストイの烈々たる気魄と彼一流の精力的な実践力が遺憾なく発揮されているというべく、殊にキリスト教信者たちには、その所論の是非を越えて精読が望まれるゆえんである。

河出書房新社、中村白葉、中村融訳『トルストイ全集14 宗教論(下)』1874年初版P452-453

Some line breaks have been made.

ここで述べられるようにこの作品はロシア正教の権威ある著作を引用し、それに対してトルストイがひたすら批判していくというスタイルで進んでいきます。

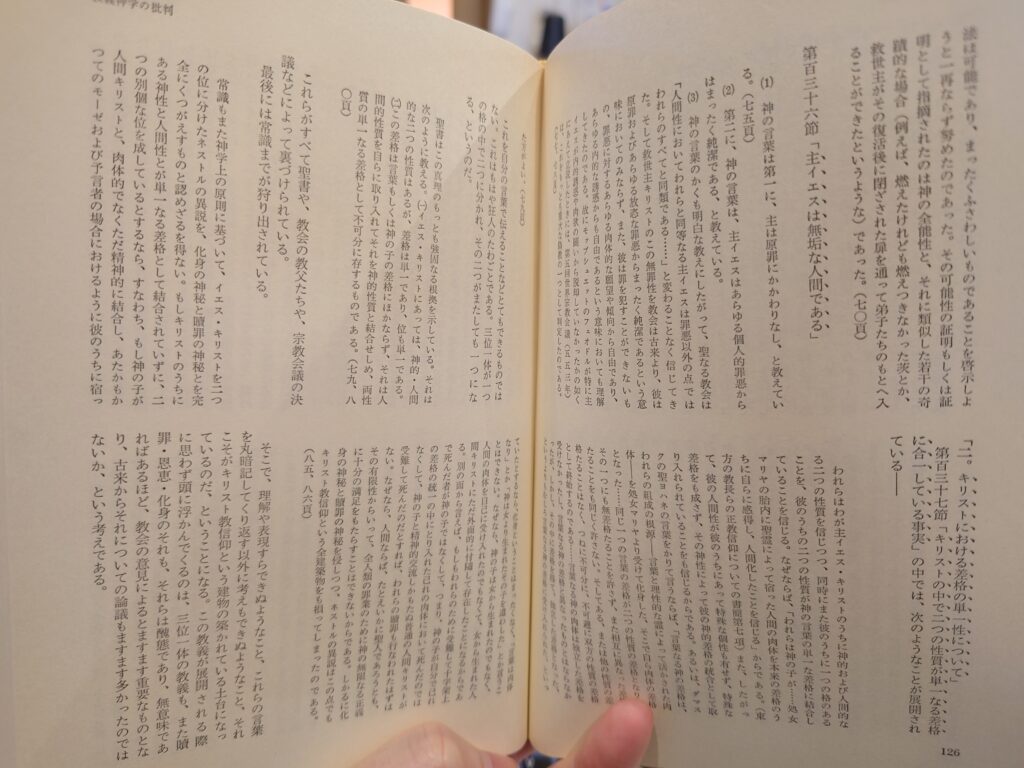

この作品の雰囲気を感じて頂くために写真を取ってみました。小さな文字でびっしり書かれている箇所が引用部分で、少し大きめに書かれているのがトルストイの言葉になります。

この作品はこのような形でひたすらトルストイの痛烈な批判が展開されていくことになります。

印象に残ったトルストイの言葉がたくさんあったのですが今回はその中でも特に印象に残ったものを紹介します。

まずひとつ目はこちらです。(ここでは引用部分を太字にしています)

㈠ 信仰という名称は、ここでは汎く、人間が心の全力をあげて、神がわれらの救いと神聖化のために啓示したもうた真理を受け入れ、これをわがものとすること、という意味である。この受入れと把握とが信仰と呼ばれる理由は―啓示された真理はその大半がわれらの理性にとっては達し得られぬものであり、知識にとっても許容し得ぬものであり、ただ信仰によってのみ把握し得るものだからである。(二九八頁)

恵みは意志に逆って作用するものではない。

人々は恵みを受け入れるためには意志の努力をしなければならぬ。信仰とは、理解不可能な真理を自由に受け入れて、把握することである。そこで思わず、次の疑問が浮かんでくる―いったいその把握は何によって行なえというのだろう?理性か、それとも意志か?が、真理は理解不能なものだから、理性によってそれを行なうことは不可能だ。すると―意志ということになる。これはいったいどういうことなのか―意志の努力によって把握するとは?はっきり言えば、これは―従うということである。そこで信仰とは、この定義によると、服従ということになる。神学においても「信仰」なる言葉はそのように解されている。もっとも先へいくと、定義を錯綜させるために、信仰を愛や希望と混同した別の漠然たる定義が行なわれてはいるが。

河出書房新社、中村白葉、中村融訳『トルストイ全集14 宗教論(上)』1879年第3刷版P191

「理性では真理は把握できない。

真理を把握できるのは信仰だけである。

つまり、頭ではわからないことを『信じることで』把握せよと教団は言う。

だとしたら、信仰とは教団への服従にほかならないではないか」とトルストイはここで述べるのです。

この後紹介していく宗教的作品でも説かれるのですが、トルストイは人間の理性を重んじます。

トルストイは神秘的なものや非合理的な教義を徹底的に排します。

だからこそこの作品で教団の教義に対してひとつひとつこれでもかと矛盾点や曖昧な点を指摘していくのですが、この「信仰とは教団への服従にほかならないではないか」という考え方はドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』に出てくる大審問官の話に似ているのではないだろうかと私は思ってしまいました。

ここでは長くなってしまうのでお話しできませんが、トルストイもドストエフスキーも宗教の問題についてとことん突き詰めていった作家です。二人が抱いた「教団への服従」という問題は「信仰とは何か」を考える上で非常に重要であると私は感じています。(※トルストイは服従を拒絶しましたが、ドストエフスキーは神の子キリストと共にあろうとしたという違いは非常に重要で、これこそトルストイとドストエフスキーの決定的な違いであるように私は感じていますが、このことはまた別の記事で考えていきたいと思います。)

そしてもう一点紹介したい箇所があります。ここも猛烈に教団を批判した箇所になります。少し長くなりますが、あまりにも直球で恐るべき批判なのでぜひとも紹介したいと思います。私はこれを「僧侶である私への批判」だと思って読みました。

正教教会?

いまや私がこの言葉と結びつけ得るものは、僧正とか大僧正とか呼ばれているおそろしく自信の強い、迷妄にとりつかれた、教養の低い、絹やビロードをまとい、ブリリアントの聖母胸像をかけた幾人かの髪を刈らない人々と、この連中にいかにも粗野に、奴隷のように服従しつつ、なにか秘礼でも行なうようなふりをして民衆を欺き、強奪を働いている数千名の髪を刈らない人々以外にはいかなる概念もない。

己れの霊魂についての人間の最も深刻な疑問に対して憐れむべき欺瞞や不条理をもって答え、さらにこの問題に対してはだれもこれ以外に答えてはならぬとか、私の生活の中で最も貴重なものをなすいっさいのことにおいては、私は教会の指示以外のものによって指導されてはならぬ、とか断言しているのに、どうして私にこんな教会を信じることができようか。

ズボンの色なら自分で選んでもよい、妻も自分の好みで選択してよい。だがその他のこと、つまり、私が自分を人間として感じるかんじんのことは、いっさい、彼らに―怠惰で、欺瞞的で、無知な連中に訊ねなければならないのである。

私の生活にあって、私の魂の神聖な場所には私の指導者がいる。それは―牧師であり、私の属する教会の司祭であり、神学校をおえた、愚に返ったような無教育の青二才か、さもなければ少しでも多く卵と金を集めることにのみ腐心している飲んだくれの老人である。

彼らは、祈禧において補祭が時間の半分をかけて長寿を叫ぶよう命じているが、それは誰に対してかといえば、正しき信仰をもち、敬神の念厚き淫売婦エカテリナニ世か、もしくはこれまたこの上なく敬神の念厚き強盗・殺人者で福音書を冒潰したピョートル大帝に対してなのだ。

そして私も当然、それを祈らねばならぬのだ。彼らは私の同胞を呪え、焼き殺せ、絞殺しろ、と命じる。そして私は彼らにつづいて、呪いの言葉を叫ばなければならない。これらの連中は私の同胞を呪われた者と思え、と命じ、また私が呪いの言葉を叫ぶことを命じる。彼らは私に匙から葡萄酒を飲みに行かせ、これは葡萄酒ではなくて肉体であると誓え、と命じる。そして私はそのとおりにしなければならないのだ。

だが、これは恐ろしいことではないか!

もしそんなことがあり得るとしたら、恐ろしいことである。実際にはこんなことはありはしない、だがそれは彼らがその要求を弱めたからではない―彼らは依然として命じられた相手に呪いの言葉や同じく命ぜられた相手に「永き年月」を叫んでいる。―しかし、事実は、とうの昔にもはやだれひとりそれに耳を貸す者はいなくなっているのである。

われわれ、経験と教養のある者たちは(私も無信仰だった自分の三十年間を記憶しているが)彼らがそこで行なったり、書いたり、話したりしていることに軽蔑はおろか、単に一顧をも払わず、さらにそれを知りたいという好奇心すら持ち合わせてはいない。

僧侶が来たら―五十カぺイカをくれてやるだけのことだ。教会とは、神聖化を行なったり、長髪の僧正を呼んだり、ルーブル札をやったり―つまり虚栄のために建てられているのである。

民衆などは彼らにもっとわずかしか注意を払っていない。謝肉祭週間には揚げまんじゅうを食べなければならず、受難週間には精進をしなければならぬ。が、もしあれらの同胞にとって精神的な問題が生じると、われらは聡明で学識ある思想家とか、彼らの著書とか、もしくは聖者の著作に助けを求めるが、僧侶のもとへは行かない。また民衆出の人々は、宗教的感情が内心に目覚めると、シトゥンジストとか、モロカンとかいう分離派教徒のもとへ行く。

したがってとうの昔からすでに僧侶なるものは自分自身のため、愚鈍な者やぺてん師のため、また女たちのために奉仕しているのである。間もなく彼らは実生活においてただたがいに教え合うだけになってしまうものと考えなくてはならない。

河出書房新社、中村白葉、中村融訳『トルストイ全集14 宗教論(上)』1879年第3刷版P242-244

Some line breaks have been made.

いかがでしょうか。これほどまでに容赦のない批判に、私は短剣で胸をぶすりと刺されたかのような気持ちになりました。

特に、「もしあれらの同胞にとって精神的な問題が生じると、われらは聡明で学識ある思想家とか、彼らの著書とか、もしくは聖者の著作に助けを求めるが、僧侶のもとへは行かない。」という言葉はまさに痛烈です。

現代は悩んで体調が苦しくなれば精神科に行きます。僧侶だって精神科に通うでしょう。「でも、本当にそれでいいのか?あなたたち自身が説く教えとは何なのだ?」とトルストイは述べるのです。これは手厳しい・・・!

ですが、このように率直に言ってくれる人がいるというのは、ありがたいことです。

無批判に「自分たちは正しい」とふんぞり返っていては、どんどん崩壊が進んでしまいます。やはり、変わらなければならぬ時に、しっかり自分たちのあり方と向き合う必要があると本当に感じます。

ここで述べられた批判はたしかに厳しいものがあります。こうした批判によってこの作品は発禁処分になり、トルストイは後にロシア正教から破門されることになります。

ですが、こうした教会の腐敗はたしかに存在していました。

以前当ブログでも紹介したこの本は、まさしく司祭側からこうした腐敗を告発するものでした。

当時のロシア正教はロシア帝国直属の国家運営機関としての位置づけにあり、どうしても純粋な信仰運動とかけ離れたものが生じてきていたのでした。

せっかくですので上の記事より引用します。

「ベーリュスチン『十九世紀ロシア農村司祭の生活』19世紀ロシア正教の姿を嘆く農村司祭の悲痛な叫び」より

The author, I. S. Belyustin (c. 1820-1890), was born into a family of Russian Orthodox priests and entered the priesthood himself.

The book was written around 1855 and published in Leipzig and Paris in 1858. He did not intend to publish this book, which contains harsh criticism of the Church, because of censorship in Russia. He did not intend to publish it outside the country either, and gave the manuscript of the book in the form of notes to a historian he knew, who published it without his permission.

Sure enough, the publication led to an investigation by the Russian Orthodox religious authorities, and Belyustin was severely punished, and the book never saw the light of day in Russia.

Let's take a look at the translator's afterword.

The book vividly depicts the startling reality of the clergy class in the rural society of nineteenth-century Russia. The book describes the violent teachers in the seminaries, the idle lives of lazy seminary students, the empty classes, the bribery in the seminaries and in the church, the buying and selling of priests, the marriage of priests for dowries, the grooming of priests for the priesthood, the ugly conflicts and hatred among the lower clergy, the cold relationships between priests and peasants, the arrogance and financial greed of the bishops who treated priests like insects, and the contemptuous separation of priests from their flock. The cold human relations between priests and peasants, the arrogant attitude and greed for money of the bishops who treat priests like insects, the separatists who despise the Orthodox Church, the hardships of the priests and the collection of donations, the debauched lives of the aristocratic landowners, and so on.

The reader will be left twisting his or her head, wondering what "holy Russia" is all about. The glamorous church life surrounded by the splendor of the cathedral, the solemn liturgy, the majestic icons of saints, and so on, is unimaginable on the surface, but the darker side of the church, the real lives of the clergy, is here. It was a sobering experience to translate this book.

Chuo University Press Publishing, translated by Jiro Shiraishi, I. S. Belyustin, Life of a Russian Rural Priest in the Nineteenth Century, p. 202.

This book is just so intense. You can hardly believe your eyes that the churches in rural Russia were in such bad shape.

The author then goes on to tell why this is so.

The translator's commentary sums it up nicely, so I will quote from there.

The modern Russian Orthodox Church had become a puppet of the state. Because of this, the people, who were well aware of this, ignored the church, and the church failed to win the respect of the people. The Catholic Church tried to dominate society, and the Protestant Church tried to harmonize with society, but the Russian Orthodox Church was isolated from society, turned away from it, and became an unsocial entity.

The fundamental contradiction of the priest was that he belonged to an organization incorporated into the state apparatus, working as an agent of the state, and enjoying the protection of the state and the privileges of the Church, such as exemption from per capita tax, yet he could not achieve financial independence and had to rely on the donations of the parishioners for most of his living expenses. He had to rely on the donations of his parishioners for most of his living expenses. Thus, he was unable to escape from this miserable dilemma, being neither beholden to the state nor to his congregation, yet having a strong sense of self-esteem.

If the people were victims of the state, the church was also a victim of the state. And in the end, because both the state and the church ignored the people, both were finally abandoned by the people, and the monarchy was also abandoned by the church, and was unable to survive the crisis of the Russian Revolution.

But why did it turn out that way? Perhaps the greatest cause was poverty in Russia.

Of course, the influence of Christianity in Russia was enormous. It gave birth to many saints, theologians, and artists, and it was the foundation and great support of Russian culture and the spiritual life of its people.

Chuo University Press Publishing, translated by Jiro Shiraishi, I. S. Belyustin, Life of a Russian Rural Priest in the Nineteenth Century, p. 152-153.

It is true, as the author says, that the religious situation in Russia in the 19th century may have been dire. Dostoevsky also lived in this very period.

Of course, not all churches, monasteries, and clergy were corrupt. There were certainly some clergy who, despite the harsh conditions, possessed a great spirit that did not succumb to the inferiority of their environment.

That's why the previously introducedOptina Monasterywould have shone with the prestigious monasteries that were respected throughout Russia, such as the

ドストエフスキーやあのトルストイまでもが信頼を寄せたこの修道院の存在はロシア人の希望の光だったのかもしれません。(トルストイは心からは満足できなかったようですが)

I felt that this book helped me to see more clearly how important the Optina monastery was and what Christianity meant to Dostoevsky.

Dostoevsky himself said, "I do not believe in Christ and preach His teachings like a little child.

Dostoevsky believes in Christ after seeing many realities.

Dostoevsky must have seen a reality in Russia that would normally cause him to abandon his faith. But that is not all, and I believe that Dostoevsky believed that there is indeed a great spirit.

Conclusion

以上、「ベーリュスチン『十九世紀ロシア農村司祭の生活』19世紀ロシア正教の姿を嘆く農村司祭の悲痛な叫び」より引用しましたが、この本はたしかにトルストイの主張を裏書きするような内容となっています。

トルストイの『教義神学の批判』はかなり強烈な教会批判となっています。

晩年のトルストイの立場を知るにはこの上ない作品です。

宗教者として私も身が引き締まる思いになりました。

以上、「トルストイ『教義神学の批判』概要と感想~ロシア正教の教義を徹底的に批判したトルストイ」でした。

Click here to read the previous article.

Next Article.

Related Articles